數字普惠金融視角下如何提升農村居民的金融素養

王靜雅 趙文清 杜英娜

摘要:在數字技術革命與金融創新的深度融合下,我國金融開啟了飛速發展的時代,然而與之不匹配的是我國農村地區居民金融素養較低,存在對金融知識掌握不足、金融行為素養較低、金融技能參差不齊、金融態度有待提高等問題,本文在數字普惠金融發展的大背景下,基于我國農村居民金融素養現狀提出拓展知識普及渠道,引入專業人才、提升農村教育水平和村民就業能力、重點加強“一老一少”金融技能培養、完善金融法律體系、制定區域化數字金融發展戰略、提高數字金融覆蓋率和個性化程度等建議,以期為提升我國農村居民整體金融素養提供理論依據。

關鍵詞:數字普惠金融 農村居民 金融素養

*基金項目:2020年度河北省社會科學發展研究課題:供應鏈金融視角下家庭農場信用評級體系的設計與優化研究.課題編號:20200202064。

一、引言

2022年發布的中央一號文件中,金融被提及了7次,發展農村數字普惠金融的目標也再次被強調。文件還提出了堅決守住脫貧攻堅成果、加強農村金融知識普及教育和消費權益保護等內容。黨的十九大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視農村數字普惠金融市場的發展,在多項政策的支持下為解決農村小微企業和農業人口融資難等問題的數字普惠金融發展的十分迅速。

數字普惠金融是互聯網數字技術與金融創新相融合的產物,它通過先進的數字技術來降低居民獲取金融服務的門檻,有利于解決交易成本高、效率低、信息不對稱等問題,是農村普惠金融未來發展的新方向。金融素養是指消費者所擁有的為其一生金融福祉而有效管理其金融資源的知識和能力。在我國鄉村振興戰略實施過程中,農村居民的金融素養對農村金融的發展有著極其深刻的影響。數字普惠金融與金融素養是相互作用、相互促進的,農村居民金融素養的提升有利于數字惠普金融在農村地區的推廣,而數字普惠金融又可以進一步幫助農村居民提升金融素養。從微觀層面說,農村居民金融素養的高低直接決定了其自身金融風險防范能力的高低;從宏觀層面說,農村居民的金融素養與整個國家金融消費環境的安全以及金融市場的穩定密切相關。

從我國農村居民金融消費素養現狀看,金融知識、金融行為、金融態度、金融技能四方面均落后于城鎮居民,城鄉仍存在較大差異,且存在東高西低的地域問題。所以現階段研究在數字普惠金融視角下如何提升農村居民的金融素養,對我國數字普惠金融的進一步發展以及國家整體金融消費環境的安全以及金融市場的穩定具有重要的現實意義,并且可以為相關監管部門提供有效的理論依據。

二、我國農村居民金融素養現狀

雖然近些年來,國家很重視培養農村居民的金融素養,并開展了一系列金融教育活動,但我國金融教育尤其是農村地區仍缺乏普及化、系統化。本文結合中外文獻和中央銀行發布的《消費者金融素養2021報告》(以下簡稱報告)等內容進行分析,從以下四個方面來考察我國農村居民金融素養的現狀。

(一)農村居民所掌握金融知識現狀

在金融知識總得分上,農村地區的平均總得分為61.13,比城鎮地區低6.41分,是四個板塊中城鎮與農村得分差距最大的。報告顯示,從城鄉維度看,農村消費者在對風險收益關系、風險分散、貸款期限影響、不良信用記錄影響四個方面的理解程度均低于城鎮居民,且分別低7.69個百分點、9.59個百分點、7.88個百分點、5.75個百分點。從地區維度看,東部的村民對金融知識的掌握程度好于其他地區,呈現東高西低的態勢。

(二)農村居民金融行為現狀

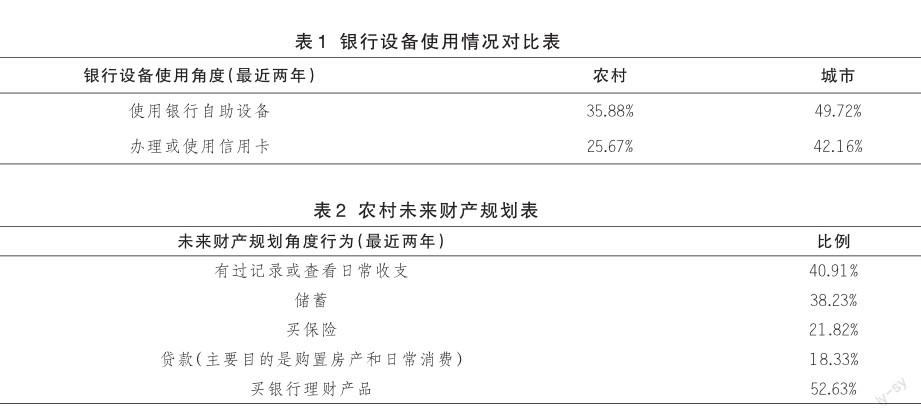

農村居民的金融行為包括投資、消費、儲蓄、貸款等方面的行為。報告顯示,從城鄉維度看,農村消費者在辦理或使用信用卡、使用手機支付、使用銀行自助設備、儲蓄四個方面的得分均低于城鎮居民,且分別低16.49個百分點、15.69個百分點、13.84個百分點、8.43個百分點。下面將從四個方面來具體分析。

1.金融工具的使用程度。從支付角度看,數據顯示67.03%的農村受訪者最近兩年有過手機付款行為,比城鎮居民低了15.69個百分點。同時第49次中國互聯網絡發展狀況統計報告數據顯示農村地區互聯網普及率為59.2%。

從利用金融工具獲取金融產品或服務信息角度看,使用金融機構網點和互聯網的占比最多,且前者比后者多出了20%。其中老年人對金融機構網點的依賴性更強,并且年紀越大對互聯網的使用程度越低。除此之外,被調查者年齡越大,選擇通過現場宣傳渠道獲取金融產品或服務信息的比例越高。

2.未來財產的規劃程度(見表2)。總體來看,從區域上呈東高西低的趨勢,從城鄉角度看農村居民為未來做出財產規劃程度不強。

3.個人信譽的重視程度。報告顯示,在查詢個人信用報告方面,有21.65%的農村消費者最近兩年有過查詢個人信用報告行為;在償還信用卡賬單方面,仍有7.81%的居民采用最低還款額還款或還款能力不足;在信用卡按時還款方面,各收入段大多數受訪者能按時償還信用卡,但仍有少數會發生賬單逾期或拖欠,其中2000元以下的受訪者占比最高。

4.審閱核對合同條款的認真程度。農村消費者在進行金融交易時都離不開簽署合同這一重要步驟,而簽署合同前對合同條款的審閱核與消費者的財產安全息息相關。報告顯示,56.52%的農村消費者會仔細閱讀合同條款,34.17%選擇簡要閱讀,9.31%完全忽略合同條款。與2019年相比,上升了12.31個百分點。

(三)農村居民金融態度現狀

在對金融知識教育的態度方面,大部分的農村居民認可金融教育的重要性,并且認同通過學校教育是對青少年進行金融教育的最有效方式。

在對負債消費的態度上,大部分農村消費者持有謹慎的態度,其中41.90%的受訪者在購買大件商品時會全款支付;在對消費方式的態度上,農村消費者(尤其是老年人)普遍認可現金在日常生活中的重要地位,對商家拒收現金持有明確的反對態度;在金融投資收益預期上,農村消費者具有非理性特征,存在預期收入過高的情況。“應謹慎維護信用,不應過度擴張”的觀點被大量農村消費者支持;在對互聯網金融產品和服務的態度上,持有肯定的態度的消費者占半數以上,但也有部分持中立或反對態度。

(四)農村居民金融技能現狀

報告數據顯示農村消費者擁有基本的日常收支管理、儲備應急支出等技能,但對ATM密碼保護、假幣處理等傳統技能掌握程度有所下降。其中在密碼保護方面,30歲以下的年輕群體金融安全意識相對較弱,在債務管理技能方面,近一半的農村消費者有較重或非常重的債務負擔,在抵制非法誘惑技能方面,仍有部分受訪者表示會有觀望或嘗試的心態,且當農村消費者受到互聯網高利誘惑時近半數會忘記第一時間查看資質或直接拒絕。除此之外,部分農村消費者易受自身主觀因素的影響,在做金融決策時更多會憑往日經驗解決問題,不把尋求專業人士的幫助放在第一位。

二、我國農村居民金融素養存在的問題

(一)農村居民所掌握的金融知識不足

報告顯示金融知識是四個板塊中城鄉得分差距最大的,無論是從廣度上看還是從深度上看,村民掌握理解的金融知識都不到位。農村消費者對屬于基礎金融知識的投資概念中的分散化投資和風險收益關系等基本金融常識最為欠缺。無法正確估算年化收益率是農村居民投資基礎知識欠缺的主要表現。此外消費者對金融投資的收益預期呈現非理性特征,在曾進行過金融投資的群體中大部分受訪者預期過高且中青年群體最典型。但非理性投資預期可能會導致非理性投資行為,加之農村地區存在羊群效應,可能會導致出現蝴蝶效應從而加大金融市場的波動。此外農村居民對復利意識和貸款知識存在不足,農村居民對存款保險的認識和對商業保險的理解還有待加強。

從數字普惠金融視角和農業現代化角度看,農村居民普遍對購買股票有收益有認知,但對在農村搞改革宅基地上市以期吸引資本搞開發獲紅利卻呈消極態度;清楚把錢放在基金公司比放在銀行賺得多,但對把土地經營權交給專業農民經紀人打理以獲得更多剩余價值持謹慎態度,這種對質同現不同的金融知識的認知不足在農村是普遍存在的。

總體來說,農村消費者對于股票、基金、投資、保險、風險與收益、貸款、復利等金融知識的理解或基于表面,或過于片面化,并沒有深入理解金融知識的內部原理和整體框架。

(二)部分農村居民的金融行為素養較低

由于農村地區互聯網普及率較低,導致農村數字普惠金融發展的進程受到了一定阻礙,農村居民對各類金融產品的使用程度也落后于城市地區,尤其是信用卡和手機支付的使用。

在規劃未來財產方面,大部分農村居民沒有管理、計劃日常收支的習慣,無法做到未雨綢繆,且儲蓄和保險意識不強;雖然農村居民對保險有預防風險的職能有基本的認知,但近兩年買過保險的受訪者僅占21.82%,這說明很多居民抱有僥幸心理,但結果往往是天災降臨時得不到保險的補償而落得向親戚朋友四處借錢的下場。

在個人信譽方面,最近兩年內查詢過個人信用報告的農村消費者僅占五分之一,大部分農村居民沒有養成及時查看個人信用報告的習慣。此外仍有少部分村民選擇隨心所欲地拖欠貸款、無視銀行催賬電話,最終給銀行造成不小金額的壞賬,自己也成為國家黑名單上的老賴。

在審閱核對條款行為方面,仍有近一半的村民不會仔細審閱核對合約條款,從眾簽字或按手印的行為時常發生,這往往會導致不必要的財產糾紛。此外村民在遇到無法解決的問題時往往會找身邊的親人朋友,很少會請教專業人士咨詢,這些現象都反映出農村居民金融行為素養較低的事實。

(三)農村居民金融技能素養參差不齊

在金融技能方面,農村居民有共性的地方,也有相差較大呈現階段性的地方。共性主要表現在農村居民對密碼保護、假幣處理等傳統技能的掌握程度普遍不高,在債務管理方面能力也較弱,不能很好地辨識出互聯網詐騙,部分居民甚至會因為主觀因素而落入高利貸的陷阱中,并且在遇到問題時具有排他和從眾的心理特征即只希望靠自己或寄希望于家人朋友來解決而不愿請教專業人士。階段性主要體現在年齡上,其中以“一老一少”為特殊群體,部分年輕群體因社會閱歷少而導致在保護密碼方面的金融安全意識較弱、分辨假幣的能力較低、更容易被詐騙分子忽悠。老年群體的金融技能最弱,由于該群體本身對金融的接受度就不高,加之數字化會對老年人的金融素養起滯后效應,老年人在這個金融數字化的時代顯得十分弱勢。

(四)部分農村居民的金融態度素養較低

目前仍有部分農村居民沒有正確認識到校園金融知識教育的重要性,主要與金融離實際生活較遠且回饋速度慢、怕影響孩子學習有關。但是從長遠來看,金融教育對孩子未來全面發展和綜合素質的提升有很大的幫助。在對負債消費的態度上,大部分村民持有謹慎的態度,但仍有少量居民會會按最低首付支付并將貸款額度用足,這種行為可能是村民經過多方面的考量后決定的。在對金融投資收益預期的態度上,村民中普遍存在非理性的預期過高的問題。此外有部分村民反對互聯網金融產品和服務,這可能是村民考慮到自身金融素養低加之金融內部的風險較高,稍有不慎就會出現重大財產損失,所以采取避而不見或反對的態度,其中老年人的占比最大。

三、提升農村居民金融素養的對策建議

(一)拓展知識普及渠道,引入專業知識人才

面對農村居民對于金融知識掌握情況不足的問題,政府及相關金融機構可針對不同人群開展線上、線下等不同形式和內容的金融知識教育培訓,比如依據不同年齡、收入、學歷層次對于金融知識的掌握程度,可采取社區咨詢、講座、廣播宣傳等較傳統方式與線上平臺直播、公眾號宣傳等現代化方式并行來進行多方面的專業性科普。國家層面也可以借鑒德國的宣傳方式,如每年舉行國際投資者博覽會,使民眾通過一對一講解、大型講座、互動體驗等各種形式更全面地了解各種金融產品。多樣化的科普渠道既能夠普及互聯網金融相關的保險購買、防范詐騙等知識,同時能夠循序漸進地推動數字化設施的使用,通過多樣化方式拓寬村級信息交流渠道,搭建農村與外界的信息交流平臺,擴大村民的社交范圍,從而提高農村居民的金融素養。在專業人才引入方面,政府與金融機構可以聯合當地農業高校、農業機構,鼓勵有知識、懂技術的專業人才深入農村,將現代化金融投資理念與專業化農業技能進行有機結合,讓農村居民深入理解、積極接納并科學運用現代化金融知識,發揮合理的金融投資在促進農業現代化方面的重要作用,通過讓大學生、金融機構人員和科研技術人員深入農村和農業,可以對當地農民進行技術指導或理論教育,真正實現科學化和經濟化的現代化農業。此外,應根據各地農村數字金融發展的需求,加強農村金融機構數字金融人才隊伍的培養,提升農村數字金融服務質量,制定符合當地居民需求的個性化金融產品,定期開展培訓宣傳。

(二)提升農村教育水平,提高村民就業能力

農村居民儲蓄、購買保險、維護個人信譽和審閱條款等行為存在不足的主要原因是農村居民的整體金融意識水平和收入水平與城市居民存在較大差距,因此提高農村人口的教育水平和就業能力是關鍵,但由于教育和就業受到內外部環境因素的影響較大,因此需要政府和相關部門加大財政投入和補貼。

1.政府應增加農村教育投入。加大財政教育支出對困難地區和義務教育的投入,高效率落實教育基本公共服務全覆蓋。優化農村教育的財政支出結構、提高農村教育經費使用效率等舉措,有助于吸引優秀教育資源流入農村,這既能夠促進農村整體認知水平的建設和提高,又可以培養農村居民維護個人信用、閱讀條款等方面的良好習慣,改變農村居民對儲蓄、保險的固有落后觀念,認識到合理儲蓄和購買保險對于抵御自然災害、保障農民利益和生存等方面的重要性。

2.政府應拓寬農村勞動力就業渠道,引導農村勞動力提高非農就業水平。居民收入是金融機構資金來源的重要渠道,居民可支配收入的增加擴大對儲蓄和保險等相關金融業務的需求,從而促使居民更好地維護其自身信用和維護自身合法權利,在辦理業務時更加關注條款的審閱,從而提高農村居民金融素養提升的內生動力。因此,政府應注重擴大農村地區的工作崗位,通過實施就業改革來激活更多未開發的農村資源,這是增加農村居民就業收入的潛力所在。

(三)加強“一老一少”的金融技能培養,推動農村普惠金融發展

對于青少年可以將金融知識引入課堂,采取線上平臺直播教學、公眾號或網站宣傳等方式,提高未成年對基本金融業務的認知能力和辨別詐騙的能力。由于老年群體對于數字金融知識的學習和適應能力較薄弱,可采取村委會海報發放、廣播宣傳等傳統方式重點普及退休金、防范詐騙等相關知識。同時加強引導學習手機支付、網上購物、在線咨詢等互聯網知識,推動數字化設施的使用,加強對老年人金融產品購買的引導和監管。

(四)完善農村金融法律體系,保障居民合法權益

由于農村金融市場的監管可能存在漏洞,詐騙、非法集資等違法行為仍然存在,導致一些居民的合法權益得不到保障,不規范的市場帶來的高風險大大降低了農村居民對金融機構的信任和接納程度,造成部分農村居民抵觸和反對金融機構和金融業務,不利于金融素養的培養和提高,因此相關立法與監管部門應制定規范化的法律法規,依法監管農村金融市場,保障居民合法權益。政府應加大力度宣傳投融資正規渠道,將金融產品信息的充分披露納入法律條文。此外,應加強對金融素養較差居民的權益保護,嚴厲打擊各類非法金融詐騙、高利貸、民間非法集資等違規行為,增加農村居民對數字普惠金融的認可度。健全相關投訴處理機制,提高我國證監會熱線等途徑的維權效率,拓寬投資者投訴、曝光渠道,維護投資者和消費者的合法權益。

(五)制定區域化發展戰略,提高數字金融覆蓋率

針對區域經濟水平東高西低的問題,應根據各個地區的不同現實情況,推行區域差異化的數字普惠金融發展戰略,將資源在不同區域合理配置。

對于我國中西部等落后及貧困地區,應注重人力資源與財政的投入,一方面要鞏固中西部貧困地區的脫貧成果,通過改善產業結構,促進現代化產業融合來防止返貧,另一方面政府應提高對農村地區互聯網設施、現代化金融網點的全面覆蓋率和普及率,加快完善光纖寬帶等基礎性網絡設施建設,促進農村金融機構的向下滲透,讓偏遠、貧困地區的農村居民有更多機會接觸到現代化與數字化金融設施和服務,將數字普惠金融融入居民生活,從而促進其金融素養的提高,減輕發達地區與欠發達地區的“數字鴻溝”。

而對于我國金融素養相對較高的東部地區,相關部門與金融機構應注重發展數字普惠金融的質量,根據農村居民生活水平的層次不斷創新數字金融產品,提供更符合其需求的存貸款服務和理財產品,定制推出更加個性化的農村金融服務與體驗。

參考文獻:

[1]王宇熹,楊少華.金融素養理論研究新進展[J].上海金融,2014(03):26-33+116.DOI:10.13910/j.cnki. shjr.2014.03.011.

[2]陳慧敏,姚萍.鄉村振興背景下我國農村消費者金融素養現狀與提升研究[J].中國林業經濟,2019(06):48-50. DOI:10.13691/j.cnki.cn23-1539/ f.2019.06.014.

[3]李紫薇,蔡洋萍.普惠金融視角下農村居民金融素養分析[J].經濟研究導刊,2019(19):14-15+37.

[4]王姣,馬國溫,姚爽.中國農村居民金融素養現狀及提升研究[J].農業經濟,2019(03):82-84.

[5]烏云花,永梅,溫青超,許黎莉,馮靜蕾.農牧民的金融素養測評及影響因素研究——基于內蒙古農村牧區的調研[J/OL].農業現代化研究:1-9[2022-04-17].DOI:10.13872/j.1000-0275.2022.0004.

[6]張薇,陽正發.數字經濟視角下農村數字普惠金融發展研究[J].農業經濟,2022(01):112-114.

[7]吳錕,王沈南.認知能力對居民金融素養的影響研究[J].財經問題研究,2022(03):63- 71.DOI:10.19654/j.cnki. cjwtyj.2022.03.007.

[8]宋偉,楊海芬.數字普惠金融對農村家庭創業的影響研究[J].農業經濟,2022(02):113-114.

(作者單位:河北農業大學經濟管理學院)

責任編輯:李麗君