宇宙的“終極之戰”

宇宙的終極命運一直是科幻小說津津樂道的話題。在阿西莫夫的短篇小說《最后的問題》里,面對湮滅的恒星和星河,人類最終將自己的思維融合在了一起,計算出了逆轉熵方向的方法得以重啟宇宙。在劉慈欣的短篇小說《坍縮》里,丁儀目睹了宇宙由膨脹轉為收縮,而這種收縮伴隨了時間的倒流,導致整個宇宙歷史將被倒放。在巴克斯特的《獵戶座防線》里,人類通過改變宇宙基本常數,左右了整個宇宙的命運。現實中,宇宙的終極命運是怎樣的,而我們又可以構想出什么樣的生存機會呢?就讓我們在這一期的驚奇檔案里一探究竟吧。

穩態宇宙觀

在古代,人們對宇宙的認識相當有限,肉眼來看,星星之間的位置關系也相當穩定。無論是古希臘的柏拉圖在《蒂邁歐篇》中描述宇宙是“理性,和諧和永恒的”,還是在東方的《道德經》里以“天地所以能長且久者,以其不自生,故能長生”描述一個永恒的世界,古人的宗教和哲學都是建立在一個永恒穩定的宇宙前提下。

1687年,牛頓在《自然哲學的數學原理》中推測:在無限的宇宙中,恒星遍布宇宙,它們之間的引力互相抵消,形成靜態宇宙。雖然這本巨著推動了整個啟蒙運動的科學發展,但牛頓本人依舊對這個推論惴惴不安。當他漫步在劍橋的康乃狄克河旁仰望星空時,會被伽利略的一個想法困擾(后被稱為奧伯斯佯謬):若宇宙是穩恒態而且無限的,晚上應該是光亮而不是黑暗的。他站在三一學院的塔頂,望向菲茨威廉博物館的方向,那里燈火通明,整個劍橋市每一扇窗戶的亮光都能抵達他的眼睛。但他無法理解,為什么無限多的恒星光無法傳到地球上,為什么整個天空漆黑一片。然而這種思緒還是被擱置了,畢竟在當時的學者看來,物理的大廈已基本建成,再多的異常也只是后人的修修補補罷了。

膨脹宇宙觀

時間到了1929年,美國物理學家愛德溫·哈勃透過觀測發現,從地球到達遙遠星系的距離與這些星系的紅移成正比,從而推導出宇宙膨脹的觀點。這個發現引發了物理學家的思考:如果說當前星系和星團間的距離在不斷增大,那么是否可以推測它們曾經離彼此很近呢?英國天文學家弗雷德·霍伊爾在一次廣播節目中提出了“宇宙大爆炸”的概念,之后,1964年發現的宇宙微波背景讓大爆炸理論更加可信。現在,既然大家對宇宙的開端有了概念,人們自然開始對宇宙的結局充滿好奇:如果說宇宙起源于大爆炸,那它會永遠穩定下去,還是會……終結?

大爆炸理論讓很多物理學家感到困擾,于是幾乎在同一時間,一支對抗大爆炸理論的反抗軍出現了,他們提出了穩態理論:隨著宇宙的擴張,新的物質會不斷產生,所以宇宙會永遠保持穩定。他們引用牛頓的宇宙論原則,即在大尺度的觀測下,宇宙是均質與各向同性的。反抗軍的領袖正是大名鼎鼎的阿爾伯特·愛因斯坦。愛因斯坦不僅討厭愛扔骰子的上帝,更討厭捉摸不透的宇宙未來。他將“宇宙學常數”引入廣義相對論方程用來平衡引力,以保證一個穩定的宇宙。

但這個穩態宇宙的戰爭并沒有持續太久,隨著更多天文觀測的出現,人們一邊倒地站向了大爆炸理論。按照穩態宇宙理論,像類星體與電波星系這樣的星體應該平均地遍布整個宇宙,但是觀測結果表明,它們都分布在膨脹了非常遠的宇宙區域。大爆炸理論獲得了勝利,但其內部開始出現了三種不同的對宇宙結局的判斷。

三種結局

熱寂

宇宙的熵會隨時間增加①,當宇宙的熵達到最大值時,所有物質溫度達到熱平衡。這種狀態稱為熱寂。這樣的宇宙再也沒有任何可以維持運動或是生命的能量存在,星星將熄滅,一切將變得寒冷和了無生機。

大撕裂

宇宙膨脹的力量如此之大,不僅超越了引力的拉扯,而且要強過強相互作用力。到后來,無論是恒星/星系還是原子都會被撕裂。新的物質將無法形成,宇宙將變得空無一物。

大擠壓

天體間強大的引力讓宇宙停止膨脹以至收縮,恢復到宇宙剛誕生時的熾熱狀態。從此之后,宇宙可能會再次大爆炸。這種分支被稱作“大反彈”。宇宙一直不停地收縮和膨脹,宇宙大爆炸可能只是上一次宇宙大擠壓所造成的后果。

暢想終局之戰

在這些學說形成之時,人們還沒有意識到暗能量②的存在。直到1998年,高紅移超新星搜索隊觀測組發表了超新星的觀測數據,顯示宇宙不僅不是像人們預想的那樣隨著時間減緩膨脹,反而是隨著時間加速膨脹,越來越快。這加強了前兩種假說的可能性。如果宇宙最終會陷入沉寂,作為人類,我們能做些什么?

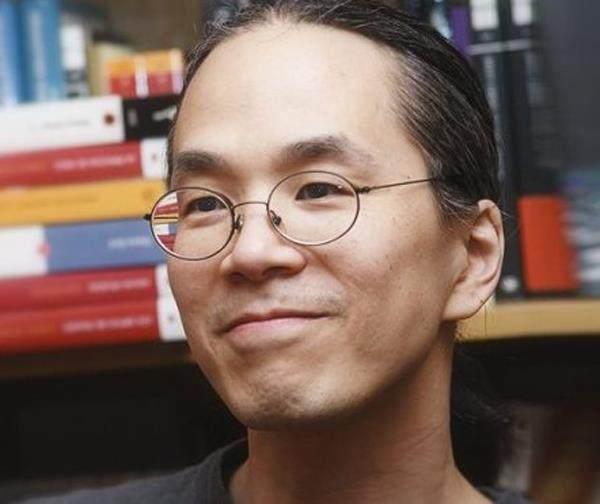

大撕裂假說的創造者羅伯特·考德威爾通過計算認為,宇宙的末日約在之后的五百億年,這距離我們相當遙遠,所以到時候,人類面對末日所發明的戰術可能會超出我們所有人的想象。在特德·姜的短篇科幻小說《呼吸》里,意識到宇宙終究消亡的文明開始自發形成“逆轉主義者”團體,試圖通過工程科技來逆轉“熵增”。那面對末日,人類將如何自救呢?在這里,我們盡情地開一下腦洞。

干涉宇宙·

首先,最直觀的想法是干涉宇宙的膨脹,物質的引力會導致宇宙的膨脹減速。宇宙的最終命運決定于物質與能量的多少。人類可以在探明所有暗物質和暗能量后,通過一定的規劃和轉化,實現人工的靜態宇宙。這類似于如果一個海島的居民發現海平面上升,可以通過將一部分淤泥累積到島面上筑高島嶼。

當然,干涉未必是科技的,也可以是人文的。就像這個海平面上升吞沒海島的例子,如果有更聰明的島民發現海水上漲其實是因為兩極的冰川融化,他們會采取更長期主義的干涉做法,通過消除溫室效應的政策來逆轉島嶼被淹沒的命運。在《三體》的最后,平息戰爭,達成共識歸還小宇宙,成了重啟田園宇宙的方法。或許逆轉我們現實宇宙結局的方法是一場和高維文明的談判。

另一個方法是逆轉熵方向。人類將類似于諾蘭電影《信條》里那樣,從宇宙的末日開始倒著生活,一直生活到文明伊始。到時候人們會適應逆熵的生活,就像劉慈欣描繪的那樣:“您將會發現,從老年走向幼年、從成熟走向幼稚是多么合理,多么理所當然。”但這個戰術需要有一個觸發機制,以保證逆熵到一定階段時可以恢復增熵,否則人類將眼睜睜地看著宇宙坍縮成一個炙熱的奇點。

如果我們無法實現上述的戰術,那么保證宇宙在滅亡后人類可以繼續幸存下去便成了關鍵。一種方法是逃到另一個多元宇宙。從概率論上來說,一定有逃過一劫的宇宙,所有知曉多元宇宙穿梭技術的人類都可以匯聚到那里抱團取暖。在美劇《瑞克和莫蒂》中,主角逃離了被糟蹋的C-137號宇宙,前往了平安無事的平行宇宙繼續生活。既然解決不了問題,那就去不存在問題的宇宙吧。

移民可以是空間上的,也可以是時間上的。人類也可以發明時間機器,穿越到離末日稍遠的過去,甚至是人類出現之前的時間點生存。在美劇《洛基》里,每一個重大的末日事件都被稱作“分歧點事件”,你可以放心地在分歧點事件生活,而不必擔心自己會影響后來的時間線。說不定,龐貝古城里曾住著大量的未來逃荒者呢。

改造自身·

前面的這些方案都十分理想,人類保全了一切,直接拎包入住新的宇宙。但如果事情發展得并不順利,人們就必須有放棄肉身的覺悟。畢竟肉體就是一個個水袋,在極端的宇宙末日情形下很難保存。如果能夠將自己的思維保存在高維,或者以一種抽象的方式保存在星云里,也是延長文明的方式。在《最后的問題》里,人類拋棄了肉身,讓所有心靈融合在了一起,成了計算如何逆轉末日的“模”。在斯萬維克獲得過“雨果獎”的短篇小說《機器的脈動》里,主角投入木衛一的熔硫湖中,意識與整個星球融合,實現了精神永生。在巴克斯特的科幻長篇《環》里,基于暗物質的生命幸存到了宇宙的最后時刻。

但如果人類已經有了拋棄肉身的決心,那么也可以使用“量子自殺”(quantum?suicide)的方式,讓自己實現量子永生。人們可以把自己當作薛定諤的貓關在箱子里進行實驗,如果多世界詮釋是正確的,在經過任意次實驗后,總會存在某個世界,其中的你永遠不會死。再根據“人擇原理”,即“被觀測的宇宙環境,必須允許觀測者的存在”,作為實驗體的你主觀上會一直活著。

另外一種改造自身的方式則是改變人類認知時間的能力。就像諾蘭《盜夢空間》里所設定的那樣,人類進入越深的夢境會對時間感知得越快。夢里的十年,可能只是現實中的一個小時。如果所有人類都盡可能地讓自己感知時間的能力變快,無論是通過元宇宙還是深層夢境,即使離末日還有一年,每個人在感官上也有永恒這么久。末日就像是芝諾悖論的兔子一樣,永遠不會到來。

但如果所有的戰術都失敗了,人類就只能從這四種結局中挑選最不差的結局:大反彈。因為這意味著宇宙還會誕生,人類還會有第二次機會。如果說機械論成立,那么很有可能再次大爆炸的宇宙還會按部就班地誕生地球與生命,你也會繼續翻開這一期的《科幻世界》,繼續被虛無主義困擾得睡不著覺。這一切不僅會再次發生,而且很可能已經發生過很多次。畢竟,我們恰好遇到的是第一次大爆炸的概率非常低。就像是動畫連續劇《飛出個未來》里拿到只能向前穿越的時間機器的主角那樣,當他們目睹宇宙陷入沉寂后,一個全新的大爆炸又讓歷史重演,他們目睹了地球的誕生、恐龍的滅絕,甚至遇到了同樣重生的自己。

但如果機械論不成立,人類就需要謀劃好奇點大爆炸后的路徑和效果,就像雕刻質子那樣。這次也許需要提前預設好奇點的屬性,以保證它像影視道具那樣按照計劃爆破。如此,這一屆人類的使命也就完成了,后面再次出現的新人類就跟我們沒有關系了。

車到山前必有路

即使一切都是徒勞,人類面對最殘酷的熱寂,也還是會有一線生機:其他宇宙的文明可能會出于高級文明的同理心,或者出于自己的私心,機械降神,幫助人類解圍。在阿西莫夫的《神們自己》里,平行宇宙的“神們”為了解決自己宇宙的危機,向人類遞來了“電子隧道”的禮物。這看似解決了人類的燃眉之急,但其背后卻隱藏著巨大的風險。如果不加戒備,人類可能會成為其他文明延續自己的燃料。

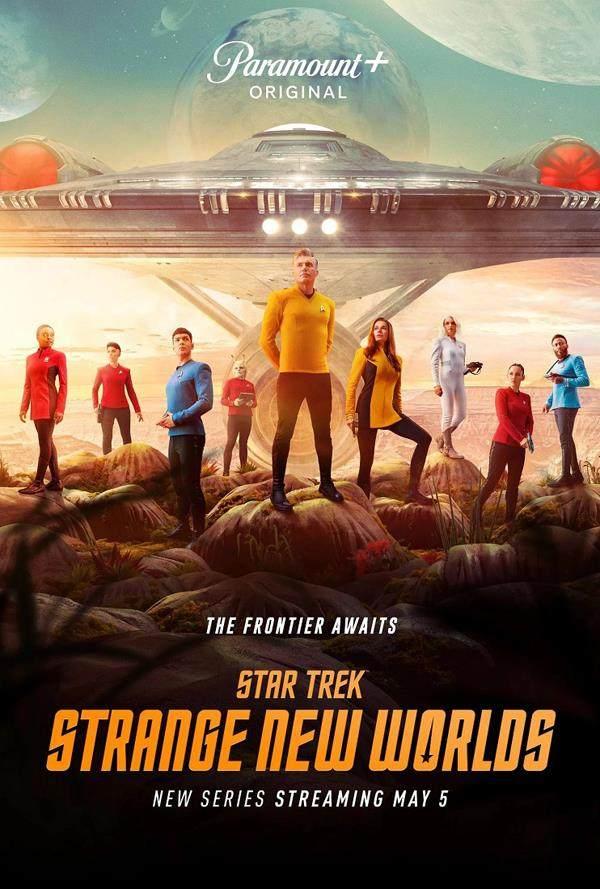

前面的方法都假設了人類在宇宙里是孤單的。但如果宇宙像《星際迷航》里描繪的那樣充滿外星文明,那我們完全可以等待他們來幫我們解決問題。如果宇宙里存在一個三級文明①,那說明他們可以充分利用整個星系的能量。星星的變暗與死亡對于他們生產生活的影響要比我們大很多,他們也更有動力去維持宇宙的壽命。

或者按照模擬假說(Simulation?Hypothesis),如果人類有能力且有興趣用計算機模擬現實世界,那我們現存的世界很大概率是被模擬出來的。所以當宇宙結束之時,人類可能會蘇醒過來,發現自己在一個套娃式的上層宇宙里,而這個宇宙從樂觀的角度來看有可能是穩態的。

結??語

雖然想到宇宙的終結會讓人憂心忡忡,但這只是一個有趣的思想實驗,不用過于在意。畢竟一百年前,愛因斯坦還在瑞士老城的克拉姆街房屋里愁眉苦臉地計算著使穩態宇宙成立的宇宙常數,而今天的人們已經有充足的證據表明,暗能量正讓宇宙加速膨脹。每個新的發現都會改變人們對宇宙終局的看法和假說。從未來回看我們當下,就像我們回看憂愁馬爾薩斯陷阱②的人們,認識到以人類目前的經驗,還不足以杞人憂天。比起五百億年以后人類如何對宇宙發起終局之戰,我們現在更需要考慮如何讓地球再撐過五十億年,或者說,如何正確分類你剛剛喝完飲料后丟棄的易拉罐。

作者簡介:

任澤宇,畢業于美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)天體物理專業,后獲羅德島設計學院(RISD)藝術碩士學位,著有充滿“純粹抽象和不同尋常靈感”的熱門科幻文集《星球日記》,曾導演制作被權威國際藝術雜志《三維藝術家》(3D?Artist)錄入的創新VR動畫科幻短片Wired。

【責任編輯?:尾?巴】

①熵概念的本質是一個系統內在的混亂程度,在孤立系統下,熵是不斷增加的。

②暗能量:驅動宇宙膨脹的一種能量,人類無法直接使用現有的技術進行觀測。

①三級文明:卡爾達舍夫等級中的最高級文明。卡爾達舍夫等級是一種用來衡量一個文明的技術先進等級的方法,三級文明可以將銀河系系統的能源為其所用。目前地球為0.72級。

②馬爾薩斯陷阱:又稱為“馬爾薩斯災難”“馬爾薩斯停滯”,由英國政治經濟學家托馬斯·羅伯特·馬爾薩斯提出,即人口增長是按照幾何級數增長的,而生存資源僅僅是按照算術級數增長的,多增加的人口總是要以某種方式被消滅掉,人口不能超出相應的農業發展水平。