基于創新驅動視角的我國建筑業全要素生產率測算及分析

杜小武 尚旭珊 楊青青

摘要:建筑業是我國的支柱產業之一,為了對我國建筑業全要素生產率進行測算,文章采用索洛余值法,通過stata22.0軟件,從創新驅動的視角對我國建筑業投入產出的關系進行了實證研究,并對我國建筑業創新現狀做總結和思考。研究表明,勞動力依然是建筑業產出增長依靠的主要投入要素,技術創新的貢獻率在2008年最高,2009年出現斷崖式下降,之后開始平緩上升,建筑業創新驅動發展緩慢。未來應該加強建筑業的知識管理,提高創新在建筑業的驅動作用,為建筑業經濟轉型提供動力。

關鍵詞:建筑業;TFP;索洛余值;創新驅動

一、引言

根據國家統計局的最新數據,2021年中國建筑業總產值達293079億元,約占GDP的25.70%,增加值約占 GDP的7.02%,反映了建筑業在國民經濟中的強大地位,但是根據近年來學者的相關研究表明建筑業的產出主要靠資本和勞動力要素的投入來拉動增長,科技進步和創新的貢獻率依然低下。因此有必要對建筑業產出的技術進步貢獻率進行定量測算,從創新驅動的視角分析測算結果背后的現實原因,為推動科技創新與建筑業經濟發展的結合提供理論指導。

全要素生產率(TFP)是衡量技術進步帶來的增長率的重要工具,學者們對全要素生產率進行了深刻、廣泛地研究,本文對近年來關于建筑業TFP的文獻進行了梳理。譚丹等(2015)采用DEA的Malmquist指數法,從經濟環境、建筑業的技術創新能力和建筑業市場結構的角度,探討這三個因素與建筑業全要素生產率增長之間的內在聯系,得出這三類因素與建筑業TFP有較高的關聯度。葉貴(2018)用索洛余值法對2008年金融危機后我國創新驅動發展的演變進行了探索,認為演變的波動性是由政府主導的輸入型創新驅動和市場主導的內生型創新驅動所導致。向鵬成(2019)基于低碳視角對建筑業綠色全要素生產率進行測算,該學者得出的結論是建筑業綠色TFP的增長動力主要來自技術進步和勞動力素質的提高。張仕廉(2019)用索洛余值法對重慶建筑業的TFP進行測算,其研究表明重慶建筑業對TFP影響最大的依然是勞動力要素,創新驅動的發展還較遲緩。

上述學者從經濟環境、技術創新能力、市場結構和低碳發展的角度計算了中國建筑業的全要素生產率,并對測算結果進行了分析。鑒于此,本文在引入C-D生產函數的基礎上測算我國建筑業TFP,收集2008~2021年間的數據,使用Stata 22.0軟件對建筑業的勞動力要素、資本要素和建筑業產出進行實證分析,并估計勞動力和資本產出的彈性系數,依據索洛余值法對我國建筑業技術創新的貢獻率進行測算,并以創新驅動的視角分析測算結果背后的現實原因,為促進建筑業的轉型和創新提供參考,并為此領域的學者提供借鑒。

二、理論基礎及模型

(一)全要素生產率與索洛余值

全要素生產率(TFP)是指去除資本和勞動力要素后,由其他要素(教育、社會進步、技術創新等)帶來的生產增長率。通過對相關文獻的整理發現很多學者將其作為分析經濟增長來源的重要工具,但是目前沒有直接測量TFP的辦法,只能通過輸入和輸出指標進行間接測量,因此模型的建立、方法的選擇和指標的選取以及數據來源都十分關鍵。

全要素生產率的核算有兩大類方法:參數方法(索洛余值)和非參數方法(DEA),索洛余值模型因為對變量的需求較少,適用于國家和行業的宏觀研究。 此方法的主要思想是首先構建生產函數,然后將生產函數擬合到樣本數據,獲取每個參數,然后對特定生產函數執行求導、加法和減法運算,并扣除勞動力和資本因素貢獻后的殘值,以及由此帶來的增長剩余,將此剩余視為“索洛余值”。從總產量的增長率中減去資本和勞動力所帶來的增長率份額,剩余由部分未知原因所導致的增長率即為全要素生產率。

(二)模型建立

根據索洛余值的求解思路,引入C-D生產函數,表達式如下,其中Yt代表第t年建筑業的產出,At代表第t年建筑業的技術水平,Lt和Kt代表第t年建筑業的勞動力和資本投入,α和β是 勞動力和資本的生產彈性系數。

三、指標選取及數據

本文以2007年為基期,根據2008~2021年的建筑業的各項指標的增長速度來進行測算,數據來自2008~2021年《中國統計年鑒》及國家統計局公布的建筑業2021年數據。

采用索洛余值模型來分析各要素投入對產出的影響程度,要對指標進行客觀地選取。通過前期調研,總結了多數學者對于建筑業投入產出的指標選擇,如表1所示。

對于建筑業產出的指標:如表1所示,在各學者的研究中,建筑業的增加值、建筑業的總利潤和總產值都可以用作建筑業的產出指標,考慮到建筑企業的經營特點,增加值和利潤總額不能全面衡量建筑業的生產規模、經營水平和實際效益,因此本文選擇建筑業總產值(億元)作為產出指標,采用的是2008~2021年的時間序列,因此,以2007年為基期,采用幾何平均法計算各項指標的平均增長率,用定基價格指數(1990=100)來消除價格因素。

對于資本投入的指標:如表1所示,固定資產凈值、建筑業自有設備年末總功率等作為建筑業資本投入指標,同樣考慮建筑業的運營特征和數據統計可行性等因素,選取固定資產凈值(億元)作為資本投入指標,用定基價格指數(1990=100)折算為可比價格(億元)的固定資產凈值,消除了通貨膨脹引起的計算偏差。

對于勞動力投入的指標:如表1所示,建筑業年末統計的從業人數、職工工資總額以及勞動力總成本都可作為勞動力投入的衡量指標,考慮到建筑業行業性質的特殊性,每年有大量的不會登記在冊的農民工進入建筑業,因此從業人數并不能客觀描述勞動力的投入,考慮人員收入水平的差異以及統計的可行性,選擇建筑業員工工資總額(億元)作為勞動力要素的投入指標。

四、計算結果及分析

(一)模型回歸結果

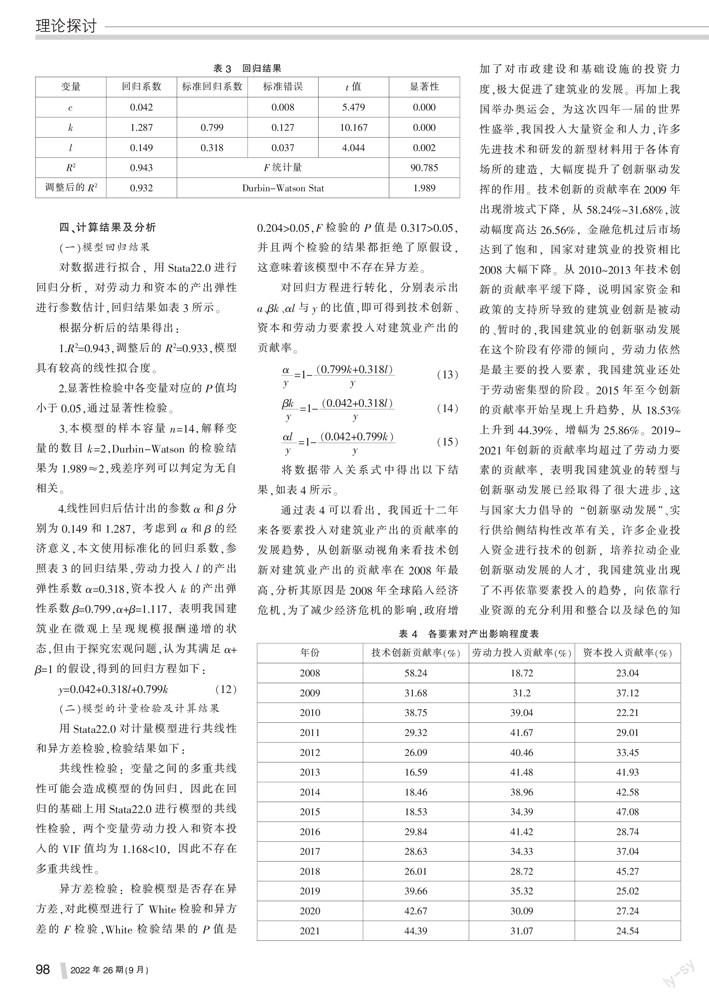

對數據進行擬合,用Stata22.0進行回歸分析,對勞動力和資本的產出彈性進行參數估計,回歸結果如表3所示。

根據分析后的結果得出:

1.R2=0.943,調整后的R2=0.933,模型具有較高的線性擬合度。

2.顯著性檢驗中各變量對應的P值均小于0.05,通過顯著性檢驗。

3.本模型的樣本容量n=14,解釋變量的數目k=2,Durbin-Watson的檢驗結果為1.989≈2,殘差序列可以判定為無自相關。

4.線性回歸后估計出的參數α和β分別為0.149和1.287,考慮到α和β的經濟意義,本文使用標準化的回歸系數,參照表3的回歸結果,勞動力投入l的產出彈性系數α=0.318,資本投入k的產出彈性系數β=0.799,α+β=1.117,表明我國建筑業在微觀上呈現規模報酬遞增的狀態,但由于探究宏觀問題,認為其滿足α+β=1的假設,得到的回歸方程如下:

y=0.042+0.318l+0.799k? (12)

(二)模型的計量檢驗及計算結果

用Stata22.0對計量模型進行共線性和異方差檢驗,檢驗結果如下:

共線性檢驗:變量之間的多重共線性可能會造成模型的偽回歸,因此在回歸的基礎上用Stata22.0進行模型的共線性檢驗,兩個變量勞動力投入和資本投入的VIF值均為1.168<10,因此不存在多重共線性。

異方差檢驗:檢驗模型是否存在異方差,對此模型進行了White檢驗和異方差的F檢驗,White檢驗結果的P值是0.204>0.05,F檢驗的P值是0.317>0.05,并且兩個檢驗的結果都拒絕了原假設,這意味著該模型中不存在異方差。

對回歸方程進行轉化,分別表示出a、βk、αl與y的比值,即可得到技術創新、資本和勞動力要素投入對建筑業產出的貢獻率。

通過表4可以看出,我國近十二年來各要素投入對建筑業產出的貢獻率的發展趨勢,從創新驅動視角來看技術創新對建筑業產出的貢獻率在2008年最高,分析其原因是2008年全球陷入經濟危機,為了減少經濟危機的影響,政府增加了對市政建設和基礎設施的投資力度,極大促進了建筑業的發展。再加上我國舉辦奧運會,為這次四年一屆的世界性盛舉,我國投入大量資金和人力,許多先進技術和研發的新型材料用于各體育場所的建造,大幅度提升了創新驅動發揮的作用。技術創新的貢獻率在2009年出現滑坡式下降,從58.24%~31.68%,波動幅度高達26.56%,金融危機過后市場達到了飽和,國家對建筑業的投資相比2008大幅下降。從2010~2013年技術創新的貢獻率平緩下降,說明國家資金和政策的支持所導致的建筑業創新是被動的、暫時的,我國建筑業的創新驅動發展在這個階段有停滯的傾向,勞動力依然是最主要的投入要素,我國建筑業還處于勞動密集型的階段。2015年至今創新的貢獻率開始呈現上升趨勢,從18.53%上升到44.39%,增幅為25.86%。2019~2021年創新的貢獻率均超過了勞動力要素的貢獻率,表明我國建筑業的轉型與創新驅動發展已經取得了很大進步,這與國家大力倡導的“創新驅動發展”、實行供給側結構性改革有關,許多企業投入資金進行技術的創新,培養拉動企業創新驅動發展的人才,我國建筑業出現了不再依靠要素投入的趨勢,向依靠行業資源的充分利用和整合以及綠色的知識技術轉變。

(三)啟示與建議

經過測算,建筑業的TFP雖然在近幾年有上升趨勢,但對建筑業產出的貢獻率還不是很高,我國建筑業依然是由勞動力要素主導產出的勞動密集型狀態。建筑企業要實現經濟效益的提升,跳出這個滑向勞動密集型企業趨勢的辦法,基本上可以歸納為兩個方向,一是走創意路線,這比較適用于設計企業,創意在施工企業很難形成規模,僅依靠創意也只是腦力勞動密集型的工作,但是創意在網絡時代的媒體下放大效應很顯著,好的創意影響力巨大,通過創意可以獲得一定的品牌溢價,雖然不能形成規模,但提高了創意的單價,對中小企業很有效。二是走技術路線,此處的技術并非工程經驗,而是能形成規模效應的有效方法或產品,比如創新的工程算法、幕墻節點、支座產品、施工機械零件等,這些可以規模應用的知識產出可以通過生產或授權的方式獲得經濟收益,也就留住了流向信息技術產業及高端制造業的利潤。在知識產權保護機制下,可以獲得壟斷收益,但是需要大量高質量的知識產權,也需要強大的企業法務團隊、充足的科研投入以及人才儲備,這就需要大量的資本投入來用于研發,因此適用于實力雄厚的大型建筑企業。知識密集型企業如果市場方向正確,可以使技術的價值大幅放大,做到一分投入十分產出。而勞動密集型的行業正相反,投入產出是線性關系,永遠是出一份力掙一分錢。

當然,同時具備強大的創意設計與技術研發能力,并通過有序的管理整合在一起,需要足夠的資金支持和完善的管理模式。輕知識,重經驗是我國傳統文化環境下工程技術行業普遍的弊病,特別是建筑業早已習慣了基于經驗的生產模式,建筑業的整個市場環境也對知識不重視。如果作為行業細胞的眾多企業無法突破這種慣性思維,無法通過知識產權或其他有效手段反映出知識的顯性價格,建筑業中知識價值就會不斷分流到其他行業,建筑企業也就只能互相壓價,不可避免地走向勞動密集型的困境。

五、研究結論

本文在引入C-D函數的基礎上,用索洛余值法對我國建筑業2008~2021年建筑業的TFP進行測算,并從創新驅動的視角分析了我國建筑業TFP波動的原因,在此基礎上,對我國建筑業創新驅動發展的現狀作出思考并對企業提出建議。

第一,整個研究期間,勞動力要素投入對我國建筑業產出的貢獻率最大,我國建筑業依然是勞動密集型,TFP在2008年達到最高,原因是政府大量資金和人力的投入促進了建筑業的創新驅動發展。之后由于市場飽和以及政府投入的減少,2009~2013年我國建筑業TFP并無較大變化,這四年的波動幅度僅2.38%。2014~2018年由于全國上下倡導“綠色發展”,在市場的調節與競爭下,建筑業TFP開始緩慢增長。2019~2021年以來,為順應國家提出“雙碳”政策,建筑業積極進行裝配式建筑、智能化建造等建筑方式來降低建造過程中的碳排放,此時由技術創新帶來的產出出現較大的上升趨勢。

第二,在大數據時代,中國建筑業進入下半場,“數字化、網絡化、智能化”將是我國建筑業轉型的主要方向,訂制建造和服務將是行業產品的發展趨勢,建造互聯網、智能建造等新的生產力工具都將給建筑行業的技術創新提供巨大的發展空間,必然會帶動行業全要素生產率(TFP)大幅提升。企業一定要把握好這一時代脈搏,做好創新驅動發展的功課。

第三,由于建筑業習慣了基于經驗的生產模式,對知識產權的保護不夠重視,導致創新驅動的動能分流到了其他的行業,只能通過互相壓價來進行競爭,因此不可避免地滑向勞動密集型的困境。建筑業必須做好知識產權的保護,企業也要從自身做起,眼光長遠。

第四,為了提高建筑業的全要素生產率,促進經濟效益的提升,對于中小型建筑設計企業來說,走創意路線,通過創意形成品牌溢價,提高創意單價,促進中小企業的創新驅動發展;對于大型建筑企業來說,走技術創新的路線,對管理模式、工程算法、幕墻節點等進行創新,同時注重知識產權的保護,促進創新驅動的發展。

參考文獻:

[1]譚丹,王廣斌,曹冬平.建筑業全要素生產率的增長特征及其影響因素[J].同濟大學學報(自然科學版),2015,43(12):1901-1907.

[2]曹新穎,劉駿.基于改進的索洛余值的建筑業技術創新測度[J].統計與決策,2019,35(24):81-84.

[3]杜小武,汪巖.基于C-D生產函數模型的我國建筑業產出影響因素研究[J].建筑經濟,2019,40(09):104-108.

[4]葉貴,付媛,王玉合,牟萍,唐笑宇.建筑業全要素生產率測量研究綜述[J].建筑經濟, 2019,40(09):24-28.

[5]張仕廉,鄭陳力,王玉合,汪紅霞,付靜.重慶建筑業創新驅動發展績效研究[J].建筑經濟2019,40(04):97-102.

[6]王幼松,張文劍,張雁.基于改進生產函數的中國建筑業全要素生產率計量分析[J].建筑經濟,2013(06):101-104.

[7]Yukiko Konno,Yuki Itoh.Empirical analysis of R&D in the Japanese construction industry based on the structure conduct performance model[J].Cogent Business & Management,2018(05).

[8]Wang,X,Chen,Y,Liu,B,Shen,Y,et al. A total factor productivity measure for the construction industry and analysis of its spatial difference:a case study in China[J]. Construction Management and Economics,2013(10):1059-1071.

基金項目:陜西省社科基金項目(編號:Z19225)。

(作者單位:西安石油大學)