“代賬學徒”視域下的會計工廠建設與應用研究

張勇 任偉峰 周志翠

摘要:隨著“大智移云區物”的快速發展,越來越多的小微企業選擇財務外包,從而給代理記賬行業帶來了巨大的發展機遇,同時鑒于代賬公司代理業務范圍廣的特色,使得代理記賬公司越來越多的成為高職院校學生畢業后的初始就業選擇。本文在分析“代賬學徒”的基礎上,提出了校企共建會計工廠建設的方式、在人才培養中的應用路徑以及會計工廠的價值功效,從而為“打通就業最后一公里”提供借鑒和參考。

關鍵詞:代賬學徒;會計工廠;建設;應用

中圖分類號:F23文獻標識碼:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.24.057

1代賬學徒培養

每個行業用人都重視從業經驗,鑒于職業的專業性和技術性,會計行業更是如此。近年來隨著畢業生人數的增多,企業招收應屆畢業生的條件也在日趨提高,他們要求畢業生擁有日常的財務核算和納稅處理能力的經驗,到了企業后不用崗前培訓就能直接去做,有些企業明確表示“我們不想要職場菜鳥”,這無疑是對會計類專業人才培養提出的更高要求。但應屆畢業生卻普遍存在沒有經驗的短板。為此,各學院為了讓學生在校期間擁有一定的“經驗”,基本都是從“崗課證賽”改革、“1+X”證書融通、虛擬仿真教學資源建設、實訓環境建設等方面去強化學生的技能培養,但無論如何仿真或者虛擬總是與實際工作有著不小的距離。

隨著“大智移云區物”的快速發展,會計行業迎來了財務數智化的春天,財務共享中心、智能RPA應用、財務大數據應用越來越多的成為企業的選擇。針對財務核算工作,大中型企業基于標準化、流程化、高效率、低成本的考慮,通常是建立財務共享中心或者財務RPA集中進行財務業務處理,造成了對財務人員需求的減少;而對于小微企業而言,考慮到組織成本和人工成本,更多的是選擇財務外包,交由代理記賬公司進行處理。這也就形成了代理記賬公司蓬勃發展的局面。同時由于代理記賬公司具有業務范圍廣、人員需求多的等特點,再加上高職會計專業人才培養的供給性冗余,代賬崗位成為更多高職畢業生的就業初始崗位。

基于以上情況,實施“代賬學徒”培養能夠讓學生在校期間就積累初步的職場經驗的有效途徑。“代賬學徒”培養要求學校與優質的代理記賬公司開展深度合作,以代賬崗位為核心,以學生財稅實戰能力提升為目標,以“真環境、真崗位、真業務”為抓手,通過校內校外多個課堂的一體化銜接培養、“學院教師+企業講師”的雙導師、學生學徒的雙身份,打造就業招工的一體化。

2“代賬學徒”視域下的會計工廠建設

代賬學徒培養的關鍵是在教學中實現企業“真實的環境、真實的業務、真實的崗位、真實的企業骨干”,會計工廠的建設和運行就是在這種背景下應運而生的。通過校企共建校內生產性實訓基地-會計工廠,將企業搬進校園,構建全真的職場實戰環境,切實提升學生代賬服務實踐能力,從而打通校園到職場的最后一公里。

對于會計工廠的建設,最常見的方式是校企共建,采取學校提供場地和設備,企業提供業務和業務骨干的形式,即學校為了滿足代理記賬公司運營所需要的軟硬件環境要求,投資建設會計工廠的場地,并配置必要的電腦、打印機、憑證裝訂機等辦公設備;同時安排專人來負責會計工廠的資產管理以及輔助教學管理。而企業方則負責提供涉及各個行業的、足量的真實賬務資料給會計工廠,并選派經驗豐富的主管會計常駐校園,以企業兼職教師的身份,通過師傅帶徒弟模式,指導學生如何與客戶溝通、如何完成會計處理、納稅申報、工商代辦等各項具體工作。學生上課學習的過程也是置身企業工作的過程,企業會計指導學生實操的過程也是企業教師授課的過程,很好地促進了學生初步職場經驗的養成。

3“代賬學徒”視域下的會計工廠應用路徑

3.1《代理記賬實務》課程的開發

3.1.1課程內容的選取

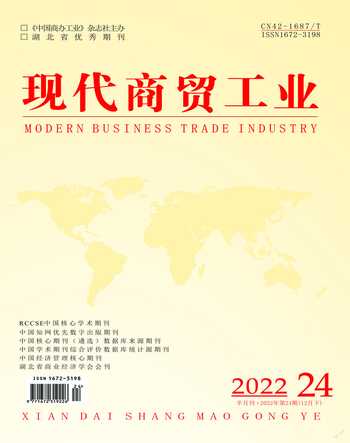

人才培養的最重要的抓手就是課程,對于“代賬學徒”培養也是如此。在這種情況下。《代理記賬實務》課程的建設就成為必然。但該課程是針對學生在會計工廠接受實戰訓練,所以課程不同于學生在學校的日常教學,也不同于學生依賴企業情況而定的畢業頂崗實習。在構建《代理記賬實務》課程內容的時候,不僅要遵循企業的生產運營規律,又要遵循學生的學習規律和學習習慣,可以依托一個完整的納稅期,從而將企業的日常工作內容分類細化,并按照學生認知規律再分解到每一天,最終以課程單元的形式進行內容呈現(如圖1所示)。學生集中在一個月的時間里,以全天候操作的方式完成財務服務公司的一個稅期的業務反映,作息時間上兼顧企業工作時間和學生上課時間:上午9:00-12:00時,下午2:00-5:30時。同時為彌補學生在能力的短板,還專門安排企業講師進行代賬軟件培訓和財稅處理知識講授。此外,為了對實務過程中遇到的問題的進行總結及經驗進行分享,在每周五下午又專門涉及了“工作例會”環節,通過這個環節學生分享對本周工作學習情況,企業指導教師進行點評。

3.1.2課程的組織

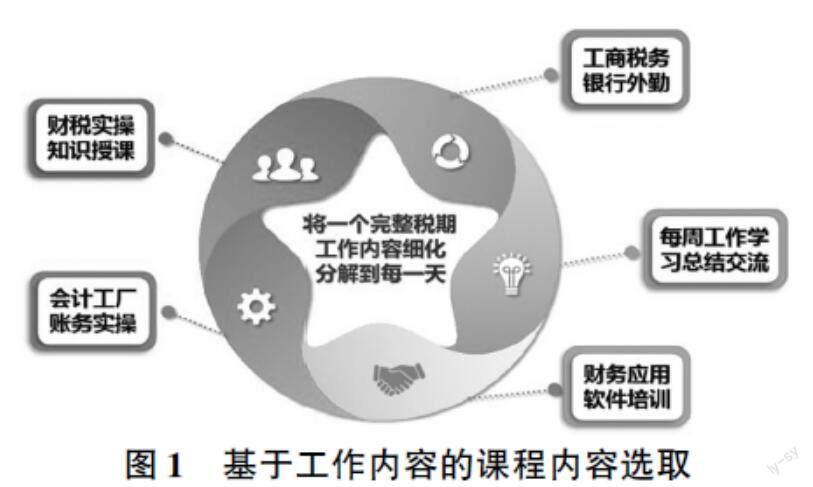

會計工廠沿用了工廠的概念,因此必須具備標準規范、流程清晰、批量生產等特點。為此在統一課程內容基礎上,學習的組織過程如何優化成為關鍵問題。一個代理記賬企業每日的工作內容也是繁雜的,包括憑證、賬簿、報表等賬務處理工作;納稅申報相關工作;跑稅務局大廳辦理涉稅業務;與稅務局專管員溝通辦理各類涉稅事項;發票代開、打印等涉票處理業務;銀行、社保局、工商局的外勤業務;辦理公司注銷業務;企業的日常零雜工作。為了將這些工作更合理分解到學生,要確立了分崗位學習的方式,即將以上所有業務分別歸入到外勤、票據整理、賬務處理、復核申報四個崗位(如圖2所示),臺席與學生捆綁后按照崗位分組,即每個臺席是一個崗位,四個崗位為一組,經過一段時間學習后學生進行輪崗,保證每個學生都能同時熟悉四個崗位的工作,從而完整的熟悉財稅業務流程。

3.2代賬實戰技能訓練體系的建設

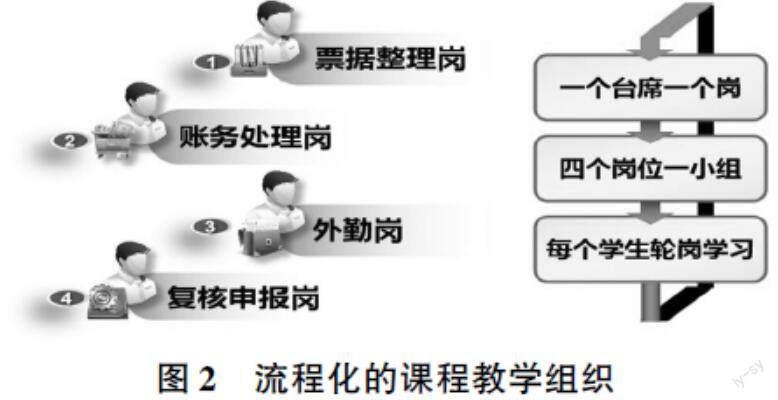

作為“代賬學徒”培養的關鍵-代賬能力,僅僅通過《代理記賬實務》一門課程是無法實現的,這需要依托會計工廠,構建“企業課程(《代理記賬實務》)-就業訓練模塊-畢業實踐項目(畢業設計)-頂崗實習”的代賬實戰技能訓練體系(如圖3所示),并將其融入人才培養方案中。既實現了課程設置體系化,符合學生培養的“螺旋式上升”的成長規律;又能涵蓋整個年度,保障了會計工廠穩定運行。具體情況如下:

第一,第四學期安排《代理記賬課程》,該課程以代賬業務涵蓋的主要技能點學習為主,由企業兼職教師全程授課,并安排校內教師全程跟蹤學習,輔助教學管理。

第二,第五學期前半段,安排“代賬學徒”就業訓練模塊課程,學生根據就業意向自愿選擇是否到會計工廠進行實操訓練,選擇學生人數較多情況下可以進行篩選或者分批進行;該階段學生在企業兼職教師指導下以動手實操為主。

第三,第五學期后半段即頂崗實習前,安排畢業實踐項目課程。就業訓練課程結束后,根據學生意愿擇優選取,組織部分學生以會計工廠實操代替畢業設計,由企業兼職教師全程指導,由于人數較少,能夠實現一人一席位,獨立帶戶,通過小組合作,成員之間輪崗實習,完成代理記賬崗位實戰。

第四,第六學期,安排頂崗實習課程。根據學生意愿優選部分學生在會計工廠以準員工的身份完成頂崗實習。通過全天候、全方位的崗位實戰,學生的財稅理論知識和實務技能都能得到全面的進化提升。

3.3學生主體的日常運行

為了保障會計工廠日常運行的持續,不能只單純考慮其對教學的貢獻度,還要解決其在教學時間之外的運行發展,是單純的作為企業教師的工作場所還是能夠成為學院、企業、學生三方共贏的工作場所?在這種情況下,可以通過健全學生選拔機制,建立以學生為主體的“一年級學徒、二年級骨干、三年級精英”的以老帶新、新老交替的學生梯隊模式(如圖4所示),為會計工廠運營儲備人才,實現校企雙方的互惠共進。

第一,一年級時,按照“自愿+能力測試”原則,優選部分學生,提前安排到會計工廠,利用課余時間,以學徒身份,完成必要的財稅實踐練習,提前滲透會計職場經驗,也能保障了會計工廠的日常運營。

第二,二年級時,按照“實務技能+組織能力”原則,從一年級學徒中優選部分學生作為骨干,這部分學生的財稅實戰技能和組織能力能夠勝任助理的身份,輔助企業兼職教師指導大一新遴選的學徒完成必要的財稅實踐練習工作。

第三,三年級時,從二年級的學生骨干中優選部分精英人員。這批學生無論是財稅實踐技能,還是積累的職場經驗都屬于準師傅級別,能夠獨立負責客戶的代理記賬業務,能夠獨立帶領骨干和學徒完成財稅實戰訓練,有效保障會計工廠日常運行。同時,學生也可以按照所完成業務的質量和數量,獲得企業的薪酬。

3.4產學研用一體化的平臺打造

會計工廠不僅僅是生產性實訓基地,要充分發揮它的平臺效應,將日校人才培養、企業經營發展以及行業政策研究有機結合起來,通過教學與就業、資源建設、師資隊伍建設和社會服務四融合,為打造產學研用一體化持續發展夯實了基礎。一是平臺搭載就業功能,合作企業可以遴選優秀的學生,直接接收學生就業,或者推薦學生到其合作企業就業。二是平臺搭載教學資源建設功能,結合行業標準,與合作企業一起開發基于財稅實操的企業課程和雙元教材。三是平臺搭載師資隊伍建設功能,為教師提供企業實踐機會,提升實踐技能;同時,校企互聘兼職人員,完善兼職教師隊伍。四是搭載社會服務功能,校企可以聯合開展證書和實操培訓,開展專業培訓服務。五是企業可以借助學院教師的專業優勢,建立專項的高端工作室,專注于財稅實務前沿的研究,從而打造產學研用一體化平臺。

4“代賬學徒”視域下的會計工廠的價值功效

4.1提升了人才培養的有效性

通過將企業搬進校園,提供了持續穩定的實戰訓練平臺和資源,學生在企業教師的指導下,依據行業標準規范,完成代理記賬的各項業務處理。財稅實練、崗位實戰的經歷使得學生畢業前就具備了崗位職業能力,熟悉了企業文化,初步養成了職場經驗,招之能戰、適崗能力強已成為會計工廠平臺培養學生的標簽。通過會計工廠的建設和應用,實現對接新興財稅服務業態的專業人才培養特色,財會人才培養的適用性、有效性大大提高。以筆者所在的石家莊郵電職業技術學院為例,通過會計工廠的“學徒培養”,全面接觸了企業業務、財稅實操、外勤服務等,履崗技能和職業素養得到了鍛煉提升,積累了初步職場經驗,起到了仿真或模擬不能替代的作用。每年有20余名學生通過會計工廠實現了直接或間接就業。

4.2創新了校企合作的新模式

通過校企雙方對會計工廠的“共建、共育、共享、共管”,校企雙方共同推進課程體系與教學改革、就業、雙師隊伍建設、社會服務等建設內容。通過會計工廠,學校實現了校企聯合的“代賬學徒”培養,形成了“校企共建、合作共贏”特色的課程、教材、師資隊伍,滿足了職業教育產教融合與內涵發展的需要。而對于合作企業,則節省了經營成本和人工費用,提前獲得了穩定且忠誠度較高的人力資源供給;同時借助學院優秀師資的“外腦”支持,支撐了自身高端業務的發展,提升了企業競爭力,為其專升級發展創造了有利條件。校企雙方從會計工廠剛剛成立時的相知互適應,到日常運營的相依互行,再到深度合作的相融互贏,從而有力推進了校企“兩張皮”到“一體化”的轉變,促進了校企利益的共同體的形成。

參考文獻

[1]王久洋.現代學徒制下校企合作培養技能型人才的研究[J].遼寧高職學報,2022,(20).

[2]陳文淵.高職會計專業推行現代學徒制的建議[J].江蘇經貿職業技術學院學報,2022,(01).

[3]張勇.產教融合視閾下財會類高技能人才培養研究[J].中國管理信息化,2021,(20).

[4]張勇.探索新型學徒制人才培養模式[J].人力資源,2020,(7).

[5]李鋼,徐小燕.高職院校會計專業“會計工廠”實踐教學應用探析[J].中國鄉鎮企業會計,2021,(4).

作者簡介:張勇(1978-),男,漢族,河北泊頭人,碩士,副教授,主要研究方向:經濟管理、教育教學。