柏孜克里克石窟“誓愿畫”研究述評

徐亞新 李云

摘要:“誓愿畫”是柏孜克里克石窟壁畫特有的繪畫表現形式,構圖程式化,包含多種題材,這些壁畫內容取材于本生或佛傳故事。本文對“誓愿畫”的研究史進行梳理,按時間順序進行綜述,總結前人對“誓愿畫”研究的三個階段。總體來看,學界對“誓愿畫”的研究,開始的時候只是零星進行,隨著相關文獻和圖像的公布形成體系,構成了后來研究的基礎。但相關研究仍有不足之處,尚未真正達到經典題材專題研究和綜合研究的高度。

關鍵詞:柏孜克里克石窟;誓愿畫;研究述評

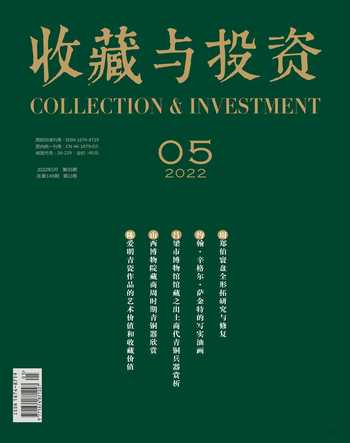

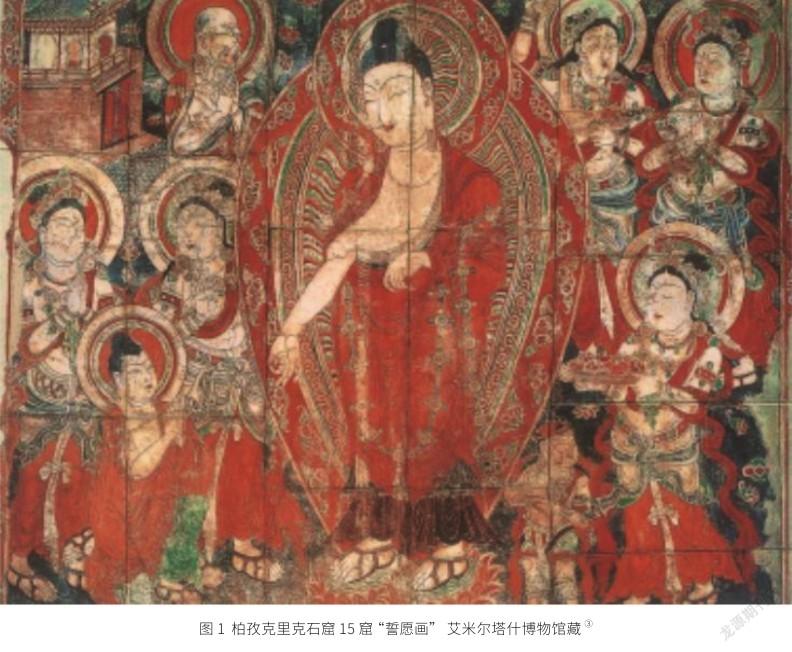

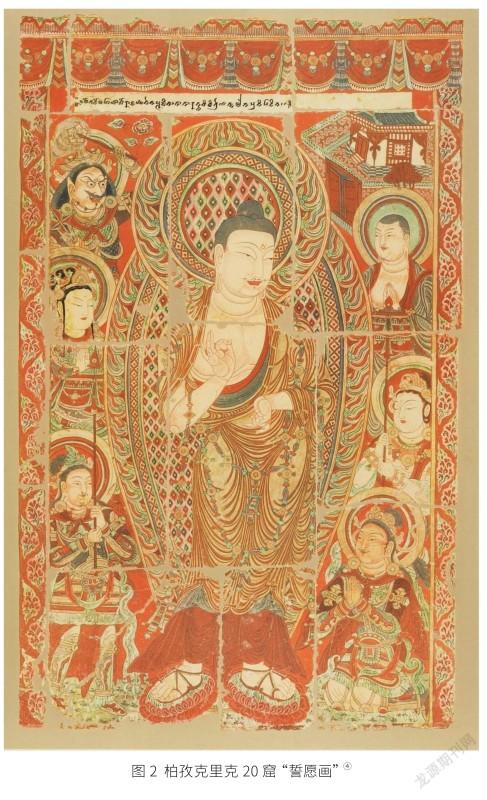

柏孜克里克石窟有一類壁畫,畫面以主尊為中心,周圍繪國王、商主、護法等。對題材內容的判定主要依據右下或左下人物及其動作和道具。日本學者熊谷宣夫對畫面梵文榜題進行釋讀,提出將此類壁畫稱為“誓愿畫”①。“誓愿畫”描繪了釋迦前世修菩薩道時,供養過去諸佛,發誓愿并得到授記的場景。柏孜克里克石窟的“誓愿畫”繪制較多,在15、20②兩窟中有15幅,一幅一個主題,其他洞窟多則8幅,少則4幅,畫面以方形布局,依次排列。數量眾多的“誓愿畫”引起德、日等學者的研究興趣,他們開始釋讀壁畫梵文榜題、解讀圖像內容、考證經典依據。近年來,學界把研究的重點轉向探討圖像樣式來源。學界在探討這些問題時存在不同觀點。故筆者對“誓愿畫”的研究及其解決的主要問題進行分類述評。

一、柏孜克里克石窟“誓愿畫”的發現與圖像公布

國外對“誓愿畫”的研究較早,始于19世紀末20世紀初國外探險家的考古著作。國內學者對“誓愿畫”的研究起步較晚,直到閻文儒、黃文弼等學者對新疆石窟的考察成果公布后,學界才開始注意到新疆石窟并展開研究。

(一)國外部分

德國考察團在新疆共進行了四次考察,以格倫威德爾、勒柯克⑤為代表。格倫威德爾用文字與示意圖的形式論述其考察成果。其書中談到勝金口石窟和高昌故城遺址均有發現“誓愿畫”。格氏對圖像構圖進行分析,認為其原型可追溯到犍陀羅佛傳故事浮雕③。該說法有一定的道理,犍陀羅佛傳故事浮雕的畫面周圍跟隨著佛弟子、菩薩、護法等,這些人物被雕刻在主尊左右,與“誓愿畫”構圖是相似的。

格氏發掘的圖像材料畫面殘破且缺少題記,對題材內容未做詳細考證。與勝金口石窟和高昌故城相比,柏孜克里克在20窟發現的“誓愿畫”榜題清晰,尚可辨識。勒柯克對其進行考釋,將其分為15個主題⑥。從勒柯克的翻譯來看,題記中出現的侍奉、饋贈、供養等關鍵詞,講述了釋迦前世功德的故事。但為何只選擇15個主題來繪制,這15個題材處于什么關鍵地位,尚未考證。勒柯克將圖像材料公之于眾,并對圖像發現地點做簡短描述。值得注意的是,勒柯克關注到“誓愿畫”公式化可能受粉本的影響⑥,為學界提供了參考。在他的研究中還有一個隱藏問題,那就是圖像序列,勒柯克⑦按照禮拜方式對“誓愿畫”排序,該問題有待深入研究。格倫威德爾在進行第三次新疆考察時介紹了“誓愿畫”的繪制位置、空間布局和藝術結構⑧。由于缺少文獻資料,題材問題仍未解決。通過格氏的描述,柏孜克里克石窟的“誓愿畫”較多,15窟繪制數量、畫面內容與20窟相似,其他洞窟繪制數量相對較少,繪制內容上是圍繞20窟的15個主題。格倫威德爾、勒柯克在對“誓愿畫”進行初步研究的同時,拋出了很多問題。

(二)國內部分

國內以考古發掘報告為主,展開對“誓愿畫”的研究。學界運用年代學方法對洞窟進行分期斷代。閻文儒將柏孜克里克石窟形制分為七類,按照壁畫題材與風格將柏孜克里克石窟壁畫分為四期⑨。該窟開創時間約在麴氏高昌時代,繁榮在回鶻統治高昌年代,元時已近尾聲。

柏孜克里克石窟“誓愿畫”繪制年代應在高昌回鶻時期。除了柏孜克里克石窟外,北庭西大寺也發現了同時期的“誓愿畫”,研究者對其現存位置、畫面殘存內容繪制了示意圖,并對壁畫造像特點展開分析0。從示意圖中可看出北庭與柏孜克里克石窟“誓愿畫”風格相似。為了進一步明確柏孜克里克石窟分期,《中國美術分類全集》編委會進行《中國新疆壁畫全集》q的編輯工作時采用年代順序編排圖冊,參照碳14測定數據,對新疆石窟分期和年代提出初步意見。將柏孜克里克石窟“誓愿畫”歸類于回鶻高昌國前期(九世紀中至十二世紀初)。這一階段,學界將考古學方法應用于石窟寺研究,將碳14測定方法作為綜合考證研究的一種輔助手段,為年代劃分提供參照數據。

二、對柏孜克里克石窟“誓愿畫”專題研究

自“誓愿畫”圖像材料公布以來,學術界對“誓愿畫”命名有一定爭議,國外學者稱之為“誓愿畫”,國內學者稱為佛本行經變。由此引發了一些學者對經典依據、所屬題材問題的討論,還有一些學者對圖像所呈現的外在形態進行分析。

學界依據榜題,綜合圖文對讀。如松本榮一w將圖像與經典結合,對其中一個主題進行辨識,確認為燃燈授記。熊谷宣夫同樣將經典與圖像結合討論,提出將此類繪畫改稱為“誓愿畫”,認為這樣與榜題內容更符合。平野真完①認為其與《根本說一切有部毗奈耶藥事》內容相近。孟凡人對柏孜克里克20窟15個主題“誓愿畫”內容與榜題進行再釋讀。與勒柯克不同的是,孟凡人e將漢譯、藏譯與勒柯克的直譯進行比較,看他們之間的關系,并沒有直接下結論。

劉永增r依據漢譯本《高昌》,并列出榜題梵、漢、藏諸譯文,來證實平野真完的觀點,但第4主題與之不符,仍待繼續研究。賈應逸t亦從經典的角度出發,對德、日學者所說“誓愿畫”是依據《藥事》所繪的觀點持不同意見,其列舉22、15、37窟等“誓愿畫”,推論所表現內容在《佛本行集經》中記載更詳細,認為將“誓愿畫”稱為“佛本行經變畫”比較合適。賈應逸的觀點有一定道理,但筆者認為柏孜克里克石窟“誓愿畫”是依據多本經典所繪,與“誓愿畫”繪制時間早晚有關,將之稱為“佛本行經變畫”有些不妥。筆者考證20窟“誓愿畫”梵文榜題與漢譯《藥事》偈中內容大抵相同,依據經典問題不能一概而論,有待深入研究。

還有一些學者從美術學角度分析“誓愿畫”。任道斌y對其繪畫風格進行淺析,從美術技法看出“誓愿畫”受多地區風格影響。謝繼勝u和鄧永紅i探討畫面本土化因素。他們的文章為今后對“誓愿畫”進行美術專題研究提供了參考。這一階段的研究是建立在前人研究基礎上展開的專題研究,運用了歷史學、美術學的研究方法。

三、對柏孜克里克石窟“誓愿畫”綜合研究

在前賢研究基礎上,學界運用多種方法綜合研究,探索圖像題材、形式、風格演變規律。承哉熹o繼續考證“誓愿畫”依據經典問題,他認為20窟“誓愿畫”與漢譯《根本說一切有部毗奈耶藥事》敘述有些差異,但是與藏文《藥事》幾乎一致。承氏按照考古學方法將不同洞窟的“誓愿畫”進行分類研究,并對比20窟與15窟“誓愿畫”,推論出15窟“誓愿畫”繪制早于20窟。同時他對“誓愿畫”中燃燈授記題材進行擴展研究。總體來說,承文是研究“誓愿畫”較全面的文章。

齊彬關注到俄國艾爾米塔什博物館藏柏孜克里克石窟“誓愿畫”p,探討其溯源,說其造型模式來自龜茲克孜爾石窟,持這一觀點的學者有森美智代、朱天舒等。在過去對龜茲石窟“誓愿畫”的研究中,森美智代認為龜茲石窟“誓愿畫”屬于早期簡單的構圖形式,森氏猜測克孜爾100窟、163窟立佛應為“誓愿畫”,可認定為高昌回鶻“誓愿畫”的直接祖型a。單從構圖來看,是有相似之處,亦表現同一題材,此猜測有一定道理,但沒有證據說明是直接影響。還有學者列舉其他窟來討論對“誓愿畫”的影響,朱天舒有一文探討了克孜爾123窟與“誓愿畫”的關系s。其構圖更接近吐魯番“誓愿畫”,年代比柏孜克里克石窟相應壁畫早兩個世紀,不過還沒有直接證據證明與吐魯番“誓愿畫”的直接關聯。與之類似的還有克孜爾第38窟,楊波曾對其進行研究d。克孜爾石窟菱格畫中的因緣故事畫與“誓愿畫”的聯系有待深入發掘f。李瑞哲對以上學者的觀點進行綜合分析,并贊同朱氏的觀點g,他們的研究對探討“誓愿畫”的形成與發展有重要意義。

四、提出問題與探討

從學術史來看,對“誓愿畫”的研究涉及多個方面,也取得了一些成果。隨著研究的深入,筆者發現還有很多問題可以深入探討。如“誓愿畫”都包含哪些題材?與窟內其他壁畫是否存在關聯?與洞窟建筑空間之間的關系是什么?這些視覺和物質構成的禮儀功能有待從“空間”角度進行研究。

對于上述問題,筆者通過實地考察,提出一些看法與觀點,如“誓愿畫”與洞窟內其他題材之間的關聯。柏孜克里克石窟有13個洞窟繪制“誓愿畫”,在諸多石窟中“誓愿畫”繪在左右側壁、中心殿堂回廊側壁,或是繪在中心柱左右側壁,有“誓愿畫”的洞窟主室正壁繪有3種題材,分別是鹿野苑說法圖、涅槃圖、帝釋窟說法圖(或梵天勸請),這三種題材是佛傳故事中較重要的事跡,“誓愿畫”是講述釋迦前世供養過去佛的故事,本生與佛傳組合繪制,“誓愿畫”中燃燈授記題材是佛本生故事的結束,也是佛傳故事的起點,該題材在洞窟中反復繪制,是聯結“誓愿畫”與佛傳故事的紐帶。

繪制經變畫的洞窟多數不與“誓愿畫”組合,柏孜克里克18窟是經變畫、“誓愿畫”、佛傳故事畫的混合繪制,中心柱正壁繪鹿野苑說法圖,中心柱左右側壁、前室左右門壁繪誓愿畫,前室左右側壁繪經變畫。筆者進行了初步研究:18窟是重繪洞窟,前室左右門壁“誓愿畫”與中心柱左右側壁“誓愿畫”繪制風格不同,中心柱左右側壁“誓愿畫”與左右側壁經變畫處于同一時期,筆者猜測左右側壁原為“誓愿畫”,與前室門壁“誓愿畫”、中心柱正壁鹿野苑說法圖為同一時期所繪,后經重繪,將左右側壁“誓愿畫”移到中心柱左右側壁上,并將經變畫繪制在原左右側壁的位置上。

在圖像方面還有很多問題可以探討,我認為“誓愿畫”題材,今后須進一步作專題研究,才有可能將上述問題說得更清楚。

五、結語

學界對本課題研究有三個階段:一是國內外學者的考古發掘報告;二是在前人研究基礎上展開的專題研究;三是對前人提出的問題進行綜合探討。從最初的畫面內容解讀到之后的綜合研究、專題討論,從柏孜克里克石窟到克孜爾石窟,這一課題研究逐漸發展與進步,為后續研究者提供了多角度的啟發。在肯定現有成果的同時,還應注意到研究中存在的不足:首先是缺少對“誓愿畫”進行專題討論的論著;其次是該課題研究還存在一些薄弱點,如題材內容、空間組合、畫面藝術表現形式等問題。學界偏重于從文獻學角度對“誓愿畫”所據經典進行分析考證。在圖像與形式分析方面還有待深入研究,應融會貫通,相互印證。筆者認為,對以往“誓愿畫”的研究史進行歸納梳理、深度發掘,于文獻、歷史、文化、藝術等領域均有意義。

課題項目

本文為新疆藝術學院自治區級重點學科美術學科研項目“柏孜克里克石窟‘誓愿畫’研究述評”[項目編號:202101MSZDXKE(Y05)]的階段性成果。

作者簡介

徐亞新,1998年生,女,漢族,黑龍江綏化人,新疆藝術學院美術學2020級在讀研究生,研究方向為石窟藝術。

參考文獻

[1](德)阿爾伯特·馮·勒柯克.高昌-吐魯番古代藝術珍品[M].趙崇民,譯.烏魯木齊:新疆人民大學出版社,1998.

[2](日)香川默識.西域考古圖譜[M].北京:學苑出版社,1999.

[3]孟凡人.高昌壁畫輯佚[M].烏魯木齊:新疆人民出版社,1995.

[4]賈應逸.新疆佛教壁畫的歷史學研究[M].北京:中國人民大學出版社,2010.

[5]承哉熹.柏孜克里克石窟誓愿畫研究[D].北京:中國社會科學院研究生院,2010.

[6]劉永增.柏孜柯里克第32窟誓愿畫簡述[J].敦煌研究,2001(2):43-49,187.

注釋

①[日]熊谷宣夫:《べぜくりく諸石窟寺將來の壁畫補》,《美術研究》,1953年第170號,第16-28頁。

②文章對柏孜克里克石窟洞窟編號的記錄使用的是中國壁畫全集6編號。

③(德)阿爾伯特·格倫威德爾:《高昌故城及其周邊地區的考古工作報告》,管平,譯,北京:文物出版社,2015年版,第88頁。

④圖片由吐魯番學研究院提供。

⑤(德)阿爾伯特·馮·勒柯克:《高昌-吐魯番古代藝術珍品》,趙崇民,譯.新疆人民大學出版社,1998年版,第77-102頁。

⑥柏孜克里克第20窟,德國探險隊編號為9窟。

⑦(德)阿爾伯特·馮·勒柯克:《新疆地下文化寶藏》,陳海濤,譯,新疆人民出版社,1999年版,第80頁。

⑧(德)阿爾伯特·格倫威德爾:《新疆古佛寺 1905-1907年考察成果》,趙崇民,巫新華,譯,中國人民大學出版社,2007年。

⑨閻文儒:《新疆天山以南的石窟》,《文物》,1962年版,增刊第2期。

0中國社會科學考古研究所:《北庭高昌佛寺遺址》,遼寧美術出版社,1990年版,第128頁。q趙敏:《中國新疆壁畫全集6》,遼寧美術出版社,1995年版。

w(日)松本榮一:《敦煌畫研究》,林保堯,趙聲良,李梅,譯.浙江大學出版社,2019年版,第151頁.

e孟凡人:《高昌壁畫輯佚》,新疆人民出版社,1995年版。

r劉永增:《柏孜克里克第32窟誓愿畫簡述》,《敦煌研究》,2001年版,第1期。

t賈應逸,祁小山:《印度到中國新疆的佛教藝術》,甘肅教育出版社,2002年版。

y任道斌:《關于高昌回鶻的繪畫及其特點》,《新美術》,1991年第3期,第37頁。

u謝繼勝:《西域美術全集12高昌石窟壁畫》,天津人民出版社,2016。

i鄧永紅:《淺析柏孜克里克石窟回鶻佛教壁畫藝術特色及淵源》,《遺產與保護研究》,2018年版,第8期。

o承哉熹:《柏孜克里克石窟“誓愿畫”研究》,北京:中國社會科學院研究生院,2010年版。p齊彬:俄藏柏孜克里克《誓愿畫》探源,《西北美術》,2020年版,第3期。

a森美智代:《關于龜茲石窟的誓愿圖》[C].上海:第二屆吐魯番國際學術研討會論文集,2006年版。

s朱天舒:《克孜爾第123窟主室兩側壁畫新探》,《敦煌研究》,2015年版,第3期。

d楊波:《克孜爾石窟第38窟、100窟“誓愿”“授記”題材探討》《敦煌學輯刊》,2016年版,第3期。

f楊波:《克孜爾石窟菱格畫中的“誓愿”故事》,《新疆藝術學院學報》,2017年版,第4期。

g李瑞哲:《龜茲石窟壁畫中的誓愿畫》,《西部考古》,2020年版,第1期。