周代的符瑞文獻與符瑞思想

龔 世 學

(南陽師范學院 文學院, 河南 南陽 473061)

符瑞,或稱之為“祥瑞”“瑞應”“禎祥”“符應”“嘉瑞”“嘉祥”“休征”等,是古代帝王承天受命、施政有德的征驗與吉兆,是一種糅合了先秦以來的天命觀念、征兆信仰、德政思想、帝王治術等因素,“神道設教”,用以鞏固統治、粉飾太平的政治文化體系[1]。符瑞文化產生后,經歷了先秦濫觴、秦漢繁榮、魏晉嬗變、六朝整合、唐宋復興和元明清衰落幾個主要階段,對中國古代的政治、宗教、禮制、文學等眾多領域產生了深遠的影響[2]。然而,囿于各種原因,學界對符瑞思想的產生、發展、繁榮、沒落以及嬗變歷程缺乏深入而全面的探討,尤其是對符瑞思想產生伊始,符瑞文獻的樣態、符瑞思想的特征缺乏研究。基于此,本文力圖梳理周代的符瑞文獻,厘清周代符瑞思想的走勢,以期對濫觴時期的符瑞思想有一個全面的認識。

一、西周符瑞文獻與符瑞思想敘錄

一般認為,符瑞思想是伴隨著德行觀念的萌生、西周初年新天道觀的形成而漸漸登上歷史舞臺的,西周時期,是符瑞思想的萌生期。然而,要對西周時期的符瑞思想做一考察也絕非易事。這里牽涉的問題很多:一是可資翻檢的先秦舊籍真偽難辨,成書年代難以確考;二是后人輯錄重述的先秦文獻,各種思想、觀念、意識的滲入在所難免;三是符瑞思想產生伊始,尚處于散亂、模糊狀態,零星見于各種載籍之中,故而許多材料因記載簡略難以判定,是否為符瑞思想的表達,尚存疑。

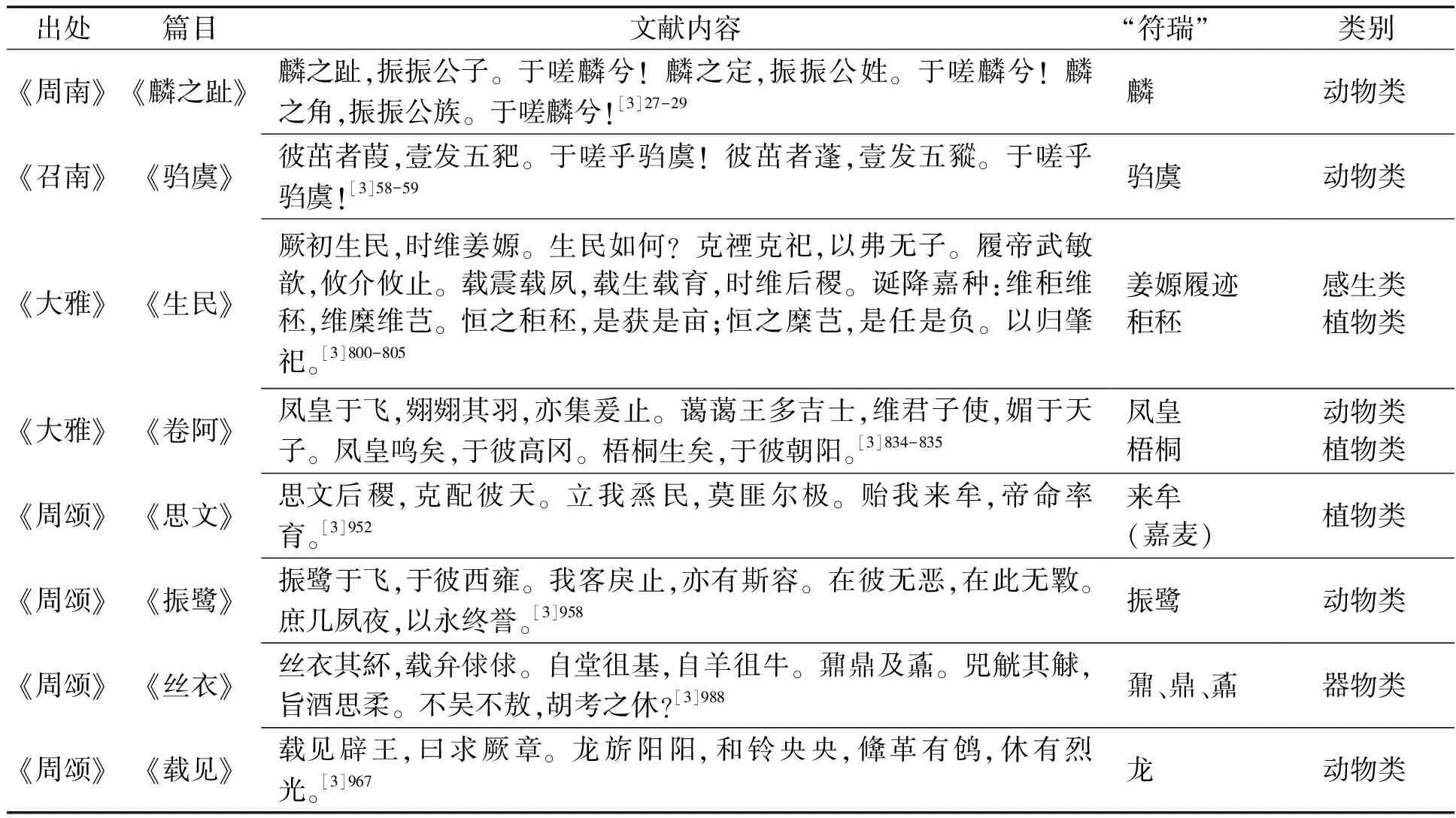

綜合看來,西周有關符瑞思想的記述主要集中在《詩經》之《大雅》《周頌》與《尚書·周書》中,詳見表1、表2。

上述文獻中,或可能是符瑞的物事,動物類有麒麟、騶虞、鳳凰、振鷺、龍、白魚、赤烏;植物類有秬秠、來牟(嘉麥)、梧桐、嘉禾、嘉谷;器物類有鼐、鼎、鼒、圭瓚;礦物類有大玉、夷玉、天球、大貝;文字類有河圖;感生類有姜嫄履跡。這些物事,要說全為符瑞,在西周語境之中,未必確然。但大多數為符瑞,當是不錯的。

表1 《詩經》中有關西周時期的符瑞文獻

表2 《尚書·周書》中有關西周時期的符瑞文獻

如《周頌·載見》中的“龍”。旂用龍,則龍可能為符瑞,也可能為先民之圖騰之物。現已難以確考。還如《召南·騶虞》中的“騶虞”。今文經學派認為騶虞并非動物,乃獸官之名,《周禮·春官宗伯·鐘師》賈公彥引許慎《五經異義》曰:“今《詩》韓、魯說:騶虞,天子掌鳥獸官。”[4]800古文經學派卻認為騶虞為符瑞動物,是仁義之獸。《詩》毛《傳》曰:“騶虞,義獸也。白虎黑文,不食生物。有至信之德,則應之。”[4]294

此外,有些明顯為符瑞者,由于所出載籍亡佚無存,目前所見文獻均為后人輯佚增補而成,是否可信尚有待進一步考證。如《尚書·周書·微子之命》中的《饋禾》《嘉禾》等佚篇,見于《史記·魯周公世家》。其曰:“天降福祉,唐叔得禾,異畝同穎,獻之成王,命唐叔以饋周公于東土,作《饋禾》。周公既受禾,嘉天子命,作《嘉禾》。”[5]1518-1519《史記》司馬遷所記嘉禾之瑞,是否有征,不得而知。又白魚、赤烏之瑞出自《泰誓》篇,而《泰誓》篇亡佚,劉向與劉歆認為或出自武帝時民間,王充則認為出自宣帝時民間[6],是否為后人偽作,難以確考。不過,《周頌·思文》鄭玄釋“遺我來牟”云:“武王渡孟津,白魚躍入王舟,出涘以燎。后五日,火流為烏,五至,以谷俱來。此謂遺我來牟。”[4]590在鄭玄看來,《周頌·思文》篇中的“遺我來牟”是指“(赤烏)五至,以谷俱來”一事,若此說無誤,那么“赤烏”“來牟”(嘉麥)必然是西周之符瑞無疑。其他還如鳳凰飛、梧桐生、天降嘉種之秬秠、休征之“時雨”“時風”、姜嫄履跡的感生則是符瑞思想的典型表達形式。這里天命、德行、王權、兆象等因素莫不齊備,符瑞表達初具形態。

綜合看來,西周時期,符瑞思想雖已間有可考,展示了符瑞思想萌生階段的典型特征,然符瑞文獻數量極其有限,符瑞觀念依然模糊不清。

二、東周符瑞文獻與符瑞思想敘錄

東周時期,符瑞文獻可考者已較多。具體而言,主要集中在“諸子類”“六經類”(1)依據班固《漢書·藝文志》對先秦文獻的分類,先前文獻主要分為“六經類”“諸子類”“詩賦類”“兵書類”“術數類”“方技類”等六大門類。《漢書·藝文志》曰:“(劉歆)總群書而奏其《七略》,故有《輯略》,有《六藝略》,有《諸子略》,有《詩賦略》,有《兵書略》,有《術數略》,有《方技略》。今刪其要,以備篇輯。”參見班固《漢書》,中華書局1962年版,第1701頁。文獻之中,其中又以“諸子類”文獻為多。在諸子文獻中,儒家典籍《孔子家語》《荀子》《孔叢子》,墨家典籍《墨子》《隨巢子》《田俅子》,道家典籍《文子》《鹖冠子》,雜家典籍《呂氏春秋》都有一些關于符瑞思想的論述。此外,“六經類”文獻中的《禮記》《國語》《戰國策》,詩賦文獻中《楚辭》中也有少量的符瑞內容,茲考察審理,分述如下。

《孔子家語》《荀子》《孔叢子》。東周時期,儒家學派關于符瑞思想的論述主要見于《孔子家語》《荀子》《孔叢子》等幾部文獻。其形式多表現為:引述孔子及其弟子的言論,從而直陳以孔子為代表的儒家學派的德政思想。加之符瑞思想被創設的根本目的即是用天命觀念為統治者的“德政”思想張目,因此,在先秦儒家學派論及的符瑞思想中,常常涉及符瑞與德政、天命之間的關系,符瑞物象之判定等諸多層面的問題。不過,先秦舊籍真偽參半,辨偽問題也必須正視。其中,最重要的問題是,長期以來《孔叢子》《孔子家語》二書被視為偽書。近年來,新近出土文獻及學者研究雖證明二書非偽書(2)可參見黃懷信《〈孔叢子〉的時代與作者》,載《西北大學學報》(哲學社會科學版)1987年第1期;傅亞庶《〈孔叢子〉偽書辨》,載《東北師大學報》1994年第5期;傅亞庶,張明《再論〈孔叢子〉的成書與真偽》,載《蘭州學刊》2013年第1期;李學勤《竹簡〈家語〉與漢魏孔氏家學》,載《孔子研究》1987年第4期。,但是二書的成書是一個長期累積編撰的過程,后人附會增衍在所難免。因此,有些材料是否可信,尚需存疑。

《孔叢子》載:

叔孫氏之車子曰商,樵于野而獲獸焉,眾莫之識,以為不祥,棄之五父之衢。冉有告夫子曰:麕身而肉角,豈天之妖乎?夫子曰:“今何在?吾將觀焉。”遂往,謂其御高柴曰:“若求之言,其必麟乎。”到視之,果信。言偃問曰:“飛者宗鳳,走者宗麟,為其難致也。敢問今見,其誰應之?”子曰:“天子布德,將致太平,則麟鳳龜龍先為之祥;今宗周將滅,天下無主,孰為來哉?”遂泣曰:“予之于人,猶麟之于獸也。麟出而死,吾道窮矣。”乃歌曰:“唐虞世兮麟鳳游,今非其時吾何求?麟兮麟兮我心憂。”[7]97

邯鄲之民,以正月之旦獻雀于趙王,而綴之以五絲,趙王大悅。申叔以告子順,子順曰:“王何以為也?”對曰:“正旦放之,示有生也。”子順曰“此委巷之鄙事爾,非先王之法也,且又不令。”申叔曰:“敢問何謂不令?”答曰:“夫雀者,取其名焉,則宜受之于上,不宜取之于下。下人非所得制爵也,而王悅此,殆非吉祥矣。昔虢公祈神,神賜之土田,是失國而更受田之祥也。今以一國之王,受民之雀,將何悅哉?”[7]373-374

魏王問子順曰:“寡人聞昔者上天神異后稷,而為之下嘉谷,周以遂興。往者中山之地無故有谷,非人所為,云天雨之,反亡國,何故也?”答曰:“天雖至神,自古及今,未聞下谷與人也。《詩》美后稷,能大教民種嘉谷,以利天下,故《詩》曰‘誕降嘉種’,猶《書》所謂‘稷降播種,農殖嘉谷’,皆說種之,其義一也。若中山之榖,妖怪之事,非所謂天祥也。”[7]375

《孔叢子》所載的三則符瑞文獻,基本圍繞符瑞判定而言。第一則材料是耳熟能詳的孔子時“獲麟”說。孔子時,商獲獸而眾人不識,孔子親往辨認,認為是符瑞麒麟。孔子時獲麟之說,后世載籍屢有重述,當為信史。從孔子言論可以見出,麒麟與鳳、龜、龍等,同為符瑞之物,是“天子布德,將致太平”的吉祥征兆,但孔子時麒麟所出非時,故此憂心感嘆,不知能否作為符瑞之兆。后兩則分別記錄了子順與申叔、子順與魏王的一段對話。子順認為,符瑞作為吉祥征兆,當來自天神獎掖,降之于天。因此,神賜之土田、(天)誕降嘉種為符瑞,而趙王受民之雀、魏王所論中山之榖非符瑞。若此材料可信,則表明,在子順之時,已有更清晰的符瑞思想觀念,并能依據這一觀念對相關現象做出準確的判定。

《荀子》載:

魯哀公問舜冠于孔子,孔子不對。三問不對。哀公曰:“寡人問舜冠于子,何以不言也?”孔子曰:“古之王者,有務而拘領者矣,其政好生而惡殺焉。是以鳳在列樹,麟在郊野,烏鵲之巢可俯而窺也。君不此問,而問舜冠,所以不對也。”[8]

《孔子家語》載:

楚王渡江,江中有物,大如斗,圓而赤,直觸王舟。舟人取之。王大怪之,遍問群臣,莫之能識。王使使聘于魯,問于孔子。子曰:“此所謂萍實者也,可剖而食也,吉祥也,唯霸者為能獲焉。”使者反。王遂食之,大美。久之,使來,以告魯大夫,大夫因子游問曰:“夫子何以知其然乎?”曰:“吾昔之鄭,過乎陳之野,聞童謠曰:‘楚王渡江得萍實,大如斗,赤如日,剖而食之甜如蜜。’此是楚王之應也。吾是以知之。”[9]77-78

孔子曰:“舜之為君也,其政好生而惡殺,其任授賢而替不肖,德若天地而靜虛,化若四時而變物。是以四海承風,暢于異類,鳳翔麟至,鳥獸馴德。”[9]104

丘聞之刳胎殺夭,則麒麟不至其郊;竭澤而漁,則蛟龍不處其淵;覆巢破卵,則凰凰不翔其邑。何則?君子違傷其類者也。[9]259-260

天不愛其道,地不愛其寶,人不愛其情。是以天降甘露,地出醴泉,山出器車,河出馬圖,鳳凰麒麟,皆在郊棷,龜龍在宮沼。其余鳥獸及卵胎,皆可俯而窺也。則是無故。先王能循禮以達義,體信以達順,此順之實也。[9]361

自《荀子》至《孔子家語》所錄的五則符瑞文獻,除楚王渡江得符瑞萍實,屬于符瑞辨認及判定外,其他四則皆為孔子借符瑞顯見為其仁政學說造勢,有明顯“自神其教”的政治意圖。如:若其政好生惡殺則有鳳凰、麒麟、烏雀巢之瑞;若其政任賢賤不肖,則鳳凰翔、麒麟至;若其政無傷其類,則麒麟至郊、蛟龍處淵、鳳凰翔;若先王得順之實,則甘露、醴泉、器車、馬圖、鳳凰、麒麟、龜、龍眾瑞咸出。同時,在這些符瑞文獻中,帝王有德而天降之以瑞,不僅天命、德行、王者、征兆四個構成符瑞文化的基本要素備至,而且盛德感天降瑞的符瑞機理也昭然若揭。由此可見,東周時期,符瑞思想已基本成形。

《墨子》《隨巢子》《田俅子》。東周時期,墨家學派的創始人墨子及其門人隨巢子、田俅子,曾多次論及符瑞。《墨子》載:

赤烏銜圭,降周之岐社,曰:“天命周文王伐殷有國。”泰顛來賓,河出綠圖,地出乘黃……天賜武王黃鳥之旗。[10]151-152

《隨巢子》載:

三苗大亂,天命殛之,夏后受之。無方之澤出神馬,四方歸之。姬氏之出,河出綠圖。殷滅,周人受之,河出圓圖也。[10]755

尤為甚者,《田俅子》侈談符瑞:

黃帝時有草生于帝庭階。若佞臣入朝,則草指之。名曰“屈軼”。是以佞人不敢進也;少昊氏都于曲阜,鞬鞮毛人獻其羽裘;少昊之時,赤燕一雙,而飛集少昊氏之戶,遺其丹書;堯為天子,蓂莢生于庭,為帝成歷也;昔帝堯之為天下平也,(萐莆)出庖廚,為帝去惡;堯時有獬廌,緝其毛為帝帳;渠搜之人服夏禹德,獻其珍裘,毛出五彩,光曜五色;商湯為天子,都于亳,有神手牽白狼,口銜金鉤,而入庭;殷湯為天子,白狐九尾;周武王時,倉庭國獻文章騶。[10]758-759

墨子及其后學弟子論及的符瑞,符瑞物象已經種類眾多,如果上述材料均為可信的話,涉及的符瑞物象已有赤烏、赤燕、乘黃、神馬、獬廌、白狼、九尾白狐、文章騶、屈軼草、蓂莢、萐莆、綠圖、圓圖、黃鳥之旗、羽裘、珍裘等諸種。相較于西周時期,這些文獻已明言天命某某帝王承接天命,則某某符瑞出現,符瑞表達清晰明確,符瑞判定顯而易見。

然而,墨家學派主張實學,《墨子》《隨巢子》追述古史,偶及符瑞,尚可理解,田俅子侈談符瑞,便與墨家總體旨歸相背離,加上《田俅子》原文亡佚,此文或為偽托。正如孫詒讓所言:“田俅盛陳符瑞,非墨氏征實之學,與其自對楚王以文害用之論,亦復乖啎,或出依托。”[10]751

《文子》《鹖冠子》《管子》。《文子》《鹖冠子》是東周時期道家學派的重要著作,《管子》一書亦被列入道家類。《文子》又名《通玄真經》。唐玄宗時,封文子為“通玄真人”,尊其書為《通玄真經》,故名。《文子》一書歷來被視為偽書,1973年河北省定縣八角廊村40號漢墓出土大批竹簡,其中有《文子》一書,《文子》方得正名。《文子》一書每章皆冠以“老子曰”,其主旨是釋說“老子之道”;《鹖冠子》一書本于黃老而雜以刑名,是東周時期黃老之學的重要著作,在學術思想層面與《文子》一脈相承。《管子》一書匯編各家言論,思想較為龐雜,是稷下道家推尊管仲之作的集結。在《文子》《鹖冠子》《管子》三書中,有數處論及符瑞思想,茲擇其要者臚列如次。《文子》載:

老子曰:故精誠內形,氣動于天,景星見,黃龍下,鳳皇至,醴泉出,嘉谷生,河不滿溢,海不波涌。[11]36

老子曰:昔黃帝之治天下,調日月之行,治陰陽之氣,節四時之度,正律歷之數,別男女,明上下,使強不掩弱,眾不暴寡,民保命而不夭,歲時熟而不兇,百官正而無私,上下調而無尤,法令明而不闇,輔佐公而不阿,田者讓畔,道不拾遺,市不預賈,故于此時,日月星辰不失其行,風雨時節,五谷豐昌,鳳皇翔于庭,麒麟游于郊。[11]41-42

老子曰:積道德者,天與之,地助之,鬼神輔之,鳳皇藉其庭,麒麟游其郊,蛟龍宿其沼。故以道蒞天下,天下之德也,無道治天下,天下之賊也。[11]153-154

《鹖冠子》載:

鳳凰者,鶉火之禽,陽之精也。騏麟者,玄枵之獸,陰之精也。萬民者,德之精也。德能致之,其精畢至。龐子曰:“致之柰何?”鹖冠子曰:“天地陰陽,取稽于身,故布五正以司五明。十變九道,稽從身始。五音六律,稽從身出,五五二十五,以理天下。六六三十六,以為歲式。氣由神生,道由神成。唯圣人能正其音、調其聲,故其德上反太清,下及泰寧,中及萬靈。膏露降,白丹發,醴泉出。朱草生,眾祥具,故萬口云。帝制神化,景星光潤。[12]

《管子》載:

桓公曰:“余乘車之會三,兵車之會六,九合諸侯,一匡天下……昔三代之受命者,其異于此乎?”管子對曰:“夫鳳凰鸞鳥不降,而鷹隼鴟梟豐;庶神不格,守龜不兆,握粟而筮者屢中;時雨甘露不降,飄風暴雨數臻;五谷不蕃,六畜不育,而蓬蒿藜并興。夫鳳凰之文,前德義,后日昌。昔人之受命者,龍龜假,河出圖,雒出書,地出乘黃。今三祥未見有者,雖曰受命,無乃失諸乎?”桓公懼。[13]425-426

桓公既霸,會諸侯于葵丘,而欲封禪……管仲睹桓公不可窮以辭,因設之以事曰:“古之封禪,鄗上之黍,北里之禾,所以為盛。江淮之間,一茅三脊,所以為藉也。東海致比目之魚,西海致比翼之鳥。然后物有不召而自至者十有五焉。今鳳凰麒麟不來,嘉谷不生,而蓬蒿藜莠茂,鴟梟數至,而欲封禪,毋乃不可乎!”于是桓公乃止。[13]953-954

由《文子》《鹖冠子》所述符瑞文獻可見,圍繞著道家學派極力倡導的“道”之觀念,《文子》《鹖冠子》以引述符瑞的方式,竭力證明得“道”之宜,則天降符瑞以應之這一思想理念。這種述語方式,與儒家學派、墨家學派引征符瑞,用以證明其思想主張的合理性、權威性并無二致。從符瑞物象層面來看,《文子》《鹖冠子》中引征的符瑞物象主要有景星、膏露、黃龍、鳳凰、麒麟、嘉谷、朱草、醴泉、河不滿溢、海不波涌、白丹諸種。這些符瑞物象是春秋戰國時期較為常見的符瑞物象品類,與諸家學派論及的符瑞物象也無過多不同。《文子》《鹖冠子》有關符瑞思想的論述,所不同者,是提出了符瑞產生的氣感說。如《文子》一書認為,“精誠內形,氣動于天”“調日月之行,治陰陽之氣”,陰陽之氣和合便能致符瑞顯見;《鹖冠子》也認為,“氣由神生,道由神成”,符瑞是神、氣、道合一的產物。氣感說的符瑞生成觀,是春秋戰國時期符瑞思想中的新觀念。

而《管子》一書論及的符瑞思想與《文子》《鹖冠子》又有不同。《管子》對符瑞思想的論述,具體見上列《小匡》《封禪》兩個篇目(3)這兩篇爭議頗多,有不少學者認為是后世偽作。參見鞏曰國《〈管子·封禪〉考索》,載《管子學刊》2005年第4期。,它極力凸顯符瑞與受命、符瑞與封禪的重要聯系,強調受命之符瑞,尤其是強調符瑞對封禪禮的重要作用與意義,認為符瑞現是封禪典禮得以舉行的基本前提條件,第一次將符瑞與封禪禮結合起來,在符瑞思想史上具有開拓意義。

《呂氏春秋》。《呂氏春秋》一書是東周時期雜家典籍。《呂氏春秋》以道家理論為基礎,以儒家學說為主干,雜陳墨家、名家、法家、陰陽家等諸家思想,融百家學說為一體。《呂氏春秋》一些關于符瑞思想的論述,主要見于《應同篇》。《應同篇》中有關五德終始說的部分論述,學術界普遍認為乃是鄒子遺文(4)參見顧頡剛《五德終始說下的政治與歷史》,載《清華學報》1930年第1期;陳槃《古讖緯研討及其書錄解題》,上海古籍出版社2010年版,第123頁;馮友蘭《中國哲學史新編》,人民出版社1998年版,第629頁;徐復觀《中國人性論史》,生活·讀書·新知三聯書店2001年版,第506頁。。為了更清晰地闡釋這一學說,我們將鄒子遺文羅列如下:

凡帝王者之將興也,天必先見祥乎下民。黃帝之時,天先見大螾大螻,黃帝曰:“土氣勝。”土氣勝,故其色尚黃,其事則土。及禹之時,天先見草木秋冬不殺,禹曰:“木氣勝。”木氣勝,故其色尚青,其事則木。及湯之時,天先見金刃生于水,湯曰:“金氣勝。”金氣勝,故其色尚白,其事則金。及文王之時,天先見火,赤烏銜丹書集于周社,文王曰:“火氣勝。”火氣勝,故其色尚赤,其事則火。代火者必將水,天且先見水氣勝。水氣勝,故其色尚黑,其事則水。[14]284

在這段文獻中,鄒衍以五行相勝的原理,將歷史朝代的變遷歸結于五德之轉移,并認為,在五德更迭的過程中必然有相應的符瑞顯見,從而將五德、五行、五氣、五色與符瑞聯系起來。可以說,在鄒衍的五德終始說體系中,從某種程度上看,符瑞已成為德運說判斷之標準。鄒衍將符瑞思想納入五德終始說體系中的做法,對后世影響很大,秦漢乃至魏晉六朝德運說的流行,其源頭均在于此。

此外,《應同篇》還提出“同類相召”的致瑞機理。其曰:“類固相召,氣同則合,聲比則應。”[14]285又曰:“夫覆巢毀卵,則鳳凰不至;刳獸食胎,則麒麟不來;乾澤涸漁,則龜龍不往。物之從同,不可為記……成齊類同皆有合,故堯為善而眾善至,桀為非而眾非來。”[14]286-288所謂“類固相召,氣同則合”“成齊類同皆有合”正是同類相召觀念的體現。“同類相召”觀念的提出,具有重要意義,這一觀念上承以文子、鹖冠子為代表的道家學派的符瑞產生“氣感說”,下啟董仲舒“美事召美類”“同類相動”[15]的符瑞思想,是東周時期符瑞思想漸趨成形的一個重要表現。

《禮記》《戰國策》《國語》。東周時期,“六經類”文獻,論及符瑞者,尚有上述三種文獻。如《禮記·禮器》篇載:

昔先王尚有德,尊有道,任有能,舉賢而置之,聚眾而誓之,是故因天事天,因地事地。因名山,升中于天,因吉土,以饗帝于郊。升中于天,而鳳凰降,龜龍假。饗帝于郊。而風雨節,寒暑時。是故圣人南面而立,而天下大治。[4]1440

《戰國策·趙策》載:

臣聞古之賢君,德行非施于海內也,教順喜愛非布于萬民也,祭祀時享非當于鬼神也。甘露降,風雨時至,農夫登,年谷豐盈,眾人喜之,而賢主惡之。[16]

《禮器》篇與《趙策》所載的符瑞文獻與東周時期的其他符瑞表達并無不同:王者(君、帝王)擁有圣德而眾瑞并出,此時期常常提及的符瑞物象也是鳳凰、龜、龍、甘露等物象,并無新意。上述“六經類”文獻對符瑞思想的重要理論闡述主要體現在《禮記·中庸》與《國語·周語》兩篇之中,《中庸》篇曰:

國家將興,必有禎祥;國家將亡,必有妖孽。見乎蓍龜,動乎四體。禍福將至,善必先知之,不善必先知之,故至誠如神。[4]1251

又《國語·周語》曰:

國之將興,其君齊明衷正,精潔惠和,其德足以昭其馨香,其惠足以同其民人。神饗而民聽,民神無怨,故明神降之,觀其政德,而均布福焉。國之將亡,其君貪冒辟邪,淫佚荒怠,粗穢暴虐,其政腥臊,馨香不登,其刑矯誣,百姓攜貳。明神不蠲,而民有遠志,民神怨痛,無所依懷,故神亦往焉,觀其苛慝,而降之禍。[17]

《禮記·中庸》與《國語·周語》的這兩段話表明,國家將要興盛發達,則作為禎祥之符瑞必先降臨世間。這種由政治清明、王朝崛起所引發的符瑞必然如期而至,至誠有如神明。顯然,這是對符瑞作為吉祥征兆的必然應驗性本質特征的理性論述。而這種對符瑞本質屬性的認識與描述,在此前的符瑞文獻中是無法見到的。展示了東周時期,已經有了較為明晰的符瑞思想與符瑞觀念。

最后,東周時期,詩賦類文獻如《楚辭》中也提及了符瑞現象。如《楚辭·惜誓》(5)《惜誓》當為戰國晚期唐勒所作。參見趙逵夫《論〈惜誓〉的作者與作時》,載《文獻季刊》2000年第1期。曰:

已矣哉!獨不見夫鸞鳳之高翔兮,乃集大皇之野。循四極而回周兮,見盛德而后下。彼圣人之神德兮,遠濁世而自藏。使麒麟可得羈而系兮,又何以異虖犬羊?[18]

鳳凰、麒麟因盛德而后出現,則鳳凰、麒麟是符瑞無疑。《楚辭》創作過程中攫取符瑞物象,顯然是文學創作過程中的作家“用瑞”現象的典型反映。

三、從西周到東周:符瑞文獻的豐富與符瑞思想的成形

以上對周代的符瑞文獻及符瑞思想做了簡要的敘錄,可以發現,從西周到東周,符瑞文獻的數量漸趨豐富,符瑞思想的內涵也在不斷充實。

其一,表現形態。從文獻數量層面考察,梳理符瑞文獻,不難見出,從西周到東周,符瑞文獻的數量漸趨豐富。西周時期,僅在《詩經》《尚書·周書》中有數處有關符瑞思想的記錄,而這一現象到東周時期已經有了較大的改觀。東周時期,“諸子類”文獻如《孔子家語》《荀子》《孔叢子》《墨子》《隨巢子》《田俅子》《文子》《鹖冠子》《管子》、雜家類文獻如《呂氏春秋》、“六經類”文獻如《禮記》《戰國策》《國語》、詩賦類文獻如《楚辭》,均有一定數量的符瑞思想的記錄。

撇開西周、東周符瑞文獻的縱向對比,從文獻數量層面考察,東周的符瑞文獻,數量仍不過數十則,相較于災異文獻,可謂九牛一毛。陳槃說:“春秋二百四十二年間之符應說,可考者并不多。《春秋經》屢書災異如日食、星隕、六鹢退飛之類,曾無一語涉及當時君國之符應。《左傳》亦然……戰國間,災異之說,多有可考,統《史記·六國年表》《古竹書》計之,殆無慮數十事。”[19]這說明,春秋戰國時期,符瑞思想雖已產生,但其地位及影響自不可與災異同日而語。

從時間層面考察,東周時期符瑞文獻主要集中在戰國與戰國晚期,所見西周及春秋初期的符瑞文獻極少,這說明符瑞思想在西周產生后,至春秋時期,影響有限,直到戰國及戰國晚期,才有相對顯著的影響。

從述語方式上考察,符瑞文獻的符瑞表達方式已經基本形成,即圍繞帝王圣德善政排比、堆砌眾多符瑞物象,以符瑞種類、數量之多,來說明德行盛大、天意昭晰。很少采用單列某一種符瑞物象的話語方式。

其二,物象品類。梳理西周時期的符瑞文獻,除白魚、嘉禾、赤烏三種可確證為符瑞物象外,另列麒麟、騶虞等近20種物象并不能確證為符瑞物象。至東周時期,依據東周符瑞文獻攫取的22則符瑞材料(6)筆者按,尚有不少材料未能述及。其原因有兩點:一是有些材料不能明確認定為符瑞文獻。如《山海經》中提及的鳳凰、鸞鳥、文鰩魚、狡、當康、騶吾、九尾狐,這些動植物的出現,均兆示吉祥發生,但從文獻本身來看,上述物象是吉祥征兆無疑,為符瑞則缺乏依據;二是囿于筆者目力所見,有些符瑞材料未能發現。,綜合審視,可以發現,全可以確證為符瑞物象。這些符瑞物象有以下近40種。

動物類:(獸類)麒麟、神馬、白狼、白狐、文章騶、乘黃、獬廌;(鳥類)鳳凰、赤烏(赤烏銜丹書)、赤燕;(魚蟲類)龍(蛟龍、黃龍)、龜、大螾、大螻。

植物類:嘉谷、萍實、蓂莢、萐莆、朱草、屈軼。

自然現象類:甘露(膏露)、醴泉、河不滿溢、海不波涌、風雨節(風雨時至)、草木秋冬不殺、景星、日月星辰不失其行、金刃生于水、烏鵲巢、鳥獸馴德。

器物類:黃鳥之旗、器車、珍裘(羽裘)、白丹。

文字類:馬圖、綠圖、圓圖。

在這些符瑞物象中,從出現頻率層面考察,其中鳳凰出現11次,麒麟9次,龍(黃龍或蛟龍)6次,龜3次,烏(烏鵲巢、赤烏、赤烏銜丹書)3次,甘露3次,醴泉3次,風雨時3次,嘉谷2次,綠圖2次,景星2次。可見,鳳凰、麒麟、龍、龜、甘露、醴泉、風雨時這些符瑞物象是春秋戰國時期主要攫取的符瑞物象,出現頻率較高。尤其是鳳凰、麒麟,是此時期稱述最多的符瑞物象,出現頻率高達11次、9次。這種符瑞物象的基本情形與兩漢時期大體一致。

其三,理論特征。西周時期,符瑞思想比較模糊,數則符瑞文獻只有朦朧的符瑞觀念,論述不夠清晰,更缺乏對符瑞思想全面的論述。東周時期,符瑞思想論述已經涉及以下基本層面:一是符瑞現象與符瑞物象的判定問題。在《孔叢子》所列文獻中,依據既定的符瑞觀念對相關現象進行判定,以確證是否為符瑞,亦有明確表述;二是符瑞思想的必然應驗性問題。符瑞思想其本質是天降靈征的信仰問題,符瑞思想或預指帝王承天受命、或獎掖帝王施政有德,因此天的權威與兆征的必然應驗性是其根本所在。《禮記·中庸》對此問題已有明確強調;三是提出了符瑞產生的“氣感說”與“同類相召說”,這在《文子》《呂氏春秋》等文獻中均有反映;四是符瑞與五德終始說的關系問題。戰國時期鄒衍已將符瑞納入五德體系,這是符瑞思想發展的新進展;五是符瑞與封禪禮的關系問題。因《管子·封禪篇》真偽難辨,故此問題尚存疑;四是符瑞物象種類與數量不斷拓展,漢代符瑞思想盛行時期的主要符瑞物象如鳳凰、麒麟等,在春秋戰國時期已經比較常見。這些層面,反映了春秋戰國時期的符瑞思想較之其產生伊始,已有較大的發展。不過,春秋戰國時期的符瑞思想,德行因素比較籠統,德行與符瑞之間的對應關系并不明確,不可避免地呈現出早期符瑞思想的粗疏狀態。

綜述之,東周時期,周室衰微,諸侯爭霸,群雄并起,爭戰頻繁,符瑞思想一方面處于昏暗的時局之中,缺乏盛行的歷史環境;另一方面,又處于發展初期,故而影響有限、聲名不彰。司馬遷說:“幽、厲之后,周室微,陪臣執政,史不記時,君不告朔,故疇人子弟分散,或在諸夏,或在夷狄,是以其祥廢而不統……其后戰國并爭,在于強國禽敵,救急解紛而已,豈遑念斯哉![5]1259不過,相較于西周時期,東周時期的符瑞思想有了較大的發展。東周符瑞文獻的物象品類、表現形式及理論形態表明,東周時期的符瑞思想已經基本成形。