水墨行為的隱喻性表達

——以戴光郁的作品為例

陳晨

(西安美術學院)

行為藝術傳入中國以后逐漸發展為一種以水墨為材料、以身體為媒介的水墨行為藝術,被歸納在實驗水墨藝術之中。水墨行為藝術作品之中總是蘊含著創作者對自我和社會的思考和審視,而其內涵的表達通常都是隱晦的、含蓄的。目前專門關于水墨行為藝術內涵探討的學術研究較少,一些水墨行為作品雖然被廣泛傳播,但這種隱喻性的表達不易被大眾所理解,甚至有所爭議。正是如此,水墨行為藝術中的隱喻性表達更值得我們深層剖析,如此我們才能立足于水墨行為藝術作品,展望當代水墨未來的發展。

一、關于水墨行為藝術

水墨行為藝術,通常被認為是實驗水墨藝術的分支之一,是水墨語境下的藝術符號和西方傳入的行為藝術的一次結合后的產物。谷文達將這種新型水墨表達方式定義為水墨行為藝術,即將水墨符號切入到行為藝術中的水墨藝術形態,其主要是通過藝術家的身體行為,同時結合水墨這一物質材質進行創作的藝術形態。[]許多人難以區分水墨行為藝術與水墨裝置藝術,不過,根據藝術家對創作過程或結果的側重,我們還是可以將水墨行為藝術和水墨裝置藝術區分開來。水墨行為側重于過程中藝術家主體的表達,這種以身體作為媒介的“水墨作品”脫離了傳統水墨的媒介形式,其創作的主要目的在于獲得創作過程中的精神體驗,而不是物化的結果。雖然水墨行為藝術重在過程,但這類作品往往最終呈現給觀眾的仍然是行為過程的結果,例如視頻、照片等多媒體表達方式來展現行為。

本文所研究的水墨行為藝術區別于行為藝術,是指藝術家將水墨材料運用于行為藝術之中,注重整個藝術傳達過程中自身肢體的表達,或者是藝術家學習和借鑒行為藝術的特點并運用到水墨藝術創作中,注重表現某種觀念或深刻內涵。

二、戴光郁個人水墨行為中的隱喻

隱喻最早在語言學范圍內使用,隨著隱喻的表達漸漸拓展至其他學科。水墨行為藝術中的隱喻性表達其實就是用“隱晦的語言”闡述藝術作品中深層次的內涵,藝術家常常以象征即具體的、有形的物表現或代表抽象的、無形的事物,利用兩者間的相似性類比暗示出主題和自己的思想。由于隱喻具有暗示性和隱晦性,作品中某一物體隱喻含義使用次數多了以后,也會變成一種象征,這使得水墨行為藝術作品想要表達的意義被妥當地遮蔽起來,隱含在某一事物或行為里。

水墨本身在中國文化的語境下是民族文化的藝術符號,水墨行為藝術的隱喻性不僅體現在水墨行為藝術作品中,還體現在水墨行為藝術創作者的自我意識和社會環境上。戴光郁作為當代前衛藝術家的代表人物,自幼受傳統文化的熏陶,其水墨行為藝術作品領域獨辟蹊徑,以獨特的行為語言對水墨行為藝術的發展作出了具有獨特個人風格的探索。其作品更多引入了行為表演藝術的精神,在動與靜的空間形態中呈現出強烈的表現力。

戴光郁 1999 年《吸納·冥想》(圖1)

(一)作品內容的隱喻

當下的信息社會使得個體在生活中處于不斷走向“碎片化”的生活狀態,人們更加注重個體感受的差異,對于統一性進行排斥。在這種注重微觀的社會文化背景下,藝術家往往選擇具體社會生活的微觀事物以隱喻關于社會、民族等宏大內容。因此,水墨行為藝術作品所表達的內容中常常是有關于社會、文化等方面的,是藝術家對于某些現象的思考和態度,也是藝術家內在精神向外傳達的一種特有的表達手段。

從戴光郁1999年創作的《吸納·冥想》(圖1)的內容上看,藝術家盤坐在紙張上作出“吸納”的行為表演,其身體隱喻著“當代人”的歷史身份,“吸納”的行為隱喻著接受文化的主觀動作。整個行為過程中,“當代人”身體正上方的房頂上懸掛著充滿水墨的吊瓶,吊瓶里裝滿了隱喻著傳統藝術的水和墨汁,水墨正不斷地往身體內部流去。表演中的人和水墨作為作品的內容,在行為的連接中隱喻著傳統文化和個人之間的關系,水墨材料與身體行為往往會同藝術家想要表達的題材和主旨有著不可分割的聯系,二者相結合便會形成一種表達特定內涵的隱喻性語言,隱喻手法的運用也能夠使水墨行為藝術的表演內容深入人心,引起觀眾強烈的共鳴和思考。

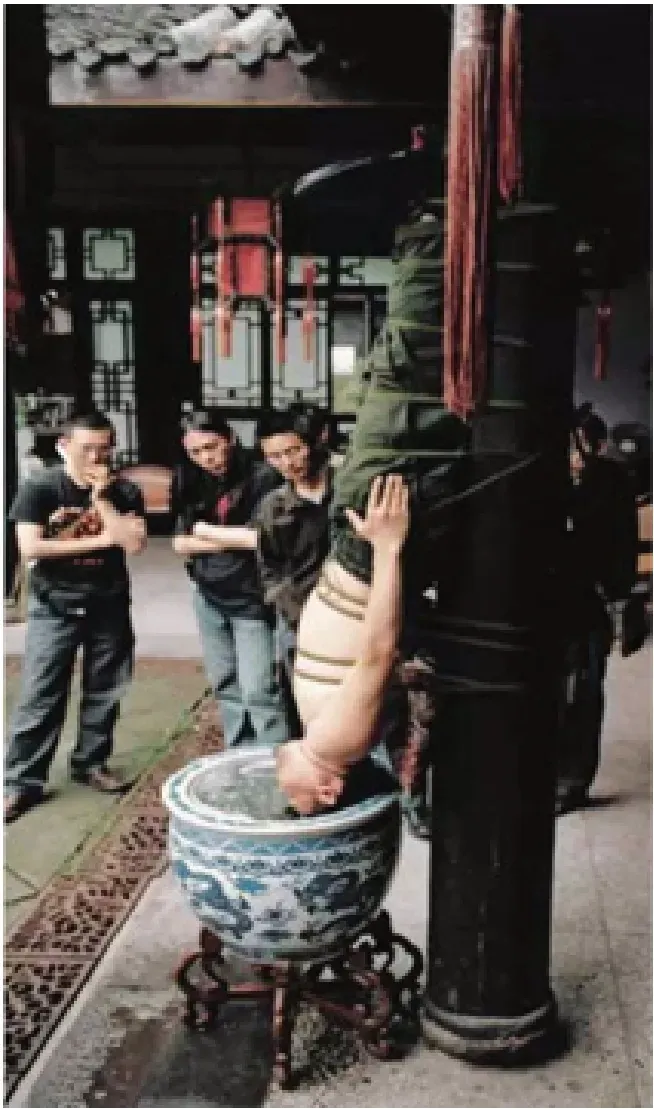

戴光郁 2002 年《植物人2號》(圖2)

(二)表達形式的隱喻

在水墨行為藝術中,藝術家的身體行為是其內容所存在的形式,也是水墨行為藝術作品的表達形式。肢體行為天然具有隱喻性,行為化表達的創作過程往往還具有靜態繪畫作品不具有的不可復制性和現場性,從而讓這種形式的隱喻更加深入人心。人的身體會傳達出一種隱晦的語言,觀者需要在現場進行深度的思考才能得到創作者想暗示的隱意。這種形式暗含著對創作者行為活動的思考,使得以身體為表達形式的水墨作品能夠帶動觀者進行審美體驗和審美再接受,從而達到審美升華。

戴光郁于2002年創作的作品《植物人2號》(圖2)在材料和裝置上、肢體語言上都有著隱喻性,他將自己的身體倒立地綁在中藥藥材、墨汁、青花瓷缸事物旁邊的柱子上,頭伸進陶瓷缸里,通過管子進行呼吸。他的身體一動不動,以“倒立行為”的形式扮演一個植物人的角色,觀者在這樣隱喻性的表演形式之中會感受到藝術家被傳統文化的水墨材料所制約,感受到被禁錮的藝術生命力。像戴光郁的《植物人2號》一樣以身體行為作為隱喻形式的水墨行為藝術作品在一定程度上提高了群眾的接受能力,使得大眾對水墨行為藝術這種新的水墨形態進行關注。這種在場表演的表達形式會引發觀眾對水墨行為藝術內容的審視,觀眾可以以直觀的方式來感受藝術家想要傳達的精神意識和文化內涵。

(三)自我意識的隱喻

戴光郁認為傳統水墨必須經歷“大破大立”,其水墨行為藝術作品風格狂放,具有強烈的反叛意識,通過帶有“情緒化”的水墨行為來表達對于某些社會現象的不滿。因此,他的創作活動更多是對自我思想情感和審美態度的隱喻,通過隱喻的手法表達強烈的批判精神和反思態度。比如《吸納·冥想》中“吸納”的整個行為過程除了隱喻當代藝術家對傳統水墨的吸收與繼承,還隱藏了戴光郁個人對水墨藝術的批評態度:水墨藝術無法離開傳統文化而獨立存活,只能依靠傳統水墨進行“續命”。當代水墨藝術家一直依賴傳統水墨的固有形式和藝術語言,沒有任何自身的創作能力。

傳統文人畫具有強烈精英意識,戴光郁認為這種特點在當下社會易于脫離大眾和社會,因此這種藝術在當下社會是行不通的。戴光郁想要表達的反叛精神不是拒絕傳統文化,而是以敢于反叛的藝術精神對傳統水墨藝術進行改造、突破和再繼承。他認為繼承傳統的同時也需要對傳統進行新的建構,而這些恰恰是其水墨行為藝術作品所傳達的。

三、水墨行為藝術與社會環境的轉變

在當下社會的文化大背景下,人們對藝術產生了新的審美變化,水墨行為藝術與實驗水墨藝術和中國行為藝術的命運密切相關。水墨行為藝術的創作者不單單是戴光郁一人,其他藝術家也善用隱喻手法來表達他們對社會的思考與態度,例如:谷文達、單凡、張羽、楊詰蒼等,相較于傳統水墨而言,藝術創作者們開始注重接受主體的審美體驗。

(一)由精英性轉向大眾性

從水墨行為藝術的隱喻性表達中,我們也能看到社會文化環境的轉變趨勢。社會文化環境呈現出由精英性向大眾性轉變的趨勢。以戴光郁、谷文達為代表的水墨藝術家們不再單純以注重個人情緒的宣泄和投射來進行水墨創作,而是融合了當下社會文化環境中大眾的審美取向對生活進行思考與審視,盡量去減少創作主體和接受主體之間交流的困難和障礙。戴光郁的《吸納冥想》、《植物人2號》就試圖通過“吸納”和“捆綁”的隱喻性行為過程對話現場觀眾,打破藝術家關注自我而較少考慮的觀眾接受能力的局限性。這種具有互動性的隱喻性表達會調動觀眾的審美興趣和積極性,從中我們可以看到戴光郁對現實問題的思考和審視性內容,暗示了社會文化環境從精英到大眾的過渡性轉變。

(二)由傳統性轉向多文化交互性

水墨行為藝術創作中的隱喻性表達還反映了當下社會文化環境由傳統性向多文化交互性的轉變,除了表現中國傳統文化以外,還會融入西方文化觀念。隨著部分水墨行為藝術家們越發地受到主流媒體的關注和報道,水墨行為藝術開始以一種普世性的關懷,對當下社會的藝術生存環境和生存狀態進行關注,不但注重自身的本土性,且十分重視國際背景下自身的文化屬性。例如,谷文達1999年開始創作的《文化婚禮》系列作品和張羽90年代以來的《指印》系列作品中,水墨材質具有中國文化屬性,行為表達具有西方文化屬性,整個水墨行為過程始終保持隱晦狀態。在面對中西兩種文化時,水墨行為藝術能夠跨越中西實現文化的交互,一定程度上歸功于水墨行為藝術的隱喻性特點。

(三)行為碎片化的趨勢

傳統馬克思理論強調世界的整體性和聯系性,然而當下的信息社會不斷使得個體在生活中處于不斷走向“碎片化”的生活狀態,這種社會文化類似于西方后現代主義文化中提出單純屬于局部范圍的社會學視角。在這種生活中,人們更加注重個體感受的差異和對于統一性的排斥,關注對象集中在個體的微觀視角,提取生活中短暫事件。其表現的題材往往是通過具體的、特殊的視角來表現真實的生存體驗,隱喻的事物并不在作品中直接得以體現,卻折射出當代社會文化背景之下人們行為的碎片化。

四、結語

在水墨行為藝術中,隱喻性的表達同藝術家本人的自我意識和當下社會生活有著諸多聯系,并通過具體藝術作品的內容與形式呈現在大眾的視野之中,而隱喻手法的運用使得水墨行為藝術創作和藝術作品具有了更加深刻的思想內涵。這種隱晦的語言讓我們能夠讀到藝術家的自我意識和創新精神訴求,也能讓我們看到中國的社會文化環境在國際文化大融合這一背景下的大眾性、創新性和文化交互性、行為碎片化的轉變趨勢。然而伴隨著中國實力的不斷上升,水墨行為的表達更需要以強有力的民族話語和姿態去建構自身的文化特質,由此才能打開水墨行為藝術創作與研究發展的新空間。