起跑線競爭:我國中小學生首次參與課外補習時間分析 *

——支持“雙減”政策落實的一項實證研究

薛海平 師歡歡

(首都師范大學教育學院,北京 100048)

一、引言

我國首份國家義務教育質量監測報告(《中國義務教育質量監測報告》)顯示,2015—2017年中小學生參加課外補習比例較高,四年級和八年級學生參加課外補習比例分別為43.8%和45.5%(中國新聞網,2018)。學生課外補習參與規模龐大,甚至在課外補習市場開始出現“贏在起跑線”的趨勢。有報道顯示,五六年級的學生很可能有五六年課外補習參與經歷,很多學生從小學一年級開始就是課外補習的“常客”了(鐘森,2012)。課外補習市場規模的膨脹是造成中小學生校外培訓負擔過重的原因之一,課外補習問題已經引起了社會各界和政府部門的高度關注。習近平總書記在2018年全國教育大會上的講話中提到,“對校外培訓機構要依法管起來,讓校外教育培訓回歸育人正常軌道”。2021年5月21日,習近平總書記主持召開中央全面深化改革委員會第十九次會議時強調,要“強化線上線下校外培訓機構規范管理”。2021年6月15日,教育部召開校外教育培訓監管司成立啟動會,組織實施校外教育培訓綜合治理,對深化校外教育培訓改革具有重大意義。2021年7月24日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發了《關于進一步減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔的意見》(簡稱“雙減”),提出“學生過重作業負擔和校外培訓負擔、家庭教育支出和家長相應精力負擔1年內有效減輕、3年內成效顯著,人民群眾教育滿意度明顯提升”(中共中央辦公廳,國務院辦公廳,2021)。在“雙減”政策大力推進和落實的過程中,仍有部分家長感到迷茫和焦慮,依然選擇繼續讓子女參加課外補習,“住家老師”“眾籌私教”等變異形態的課外補習開始出現(教育部辦公廳,2021a)。從課外補習市場的供給側和需求側雙向來看,圍繞“雙減”政策相繼出臺的一系列措施主要是從供給側出發對校外培訓機構進行規范化治理。但是從需求側來看,家長選擇讓子女參加課外補習具有更深層次的原因,只有深入了解家長和學生選擇進入課外補習市場的時間規律和背后原因,才能有效疏解家長對課外補習市場的需求,從而構建家庭、學校、社會協同育人機制,使“雙減”政策有效落實。學生首次參與課外補習可以視為家長選擇進入課外補習市場的決策,但目前極少有研究關注學生首次參與課外補習的時間,也極少有研究探討家庭社會經濟背景對學生首次參與課外補習時間的影響。本文采用生存分析方法,刻畫我國中小學生首次參與課外補習時間及其變動趨勢,從課外補習市場的需求視角來分析家長選擇讓子女參與課外補習的原因以及不同學生群體選擇首次參與課外補習時間的差異,為推進“雙減”政策的有效落實和校外培訓機構治理提供實證研究支持。

二、文獻綜述

國內外關于中小學生參與課外補習時間的研究主要集中于不同年級的參與規模。早在1993年,日本24%的小學生和60%的初中生參加了課外補習。韓國1997年的數據顯示,小學生、初中生和高中生參與課外補習比例分別為82%、66%和59%(Bray,1999)。西班牙升入初中前的小學生參加過課外補習的比例超過了60%(Runte-Geidel & Marzo,2015)。一項2011年的調查發現香港地區九年級學生中有53.8%參加課外補習,高三年級參加課外補習的學生比例更是達到了71.8%(Zhan & Bray,2013)。德國參加過課外補習的小學生和中學生比例分別為6%和18%,其中17歲學生參加過課外補習的比例為47%(Hille,Spiess,& Staneva,2016)。馬來西亞的數據顯示高年級小學生參加課外補習比例高于低年級小學生(Jelani,2012)。國外相關文獻中尚未見到專門討論中小學生首次參與課外補習時間的研究,但已有研究表明小學階段就有大量學生開始選擇參與課外補習,并且隨著年級的升高,參與過課外補習的學生比例呈上升趨勢。從國內中小學生參與課外補習時間來看,武漢市的調查數據表明小學二年級學生參加課外補習比例就達到了77.4%(陳全功,2009)。2014年北京市某示范初中的數據顯示,小學一年級學生參加數學課外補習比例為17.86%,到六年級這一比例達到了72.66%(張羽,劉娟娟,李曼麗,2015)。數據主要來自北京市的示范性初中,無法有效代表我國中小學生首次參與課外補習時間的總體情況。2018年中國家庭追蹤調查數據研究發現,我國基礎教育學生樣本中參加課外補習的學生比例為32.4%,并呈現出了東部最高、中部次之、西部最低的特征(薛海平,左舒藝,2021)。

從中小學生參與課外補習影響因素的相關研究來看,家庭背景因素受到了國內外學者的廣泛關注。國內相關研究中,薛海平等(2009)通過研究中國城鎮學生課外補習情況發現,父母受教育水平和家庭經濟收入對我國城鎮學生選擇參與課外補習具有顯著正影響。重慶九年級學生數據顯示父母學歷水平越高的學生越可能選擇參與課外補習(Zhang,2013)。胡詠梅等(2015)的研究表明來自不同家庭社會經濟地位的學生參與課外補習的機會存在顯著差異,家庭社會經濟地位越高的學生參加課外補習的可能性越大。從國外相關研究來看,通過比較德國和日本學生課外補習參與情況,Steve(2014)研究發現德國學生是否選擇參與課外補習并沒有受到家庭社會經濟地位的顯著影響。但西班牙的調查數據發現父母為白領的學生比父母為藍領的學生選擇參與課外補習的可能性更大(Runte-Geidel &Marzo,2015)。在歐盟(Bray & Kwok,2003)、韓國(Kim,S,Lee,2010)、俄羅斯(Loyalka & Zarkharov,2016)、柬埔寨(Jeffery & Tsuyoshi,2019)也都有研究表明家庭社會經濟地位越高的學生參加課外補習的可能性顯著越大。概言之,國內外許多研究都發現家庭社會經濟地位越高的學生越可能選擇參與課外補習(Bray,2013;李佳麗,2019;薛海平,宋海生,2018;張薇,馬克·貝磊,2017)。因此,家庭社會經濟背景是分析中小學生首次參與課外補習時間的重要影響因素。家庭所在地對學生選擇參與課外補習也具有不可忽視的作用,已有研究發現我國西部地區學生參加課外補習的可能性顯著低于東部和中部地區(薛海平,2015)。我國城市學生參加課外補習的概率遠高于農村學生(陳全功,2011)。國外相關研究發現我國城市學生比農村學生更可能選擇參與課外補習(Liu,Bray,2017)。韓國(Kim & Park,2010) 、肯尼亞(Buchmann,2002)、土耳其(Tansel & Bircan,2006)也都存在類似的研究結論,即與農村地區相比,城市地區學生對課外補習的需求以及課外補習機構的供給能力顯著更高。

生存分析是一種探究生存時間及其影響因素的方法,國內相關研究主要集中于醫學、經濟學和社會學領域,在教育學領域中涉及生存分析方法的研究尚不多見,且主要集中于畢業生就業時間狀況(丁小浩,李瑩,2006)、學生輟學的時間規律(李瑩,王曉鳴,2009)、教育代際流動(呂國光,劉偉民,2012)等方面。從國外采用生存分析方法的研究來看,Theune(2015)采用生存分析方法探究了德國學生工作狀況與獲得學位時間的關系。Burke(2016)使用生存分析方法分析了不同母語的新興雙語學生的學習時間差異,發現西班牙語的新興雙語學生比其他學生需要投入更長的時間來獲得同等英語水平。也有研究使用生存分析方法預測了南非青少年輟學的風險,分析結果表明抽煙和飲酒行為對青少年輟學具有顯著預測作用(Weybright,Caldwell,& Xie,2017)。Marshall(2020)基于希臘和意大利大學生數據,使用生存分析方法探究了高等教育研究中兩個新指標的性別差異。另外還有研究采用生存分析方法探究居民受教育程度對健康的影響(Margolis,2013;Van,O’Donnell,& Van,2011)、教育代際流動問題(Carmen,2013;Finch,Lapsley,& Baker,2009)、家庭背景對學生受教育時間的影響等(Fuller,Singer,&Keiley,1995)。總而言之,國內外采用生存分析方法進行課外補習問題的研究尚未出現。

課外補習參與規模的擴張已經沖擊到了教育生態,加重了學生的學業負擔和家長的經濟負擔,引起了政府部門和社會各界的高度關注,“雙減”政策全面規范了校外培訓機構的辦學行為,釋放了營造良好教育生態的信號。探究學生和家長選擇首次參與課外補習時間及其背后原因對“雙減”政策有效落實具有重要的現實意義。綜上所述,課外補習已經成為全球范圍內普遍存在的社會現象,國內外越來越多的學者開始研究課外補習問題。已有相關研究顯示,小學階段課外補習參與率呈現較高水平,甚至在小學低年級課外補習參與率就已呈現較高水平。家庭背景對中小學生選擇參與課外補習具有不可忽視的影響,中小學生是否參加課外補習與家庭所在地、父母職業等級、父母受教育水平、經濟收入具有較強的關聯性。上述研究結論為課外補習問題研究提供了重要參考,但仍然存在以下不足之處:第一,關于中小學生首次參與課外補習時間的研究極少,已有研究雖然呈現了不同年級學生參與課外補習的情況,但并未指出中小學生首次參與課外補習開始于哪個年級。第二,已有學生參與課外補習的相關研究主要基于橫截面數據進行靜態統計分析,沒有動態展現中小學生首次參與課外補習時間隨學段上升的動態變化規律。第三,關于家庭社會經濟背景對學生參加課外補習的影響研究較多,但探討家庭社會經濟背景對學生首次參與課外補習時間的影響研究基本沒有。第四,采用生存分析方法探討學生首次參與課外補習時間的研究尚未出現。因此,本研究使用生存分析方法探究我國中小學生首次參與課外補習時間及隨學段上升的動態變化規律,希望能深刻揭示家庭社會經濟背景對中小學生首次參與課外補習時間的影響及其動態變化特征,探析學生和家長首次選擇參與課外補習時間及其背后的原因,為“雙減”政策的有效落實提供實證研究支持。

三、變量描述與研究方法

(一)變量描述

本文基于2017中國教育財政家庭調查數據(China Institute for Educational Finance Research-Household Survey,以下簡稱“CIEFR-HS”)對我國課外補習現狀進行描述。CIEFR-HS是國內首個專門針對家庭教育支出的大型入戶調查。調查的主要內容包括該家庭學齡兒童的入學機會、政府補貼情況和家庭教育支出情況三個方面。其中,家庭教育支出又包括校內教育支出和校外教育支出兩部分。本研究使用的是CIEFR-HS 2017年的基線調查數據。CIEFR-HS 2017采取分層、分階段的概率比例規模抽樣的方法進行抽樣,在全國范圍覆蓋除西藏、新疆和港澳臺地區外的29個省363個縣,共涉及40 011戶的127 012個家庭成員。其中農村12 732戶,城鎮27 279戶,0—6歲及16歲以上在校生2.1萬多名,中小學在校生1.3萬多名。本文以CIEFR-HS數據中的基礎教育階段學生作為分析樣本。該樣本在我們所關注的學校、家庭、個人方面的變量缺失率較低,刪除我們關注的自變量存在缺失的個案之后,我們最終得到的樣本規模為10 470人。其中,小學生5 699名,初中生2 654名,高中生2 117名;農村地區的學生3 763名,城市地區的學生6 707名。為便于比較地區差異,本研究根據2019年《中國統計年鑒》把樣本分為東北部、東部、中部和西部4個地區。

對課外補習的研究通常從小學階段開始,很少涉及學前教育階段,因此本文將小學一年級作為初始年級,重點關注中小學生首次參與課外補習時間,將中小學生首次參與課外補習時間界定為從小學一年級開始到首次參與課外補習年級的間隔時間。CIEFR-HS數據中分別調查了學生最早開始參加學科類和興趣類課外補習的時間,問卷選項有“沒參加過”和“小學一年級”“小學二年級”“小學三年級”“小學四年級”“小學五年級”“小學六年級”“初中一年級”“初中二年級”“初中三年級”“高中一年級”“高中二年級”“高中三年級”。若選擇“小學一年級”,則界定學生首次參與學科類或興趣類課外補習時間為0年,“小學二年級”為1年,以此類推,學生最早參加學科類或興趣類課外補習時間若為“高中三年級”,則首次參與學科類或興趣類課外補習時間為11年。若某學生在回答最早開始參加學科類或興趣類課外補習時間時選擇“沒參加過”,其首次參與學科類或興趣類課外補習時間根據其現在就讀的年級計算得出。若某學生既選擇了學科類課外補習最早年級,又選擇了興趣類課外補習最早年級,本研究就選取兩者中最早的那個年級并以此計算該學生首次參與課外補習時間。若某學生只選擇了學科類或興趣類課外補習最早年級,另一類課外補習選擇“沒參加過”,本研究就以選擇了這類課外補習最早年級作為依據計算該學生首次參與課外補習的時間。若某學生在回答學科類或興趣類課外補習最早參與年級時都選擇“沒參加過”,其首次參與課外補習時間根據其現在就讀年級計算得出。

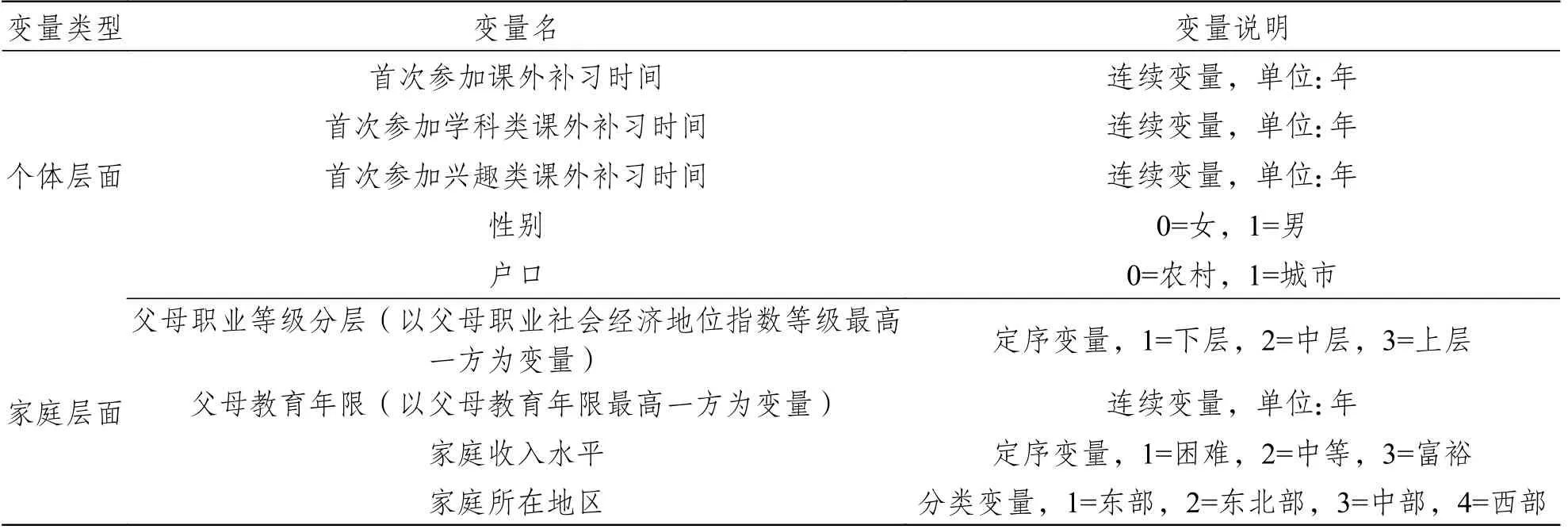

考慮到已有文獻研究和本研究數據變量的可得性,在家庭層面,本研究主要關注父母職業、父母教育年限、家庭經濟水平、家庭所在地區對學生首次參與課外補習時間、首次參與學科類課外補習時間、首次參與興趣類課外補習時間的影響。在考察父母職業變量時,本文借鑒李春玲的職業分層研究,把學生父母職業按照社會經濟地位指數分為下、中、上三層,并選取父母一方中最高職業分層作為學生家庭社會資本測量指標。父母教育年限選取父母一方中最高教育年限作為測量指標。家庭經濟水平劃分為困難、一般和富裕三個等級。根據2019年《中國統計年鑒》將家庭所在地區分為東北部、東部、中部和西部。在個體層面,本研究主要關注學生戶口、性別對學生首次參與課外補習時間、首次參與學科類課外補習時間、首次參與興趣類課外補習時間的影響。學生戶口分為城市戶口和農村戶口兩類。本文中涉及的學生個體層面、家庭層面的各類因變量和自變量詳細說明見表1。

表1 數據變量說明

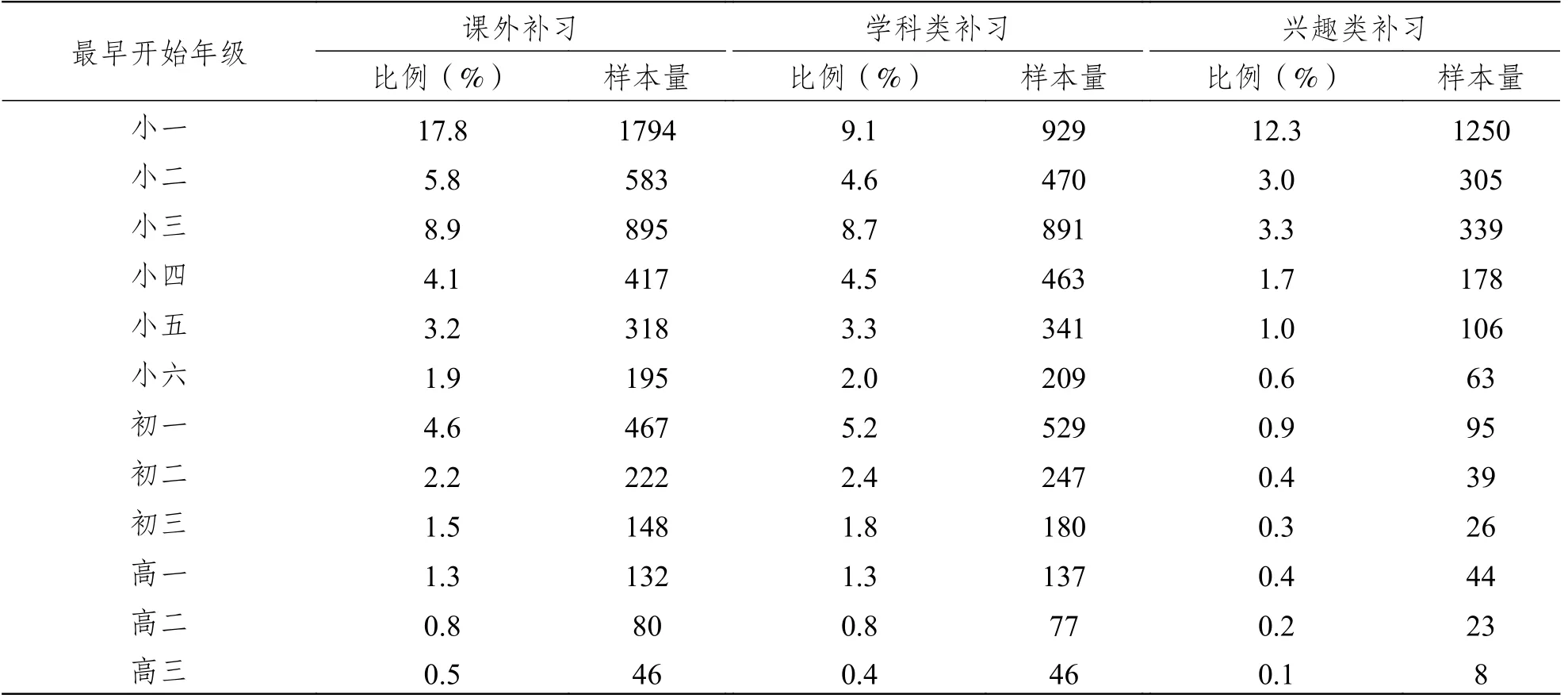

表2呈現了我國中小學生參加課外補習最早開始年級樣本的分布比例,具有如下特點:(1)總體而言,學生首次參與各類課外補習在小學階段的比例高于初中,而學生首次參與各類課外補習在初中的比例又高于高中。(2)在各學段內,學生首次參與各類課外補習在低年級的比例高于高年級。在各類課外補習的最早開始年級中,小學一年級均為最高,課外補習比例達到17.8%,其中學科類補習比例為9.1%,興趣類補習比例為12.3%;高三年級最低,課外補習比例只有0.5%,其中學科類補習比例為0.4%,興趣類補習比例僅為0.1%。略有不同的是,學生參加各類課外補習始于小學三年級的比例均明顯高于小學二年級。(3)除小學一年級外,其他各年級學生首次參與學科類課外補習比例明顯高于興趣類課外補習比例。小學一年級學生首次參與興趣類課外補習比例明顯高于學科類課外補習。

表2 學生參加課外補習最早開始年級樣本分布

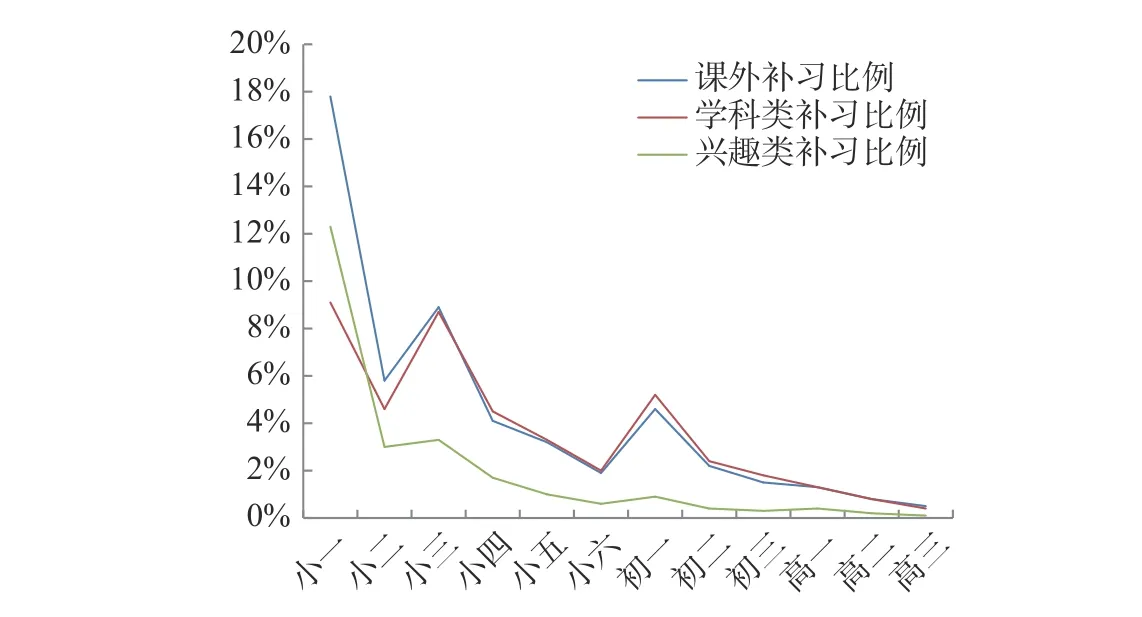

圖1呈現了我國中小學生參加課外補習最早開始年級的樣本分布趨勢。除小學三年級和初中一年級外,學生首次參與課外補習比例隨著年級上升而下降。從小學二年級開始,各年級學生首次參與學科類課外補習比例均明顯高于興趣類課外補習。“雙減”政策限制了義務教育階段的學科類課外補習市場規模,這對于營造良好教育生態具有十分重要的意義。

圖1 學生參加課外補習最早開始年級分布

(二)研究方法

本文關注的是我國中小學生首次參與課外補習這一事件的發生時機,屬于典型的事件發生時間數據(time-to-event data),為此需要采用生存分析方法進行數據統計分析(Allison,1984)。

標準生存分析方法假定,只要觀測時間足夠長,所有個體都會最終經歷所關注的事件。例如在醫學研究領域中,每名患者最終都會“死亡”。如果采用標準生存模型對學生首次參與課外補習時間進行分析,未參加課外補習的學生都會簡單地被處理為“刪失”,即每名學生最終都會選擇參與課外補習。就本文關注的課外補習而言,這一關于歸并機制的內在基本假定是存在問題的,無論從理論上還是在現實中都必定會有相當一部分學生不能或不會去參加課外補習。換言之,這部分學生對課外補習是“免疫”的,屬于生存分析方法文獻中的“長期存活者(long-term survival)”(Maller & Xian,1996),將他們視為刪失樣本會導致有偏的參數估計和無效的統計檢驗(巫錫煒,2010)。本文在統計分析中會采用更恰當的方式處理這個問題。

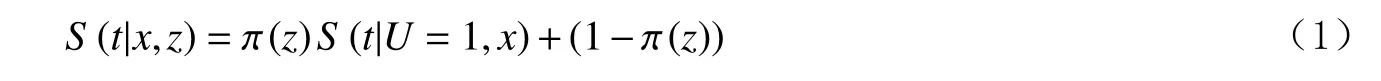

通過上述分析可知,調查時未參與課外補習的學生群體可以分為兩類:一類是將來可能會選擇參與課外補習,這類學生可處理為“右刪失”;另一類永遠不會選擇參與課外補習,即未參與課外補習的“長期存活者”,他們的存在會導致生存分析方法內在假定無法得以滿足,從而影響統計分析結果的準確性和統計推斷的有效性。因此,本文將采用分割總體的生存分析模型來處理這一問題。分割總體生存模型的表達式為:

其中,U表示學生是否可能會參與課外補習的二分變量,如果學生可能參與課外補習則U=1,如果學生一定不會參與課外補習則U=0 。同時,t表示學生從小學一年級到首次參與課外補習所在年級的生存時間。S(t|x,z) 是指總體學生首次參與課外補習時機T的生存函數,S(t|U=1,x)是指可能會參與課外補習學生的生存函數,π(z)是 在給定解釋變量向量z的條件下學生參與課外補習的概率。

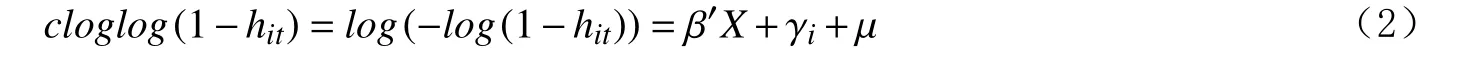

公式(1)中的S(t|U=1,x)需要根據存活時間的測度是連續還是離散的來確定,統計分析可區分為兩類:連續時間和離散時間模型(Allison,1984)。若事件發生時間是經由精確測度得到的,則屬于連續時間,不過實際研究中常和本文一樣,時間的測度都是粗略的、離散的。對此,Cox回歸是最為常用的生存分析方法,但其內在地包含風險成比例假定,結合前述提到的歸并機制問題,考慮到時間測度的離散屬性,本文最終選用Cloglog模型作為生存函數的基本形式,采用基于Cloglog連接函數的離散時間生存分析方法。Hess和Person研究發現離散時間的Cloglog模型可以避免連續時間Cox模型的幾個缺點:一是許多結點連續時間(tied duration time)導致模型分析的系數和標準差的有偏估計;二是難以合理有效地控制那些無法進行觀測的異質性所導致的有偏估計;三是Cox模型的比例風險假定不合理(Hess & Person,2010)。Cloglog模型的基本表達式為:

其中,hit表示離散時間風險率,γi為基準危險率,X為本研究解釋變量的集合,包括性別、城鄉、父母最高職業等級、父母受教育年限、家庭經濟水平、家庭地理位置,β′表示各個解釋變量的系數,μ為誤差項。本研究檢驗了比例風險性假設,發現部分自變量不符合該假定,因此在分析模型中加入了時依協變量。注意,公式(2)是公式(1)中的一部分,用來對S(t|U=1,x)進行建模。

本研究根據已有相關研究文獻發現,家庭所在地與家庭社會經濟背景對學生選擇參與課外補習具有重要的影響。從家庭所在地來看,城市地區經濟發展水平比農村地區更高,城市地區的課外補習機構供給能力也顯著高于農村地區,因此我們認為城市學生比農村學生參與課外補習的機會更多,城市學生比農村學生更可能較早地參與課外補習。從家庭社會經濟背景來看,課外補習作為一種付費性質的課后輔導活動,需要支付相應的課外補習費用才能獲得。家庭社會經濟水平越高的家庭對子女教育投入能力越強,對子女的教育關注更高,因此家庭社會經濟水平較高的學生比家庭社會經濟水平較低的學生更可能較早地參與課外補習。基于上述分析,本研究提出如下研究假設:

1. 城鄉學生首次參與課外補習時間存在顯著差異,城市學生首次參與時間顯著早于農村學生。

2. 不同家庭社會經濟背景學生首次參與課外補習時間存在顯著差異,家庭社會經濟背景較高學生首次參與課外補習時間顯著早于家庭社會經濟背景較低學生。

四、我國中小學生首次參與課外補習時間的壽命表分析

(一)學生首次參與課外補習時間壽命表分析

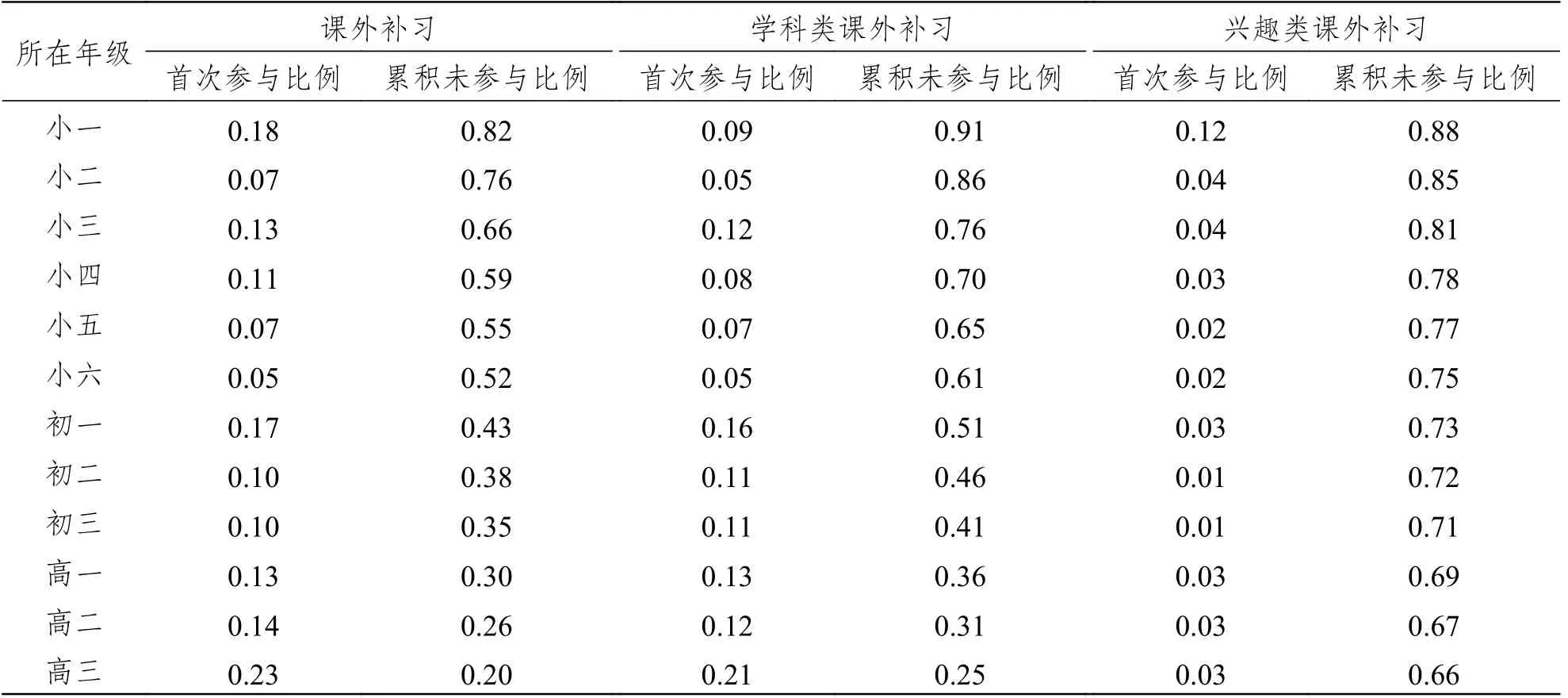

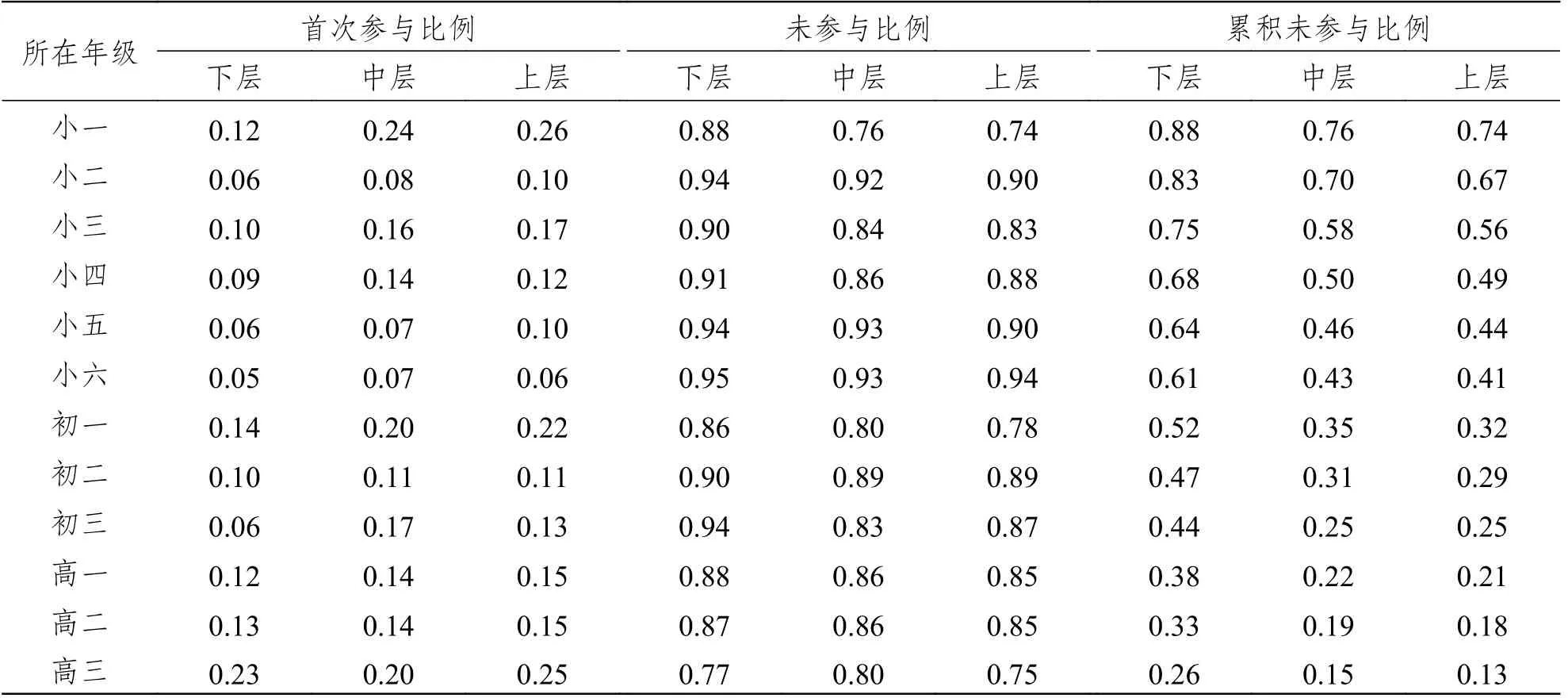

本研究采用生存分析中的壽命表法對我國中小學生首次參與課外補習時間進行分析,表3呈現了小學一年級至高中三年級學生首次參與課外補習比例、累積未參與課外補習比例、首次參與學科類課外補習比例、累積未參與學科類課外補習比例、首次參與興趣類課外補習比例、累積未參與興趣類課外補習比例。通過分析表3,發現學生首次參與課外補習有如下特點:(1)在小學階段和初中階段,較低年級首次參與課外補習比例高于較高年級;而在高中階段則相反,較低年級首次參與課外補習比例低于較高年級。(2)到小學六年級,只有52%的學生沒有參加過課外補習;到初三年級,僅有35%的學生沒有參加過課外補習;到高三年級,只剩下20%的學生沒有參加過課外補習。

表3 學生首次參與課外補習時間壽命表分析

學生參與學科類課外補習有如下特點:(1)中學階段學生首次參與學科類課外補習比例高于小學階段。(2)小學各年級中,中間三年級學生首次參與學科類課外補習比例最高(12%),六年級學生首次參與學科類課外補習比例最低(5%)。(3)初中各年級中,初一學生首次參與學科類課外補習比例最高(16%)。(4)高中各年級中,高三學生首次參與學科類課外補習比例最高(21%)。(5)到小學六年級,有61%的學生沒有參加過學科類課外補習;到初三年級,有41%的學生沒有參加過學科類課外補習;到高三年級,僅有25%的學生沒有參加過學科類課外補習。

學生參與興趣類課外補習有如下特點:(1)總體而言,小學階段學生參與興趣類課外補習比例高于中學階段。(2)小學和初中各年級中,初始年級學生參與興趣類課外補習比例最高,畢業年級學生參與興趣類課外補習比例最低。(3)到小學六年級,有75%的學生沒有參加過興趣類課外補習;到初三年級,有71%的學生沒有參加過興趣類課外補習;到高三年級,還有66%的學生沒有參加過興趣類課外補習。(4)除小學一年級外,各年級學生首次參與學科類課外補習比例均明顯高于興趣類課外補習。從壽命表可以看到初三年級學生累積未參與學科類課外補習的比例僅為41%,而累積未參與興趣類課外補習的初三學生比例為71%,這表明大部分學生在義務教育階段已經參與過學科類課外補習,中小學生大規模參與學科類課外補習必然加重家庭經濟負擔。

圖2是學生首次參與課外補習、首次參與學科類課外補習、首次參與興趣類課外補習生存曲線,直觀反映出隨著學段上升,學生累積未參與課外補習比例逐漸變小的變化趨勢。同時,在小學階段就開始有大量的學生首次參與課外補習,初中開始階段也有較高比例的學生首次參與課外補習,高中階段首次參與課外補習學生的比例并不是太高,但可以看出高中階段的學生大多數都參加過課外補習。

圖2 學生首次參與課外補習、學科類課外補習和興趣類課外補習生存曲線

學生首次參與學科類課外補習生存曲線直觀反映出隨著學段上升,累積未參與學科類課外補習比例逐漸變小的變化趨勢。一個重要特點是不同年級間學生首次參與學科類課外補習比例的波動幅度有較大差異,小學低年級階段和初中開始階段首次參與課外補習學生比例較高。

學生首次參與興趣類課外補習生存曲線,直觀反映出隨著學段上升,學生累積未參與興趣類課外補習比例逐漸變小的變化趨勢。一個重要特點是小學一年級到二年級學生參加興趣類課外補習比例大幅下降,而后各年級學生參加興趣類課外補習比例波動幅度變緩。

(二)不同家庭背景學生首次參與課外補習時間壽命表對比分析

1. 城市和農村地區學生首次參與課外補習時間對比分析

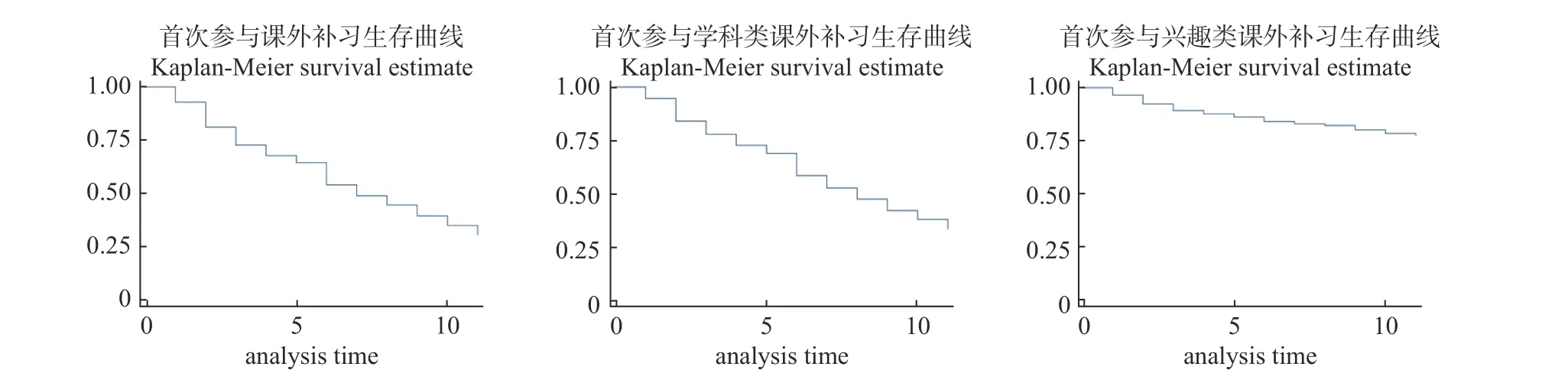

采用壽命表方法對我國農村和城市學生首次參與課外補習時間進行比較分析(見表4),結果發現:(1)農村學生在各年級首次參與課外補習比例均明顯低于城市學生,表明農村學生首次參與課外補習時間晚于城市學生。(2)從各時點累積生存比例來看,農村與城市學生課外補習參與比例差異隨學段的上升而逐漸縮小。到小學六年級農村學生參與課外補習累積比例為29%,比城市學生比例(56%)低27個百分點;到初三年級,兩者的比例相差25個百分點,縮小了2個百分點;到高三年級,兩者的比例相差19個百分點,縮小了5個百分點,農村和城市學生首次參與課外補習比例差異進一步縮小。

表4 城市和農村地區學生首次參與課外補習時間壽命表對比

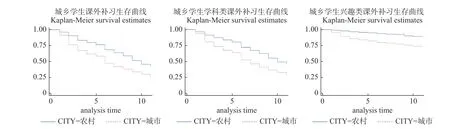

利用Kaplan–Meier分析方法對農村和城市學生首次參與課外補習時間生存函數進行差異檢驗(表5),結果顯示農村和城市學生首次參與課外補習時間、首次參與學科類課外補習時間、首次參與興趣類課外補習時間生存函數有顯著差異。這表明中小學生首次選擇參與課外補習時間存在城鄉差異,“雙減”政策規范校外培訓機構,有助于縮小城鄉之間教育資源差距,促進城鄉義務教育均衡發展。

表5 城市和農村地區學生首次參與課外補習時間生存函數差異檢驗

圖3呈現的是農村與城市學生首次參與課外補習、首次參與學科類課外補習和首次參與興趣類課外補習生存曲線。從學科類課外補習生存曲線來看,城市學生累積學科類課外補習參與比例明顯高于農村學生,并具有如下特點:(1)農村學生在各年級首次參與學科類課外補習比例均明顯低于城市學生,這表明農村學生首次參與學科類課外補習時間晚于城市學生。(2)從各時點累積未參與學科類課外補習學生比例來看,農村與城市學生學科類課外補習參與比例差異隨著學段的上升而呈縮小趨勢。從興趣類課外補習生存曲線來看,城市與農村學生參與興趣類課外補習比例差距要明顯大于城市與農村學生首次參與學科類課外補習比例差距,并具有如下特點:(1)農村學生在各年級首次參與興趣類課外補習比例均明顯低于城市學生,表明農村學生首次參與課外補習時間晚于城市學生。(2)從各時點累積未參與興趣類課外補習學生比例來看,農村與城市學生興趣類課外補習參與比例差異隨著學段上升的變化不大。可見,中小學生對興趣類課外補習需求也較大,尤其是城市地區中小學生首次參與課外補習時間早于農村地區中小學生。城鄉學生首次參與課外補習時間具有顯著差距,一定程度上與學校教育減負導致出現了“三點半難題”有關。為減輕中小學生學業負擔,中小學生放學時間一般提前到下午三點半至四點半之間。城市學生的家長多為雙職工,工作時間固定且收入水平一般高于農村學生家長,再加上城市地區課外補習機構的供給能力高于農村地區,為了解決孩子放學后無人看管的難題和應對升學競爭壓力,城市學生家長相比于農村學生家長更有意愿和能力為孩子尋求課外補習。因此,“雙減”政策提出要強化學校育人主陣地作用,要求學校延長課后服務時間和提升課后服務質量,解決家長后顧之憂,緩解家長對課外補習需求。

圖3 城市和農村學生首次參與課外補習生存曲線

2. 不同階層家庭學生首次參與課外補習時間對比分析

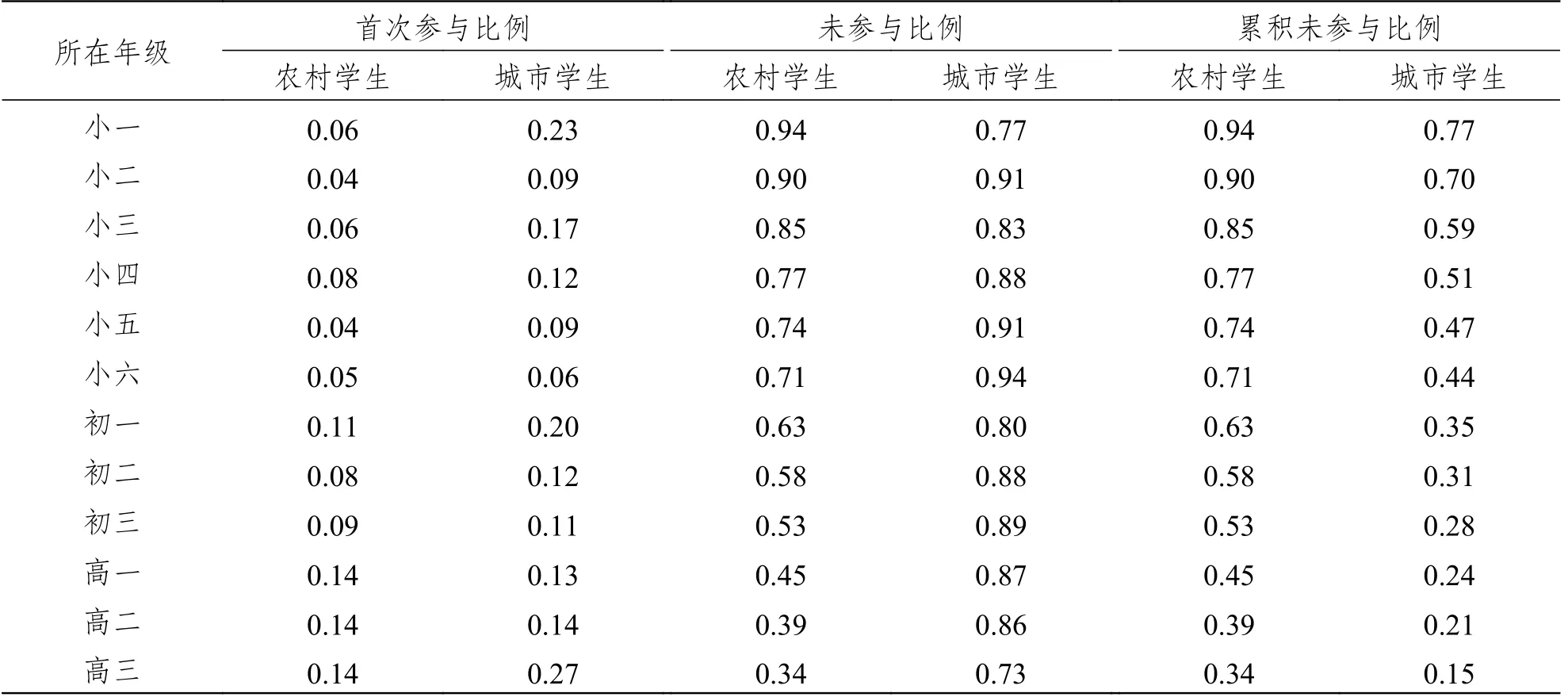

采用壽命表方法對我國不同階層家庭學生首次參與課外補習時間進行比較分析,結果見表6。通過表6的分析,可以發現有如下特點:(1)中層和上層家庭學生在各年級首次參與課外補習比例均明顯高于下層家庭學生,而中層和上層家庭學生在各年級首次參與課外補習比例差異的規律不明顯。(2)從各時點累積參與課外補習學生比例來看,不同階層家庭學生課外補習參與比例差異隨學段上升而逐漸縮小。到小學六年級下層家庭學生參與課外補習累積比例為39%,與中層和上層家庭學生比例(59%)相比低20個百分點;到初三年級,下層與上層家庭學生參與課外補習比例相差19個百分點,縮小了1個百分點;到高三年級,下層與上層家庭學生參與課外補習比例相差13個百分點,縮小了6個百分點,不同階層家庭學生參與課外補習比例差異進一步縮小。

表6 不同階層學生首次參與課外補習時間壽命表對比

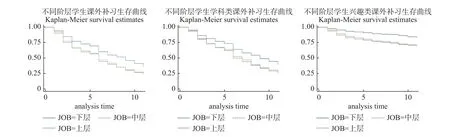

利用Kaplan–Meier分析方法對不同階層家庭學生首次參與課外補習、首次參與學科類課外補習、首次參與興趣類課外補習時間的生存函數進行差異檢驗(表7),發現不同階層家庭學生首次參與課外補習時間、首次參與學科類課外補習時間、首次參與興趣類課外補習時間生存函數有顯著差異。

表7 不同階層學生首次參與課外補習時間生存函數差異檢驗

圖4比較了不同階層家庭學生首次參與課外補習、首次參與學科類課外補習、首次參與興趣類課外補習的生存曲線,直觀反映出中層和上層家庭學生各年級累積未參與課外補習比例均明顯低于下層家庭學生,而中層和上層家庭間學生各年級累積參與課外補習比例差異規律不明顯。從學科類課外補習生存曲線圖來看,中層和上層家庭學生各年級累積未參與學科類課外補習比例均明顯低于下層家庭學生,而中層和上層家庭間學生在各年級首次參與學科類課外補習比例則呈現交替反超的規律。從興趣類課外補習生存曲線圖可以發現:(1)學生在小學和初中各年級首次參與興趣類課外補習比例呈現出上層家庭最高、中層家庭次之、下層家庭最低的規律。(2)中層和上層家庭學生各年級累積未參與興趣類課外補習比例均遠低于下層家庭學生。因此,學生首次參與課外補習存在階層差異,相對于下層家庭學生,中上層家庭學生更早地選擇參與課外補習,這表明中上層家庭對課外補習資源的爭奪更為激烈,且在較低學段就開始讓子女參與課外補習,這樣勢必會造成課外補習的“劇場效應”,破壞良好的教育生態。“雙減”政策對于縮小不同階層學生參與課外補習的差距、促進教育公平具有十分重要的意義。

圖4 不同階層學生首次參與課外補習生存曲線

五、學生首次參與課外補習時間影響因素分析

(一)基于Cloglog連接函數的生存分析結果

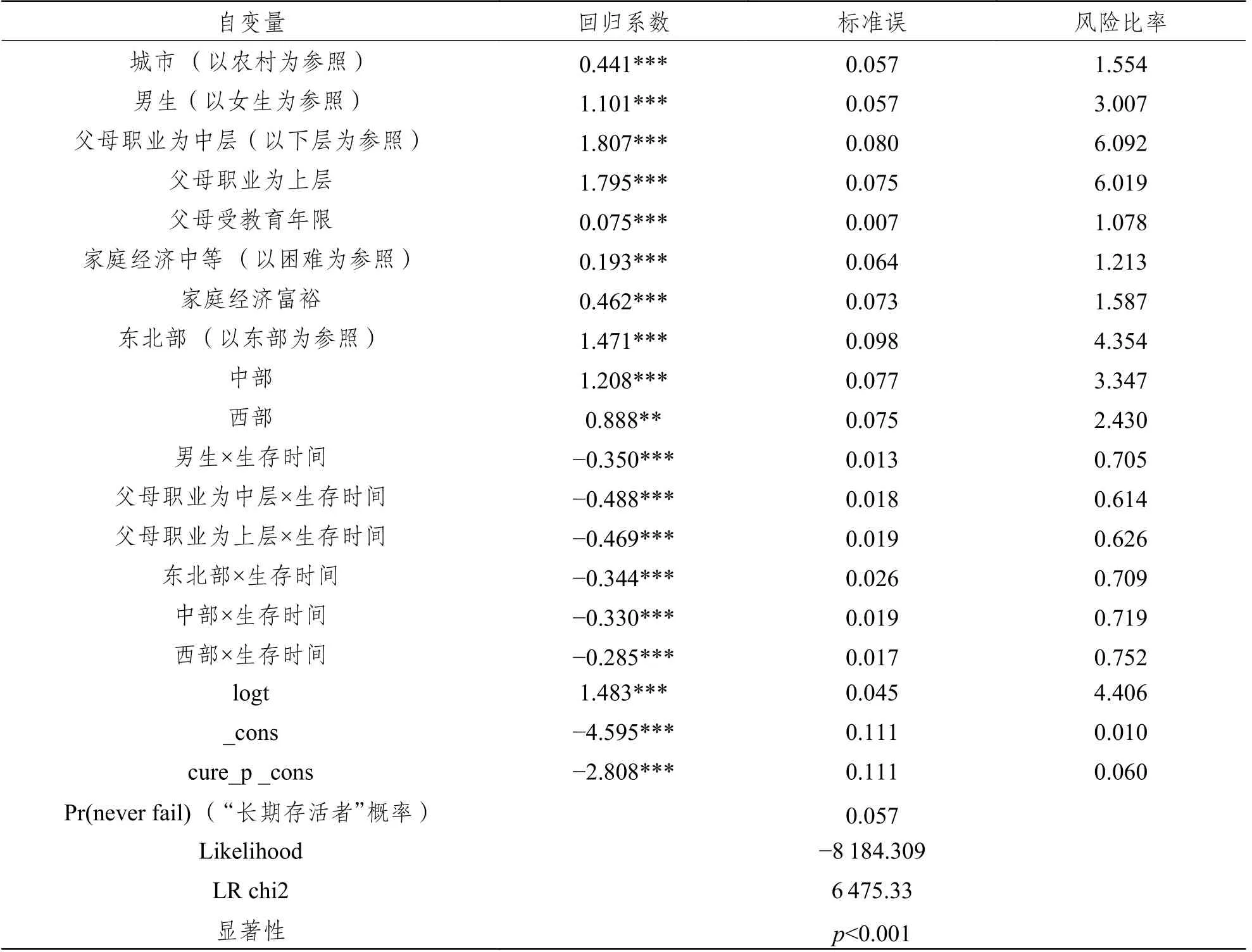

“雙減”政策釋放了營造良好教育生態的信號,為促使其真正落地,需要分析家長確定子女首次參與課外補習時間的影響因素。本文使用基于Cloglog連接函數的離散時間分割總體模型,探究了學生首次參與課外補習時間、首次參與學科類課外補習時間和首次參與興趣類課外補習時間的影響因素。根據不同群體的生存曲線,發現部分變量在不同群體之間沒有保持等比例變化,因此有必要納入與生存時間的交互項。表8顯示的是學生首次參與課外補習時間的分割總體生存分析參數結果,首先我們看到模型針對“長期存活者”存在與否的檢驗在0.01水平得以驗證,即c=Pr(never fail)=0.057,Std.Err.=0.007,Likelihood ratio test of(c=0):p<0.001。分析結果表明,大約有6%(具體為0.057)的學生將始終不會參與課外補習。這里的分析支持本文前面的推理,即確實存在一部分學生對參與課外補習是“免疫”的,故使用分割總體的生存分析方法是有必要的,也表明我們所用方法是合適的。

表8 學生首次參與課外補習時間的分割總體生存分析參數結果

接下來重點討論學生特征對其首次參與課外補習時間選擇的影響。模型的分析結果顯示:就讀年級等特征相同的情況下,城市地區中小學生參加課外補習的風險是農村地區中小學生的1.554倍;男生首次參與課外補習風險是女生的3.007倍;父母職業為中層和上層的學生首次參與課外補習風險分別是下層學生的6.092倍和6.019倍,但這種差異會隨著年級的升高而逐漸減小(由父母最高職業與生存時間交互項系數可知);父母受教育年限每增加1年,學生首次參與課外補習風險變為原來的1.078倍;家庭經濟為中等和富裕的學生在相同年級首次參與課外補習的風險分別是家庭經濟為困難學生的1.213倍和1.587倍;家庭所在地區分別為東北部、中部、西部的學生在相同年級首次參加課外補習風險分別是家庭為東部地區學生的4.354倍、3.347倍和2.430倍,但這種差異隨著年級的升高而逐漸減小(由地區與生存時間的交互項系數可知)。從學生首次參與課外補習時間的分析結果來看,學生首次參與課外補習時間存在顯著的城鄉差異和家庭社會經濟地位差異,城市地區學生和家庭社會經濟地位較高的學生更可能較早地選擇參與課外補習,這樣更容易引起家長群體的教育焦慮。因此,“雙減”政策的頒布有利于從課外補習市場供給側出發來緩解家長的焦慮情緒,避免引發義務教育階段學生較早地參與課外補習而造成異化的“教育內卷”。

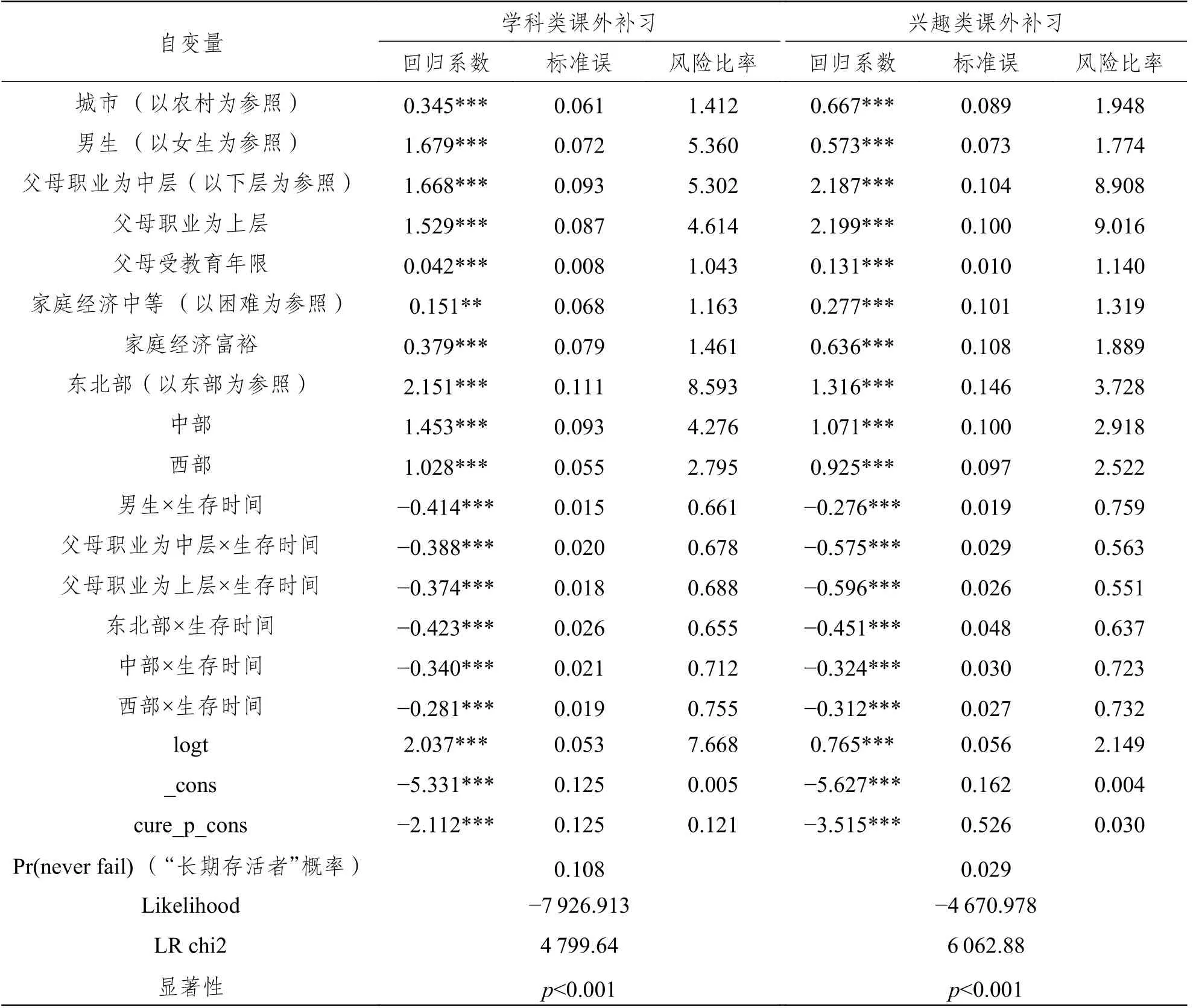

表9顯示的是學生首次參與學科類和興趣類課外補習時間的分割總體生存分析參數結果,結果顯示:對于是否存在學科類課外補習“長期存活者”的檢驗通過了顯著性水平且存在比例為10.8%(c=Pr(never fail)=0.108,Likelihood ratio test of:p<0.001),對于是否存在興趣類課外補習“長期存活者”的檢驗通過了顯著性水平且存在比例為2.9%(c=Pr(never fail)=0.029,Likelihood ratio test of:p<0.001)。就學生首次參與學科類課外補習時間而言,父母職業為中層和上層的學生在相同年級首次參與學科類課外補習的風險分別是父母職業為下層學生的5.302倍和4.614倍;父母受教育年限每提高1年,學生首次參與學科類課外補習的風險變為原來的1.043倍;家庭經濟中等和富裕的學生在相同年級首次參與學科類課外補習的風險分別是家庭經濟困難學生的1.163倍和1.461倍。就學生首次參與興趣類課外補習時間而言,父母職業為中層和上層的學生在相同年級首次參與興趣類課外補習的風險分別是父母職業為下層學生的8.908倍和9.016倍;父母受教育年限每提高1年,學生首次參與興趣類課外補習的風險將變為原來的1.14倍;家庭經濟中等和富裕的學生在相同年級首次參與興趣類課外補習的風險分別是家庭經濟困難學生的1.319倍和1.889倍。從學生首次參與學科類和興趣類課外補習時間的分析結果來看,家庭社會經濟地位較高的學生對興趣類課外補習的需求更大,這在一定程度上反映了家長對高質量學校教育的追求。“雙減”政策在指導思想中也明確提出要強化學校主陣地作用,同時也要提升學校課后服務水平,滿足學生多樣化需求。因此,“雙減”政策也是在強調從需求側出發,滿足家長和學生對高質量學校教育的追求。

表9 學生首次參與學科類和興趣類課外補習時間的分割總體生存分析參數結果

(二)穩健性檢驗

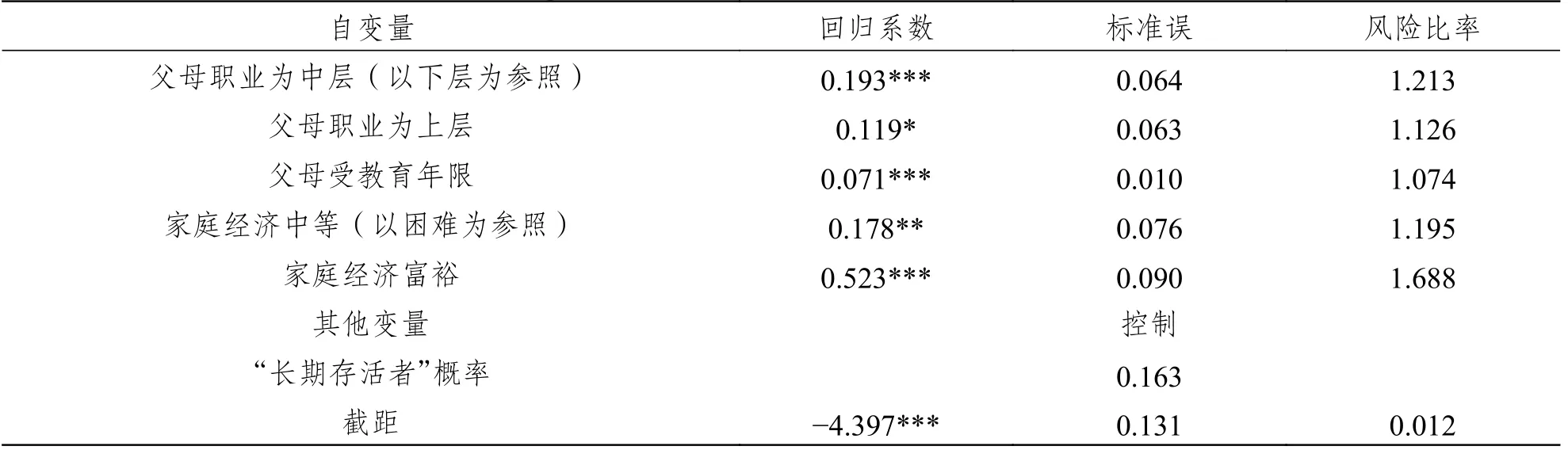

在基于Cloglog連接函數的分割總體生存分析之后,為檢驗上述分析結果是否具有穩健性,本文將連接函數由Cloglog替換為Logistic,進行基于Logistic連接函數的分割總體生存分析。由表10的分析結果可知,父母最高職業等級、父母受教育年限和家庭經濟水平對學生首次參與課外補習影響的分析結果與基準模型相一致,結果較為穩健。

表10 基于Logisitic連接函數的學生首次參與課外補習分析結果

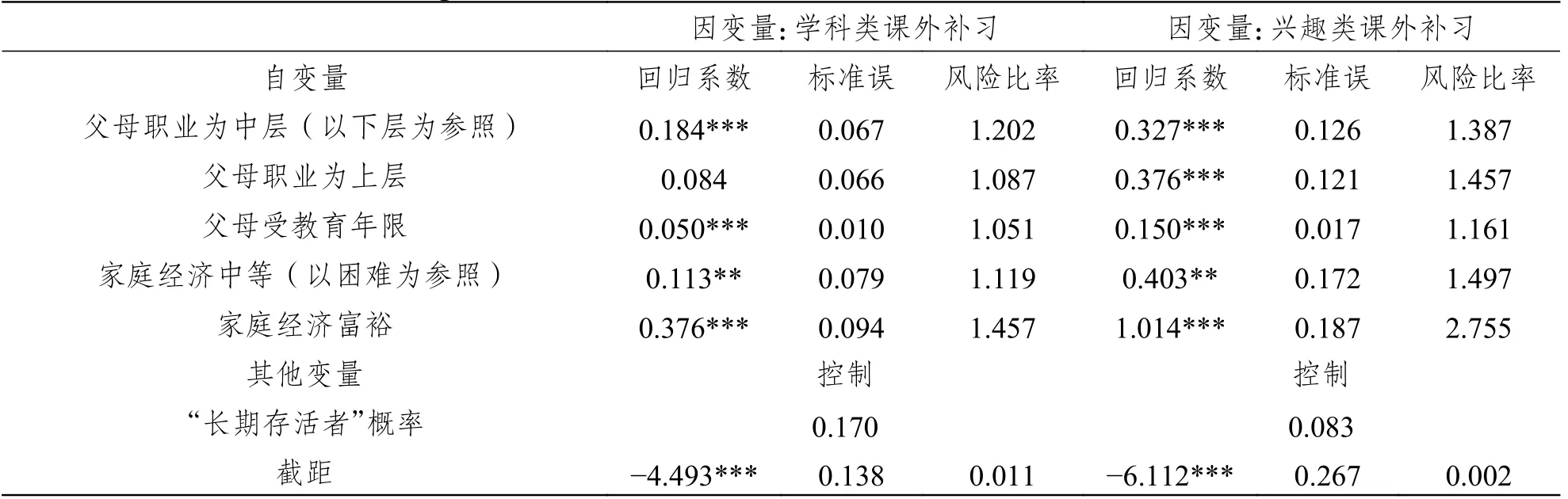

表11顯示的是因變量為學生首次參與學科類和興趣類課外補習,基于Logistic連接函數的分割總體生存分析結果。由分析結果可知,父母最高職業等級、父母最高受教育水平和家庭經濟水平對學生首次參與學科類和興趣類課外補習的影響與基準模型相一致,結果較為穩健。

表11 基于Logistic連接函數的學生首次參與學科類和興趣類課外補習分析結果

六、研究結論、討論與政策建議

基于上述分析,本文得出如下主要結論:

1. 我國中小學生大多數參加過課外補習,且許多學生比較早就參加了課外補習。小學一年級有18%的學生參加了課外補習;到小學六年級,有48%的學生參加過課外補習;到初三年級,僅有35%的學生沒有參加過課外補習;到高三年級,只剩下20%的學生沒有參加過課外補習。

2. 相比興趣類補習,我國學生更熱衷于學科類補習。除小學一年級外,各年級學生首次參與學科類課外補習比例均明顯高于興趣類課外補習。到小學六年級,沒有參加過學科類、興趣類課外補習學生的比例分別為61%、75%;到初三年級,這一比例為41%、72%;到高三年級,這一比例為25%、66%。

3. 小學和初中各年級中,初始年級學生首次參與興趣類課外補習比例最高,畢業年級學生首次參與興趣類課外補習比例最低。小學各年級中,中間三年級學生首次參與學科類課外補習比例最高,畢業年級學生首次參與學科類課外補習比例最低;初中各年級中,初始年級學生首次參與學科類課外補習比例最高,畢業年級學生首次參與學科類課外補習比例最低。

4. 城鄉學生首次參與課外補習時間存在顯著差異。農村學生在各年級首次參與課外補習比例均明顯低于城市學生,農村與城市學生首次參與課外補習比例差異隨學段上升而逐漸縮小。

5. 不同階層家庭學生首次參與課外補習時間存在顯著差異。具體來說,中層和上層家庭學生首次參與課外補習時間早于下層家庭學生,但這種差異隨學段上升而減小。

6. 家庭社會經濟背景對學生首次參與課外補習時間有顯著影響。家庭社會經濟背景越好的學生首次參加學科類和興趣類課外補習時間均越早。具體表現為父母受教育程度較高、父母職業所處階層較高、家庭經濟水平較好的學生首次參與學科類和興趣類課外補習時間均較早。

我國基礎教育在地區間、城鄉間、校際間發展不均衡,課外補習作為一種補充性教育活動,愈發成為學生尋求個性化教育的重要途徑。家長和學生多樣化教育需求與學校教育同質化發展之間的矛盾間接刺激了中小學生課外補習參與規模的膨脹。儒家文化中“學而優則仕”的思想在我國影響深遠,教育成就的高低被視為學生個人成就的重要標準,高考的學業競爭壓力已經逐步下沉并傳導至基礎教育的各個階段。薛海平(2015)指出,我國義務教育階段學生的學業競爭從校內擴展到校外,從學校教育延伸到影子教育。我國中小學生參加課外補習的規模龐大,且學生首次參與課外補習時間隨年級升高而逐步降低,這表明學生在小學階段就開始大量進入課外補習市場,這勢必會給校外培訓機構的發展提供“土壤”。因此,“雙減”政策從供給側對課外補習市場規模進行了限定,提出要深化校外培訓機構治理,這對緩解中小學生的“課外補習熱”具有十分重要的現實意義。

我國中小學生首次參與課外補習時間存在地區差異,東北部、中部和西部地區的中小學生首次參與課外補習時間早于東部地區。從雙一流大學的地區分布來看,東部地區的雙一流大學多于東北部、中部和西部地區。已有研究證明,重點高校錄取率越高,學生課外補習參與率越低,東部地區學生升入重點高校的概率較大,而東北部、中部和西部地區的中小學生面臨更嚴峻的升學壓力,這可能是東北部、中部和西部地區中小學生首次參與課外補習時間早于東部地區學生的原因。同時,在職教師違規補課會誘導中小學生參與課外補習,而在職教師給本校學生提供課外補習的情況在全國普遍存在,并且東北部、中部和西部都要高于東部地區,這可能也是造成中小學生首次參與課外補習時間存在地區差異的原因。但是隨著年級的升高,各個地區開始進入課外補習市場的學生規模都會增大,中小學生首次參與課外補習時間的地區差異會逐漸減小。目前,“雙減”政策將北京、上海等列為全國試點,要求試點城市壓減學科類培訓,試點城市主要分布在東部地區,而東北部、中部和西部地區的試點較少。本研究顯示東北部、中部和西部地區的中小學生首次參與課外補習時間早于東部地區,證明課外補習在東北部、中部和西部地區同樣廣泛存在,這些地區的學科類培訓同樣需要被壓減。當前,中高考分數幾乎成為衡量學生能力的唯一指標,中高考也因此成為引導中小學生學習內容的“指揮棒”。對學生和家長而言,“考什么就學什么,學什么就補什么”是最普遍的學習方式。因此,眾多中小學生積極參與課外補習且較早就有了課外補習經歷。相比興趣類課外補習,中小學生更熱衷于學科類課外補習,且首次參與學科類課外補習比例也明顯高于興趣類課外補習,隨著年級的升高這一差異更為顯著,這是因為學科類課外補習能更有效地提高中考和高考分數。2021年7月30日,教育部辦公廳發布了《關于進一步明確義務教育階段校外培訓學科類和非學科類范圍的通知》,明確提出要對涉及義務教育階段課程設置的學科類課程進行管理(教育部辦公廳,2021b)。本研究也發現相比興趣類課外補習,我國中小學生更熱衷于學科類課外補習,且在較低學段就開始選擇參與課外補習。這就造成了中小學生對課外補習的過度競爭,容易導致教育內卷現象不斷激化,嚴重破壞了正常的學校教育教學體系,影響了學生的身心健康發展。“雙減”政策明確提出要落實立德樹人根本任務,建設高質量教育體系,強化學校教育主陣地作用,這有助于構建良好的教育生態體系。

目前,我國雖然已經實現農村貧困人口全部脫貧,但特殊的城鄉二元結構決定了城市和農村之間長期存在差異。從我國中小學空間分布來看,小學數量最多,分布最廣,初中多分布于鄉鎮,高中主要集中于縣城和市區,這種隨學段上升而趨向集中于城市的學校空間分布為升入初中和高中的農村學生提供了更多的課外補習選擇機會。隨著學段的升高,農村學生也逐漸開始選擇參加課外補習為自身爭取教育競爭優勢,進而出現農村學生與城市學生首次參與課外補習的比例逐漸縮小。這意味著隨著學段的上升,農村學生開始在課外補習場域與城市學生展開更為激烈的教育競爭。對課外補習資源的競爭會加重中小學生家庭經濟負擔,還會造成城鄉之間的課外補習機會不平等。因此“雙減”政策也提出要做優做強免費線上學習服務,免費向學生提供高質量專題教育資源和覆蓋各年級各學科的學習資源,推動教育資源均衡發展,從而更好地促進教育公平。

不同階層學生首次參與課外補習時間存在差異。隨著我國義務教育均衡發展,來自不同社會階層的學生不僅擁有相同的教育機會,而且享有均等的學校教育質量,這一政策極大地削弱了中層和上層家庭的資本優勢在學校教育中的作用。因此,他們會轉而參加課外補習來發揮家庭資本優勢。因此,本研究發現中層和上層家庭在各年級首次參與課外補習比例明顯要高于下層家庭。已有研究發現家庭背景對學生早期入學階段的影響最大,隨著學段的上升家庭背景的影響逐漸下降(唐俊超,2015)。隨著學段的升高,那些在學習成績上處于劣勢地位的學生已經在早期學段被篩選掉,能夠持續接受中等教育的學生都已經順利通過升學考試的選拔,不同階層家庭學生在教育期望方面差異較小。因此,隨著學段的上升,不同階層家庭學生首次參與課外補習比例的差異逐漸縮小。本研究發現,在早期學段,家庭階層對學生首次參加課外補習的影響最大,隨著學段上升家庭階層的影響逐漸減小。家庭階層越高的學生越可能較早地選擇參與課外補習,這將會引發其他階層家庭對課外補習的關注,從而導致各個階層家長都開始讓子女參與課外補習。因此,“雙減”政策落實的難點在于家庭,政府一定要注意對家長的積極引導,尤其是對于家庭階層較高的家長,政府要通過提高學校教育教學質量和課后服務質量來有效緩解家長的教育焦慮。同時,本研究數據發現中層和上層家庭學生首次參與課外補習時間不存在明顯差異,但是“雙減”政策之后出現了一些“住家教師”、“高端家政”等變異形態的課外補習,這些收費更高的“高端課外補習”可能會讓中層家庭逐步退出課外補習市場,但上層家庭可能依然會選擇參加收費頗高的課外補習,從而帶來新的教育不公平問題。因此,“雙減”政策要嚴厲打擊這些變異形態的課外補習,切實整治課外補習市場的違規行為,堅決維護教育公平。

家庭社會經濟背景對學生首次參與課外補習時間具有顯著影響。累積優勢理論(Cumulative Advantage)提出:隨著時間的變化,某一個體或群體相對于另外個體或群體的優勢逐漸增長或累積。教育過程中也存在累積優勢的現象,學生在前一階段接受的教育質量為下一階段的教育機會和教育質量提供了優勢積累作用。本研究發現,家庭社會經濟背景越好的學生首次參加學科類和興趣類課外補習的時間均越早,這表明在課外補習場域同樣存在累積優勢現象。家庭社會經濟背景越好的學生越急于進入課外補習市場,期望通過“贏得起跑線”為自身爭取首次參與課外補習時間的優勢地位,拉開與家庭社會經濟背景較差的學生之間的累積優勢差距,造成了學生首次參與課外補習時間的“馬太效應”,家庭社會經濟背景越好的學生越可能更早地參與課外補習,因此“雙減”政策提出要完善家校社協同機制,進一步明晰家校育人責任,密切家校溝通,創新協同方式,推進協同育人共同建設。

基于上述分析與討論,本研究提出以下政策建議:

1. 繼續提高學校教育質量,豐富基礎教育課程類型和形式,更好滿足家長和學生對個性化教育的需求。現階段人們對基礎教育質量要求越來越高,更加關注優質教育和個性化教育。“全國教育滿意度測評研究”課題組(2016)研究發現,因材施教、尊重個性特點是家長和學生對基礎教育的訴求,但目前各學段工作卻做得不好。因此,家長和學生更容易將目光投向課外補習。本研究發現我國中小學生參加課外補習規模龐大,小學階段已經有將近半數的學生參加過課外補習。“雙減”政策明確提出要強化學校教育主陣地作用,要大力提升教育教學質量。因此,政府既要看到課外補習對個性化教育的供給能力,更要繼續提高學校教育質量,加大對基礎教育的研究和課程開發,切實提高校內課后服務質量,尤其是東北部、中部和西部地區學校要著力提升課后服務品質,為家長和學生提供更加個性化和多樣化的教育,引導學生的學習回歸校園,真正發揮學校教育主陣地作用。

2. 重點照顧弱勢階層家庭,為學習成績較差的弱勢階層學生提供校內學業輔導幫助。教育公平關乎社會公平,農村地區和弱勢階層子女在教育競爭中本就處于相對劣勢地位,課外補習作為一種有償性教育活動,需要支付相應的補習費用才能獲得,這更加增大了弱勢階層的競爭壓力。本研究發現城鄉之間、不同階層之間學生首次參與課外補習時間具有顯著差異,而且家庭背景越好的學生首次參與課外補習時間越早,更可能實現自身課外補習的累積優勢。《正義論》中提出在天賦上占優勢者不能僅僅因為他們的天分較高而得益,而只能通過抵消訓練和教育費用和用他們的天賦幫助較不利者得益(羅爾斯,2016)。“雙減”政策提出要提高課后服務質量,增強課后服務的吸引力,做強做優免費線上學習服務。因此,政府要重點照顧弱勢階層家庭,對于那些成績較差的弱勢階層學生,可以提供校內學業輔導來幫助這些學生也能夠享受到個性化的學業輔導服務,維護教育公平和社會公平。

3. 引導家長理性選擇課外補習,客觀辯證地審視課外補習對學生發展的影響。課外補習目前已然成為一種普遍的社會現象,中小學生參加課外補習規模的日益龐大可能導致家長降低理性選擇意識,對課外補習展開盲目競爭。本研究發現中小學生首次參與課外補習時間較早,在課外補習場域也開始出現“贏在起跑線”的現象。但過早地參與課外補習不一定有助于學生的長期發展,目前已有研究發現小學階段過早參加數學和語文課外補習,對學生在初中階段的發展不利(張羽,陳東,劉娟娟,2015)。同時過早地參加學科類課外補習容易加重學生的學業負擔,可能導致學生產生厭學情緒、降低學生的學習積極性等消極影響。教育部負責人就“雙減”政策答記者問時提到,學校要建立家庭教育領導和協調機制,規范設立家長學校。因此,政府要引導家長樹立正確的教育觀,為子女理性地選擇課外補習,更加客觀辯證地審視課外補習對孩子發展的影響,避免出現課外補習市場的“劇場效應”。

最后,本文也存在一定的不足之處。由于研究數據的限制,本文分析的是中小學階段的學生首次參與課外補習時間,沒有包含學前教育階段。本文使用的是2017中國教育財政家庭調查數據,關于中小學生首次參與課外補習的問題中沒有涉及學前教育階段,初始年級為小學一年級,如果有學前教育階段的研究數據,本研究團隊會繼續深入研究基礎教育階段的學生首次參與課外補習時間。