補陽還五湯聯合針刺治療中風偏癱臨床觀察

吳 銘 鄭志娟 袁芳英 堯德根 王彥華

中風主要是由于器質性腦損傷而致,為急性腦血管疾病,臨床也將其稱作“卒中”,中老年群體患病機率較高,發病往往比較急驟,病情變化快,證型多樣化[1]。中風臨床癥狀多為失語、口眼歪斜和半身不遂等功能障礙,中風偏癱是中風后的常見并發癥,對患者身心健康及日常生活能力影響極大,同時也會相應地增加家庭經濟壓力[2]。西醫治療中風偏癱多采用藥物治療結合康復鍛煉等,能在一定程度上促進患者肢體功能恢復,但其效果還不甚理想,因此這些年來臨床逐漸嘗試中西醫結合治療[2]。中醫認為中風多是由于風、火、痰、氣、瘀等而致,屬本虛標實之證,因此臨床治療多予以中藥湯劑聯合針灸治療[3]。為進一步證實中醫療法對中風偏癱治療的有效性,本研究特就補陽還五湯加減聯合針刺治療中風偏癱對患者Hcy、CRP和神經功能及日常生活能力的影響進行了評價分析,現將具體情況報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料擇取2020年4月—2021年3月接收的中風偏癱患者66例為研究對象,通過抽簽法分為參照組和聯合組各33例。參照組男性19例,女性14例;年齡43~81歲,平均(64.25±4.73)歲;患病時間0.3~4個月,平均(1.04±0.37)個月;患病原因:21例腦梗死、12例腦出血。聯合組男性20例,女性13例;年齡44~81歲,平均(64.75±4.66)歲;患病時間0.3~5個月,平均(1.01±0.38)個月;患病原因:22例腦梗死、11例腦出血。2組病患基本資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具可比性。

1.2 納入標準均達到《各類腦血管疾病診斷要點》[4]及《中風病診斷與療效評定標準(試行)》[5]內中風偏癱的相關確診標準,且經MRI、CT等檢查證實;患者及家屬均知曉本研究事宜,且自愿簽訂知情同意書參與研究。

1.3 剔除標準不適用本研究藥物者;非首次發病者;病程超過6個月者;合并傳染性疾病、意識障礙、精神疾病、臟器功能嚴重疾病、造血功能異常、惡性腫瘤和皮膚感染者。

1.4 方法參照組對患者施以常規西醫治療,即抗血小板凝聚應用阿司匹林腸溶片(生產廠家:拜耳醫藥保健有限公司,批準文號:J200800785),初始劑量300 mg/次,后續100 mg/次,1次/d;降脂、穩定斑塊應用阿托伐他汀鈣片(生產廠家:齊魯制藥(海南)有限公司,批準文號:H20193143)口服,初始劑量10 mg/次,1 次/d,后續劑量根據血脂檢測結果適當調整,每日劑量不可大于60 mg;調節神經功能應用胞二磷膽堿(生產廠家:濟南利民制藥有限責任公司,批準文號:H37021222)靜脈輸注,將其0.5 g兌入0.9 %氯化鈉溶液100 ml中應用,1 次/d;在以上藥物治療的基礎上同時施以吸氧、降顱壓和抗感染等基礎治療,以及應用腦循環功能治療儀進行康復治療,20 min/次,1次/d。

聯合組在參照組基礎上對患者施以補陽還五湯加減聯合針刺治療,補陽還五湯主方為:生黃芪60 g,桃仁、當歸尾、赤芍和禹白附各6 g,川芎、紅花和地龍各3 g。在主方中按中醫辨證加減藥物,即陽虛者加肉桂和附片各6 g;氣虛者增加黃芪用量,并加黨參30 g;陰虛者加生地黃10 g和沙參12 g;血虛者增加當歸用量,并加雞血藤20 g;患肢明顯腫脹者酌加澤瀉、茯苓、豬苓和防己;四肢麻木且存蟻行感者酌加烏梢蛇和木瓜。以上方劑每日1劑加水煎熬取汁200 ml分早晚2次溫服。針刺療法:分別選取上肢穴位肩髎、肩髃、尺澤、曲池、曲澤、外關、合谷和手三里,以及下肢穴位陽陵泉、環跳、太沖、風市、豐隆、足三里和懸鐘等疏經通絡及調理氣血;同時選取陰陵泉、隱白、太白及三陰交等穴位以健脾胃及化痰祛濕。針刺時協助病患取健側臥位,對所取穴位皮膚常規消毒,用華佗牌20號 25 mm 或是40 mm一次性毫針進行針刺,手法為平補平瀉,得氣后留針15~25 min,1次/d。2組患者均連續治療3個月。

1.5 觀察指標①Hcy和CRP水平:分別于治療前后采集患者靜脈血4 ml各2份,應用全自動生化分析儀進行離心處理,取上層血清用酶聯免疫法檢測Hcy水平,散射比濁法檢測CRP水平。②神經功能:參照美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)進行評價,量表總分為28分,主要包含意識水平、意識水平提問、視野、指令凝視、上肢運動、下肢運動、感覺、構音障礙、面癱和末端運動功能等15個維度,得分越低說明神經功能恢復情況越好。③日常生活能力:參照日常生活能力量表(ADL)進行評價,量表總分為100分,主要包含軀體生活自理量表6項,即上廁所、進食、穿衣、梳洗、行走和洗澡;工具性日常生活能力量表8項,即打電話、購物、備餐、做家務、洗衣、使用交通工具、服藥和自理經濟,得分越高說明日常生活能力越好。④中醫證候積分:參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[6]對患者眩暈、夜間盜汗、面色蒼白、心燥熱、言語不清和半身不遂等6項癥狀進行評分,每項按重、中、輕、無依次記3、2、1、0分,取其總分,分值越低說明恢復越好。⑤總體療效:參照《中風病診斷與療效評定標準(試行)》[5]進行判定,即痊愈:經治療后NIHSS評分較治療前下降90 %以上;顯效:經治療后NIHSS評分較治療前下降46%~90%;有效:經治療后NIHSS評分較治療前下降18%~45%;無效:經治療后NIHSS評分較治療前下降不足18%或有所增加,總體療效=痊愈率+顯效率+有效率。

2 結果

2.1 Hcy水平2組治療前Hcy水平對比差異無統計學意義(P>0.05),在治療1、2、3個月后聯合組Hcy水平均明顯低于參照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組中風偏癱患者Hcy水平對比

2.2 CPR水平2組治療前CPR水平對比差異無統計學意義(P>0.05),在治療1、2、3個月后聯合組CPR水平均明顯低于參照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組中風偏癱患者CRP水平對比

2.3 NIHSS評分2組治療前NIHSS評分對比差異無統計學意義(P>0.05)。在治療1、2、3個月后,聯合組NIHSS評分均明顯低于參照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組中風偏癱患者NIHSS評分對比 (分,

2.4 ADL評分2組治療前ADL評分對比差異無統計學意義(P>0.05)。在治療1、2、3個月后,聯合組ADL評分均明顯高于參照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 2組中風偏癱患者ADL評分對比 (分,

2.5 中醫證候積分2組治療前中醫證候積分對比差異無統計學意義(P>0.05)。在治療1、2、3個月后,聯合組中醫證候積分均明顯低于參照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 2組中風偏癱患者中醫證候積分對比 (分,

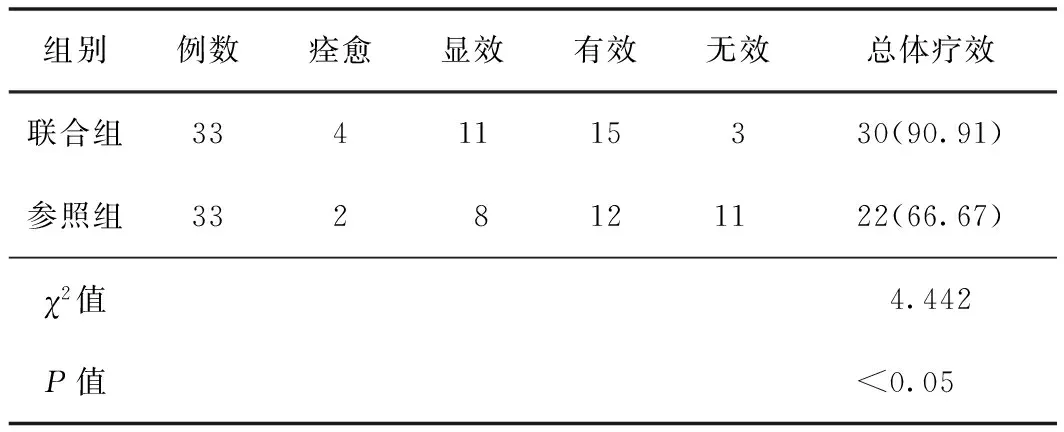

2.6 總體療效聯合組病患總體療效90.91%明顯高于參照組的66.67%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表6。

表6 2組中風偏癱患者總體療效對比 (例,%)

3 討論

中風是一種具有較高患病率及致殘率的危急重癥,通常預后較差,經治療后往往會留下程度不一的后遺癥,偏癱就是極為常見的[7]。中風發病前可出現相應的先兆癥狀,如眩暈、頭痛、易感疲勞、肢體麻木、神識遲鈍、行走不穩及口齒不清等;病發時常出現言語不利、口角歪斜和一側肢體癱瘓無力等,嚴重者可驟然暴仆、昏厥和失語等,發病通常較為急劇,病情進展快,中風偏癱是其嚴重并發癥之一[8]。中風偏癱對患者的生理及心理影響均較大,同時也會增加家庭經濟壓力,因此,如何采取有效的治療措施幫助病患恢復肢體功能,提升其日常生活能力有著重要意義。目前,西醫治療中風偏癱多施以對癥治療結合康復鍛煉,雖能在一定程度上促進患者神經功能恢復,改善病情,但總體效果還無法達到預期,而有研究發現,在常規西醫治療的基礎上結合中藥湯劑、推拿按摩或針灸等中醫療法可顯著提升臨床治療效果[8]。

中風為本虛標實之證,致病因素較多,如憂思過度、煩惱易怒、飲食不節及縱欲過度等,長此以往而致陰陽失調、正氣不足、臟腑失和、氣血逆亂及經絡痹阻,最終引發病癥[8]。因此中醫在治療中多以益氣活血和化痰通絡為主,而補陽還五湯是中醫調理氣血、祛痰化瘀的經典方劑,主治氣虛血瘀,具有活血、補氣及通絡之效[9]。補陽還五湯方中黃芪具有補益元氣之效,而氣旺則血行,從而達到活血化瘀的目的;當歸尾具有活血補血之效;桃仁、赤芍、紅花和川芎均具活血祛瘀、散瘀止痛之效;地龍具有通絡除痹之效;禹白附具化痰通絡之效,上述藥物共奏即能達益氣活血和化痰通絡之效[9]。現代藥理學還證實,補陽還五湯還能促進血管擴張,改善血液黏度及血流情況,提升腦血管血流量,從而防止血小板積聚,進而降低血栓形成機率,使機體清除自由基能力明顯增加,減輕脂質過氧化受損程度,最終促進神經系統恢復[9]。針刺是歷史悠久的中醫特色療法,而中醫在臨床治療中也常選取內服中藥湯劑外配針刺療法,通過針刺相應穴位同樣可達益氣補血及溫經通脈之效,故將其同中藥湯劑聯合應用即可達標本兼治、攻補兼施之效[10]。在治療中風偏癱時施以針刺可舒筋通脈,調和營衛及促進血氣流通,從而改善癱瘓肢體活動能力[10]。通過針刺不同穴位有利于改善肢體感覺障礙,幫助肢體功能恢復,同時施以中藥湯劑內服可明顯提升療效,縮短病程,減輕病患痛苦[10]。本研究針刺所取上肢穴位肩髎、曲池、手三里等可通經、活絡及止痛,外關可益氣活血及滲水行氣;下肢穴位陽陵泉可舒筋壯骨,足三里、豐隆等可舒筋通絡及調理氣血,陰陵泉、太白等可健脾胃、化痰濕。并且現代研究還發現,針刺足三里、豐隆能抑制血液凝聚,達到預防血栓的目的;針刺曲池、內關還能促進血液循環,擴張血管,從而提升腦部供血供氧能力[11]。

左剛等[11]在研究中發現,對中風偏癱患者施以針刺結合補陽還五湯有利于減輕其機體炎癥反應,促進病情康復。本研究也顯示:在治療1、2、3個月后聯合組Hcy和CRP水平均明顯低于參照組(P<0.05),可見補陽還五湯加減聯合針刺能改善機體炎癥水平,Hcy是判定病情嚴重程度的重要指標,高水平的Hcy可促使平滑肌增殖,從而抑制低密度脂蛋白氧化,進而導致血栓形成,可見Hcy水平越高說明病情越嚴重,故臨床常以檢測此指標結果來評估病情控效果;CRP為急性時相蛋白,在機體發生感染,或是組織受損時CRP水平可快速上升,是反映機體炎性水平的重要指標,且其水平高低同中風偏癱的嚴重程度呈正比[11]。張維保[12]、王允[13]在報道中也指出,應用補陽還五湯結合針灸治療中風偏癱可加速病患神經功能恢復,提升總體療效和患者日常生活能力。本研究結果與之相符,顯示:經治療1、2、3個月后聯合組NIHSS評分和中醫證候積分均明顯低于參照組,ADL評分明顯高于參照組;總體療效90.91%明顯高于參照組的66.67%(P<0.05),可見補陽還五湯加減聯合針刺對提升中風偏癱的臨床療效有著重要意義。

由上述所得,在中風偏癱的治療中施以補陽還五湯加減聯合針刺療效確切,有利于減輕或消除炎癥反應,促進神經功能恢復,改善患者臨床癥狀,提升其日常生活能力和總體療效,值得臨床大量推廣應用。