瑤族風格合唱《第一書記咱不忘》鋼琴伴奏編配構思

張光劍

(梧州學院 廣西 梧州 543000)

梧州蒙山縣,是位于廣西壯族自治區東部大瑤山之東的一座小縣城,那里綠水青山,清澈見底的湄江河穿城而過,宛如世外桃源。在縣城的東北部,有兩個古老的瑤鄉——長坪瑤族鄉和夏宜瑤族鄉,它們是梧州市僅有的少數民族聚居地,也是該市的瑤族文化研究基地。筆者對蒙山長坪瑤鄉早有耳聞,尤其是當地流傳的一曲名為“嘛哈咧”的瑤族山歌,旋律悠揚婉轉,成為蒙山縣的代表性民歌。為了聆聽到原汁原味的瑤族“嘛哈咧”,同時也希望盡己之力傳承和發展瑤族山歌文化,2020 年,筆者邀約幾位文藝工作者,多次前往蒙山縣采風,探尋嘛哈咧的風采。然而,和大多數民歌傳承所遇到的窘境一樣,隨著老一輩歌者的離去,年輕一輩青黃不接,目前能演唱嘛哈咧的歌者寥寥無幾。最終在當地工作人員的幫助下,輾轉聯系到一位年近八十的歌者,讓我們得以領略這神秘瑤歌的風采。

采風結束之后,江俊宏老師的歌詞《第一書記咱不忘》如約而至,同行采風的梧州作曲家黃金安老師也很快完成了譜曲工作。《第一書記咱不忘》是一首瑤族風格混聲四部合唱作品,該作品以精準扶貧為內容,以蒙山嘛哈咧民歌為音樂素材,表達了瑤族人民對黨的深情厚誼,歌頌了黨的方針政策。該合唱曲調悠揚,朗朗上口,是新時期不可多得的地方合唱優秀之作。

在該作品創作完成后,金安老師約筆者為該作品配寫鋼琴伴奏,筆者欣然答應。一方面,配寫鋼琴伴奏能讓本土音樂作品易于傳唱,讓更多的朋友了解蒙山嘛哈咧、了解梧州文化。另一方面,在筆者的科研課題《廣西經典民歌再創作之鋼琴伴奏編配》中最重要的技術問題就是伴奏編配技術。如何更好地編配本土音樂作品,值得思考。因此,本文將從歌詞分析、合唱旋律等方面進行分析,對《第一書記咱不忘》進行鋼琴伴奏編配構思,為伴奏編配工作者提供一些參考。

一、詞曲作者介紹

詞作者江俊宏:江俊宏,基層干部,1997 年以來,開始散文、詩歌創作,代表作有散文《鴉祭》《花的心事》,律詩《蒙山永安古城春景三首》《清明三首》,歌曲《我們再出發》等。

曲作者黃金安:基層文藝干部,1971 年進入梧州地區文工團,1984 年在中央音樂學院作曲系進修,1989 年在大桂山農場桂山輕音樂團工作,2001 年在長洲區文體局工作,代表作有合唱作品《山村新月夜》《請到龍母故鄉來》,管弦樂曲作品《潮涌西江》,兒童歌曲《努力學習,振興中華》等。

二、歌詞分析

綠樹蒼蒼滿山崗,青青的泉水美如湯。黨愛人民謀幸福,工作隊進了咱村莊。排除萬難人心齊,第一書記在現場。

月亮高高照臉龐,修路的機器山谷響,新開的泥土接云天,向前的道路長又長。花兒醒了又三更,屋里燈光天邊亮。

群眾事情記心上,咱們的山村要變樣。手拉著手跟黨走,致富的路上奔小康。幸福生活喜洋洋,第一書記不能忘。

歌詞有三段,以分節歌形式寫成。歌詞六句一段,七言句式結構,句尾有韻腳,讀來朗朗上口。語言風格樸實,通俗易懂,易于傳唱。歌詞描寫了第一書記來到蒙山后,帶領當地百姓建設家鄉的場景,表達了人民群眾對第一書記、對黨的深情厚誼。

三、旋律分析

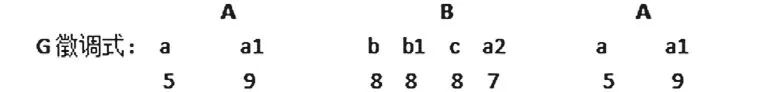

(一)民歌“嘛哈咧”形態

混聲合唱《第一書記咱不忘》是以蒙山瑤族民歌“嘛哈咧”為音樂素材創作而成的歌曲。嘛哈咧是梧州蒙山瑤族的代表性民歌,它是人民群眾生產生活中用于交流、表情達意的歌唱性語言,因為在演唱中使用了“嘛”“哈”“咧”三個襯詞而得名。嘛哈咧都是即興演唱、即興編詞,所以每位歌者在演唱時節奏、音調等都存在不同之處,以下是一段嘛哈咧即興演唱記譜(圖一)。

從以上旋律可見,嘛哈咧為民族四聲徵調式,只有5、6、1、2 四個音,節奏較為自由,因此,每位歌者因表達內容、演唱習慣不同,演唱的嘛哈咧均有所差異。結構上,多為兩句式,句尾均為襯詞“嘛”“哈”“咧”,正是這標志性的襯詞“嘛”“哈”“咧”,讓其插上了翅膀,被更多人了解。

(二)合唱《第一書記咱不忘》旋律形態

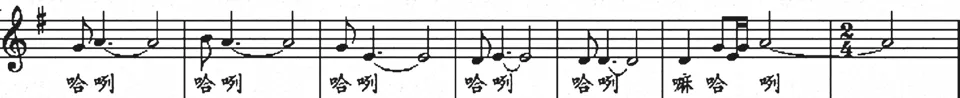

金安老師在合唱作品《第一書記咱不忘》的創作中,以“嘛哈咧”民歌為基本素材,進行了藝術加工處理,作品為G 徵調式,A-B-A 再現三部曲式,曲式結構圖(圖二)如下。

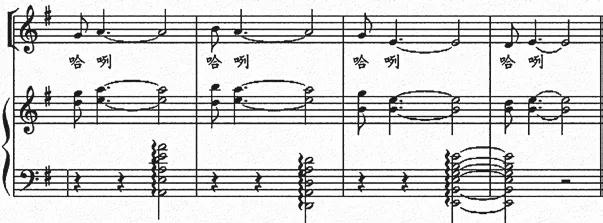

頭尾兩段A 的速度自由,最大地保留了原始民歌特色。旋律上,a 句一開始就在“5、6、1、2”四音上環繞,同時保留襯詞“嘛”“哈”“咧”,以下是A 段a 句女高音部分(圖三)。

中段B 是一個完整的二段曲式,分節歌形式,重復三次。速度上,相較于A 段的自由風格,B 段的速度、節拍非常平穩,稍快,情緒上輕松活潑。旋律進行上,b 和b1 句還是民歌“嘛哈咧”的素材,都是二三度平穩進行,從c 句開始旋律擴張,四度上行到高音區進行,形成旋律高潮。最后的a2 句又回到“嘛哈咧”的句式。

(三)合唱聲部的和聲、聲部組合與織體形態

合唱作品《第一書記咱不忘》以傳統和聲為主,大量運用了省略音、替代音和附加音和弦,彰顯民族特色。各聲部連接穩定,進行流暢。B 段高潮部分采用了重屬和弦推進,使得音樂富于張力。合唱聲部組合方面比較靈活,有“高、低”聲部組合,“男聲、女聲”組合,以及“四聲部同節奏”等組合。合唱織體方面,A 段a 句運用了緊縮模仿,先是低聲部對高聲部的模仿,隨后是男聲對女聲的模仿。a1 句模仿之后,進入四聲部同節奏織體。B 段b、b1 句是長音織體,即女聲主旋律,男聲長音伴唱。C 句女聲模仿男聲,隨后a2 句四聲部同節奏織體。各種聲部組合形態與織體類型的變化,使得合唱音色有了不同的色彩,更好地展現作品內涵。

四、以“契合”作為鋼琴聲部編配依據

圖一:嘛哈咧即興演唱記譜

圖二:《第一書記咱不忘》曲式結構圖

圖三:A 段a 句女高音譜例

在對混聲合唱《第一書記咱不忘》歌詞、旋律分析后,把握住了合唱聲部的特點,便開始鋼琴伴奏編配工作。鋼琴伴奏編配必須尊重原作品風格,在此基礎上,再進行個性化音響處理。以下從三個方面進行織體編配分析。

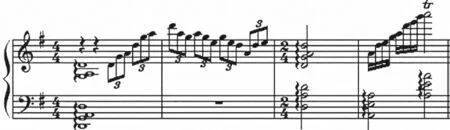

圖四:A 段a 句伴奏譜例

圖五、B 段C 句伴奏譜例

圖六、前奏的伴奏譜例

(一)和聲的契合

為合唱作品編配伴奏和為獨唱作品編配伴奏是不一樣的,混聲合唱作品四個聲部所確定的和弦基本是固定的,所以鋼琴伴奏編配必須與合唱聲部的和弦安排保持一致。之前提到,在《第一書記咱不忘》中,以傳統和聲為主,大量運用了附加音、省略音等和弦。所以,鋼琴伴奏編配必須與此保持契合。如下圖A 段a 句(圖四),伴奏采用附加音和弦(合唱僅摘取女高音聲部)。

(二)聲部的契合

在為合唱作品配伴奏中,伴奏需要對合唱某些聲部進行強化。有時強調主旋律聲部,讓主旋律凸顯,有時則強調低音聲部,讓低音聲部流動。這一切都需要根據實際作品進行分析。如該作品B 段C句(圖五),這一句開始進行旋律高潮,音響、情緒都需要強化。因此,伴奏聲部重復主旋律,效果突出(合唱僅摘取女高音聲部)。

(三)情緒的契合

為作品配伴奏,要把握住作品的層次,以及每個段落的情緒。混聲合唱《第一書記咱不忘》,A段自由風格,描畫了一幅山清水秀的瑤山景色,伴奏寫作上,以琶音為主,速度自由。到了B 段,情緒上輕松活潑,速度穩定,甚至帶有舞蹈性節奏,伴奏寫作上則要強化節奏型,突出舞蹈性。下圖是作品的前奏(圖六),自由風格。

除了以上三點之外,在伴奏配寫的實踐當中,還需要考慮音區選擇、織體選擇、民族節奏型等,這都需要編配者多研究作品,多參與鋼琴伴奏實踐,積累經驗,才能配寫出優秀的鋼琴伴奏。

為合唱作品編配鋼琴伴奏,能讓合唱作品插上翅膀,讓作品有更好的傳播形式。為混聲合唱《第一書記咱不忘》配寫鋼琴伴奏,能讓更多的表演團體、專業團隊有條件去演繹,讓大眾了解蒙山瑤族山歌,了解廣西梧州文化。廣西是一個多民族聚居地,除漢族外,還世代居住著壯、瑤、苗、侗等十一個少數民族,每個民族都有自己獨特的音樂文化,作為專業音樂工作者,我們應積極地探索新的創作形式,多吸收新的音樂語言,做到現代與傳統融會貫通,才能使本土音樂得到更好的傳承和發展。