不確定感與從眾:決斷性與結構需求的中介作用

韓瑞康 林靜遠 梅 穎 李開云 林豐勛 雷 怡 李 紅

(1 四川師范大學腦與心理科學研究院,成都 610066) (2 濟南大學教育與心理科學學院,濟南 250022)

1 引言

調整自己的態度和行為來迎合群體觀點的現象稱為從眾(Hertz & Wiese, 2016),個體在不確定環境中更容易從眾(Crutchfield, 1955)。不確定感分為信息不確定感和自我不確定感:信息不確定感來源于不確定的社會環境,如模糊或沖突情境;自我不確定感指個體對心理品質的不確定感受(van den Bos, 2009)。自我不確定感受個體特質和情境變化的影響,且在一定條件下可由信息不確定感轉化而來(楊慶 等, 2017)。近年來,大量研究證明信息不確定感影響從眾,例如,“創新產品”容易誘發個體更強的不確定感,進而使個體判斷其實用性時容易從眾(張紅 等, 2019);研究者采用在線測試的實驗方法證明網絡匿名性增加將導致更多的從眾現象(Wijenayake et al.,2020)。可見,不確定感增加從眾的現象具有跨情境的普遍性。然而,對于其內在加工過程及加工過程是否存在個體差異,目前尚不明確。

較高的不確定感可能導致個體厭惡與不安感增加,甚至對生命意義產生懷疑(Hogg, 2007),這表現了不確定感的消極效應,因此主流的不確定感理論著重討論消除或緩解不確定感的心理機制。其中,不確定-認同理論(Hogg, 2007)關注群體認同在應對自我不確定感方面的作用,其核心在于個體在較高不確定感的狀態下,傾向于通過去個性化以及自我歸類的策略降低不確定感,并滿足社會歸屬感(Mullin & Hogg, 1998);Festinger(1954)的社會比較理論指出,在情境不確定時,個體傾向于將自己的態度和信念同他人比較,這表明信息不確定感狀態下個體偏好群體信息,以利于形成社會認同感,應對不確定的環境(Overgaauw et al., 2019)。此外,意義保持模型認為確定感需要和歸屬感需要等同屬一個完整的意義系統,當某種需要(如確定感需要)未得到滿足時,個體將通過流動補償的方式尋求另一種需要(如歸屬感需要),從而重新建立意義感(Proulx & Inzlicht, 2012)。可見,從眾可能是消除不確定感的有效策略之一。

當個體感受到信息的模糊性與不確定性時,會傾向于消除不確定,并且迫切地希望找到明確的答案,這一需求便是認知閉合需要(Webster &Kruglanski, 1994)。不確定感將導致個體意義感缺失,而意義感缺失條件下個體會提高認知閉合需要(楊慶 等, 2017; Webber et al., 2018)。有研究者將認知閉合需要作為對不確定感帶來的不適感的衡量標準(Federico et al., 2013)。這些研究支持認知閉合需要與不確定感正相關,然而另一些研究則發現二者的關系是不明確的,例如研究者發現更高的不確定性使高、低認知閉合需要個體在行為上趨于一致(Brizi et al., 2016)。與之類似,認知閉合需要與從眾的關系同樣存在矛盾的結果。一些研究支持高認知閉合需要可能會促進從眾的觀點。認知閉合需要較高的個體更容易感受到群體意見統一的壓力(Kruglanski et al., 2006),可能傾向于從眾;但也有研究發現認知閉合需要較高的個體對主觀決策有更強的自信(Kruglanski et al.,1993),可能傾向于減少從眾。

當前,研究者認為認知閉合需要包括“決斷性”和“結構需求”兩個子維度(劉子旻 等, 2018),前者指個體在模糊情境下快速搜尋信息,做出自信且不再改變的決策的能力(Mannetti et al.,2002);后者指個體對明確性的偏好/趨近以及對于不確定性的厭惡/回避,是一種動機成分(Thompson et al., 2001)。兩維度均反映了由不確定感主導的問題解決過程,這種在模糊情境下急于求解的認知過程對于個體心理與行為發揮著重要作用(劉子旻 等, 2018),這可能參與不確定感與從眾的作用過程。但根據上述研究結論,認知閉合需要與不確定與從眾關系的實驗結果存在矛盾,本研究推測,這可能與認知閉合需要兩個子維度的異質性有關。針對不確定感和認知閉合需要的關系,盡管二者均在對確定性的偏好方面高度相關,但在認知閉合需要的“決斷性”維度上,與無法忍受不確定性負相關,即決斷性越高,個體反而越能夠容忍不確定性(Rosen et al.,2014)。Sollár 和 Vane?ková(2012)認為“決斷性”與“結構需求”兩維度分別反映了認知閉合兩階段模型中的“奪取”和“凍結”兩個階段。“奪取”指個體傾向于快速搜索所在情境中的信息,從而對不確定的問題形成初步的判斷與假設的能力;“凍結”指個體將維持在“奪取”階段所獲得的信息與假設,且回避再次進入不確定狀態的動機(Kruglanski & Webster, 1996)。有研究間接證明了兩維度的異質性,以及兩維度與兩階段模型的對應關系(Cichocka et al., 2016; Nagy et al.,2018)。此外,間接的證據表明認知閉合兩維度與從眾之間潛在的分離關系:以往研究中發現焦慮與決斷性負相關,與結構需求正相關(Neuberg et al.,1997),保守觀念與決斷性相關且與結構需求不相關(van Hiel et al., 2004),而焦慮與保守觀念均是從眾的正向預測因子(Feng et al., 2018; Kaikati et al., 2017)。可見,在探討認知閉合需要對不確定感與從眾關系的影響時,應當對“決斷性”與“結構需求”維度進行區分。

不確定感與從眾均存在性別差異。一方面,相比男性,女性更難忍受不確定性(Laugesen,2007),對不確定性的重視程度更高(de Acedo Lizárraga et al., 2007)。這可能導致不同性別在不確定狀態下的行為表現存在差異,如在競爭中,受到不確定信息影響時,女性表現弱于男性(Balafoutas & Sutter, 2019);在不確定性較強的決策任務中,女性在風險采擇和概率學習方面表現更差(Singh et al., 2020)。另一方面,有研究發現女性的從眾傾向高于男性,但這種性別差異只在部分特定情境或特定文化中出現,如部分社會化進程將男性塑造為更獨立的個體(Eagly, 1987)。以往研究尚未揭示不確定感增加從眾及其內在加工過程是否存在性別差異。

綜上所述,認知閉合需要中的“決斷性”和“結構需求”維度可能以不同的模式作用于不確定感與從眾的關系。據此,本研究提出假設1:決斷性和結構需求共同中介不確定感與從眾的關系。由于不確定感和從眾分別存在性別差異,本研究將進一步探索性別與上述中介效應的關系,并提出假設2:決斷性和結構需求對不確定感與從眾的中介作用存在性別差異。

2 研究方法

2.1 被試

2020 年10 月,采用方便取樣法在濟南市、成都市的兩所高校招募866 名大學生被試完成問卷調查,剔除連續9 題作答同一選項(DeSimone &Harms, 2018)和在陷阱題中回答錯誤的被試,共得到有效問卷804 份(男226 人,平均年齡為20.49±2.10 歲;女 578 人,平均年齡為 19.78±1.75 歲)。

2.2 研究工具

2.2.1 不確定感量表

采用劉華禹(2018)編制的不確定感量表考察信息不確定感。該單維量表包括11 個題項,采用Likert 7 點計分,總分越高代表個體不確定感越強。量表各項擬合指標良好,χ2/df=5.85,CFI=0.94,TLI=0.91,RMSEA=0.08。本研究中,該量表的Cronbach’s α 系數為 0.84。

2.2.2 從眾量表

參考并修訂了周琳(2019)修訂的從眾量表,該量表包含30 個題項,由兩個維度構成,包括人格層面的從眾與具體情境下的從眾,量表采用Likert 4 點計分,總分越高代表個體越傾向產生從眾心理與行為。量表各項擬合指標可接受,χ2/df=2.34,CFI=0.90,TLI=0.87,RMSEA=0.04。本研究中該量表的 Cronbach’s α 系數為 0.83。

2.2.3 決斷性量表

采用Webster 和Kruglanski(1994)編制,劉雪峰和梁鈞平(2007)翻譯并修訂的認知閉合需要量表中的決斷性分量表進行測量。該分量表包含7 個題項,采用Likert 6 點計分,總分越高代表個體決斷性越強。量表各項擬合指標良好,χ2/df=5.93,CFI=0.97,TLI=0.95,RMSEA=0.08。本研究中該量表的 Cronbach’s α 系數為 0.82。

2.2.4 結構需求量表

采用Webster 和Kruglanski(1994)編制,劉雪峰和梁鈞平(2007)翻譯并修訂的認知閉合需要量表中的結構需求分量表進行測量。該分量表包含14 個題項,采用Likert 6 點計分,總分越高代表個體結構需求越高。其中第14 題題意表達含混,在原量表中和本研究中因子載荷均不理想,將其剔除,并將剩余13 題匯聚到單一因子上。量表各項擬合指標可接受,χ2/df=4.84,CFI=0.90,TLI=0.87,RMSEA=0.07。本研究中該量表的 Cronbach’s α系數為0.80。

2.3 實驗程序

由經過專業訓練的心理學和相關專業研究者擔任主試,發放問卷并告知被試自愿作答,匿名回收問卷。所有被試均在調查前簽署知情同意書。問卷回收后,使用SPSS25.0、Mplus7.0 以及R 進行數據的分析與處理。

3 結果

3.1 共同方法偏差控制與檢驗

為控制自我報告法可能引起的共同方法偏差,本研究設置了陷阱題,且部分題目采用反向計分。根據周浩和龍立榮(2004)的建議,采用Harman 單因素檢驗進行統計控制,第一因子解釋的變異為15.17%,小于40%,說明本研究不存在明顯的共同方法偏差。

3.2 描述性統計

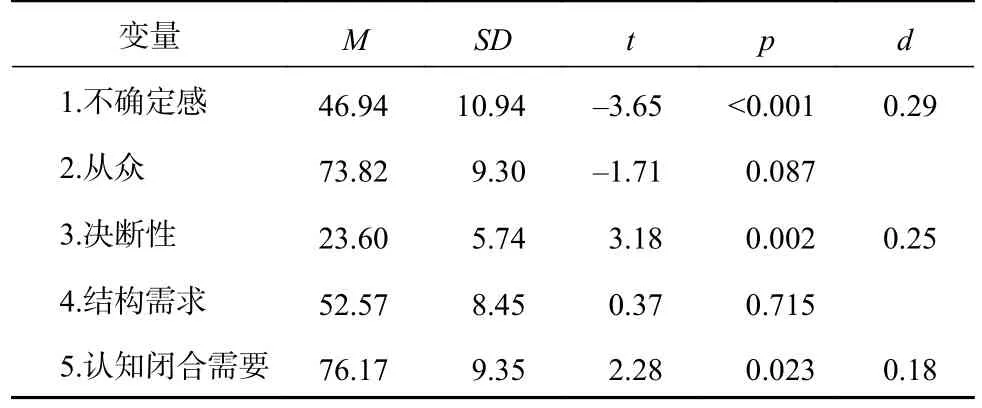

對不確定感、從眾、決斷性、結構需求以及認知閉合需要進行性別上的獨立樣本t 檢驗(見表1)。結果發現,男性不確定感顯著低于女性(t=-3.65,p<0.001, d=0.29),而決斷性顯著高于女性(t=3.18,p=0.002, d=0.25)。在從眾與結構需求兩個變量上均無性別差異(ps>0.05)。受決斷性分量表分數影響,認知閉合需要量表總分,即決斷性與結構需求量表分數加總求和,也存在性別差異,但效應量較小(t=2.28, p=0.023, d=0.18)。

表 1 各變量的平均數、標準差及 t 檢驗(n=804)

3.3 相關分析

考慮到描述性統計在多個變量上存在性別差異,對于男女性被試分別進行各變量相關分析(見表2、表3),結果發現,無論男女,不確定感與從眾之間均存在顯著的正相關;不確定感和從眾分別與決斷性顯著負相關,與結構需求顯著正相關,而與認知閉合需要總分不相關。上述變量間的關系支持將決斷性與結構需求作為兩個變量進行研究的前提假設(Sollár & Vane?ková, 2012),可進行后續檢驗。此外,男性決斷性與結構需求無顯著相關,而女性在這兩個變量上顯著負相關。基于上述結果,本研究將決斷性、結構需求作為中介變量,探究在不同性別群體內,二者在不確定感和從眾之間關系的中介作用。

表 2 男性各變量相關矩陣(n=226)

表 3 女性各變量相關矩陣(n=578)

3.4 中介效應檢驗

本研究以不確定感為預測變量,從眾為結果變量,決斷性與結構需求為中介變量進行中介效應分析。對于不確定感、決斷性和結構需求三個預測變量,其容忍度Tolerance(0.77, 0.91, 0.82)均大于0.1,證明這組數據不存在嚴重的共線性問題。

首先檢驗不確定感對從眾的總效應,發現無論在男(β=0.26, p<0.001)、女(β=0.27, p<0.001)性別上,總效應路徑系數均顯著。隨后,使用Hayes(2017)提供的PROCESS 模型6,采用偏差校正Bootstrap 法抽樣5000 次,分別檢驗男女性不確定感和從眾間的鏈式中介效應,該模型包括決斷性、結構需求的單獨中介以及“不確定感-決斷性-結構需求-從眾”的鏈式多重中介,其中決斷性和結構需求的前后關系基于認知閉合兩階段模型(Neuberg et al., 1997);結果發現,男性鏈式中介效應不顯著,95%CI[-0.022, 0.008],且決斷性與結構需求之間的路徑不顯著(β=0.07, p=0.289),故改用模型4 分析平行中介效應。

中介分析結果見表4。對男性而言,決斷性、結構需求的單獨中介效應顯著,直接效應不顯著(β=0.10, p=0.149),決斷性與結構需求在不確定感與從眾之間起到完全平行中介作用(見圖1);對女性而言,兩個單獨中介效應與“不確定感-決斷性-結構需求-從眾”的間接效應均顯著,“決斷性-結構需求”路徑系數為負,且不確定感與從眾的直接效應不顯著(β=0.07, p=0.797),決斷性與結構需求在不確定感與從眾之間起到完全鏈式中介作用(見圖2)。無論男女,決斷性中介作用均為負,而結構需求中介作用均為正。

表 4 不同性別中介效應分析(n=804)

圖 1 男性中介效應

圖 2 女性中介效應

相對中介效應結果見表4。男、女性中介效應在總效應中的比值分別為70.9%和80.3%,間接效應大于直接效應。其中男性決斷性與結構需求兩條中介路徑所能解釋的效應差異不顯著(9 5%CI[-0.120, 0.119]),分別為35.2%和35.7%;女性三條路徑的效應值在總效應中的比值分別為65.1%、12.2%和3.0%,其中決斷性的獨立中介效應顯著大于結構需求的獨立中介效應(95%CI[0.102,0.217]),以及“決斷性-結構需求”的鏈式中介效應(95%CI[0.138, 0.240]);結構需求的獨立中介效應顯著大于鏈式中介效應(95%CI[0.008,0.054])。

4 討論

4.1 不確定感與從眾的關系

與以往研究一致,本研究發現不確定感與從眾正相關,表明個體在問題不明確、情境模糊或者個體對事件的發展感到不確定時,傾向于產生更多的從眾行為(Hertz & Wiese, 2016)。這一結果支持了不確定-認同理論的觀點,即從眾作為一種補償方式滿足個體被群體認同、接納的需求,進而消除不確定感(Hogg, 2007)。不確定感的消除主要有兩種途徑,其一是直接改變個體認知結構從而調和與認知對象之間的矛盾,但這將耗費個體認知資源且令人焦慮(Proulx & Heine, 2010);其二是采用補償的方式(楊慶 等, 2017),如通過從眾來尋求確定感,相對而言更為便捷。相關實證研究也發現高不確定感個體表現出較為強烈的群體認同及內群體偏好,且群體認同降低了其后續的不確定感(Mullin & Hogg, 1998)。以從眾這一策略滿足歸屬感進而消除不確定感的認知過程,可能體現了個體實踐過程中的適應性機制。

4.2 決斷性與結構需求的單獨中介作用

對總體樣本而言,決斷性與結構需求在不確定感與從眾的關系中起到完全中介作用。不確定感狀態下,二者對從眾的共同作用符合認知閉合兩階段模型(Neuberg et al., 1997):面對不確定問題時,個體首先經歷“奪取”階段,通過迫切快速搜索所在情境中的信息,對不確定的問題形成初步的判斷與假設,而決斷性即代表了不確定狀態下做出確定決策的能力;隨后經歷“凍結”階段,維持在上一階段獲得的信息與假設,而結構需求即代表了維持結構、避免再次受到不確定信息影響的動機(Kruglanski & Webster, 1996; Sollár &Vane?ková, 2012)。因此,決斷性和結構需求可能是解釋不確定感伴隨從眾的關鍵因素。更重要的是,二者對不確定感與從眾的關系存在以下相反的中介模式。

決斷性中介效應為負,不確定感可能通過降低個體決斷性使其更容易從眾。首先,在不確定情境下,個體具有減少認知資源消耗的傾向,簡化信息加工與處理過程,使得信息搜索與決策更為困難(de Dreu et al., 1999; Proulx & Heine, 2010),這表現為決斷性降低,個體難以成功地經歷“奪取”階段;而社會群體線索和多數人的觀點等易得性信息,可能恰好滿足個體在這一階段迫切求解的要求(Hogg & Mullin, 1999),導致個體嘗試采用從眾的方式來完成“奪取”來獲得確定感。另一方面,決斷性越低,表明個體更難自主地對不確定性問題形成假設,這可能使個體放棄追求“與眾不同”的自我,因而選擇從眾(Fromkin &Snyder, 1980)。因此,高不確定感使個體從眾,而低不確定感允許個體自主決斷而減少從眾。

結構需求中介效應為正,不確定感可能通過提高個體結構需求使其更容易從眾。經歷“奪取”階段的個體對模糊問題已經形成初步的判斷與假設,但仍然暴露在不確定感的威脅下,這會使個體產生對于確定結構和組織的需要(Rietzschel et al., 2007),反映為結構需求提高。一方面,高結構需求將導致心理壓力和自我懷疑,這將導致從眾(Campbell et al., 1986; Schultz & Searleman,1998);另一方面,這種維持結構并規避不確定感的動機可能使“奪取”階段參照的群體觀點完成“凍結”,并轉變為穩定的自身態度。

4.3 中介模型的性別差異

本研究發現女性不確定感高于男性,決斷性顯著低于男性,男性決斷性與結構需求兩條中介路徑的效應差異不顯著,而女性三條中介路徑間差異均顯著且決斷性的中介解釋率高于結構需求。這說明,男性在不確定狀態下的從眾可能取決于快速決斷的能力與尋求結構的動機;而女性較低的決斷性可能是引起從眾的決定性因素—女性是否從眾在很大程度上是由能否獨立在不確定環境下快速形成一個確定的判斷所決定的。這一性別差異的結果可以從不確定感感知和動態關系敏感性兩個方面進行解釋:其一,與男性相比,女性感知到的不確定感威脅更大,且對于不確定感更難以忍受(Laugesen, 2007),而更高的不確定感造成的厭惡情緒會對信息的快速搜索和加工造成困難;其二,女性的決斷性低于男性,可能是由于女性對群體內部的動態關系變化更為敏感(Eagly et al., 1981),在進行決策時可能考慮更多的因素,如重視細節(van den Bos et al., 2013)。這與“奪取”階段快速搜索信息的目的相違背,更難進行自主判斷而選擇從眾(Kruglanski & Webster,1996)。女性在“奪取”階段形成的假設往往缺乏主觀的可靠性,在“凍結”階段也會面臨更大的維持假設壓力,這解釋了為何女性決斷性與結構需求成反比。

4.4 研究局限與展望

本研究采用自我報告法,只選用大學生樣本,且性別比例不匹配,這可能影響結果的普遍適用性。本研究也未驗證兩階段加工模型假設中的時序關系(Kruglanski & Webster, 1996)。未來的研究可操縱決斷性和結構需求,如借助高時間分辨率技術,考察不同決斷性、結構需求的個體在從眾決策中的心理活動及其對應的時間進程。

5 結論

(1)不確定感狀態下個體的從眾行為由決斷性和結構需求完全中介,決斷性為負中介效應,結構需求為正中介效應,二者在消除不確定感的過程中與從眾的作用相互補償。(2)決斷性和結構需求對不確定感與從眾的中介作用存在性別差異,女性不確定感與從眾的關系更大程度上受到決斷性的中介;而男性不確定感與從眾的關系受二者的平行中介,這進一步揭示了不確定感狀態下從眾內在加工過程的性別特異性。