水潤中國心

馮春久 曹國宏 孫雙涵 楊振輝

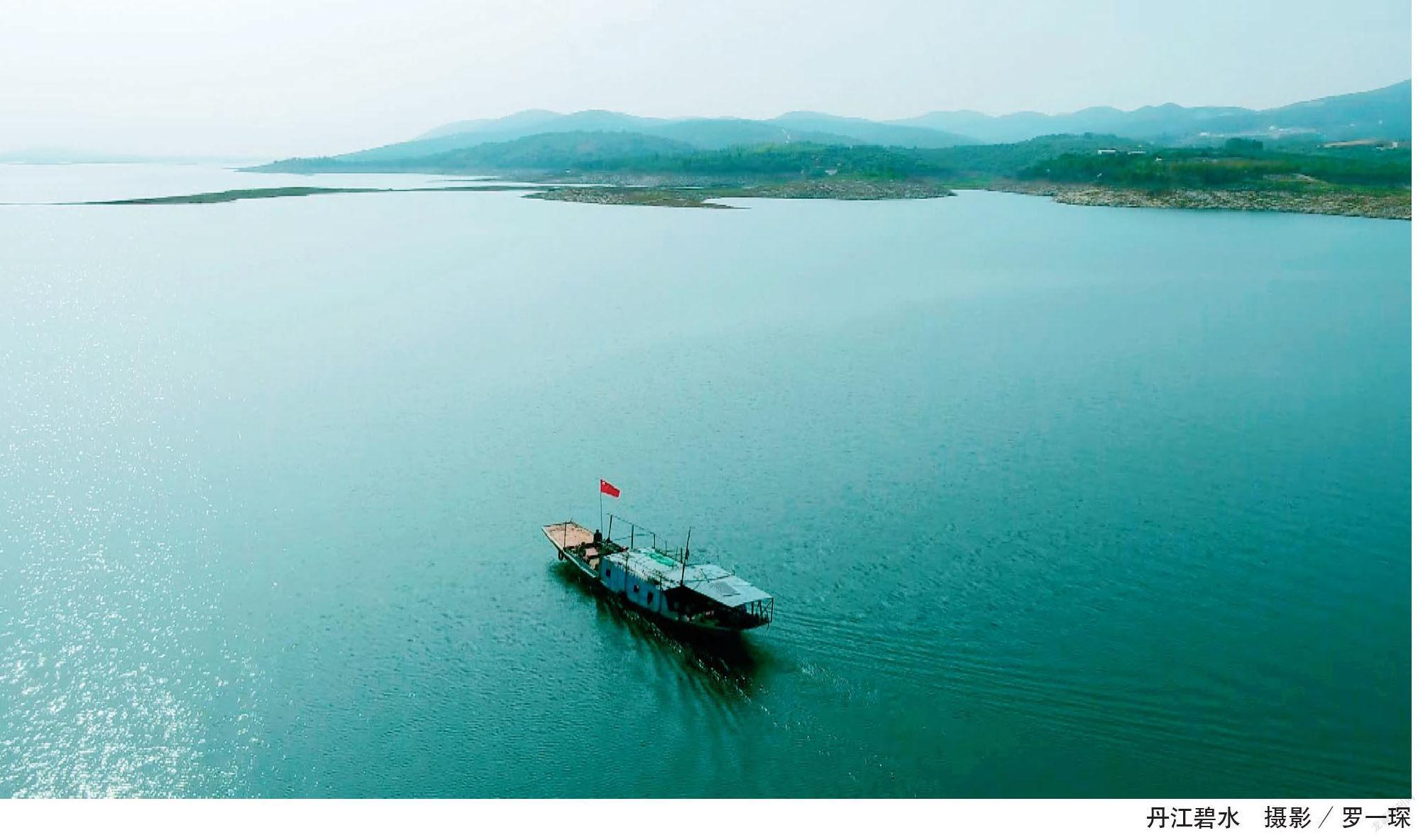

2014年冬,源自茫茫秦嶺深處的丹江水,從河南淅川向北京奔流而去,這流淌的是挾裹著楚漢靈魂的氣血啊,充盈華北兒女的經脈滋潤焦渴的生命。這是淅川庫區千萬萬人民用血汗和淚水甚至生命沉淀的甘露啊,這是一條流向北京的生命之河——

從北京出發,沿南水北調中線干渠南下1432公里,是河南淅川。這里,是南水北調中線工程渠首所在地、核心水源區,國家重點生態功能區,境內綠樹環繞,清河競流。

2014年12月12日14時32分,南水北調中線一期工程正式開閘通水。甘甜清澈的丹江水一路北上,北京、天津、鄭州等沿線20多座大中城市7900多萬人受益。問渠那得清如許,為有源頭活水來。是誰呵護著源頭活水,滋潤著中國的心臟?

吃水不忘掘井人,移民就是掘井人

回想起2021年5月13日習近平總書記視察鄒莊村的場景,淅川縣九重鎮鄒莊村黨支部書記鄒玉新依舊很激動:“我依然清楚地記得總書記說,‘你們為了沿線的人民能夠喝上好水,舍小家為大家,這是一種偉大的奉獻精神,沿線人民、全國人民都應該感謝你們。吃水不忘掘井人,你們就是掘井人。’聽了總書記的話,大家都很感動,覺得我們的付出都是值得的。”

翻開整個淅川的移民搬遷史,一幕幕悲壯的活報劇又在眼前上演。1958年,丹江口水庫開始修建,還沒來得及抖落身上筑壩的塵土,淅川首批2.3萬移民支邊青海;1966年至1968年,淅川7萬多移民遷往湖北;20世紀70年代,隨著丹江水位的不斷升高,淅川再次移民……自1959年到2011年,在長達半個世紀時間里,淅川先后有36.8萬人西進青海,南下湖北。風雪交加的青藏高原,留下了他們墾荒的腳步;蘆葦遍地的湖北大柴湖,見證了他們篳路藍縷的身影。

2010年6月,新時期南水北調丹江口庫區移民搬遷啟動。淅川新增淹沒面積144平方公里,幾十萬畝肥沃的土地沉陷出一片汪洋,幾十萬間房屋或拆毀或淹沒,各項靜態淹沒損失近100億元,主要淹沒指標居庫區兩省六縣市之首。

鄒玉新就是這批移民中的一員,回憶起搬遷的那段日子,心里還是陣陣疼痛,“沒有到過移民村,你可能不知道移民搬遷的辛酸。他們扒掉自己親手蓋的房屋,鋸倒自己親手栽的樹木,賣掉自己親手養大的牛羊……他們在殘垣斷壁前吃下最后一頓晚餐,在送親的火堆前徹夜不眠,在祖宗的墳前長跪不起;他們拉著小兒、攙著親娘腳步蹣跚……”

“金窩銀窩不如自家窮窩啊。一年以后,當我們重返故里,再也看不到昔日的家園,聽不到熟悉的鄉音,一個個忍不住跪倒在地、放聲痛哭。你想呀,在中國的版圖上,再也沒有了這些行政區劃;在這塊土地上,再也見不到炊煙裊裊的村莊。”鄒玉新的眼里噙滿淚水。

據了解,在“天下第一難”的移民工作中,淅川縣沒有發生一起移民重大傷亡事件。但卻有300多名黨員干部暈倒在搬遷現場;100多名干部因公負傷;王玉敏、李春英、劉伍洲、金存澤和馬有志等10名干部,犧牲在移民工作一線。

“黨和政府沒有忘記移民老鄉,對我們厚愛有加。”鄒玉新介紹,目前,淅川縣通過挖掘村里的移民文化、紅色文化和田園生態文化,打造集紅色研學、農耕文化研學、農旅休閑等于一體的觀光帶,“我們發展得越來越好,老百姓的腰包也越來越鼓,生活正如‘芝麻開花節節高’,往后的日子會更好哩”!

壯士斷腕破困局? 綠色發展辟新路

夕陽余暉下,鍋爐銹跡斑斑,兩根煙囪高聳,大門上的字跡依稀可辨——淅川縣豐源化工有限公司。很難想象,這曾經是原化工部在豫鄂陜三省七縣交界布點的唯一氮肥生產企業,職工1428人,總資產4億元,年產6.5萬噸合成氨,產值2.5億元。

“在那個糧食生產能力低、全國人民吃不飽飯的年代,豐源化工對豫鄂陜農業發展、農民增收起到了重要作用,卻因南水北調中線工程建設被迫關停。”說到“重要”二字時,企業負責人王運斌加重了語氣。

“企業關停后,1428名職工被迫下崗失業。站在關停的設備前,職工們眼淚流個不停,‘飯碗砸了,這可咋整?’那段時間,他們吃不下飯,睡不著覺,心里堵得慌。由于生活陷入窘迫,他們不得不在大街小巷拾破爛、推三輪、擺地攤,維持生計。”王運斌的眼睛有些濕潤了。

為了一庫碧水,淅川廣大干群經歷了怎樣的痛楚呀,先后關停380多家污染企業,1.9萬名工人下崗失業;取締庫區水上餐飲船及5萬余個養魚網箱,全面取締禁養區內400家養殖場、100多個養殖戶,綜合損失達8億元。

但淅川人民深知,對南水北調這項宏圖偉業來說,自己再大的事也是小事。

守山守水,不能守窮。淅川縣以“雙九”戰略為引領,立足水質保護的剛性要求,掀起了一場“綠色革命”,并出臺一系列優惠政策,引導企業技術改造、轉型升級。與此同時,大力調整工業結構,王運斌也在政府資金支持下,成功將企業轉型為一家綠色環保的生產企業。去年12月,公司榮獲“河南省知識產權優勢企業”稱號,正加快邁向高端制造業。

當好“掘井人”,共護“門前水”

在馬蹬鎮寇樓村,伴隨著挖掘機的轟鳴聲,侵占丹江口水庫庫容的千畝大閘蟹基地被夷為平地,在現場指揮的是鎮河長辦主任張陽。

“馬蹬鎮庫岸線長,需要整治138個點位,幾乎占全縣三分之一。”張陽介紹,從核查到拆除,她全程參與,5個多月幾乎沒有休息過。為了確保整改進度和效果,有時一天要在不同的點位之間奔波200多公里;個別群眾人難見、電話不接,她就輾轉找其親朋、鄰里來做工作;有時候白天做通工作,為防止反復,就連夜拆除。

正是在張陽等庫區黨員干部的努力下,“守好一庫碧水”專項整治行動有力推進。截至4月24日,淅川縣已整改問題點位493處,整改率達99.19%。

“要把水源區的生態環境保護工作作為重中之重,劃出硬杠杠,堅定不移做好各項工作,守好這一庫碧水。”牢記總書記的囑托,張陽等新時代的“掘井人”,像保護眼睛一樣呵護著一庫碧水。

作為移民精神發源地,淅川不斷吟唱出最美之歌。在全縣開展“弘揚移民精神,弘揚好家風家訓,爭做最美淅川人”的“兩弘揚一爭做”活動,一大批新時代的“掘井人”應運而出:30多年以山為家、與林為伴,守衛著水源地的“綠色長城”的“最美護林員”陳人范;無論盛夏驕陽似火,還是寒冬寒風刺骨,終日巡查水面漂浮物的“最美護水員”尚世杰;從朝霞微泛的黎明到余暉盡染的傍晚,日復一日重復道路清潔工作的“最美環衛工”候林旺……

歷史的車輪滾滾向前,正如滔滔丹江永不止步。隨著“兩弘揚一爭做”活動的深入開展,淅川的黨員干群用一庫碧水詮釋著自己的忠誠擔當。最新監測數據顯示,丹江口水庫水質均穩定達到Ⅱ類水標準,水質狀況優良,符合調水標準。