頸關節錯縫術對頸源性失眠患者的臨床療效及頸動脈血流阻力指數的影響

羅 琎,覃一玨,郭 全,劉海潤,黃淵哲

(廣西壯族自治區人民醫院中醫科,廣西 南寧 530021)

頸源性失眠是指由頸椎的退行性病變導致頸椎小關節錯縫、頸椎肌肉痙攣等多種因素刺激頸部交感神經和椎動脈,引起大腦興奮性增高,導致入睡困難、睡眠不足等一系列的臨床癥狀[1]。目前,臨床上治療頸源性失眠常使用阿普唑侖等西藥,可在一定程度上緩解患者的臨床癥狀,但長期服用會損害患者的神經、肝、腎、血管等系統和器官[2]。隨著中醫治療方法的普及,中醫治療失眠癥的療效備受重視,其優勢在于可以標本兼治,扶正祛邪,無不良反應。頸關節錯縫術在傳統旋轉復位的手法上加以改進,可整復關節錯位[3]。基于此,本研究探討頸關節錯縫術對頸源性失眠患者的臨床療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020年7月至2021年6月廣西壯族自治區人民醫院收治的60例頸源性失眠患者為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,各30例。對照組患者中男性17例,女性13例;失眠病程3個月~4年,平均失眠病程(2.58±0.36)年。觀察組患者中男性15例,女性15例;失眠病程3個月~3年,平均失眠病程(2.52±0.34)年。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。本研究經廣西壯族自治區人民醫院倫理委員會批準,患者及其家屬均知情并簽署知情同意書。診斷標準:西醫參照《中國成人失眠診斷與治療指南(2017版)》[4]中頸源性失眠的診斷標準;中醫參照《中醫病癥診斷療效標準》[5]中頸痹、不寐(頸源性失眠)的診斷標準。納入標準:①符合上述中西醫診斷標準者;②年齡在18~70歲;③臨床資料完整。排除標準:①合并出血傾向性疾病或血液系統疾病者;②伴有原發性或繼發性惡性腫瘤者;③惡性病變、關節痛、消化性潰瘍等誘發的失眠患者等。

1.2 治療方法 對照組患者采用常規西藥治療,每晚睡前口服阿普唑侖片(江蘇恩華藥業股份有限公司,國藥準字H32020215,規格:0.4 mg/片),開始以小劑量,0.2 mg/次,1次/d,之后逐漸增加至最大耐受量。10 d為1個療程,共治療2個療程。觀察組患者在對照組基礎上采用頸關節錯縫術治療。①側臥位頸椎十字交叉旋轉微調手法:患者取側臥位,術者雙手食指、中指、無名指3指并攏,根據橫突凸起的部位以一手拇指頂推下一椎至橫突后結節,兩拇指呈剪切交錯關系,術者兩拇指分別按壓棘突向下,將患者頭頸部緩慢拔伸3次,放松頸部肌肉,使錯位節段被動旋轉5°左右,突然加大拇指頂推力量,擴大節段旋轉運動幅度3°~5°,拇指按壓凸起的橫突,緩慢恢復原位。②坐位上頸椎旋轉微調手法:患者坐在凳子上,術者以一側拇指頂住錯位頸椎對側后凸之關節突內下側,另一側手掌托住患者患側下頜及顳枕骨下緣,施加縱向拔伸力引導患者頭頸向患側旋轉10°左右,拇指同時向上、向外退沖關節突,即可整復。該手法適用于第一到第三頸椎旋轉型錯位。③側臥位頸椎前后交錯旋轉微調法:患者取側臥位,棘突偏凸側朝上,術者以一手拇指頂推下一椎至橫突前結節,另一手拇指頂推同側橫突后結節,兩手拇指呈剪切交錯關系,術者兩拇指分別頂推同一活動節段的相鄰頸椎橫突,使錯位節段被動旋轉5°左右,突然加大拇指頂推力量,推大椎骨旋轉運動幅度3°~5°,即可整復。該手法適用于寰樞關節旋轉型錯位及頸2、3和頸3、4節段旋轉型錯位。1次/d。10 d為1個療程,共治療2個療程。

1.3 觀察指標 ①比較兩組患者臨床療效。顯效:臨床癥狀消失,睡眠深沉、醒后精力充沛;有效:睡眠時間增加3 h以上;無效:失眠無改善甚至加重[5]。總有效率=(顯效+有效)例數/總例數×100%。②比較兩組患者匹茲堡睡眠指數(PSQI)評分。采用PSQI[6]評估患者睡眠質量,量表包括入睡時間、睡眠時間、睡眠效率、睡眠質量4項內容,總分為24分,分數越高表明睡眠質量越差。③比較兩組患者血流動力學指標。分別于治療前后協助患者取適當體位,于左右兩側頸內動脈距離動脈竇1 cm處測量并計算血流動力學指標并記錄。④比較兩組患者頸椎活動度和頸部等長收縮最大肌力。頸椎活動度包括前屈、后伸最大活動度、左側屈、右側屈最大活動度;頸部等長收縮最大肌力包括前屈、后伸最大肌力、左側屈、右側屈最大肌力。

1.4 統計學分析 采用SPSS 22.0軟件進行數據處理。計數資料以[例(%)]表示,組間比較行χ2檢驗;計量資料以(x)表示,組間比較行獨立樣本t檢驗,組內比較行配對樣本t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

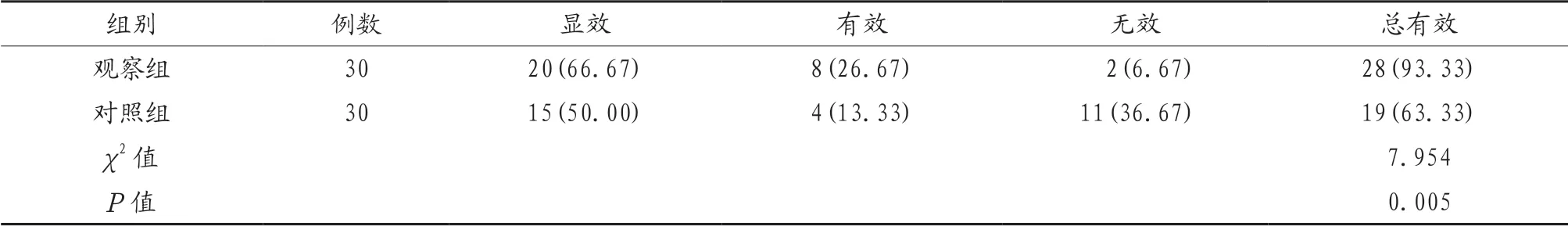

2.1 兩組患者臨床療效比較 觀察組患者治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較[例(%)]

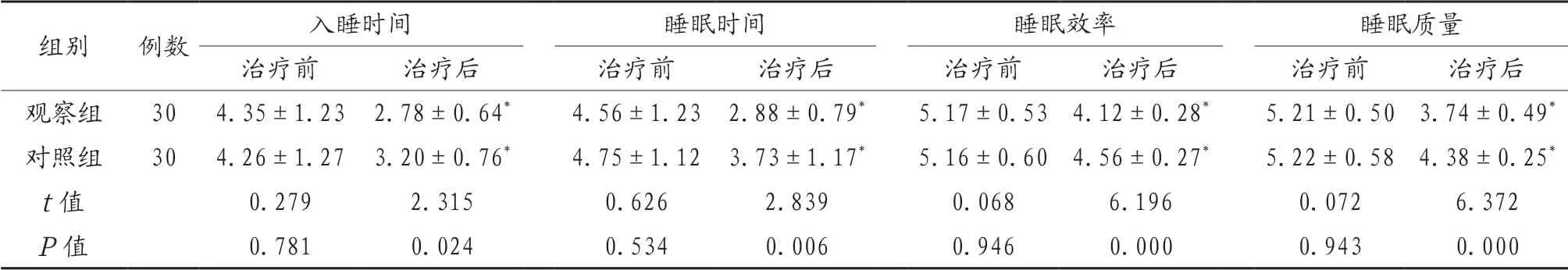

2.2 兩組患者PSQI評分比較 治療后兩組患者PSQI評分低于治療前,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者PSQI評分比較(分,x)

2.3 兩組患者血流動力學指標比較 治療后兩組患者舒張末期血流速度、收縮末期血流速度高于治療前,血流阻力指數、搏動指數低于治療前,差異有統計學意義(P<0.05);治療后觀察組患者舒張末期血流速度、收縮末期血流速度高于對照組,血流阻力指數、搏動指數低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者血流動力學指標比較(x)

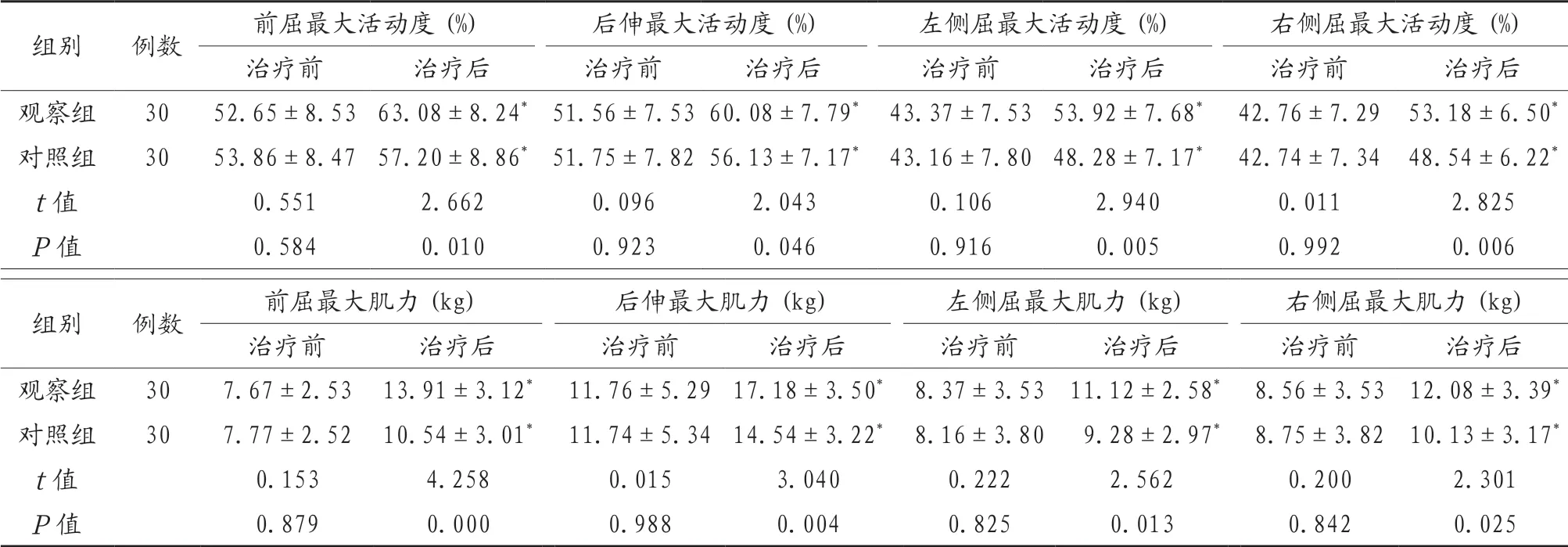

2.4 兩組患者頸椎活動度和頸部等長收縮最大肌力比較 治療后兩組患者頸椎活動度和頸部等長收縮最大肌力高于治療前,且觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者頸椎活動度和頸部等長收縮最大肌力比較(x)

3 討論

中醫學認為,導致失眠的原因主要是陰血不足、七情內傷、飲食勞倦、素體多虛,主要病機為臟腑氣血功能失調。中藥治療失眠主要以平衡陰陽、養心安神為原則,但中藥起效較慢,療程較長,治療效果不佳。阿普唑侖主要用于治療緊張、焦慮,但藥量加大時容易出現多種不良反應,且藥物使用范圍有限。

頸源性失眠多因頸部受風寒侵入使經脈閉阻、氣血運行不暢所致[7]。根據頸源性失眠的臨床特點,中醫將其病因歸為“筋出槽、骨錯縫”的范疇,是中醫手法治療骨、關節疾病的理論基礎。頸關節錯縫術可在一定程度上緩解肌肉痙攣,調整偏歪的棘突,緩解交感神經的壓迫,其在臨床上常用于治療胸椎、腰椎小關節紊亂、骶髂關節錯位等[8]。現代醫學認為,頸椎關節錯位會直接壓迫椎動脈,導致椎動脈痙攣,反射性引起睡眠中樞系統功能障礙,影響自主神經中樞下丘腦功能,導致晝夜節律失調,形成睡眠覺醒障礙;另外,頸交感神經節受到刺激導致褪黑素分泌也會引起失眠癥狀[9]。頸椎病導致睡眠質量差的主要原因是植物神經功能紊亂、疼痛和麻木、頸椎病反復發作、不良的用枕習慣和睡眠姿勢等。頸關節錯縫術可顯著改善頸椎病患者頸椎前后左右的旋轉和活動度,提升肌肉力量,該手法避免了頸椎旋轉過度造成椎動脈損傷,減輕了頸交感神經和椎動脈過度的壓迫刺激,有效緩解血管痙攣。

本研究結果顯示,治療后觀察組患者睡眠質量評分、血流動力學水平、頸椎活動度和頸部等長收縮最大肌力改善均優于對照組,表明對頸源性失眠患者采用頸關節錯縫術可有效提高臨床療效和睡眠質量,改善血流動力學指標和頸椎活動度,療效確切,與蘭靖杰等[10]研究結果一致。頸關節錯縫術能夠使頸椎椎體錯位肌肉造成的椎動脈、神經根壓迫快速恢復,有效緩解疼痛和改善睡眠質量[11]。從經絡角度分析,頸關節錯縫術作用的部位多是足太陽膀胱經氣外延重迭之處,具有調控督脈和足太陽二脈的樞紐作用,另外該手法使兩個相鄰的頸椎椎體作用于同一神經節段,可以起到調節臟腑的作用,改善失眠[12]。頸關節錯縫術可加速局部血液循環,加快損傷組織的修復,可使機體通過神經-體液調節,增加細胞膜穩定性,降低細胞外液鉀離子濃度,減少疼痛,改善失眠,另外頸關節錯縫術具有擴張基底動脈、改善腦組織血氧供應、增加腦血流量等作用,可在一定程度上調節腦功能。頸關節錯縫術安全有效且無毒副作用,可減輕頸源性失眠患者對藥物的依賴性,容易被患者接受。

綜上,頸關節錯縫術治療頸源性失眠患者效果較好,可有效提高睡眠質量,改善血流動力學指標和頸椎活動度,療效確切。但本研究樣本量較小,未進行大樣本和多時間段的研究,故需要后續進行多中心、大樣本及多時間段的進一步的深入研究。