論惲冰《蒲塘秋艷圖》的藝術表現特色

摘 要:《蒲塘秋艷圖》是清代女畫家惲冰的代表作之一,設色妍麗,技法精巧。此畫營構了一種時空幻化之境,一反傳統文人畫中秋荷頹敗蕭瑟的形象,予觀者以活潑明快、纖秾明艷之感。基于法國哲學家梅洛-龐蒂的知覺現象學理論,從空間、時間兩種角度出發,可以發現惲冰作為閨閣畫家在題材、構圖、技法等方面的獨特安排,從而使之抵達了惲壽平式“師法自然,攝情作畫”的畫境。

關鍵詞:《蒲塘秋艷圖》;惲冰;沒骨畫;常州畫派;知覺現象學

一、梅洛-龐蒂的知覺現象學與傳統繪畫

鑒賞結合的可能性

梅洛-龐蒂遵循胡塞爾現象學的引導,專注于人的意識生活所顯現的意向性特征,并將此種意向性特征奠基于人在前反思狀態下已經擁有的各種基本的身體感知能力[1]。其中,胡塞爾現象學的目標是從意識中獨立出純粹的先驗形式,通過現象學還原的方法懸置(Epoché)了人們的日常經驗、科學實在、宗教實體、純粹數學和邏輯的世界,揭示原初世界的本質[2]。梅洛-龐蒂對胡塞爾現象學最著名的發展莫過于他對原初世界概念的延續。在其著作介紹了原初世界之后,這一論題才廣為人知。在胡塞爾那里,原初世界為科學提供了“元明證性”,即科學的真理性需要得到生活的證實,因此原初世界是前科學、非科學的,是一種“現實的具體環境,真正的實在,我們存在于其內,它對于我們永遠是一切理論實踐和非理論實踐的前所有的、預先存在的基礎和世界”[3]。

在梅洛-龐蒂看來,藝術作品提供了進入此種事物本身的純粹先驗領域的可能性。哲學尋求的是與科學并未關注到的原初世界間的聯系,它求助于那些從未離開原初世界的人來找尋這種聯系。藝術使世界呈現出它本身的樣子,塞尚、胡安·格里斯、布拉克和畢加索等畫家都是從未離開原初世界的人,他們懸置了事物與觀者的親熟性,將觀者帶回對事物本身的觀看,從這個意義上來說畫家的意圖與現象學家們別無二致。

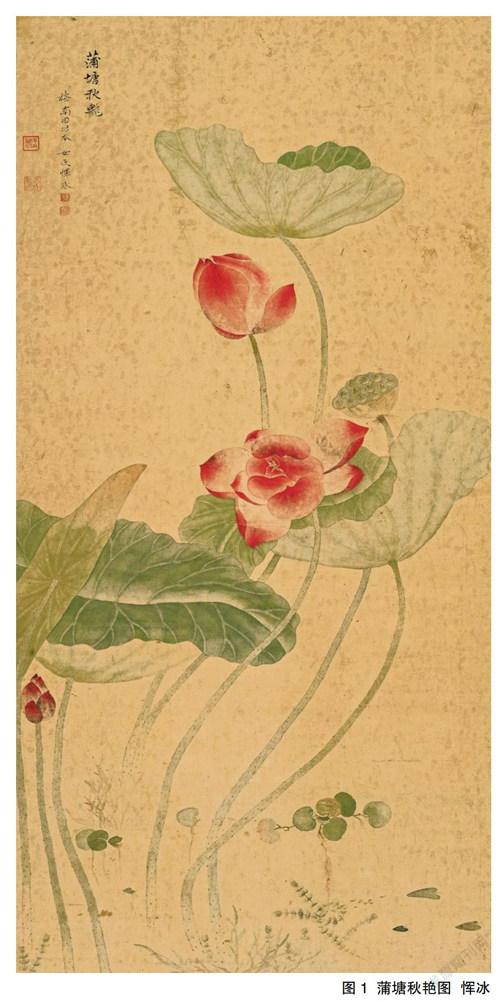

《蒲塘秋艷圖》(圖1)的藝術表現特色便是懸置了事物與觀者的親熟性,違背了科學規律和日常認知,故而從梅洛-龐蒂的知覺現象學理論切入中國傳統沒骨花鳥畫的鑒賞便擁有了可能性,并為人們打開了全新的視角。惲冰作為清代閨閣畫家的代表,其作品《蒲塘秋艷圖》頗具常州畫派鼻祖惲壽平的沒骨畫神韻。《蒲塘秋艷圖》所呈現的時空幻化之境看似背離了科學規律,卻展現出閨閣畫家別具一格的創作傾向。正如梅洛-龐蒂所說,畫家的創作中那些背離科學的安排正是對原初世界的接近,惲冰在題材、構圖、技法上的精心安排亦是她作為畫家未離開原初世界的證明,最終《蒲塘秋艷圖》所呈現的時空幻化之境抵達了惲壽平式“師法自然,攝情作畫”的畫境,顯示出她物我同一的皎然心境和女性主體身份的獨特感知。

二、梅洛-龐蒂的空間深度觀與《蒲塘秋艷圖》的“遮”和“空”

對于梅洛-龐蒂的空間深度觀的考察必須從其空間觀出發,他的空間觀強調了知覺的地位,意在指出科學的局限性。這種局限性在空間深度現象中凸顯出來,因為深度現象展現了科學秩序和知覺經驗的對立。物體本身并不具有深度,是知覺主體經過視覺加工后才產生了深度現象,因此在一切科學秩序和觀念產生之前原初世界就已經存在,人們通過知覺感知它。塞尚對幾何透視法的顛覆成了其佐證,梅洛-龐蒂指出:“塞尚想要畫的正是這個原初的世界。”[4]

空間深度是繪畫中最基礎的表現內容,古典的幾何透視法乃其表現手法,用于在平面的畫布上表現三維的空間深度。塞尚的早期繪畫作品并不遵循幾何秩序和固定視點的古典主義傳統。梅洛-龐蒂認為塞尚早期作品中最著名的那些變形不是他任意妄為的,而是顯示了他對知覺經驗獨特而敏感的感知。這種知覺經驗(呈現在人們知覺中的透視)違背了古典的幾何透視法,卻更接近人們對原初世界的真實體驗。塞尚將自己的身體拋到世界中去感知事物本身,并通過繪畫作品向人們表達他與原初世界相遇時的體驗。

雖說中國傳統繪畫從未有過西方的幾何透視傳統,但也自成一套表現空間深度的體系,那就是“遮”和“空”。其中,“遮”起到的是分隔空間的作用。以《蒲塘秋艷圖》為例,其主畫面(花、葉、蓮蓬部分)的空間深度可分為三個層次。離觀者最近的是畫面左邊的花苞和蜷曲的枯葉,它們的根莖延伸至畫面底部。中間層是盛放的荷花、盛荷右邊的荷葉及其后的蓮蓬,而位于左邊的蓮葉,它的根莖發端于畫面底部,處于最近層;同時,它的蓮葉被盛荷的根莖遮住,起到了銜接最近層和中間層的過渡作用。最遠處的是位于畫面最高處的荷葉及待放的荷花。可見,“遮”是主畫面表達深度的方式,經過惲冰的精妙安排,畫面在花、葉、莖錯落有致的遮擋中形成了從近到遠的空間深度。

如果說“遮”是通過前后遠近的關系來彰顯空間深度,那么“空”則引入了一個更玄妙的空間層次。“空”不是在畫面主結構和景物已大致定型后才被刻意留白,而恰恰相反,它看似無形無際,但畫面的結構和景物是圍繞這個無形的空間展開的[5]。從逼真再現世界的角度來說,《蒲塘秋艷圖》主畫面中的荷花應處于天空和蒲塘形成的背景空間之中,但畫中卻并未見表現天空的云或是表現蒲塘的水紋,甚至沒有安排天際和蒲塘交界的分割線以區分背景的空間深度。“空”正是《蒲塘秋艷圖》在表現空間深度上的最玄妙之處,惲冰放棄了水紋、云紋的線條描畫,觀者卻能精確分辨天空和蒲塘的空間位置,即有蝌蚪嬉戲、水草漂浮之處便是蒲塘,而那向上生長的蓮葉則朝向了天空。“空”的方式不僅展現天空和蒲塘的空間層次,更表現了蒲塘的深度:呈四散狀的水草是長在池底的,它們清晰可見,映襯出蒲塘清淺的狀態。

“遮”是一種更貼近生活經驗的方式,“空”則偏向一種懸置。梅洛-龐蒂在解釋塞尚的作品時,便強調了塞尚通過懸置事物與觀者的親熟性,迫使觀者跟隨其畫作回到原初世界。“空”的手法亦是如此,它使觀者以自己的身體知覺為中介去體會這一原初的空間深度。《蒲塘秋艷圖》妙用“空”的手法,擺脫了幾何透視構建的深度秩序,反而使觀者更接近原初世界的空間深度。幾何透視法的立足點是意圖用視覺征服深度,而“空”的手法則賦予了深度主動性,原初世界的空間深度引領觀者去感知其存在。“存在以某種方式成為可見的,以便進入到繪畫之中。”[6]原初世界的空間深度通過“空”的繪畫手段向觀者敞開,這又依靠身體知覺被觀者感知,這一過程被梅洛-龐蒂稱為“視看的瘋狂”。畫家所繪的是根莖的高低差,卻喚起了觀者對天際線位置的感知;畫家所繪的是水草橫或豎,卻喚起了觀者對蒲塘清淺的感知。于是,繪畫完成了在可見者中揭示不可見者的任務。“空”反而給了觀者更多的感知空間,雖未著一墨,觀者卻可以感知蝌蚪在池塘驚起的層層漣漪,感知天空映襯下隨風輕顫的亭亭秋荷,感知此畫在原初世界中的真實圖景。“空”或許正是一種“回到事物本身”的嘗試,就像塞尚所做的那樣。

三、梅洛-龐蒂的幻覺之思與《蒲塘秋艷圖》的

時間幻覺

幻覺在梅洛-龐蒂的知覺現象學中亦占據重要地位。從探討病理學上的幻覺現象到藝術上的幻覺現象,梅洛-龐蒂揭示了幻覺引領人們接近原初世界的可能性。其實,他的哲學從一開始就把知覺放在了首位,認為原初世界是先于科學秩序和觀念的被知覺的世界,但同時,原初世界是一個包容了各種個人或他人的、確定或含混的樣態的總和,因此單靠知覺人們不可能真正還原原初世界的真實圖景。在梅洛-龐蒂那里,知覺處于世界的中心,而幻覺處于世界的邊緣,人們不應受制于理智主義和經驗主義的客觀思維而把幻覺排除在正常知覺之外,而是應通過邊緣性的幻覺體驗打開一種接近原初世界的新通道。

梅洛-龐蒂將幻覺物體定義為“在時間上和世界上漂浮”的存在[7]。這一特征在藝術作品中得到了直接表現,《蒲塘秋艷圖》亦位于其列。從時間規律來說,《蒲塘秋艷圖》是絕對的漂浮者;按科學規律來說,它會被稱作一種幻覺現象。惲冰將荷花從新生、綻放到枯萎的全部生命狀態匯聚到同一畫面中,選取了四朵荷花展現出幼苞初萌、含苞待放、花期正盛、蓮蓬已現的四種狀態,但這并不符合秋荷的實際生長情況。雖然確有晚發的秋荷,但通常都以孤絕的姿態傲立于一池枯枝敗葉中,多有蕭瑟凄涼之感,它在古代文人作品中也常常以此形象示人,如齊白石愛用雄渾恣肆的筆觸描繪這種在蜷曲黃葉、枯折蓮蓬中展現出非凡生命力的紅色秋荷,與鄭板橋筆下秋荷“搖落見風姿”的高潔風骨最為契合。惲冰可謂是一反秋荷形象的傳統預設,不僅擺脫了那股悲秋的蕭瑟落敗之感,甚至通過將畫面中心聚焦于那朵鮮妍怒放的荷花的構圖排布,為作品奠定了纖秾明艷的主基調。

惲冰做出這種安排是她真的在創作時產生了幻覺嗎?明顯不是,這是惲冰女性主體身份視角感知到的原初世界的再現。她刻意模糊了時間的科學概念,抵達了常州畫派鼻祖惲壽平所追求的畫境。這一安排突破了寫實畫受制于客觀創作對象的局限性,消弭了傳統上科學理性與主觀情感的分野。在惲壽平看來,畫家既要“師法自然”,又要“攝情作畫”。“師法自然”是指畫家應多觀察自然,以自然為師,從自然景物的樣態中領悟繪畫的表現技法。惲冰作為閨閣畫家,優渥的生活環境為她提供了觀察自然的條件。據記載,惲冰經常觀察家中房前屋后的花鳥草木魚蟲,鉆研如何用合適的筆法表現自然。“攝情作畫”即是畫家要將自己的主觀情感融入作品之中,這樣的作品才能打動觀者。《蒲塘秋艷圖》所呈現的時空幻化之境能引領觀者感知惲冰在創作時的充沛情感,體會她物我同一的皎然心境。惲冰對時間概念的模糊正體現了女性主體在創作時細膩敏感的獨特感知,配合她精湛的沒骨畫技,《蒲塘秋艷圖》彰顯了婉約清逸的女性氣質。惲冰作為一個出生在書畫世家的閨閣女畫家,順遂的人生經歷及富足的生活條件使其擺脫了傳統文人畫中常寄托的悲秋之思,整幅圖畫都流露出女性特有的浪漫、細膩情感,同時物我同一的心境也使其在寫實和創作這一看似矛盾的議題之間找到了自洽的方式。

沒骨畫法是寫實畫派常用的繪畫技巧,但是區別于工筆畫法框定線條的拘謹嚴肅之感,沒骨畫法使用色筆、清水筆接染的技巧,直接用色彩濃淡表現創作對象的明暗、形態等特征。同時,筆法的表現即心境的流露,若無穩定的內核則難成此畫。惲冰起筆瀟灑,大膽用色,蘸取朱、綠兩類顏色大面積鋪陳紙面,摻水敷染成濃淡合宜的漸變色塊,在逼真再現荷花真實圖景的同時不失靈動清逸之感,用色鮮妍卻毫無厚重之感,附于紙面的礦色清透,留出的白線流暢,整體婉約內秀,實則暗藏高逸。

參考文獻:

[1]寧曉萌.表達與存在:梅洛-龐蒂現象學研究[M].北京:北京大學出版社,2013:序3.

[2]施皮格伯格.現象學運動[M].王炳文,張金言,譯.北京:商務印書館,2011:180.

[3]貝爾奈特,肯恩,馬爾巴赫.胡塞爾思想概論[M].李幼蒸,譯.北京:中國人民大學出版社,2011:202.

[4]梅洛-龐蒂.意義與無意義[M].北京:商務印書館,2018:10.

[5]姜宇輝.畫與真:梅洛-龐蒂與中國山水畫境[M].上海:上海人民出版社,2013:158.

[6]梅洛-龐蒂.眼與心·世界的散文[M].楊大春,譯.北京:商務印書館,2019:39.

[7]梅洛-龐蒂.知覺現象學[M].姜志輝,譯.北京:商務印書館,2001:429.

作者簡介:

宗芝洋,中國計量大學人文與外語學院碩士研究生。研究方向:美學理論、藝術理論及博物館展覽。