“益清”融學課程:內涵、理念與實踐路徑

編者按:江蘇省清江中學以“德清智明,博學篤行”為校訓,秉承“對學生一生幸福負責,為學生終身發展奠基”的辦學理念,倡導“以文化人、立己為人”的辦學方略,不斷深化教育改革,旨在辦成理念先進、內涵豐厚、質量一流、特色鮮明的高品質學校。

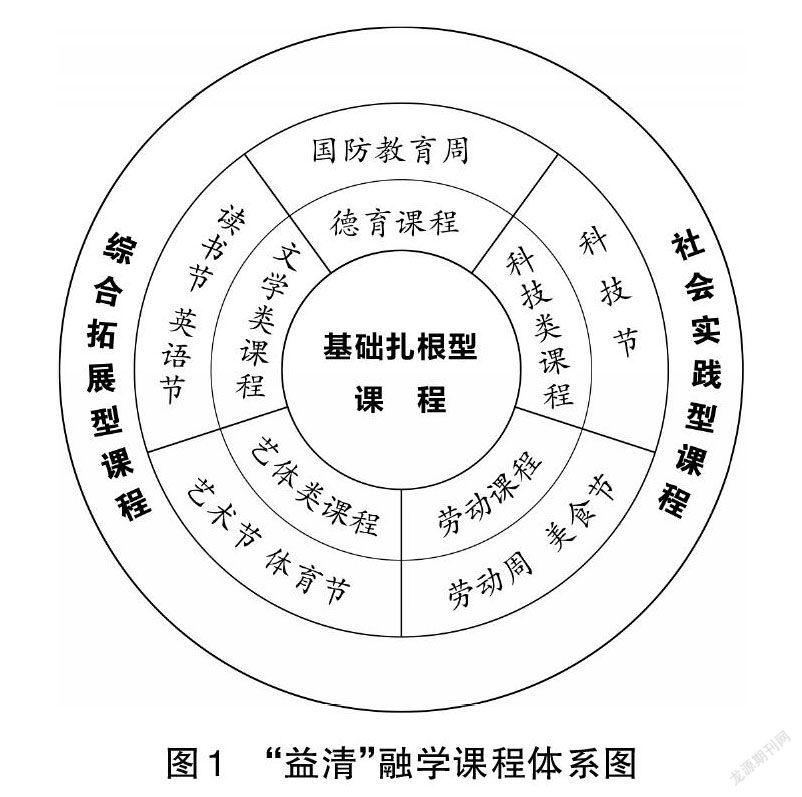

【摘 要】江蘇省清江中學秉承“對學生一生幸福負責,為學生終身發展奠基”的辦學理念,大力推進實施“益清”融學課程。“益清”是課程改革宏觀層面的方向統領,“融學”是課程改革中觀層面的實施手段。學校堅持融合育人、協同育人、學生為本、教學相長的課程理念,形成了基礎扎根型、社會實踐型、綜合拓展型三種類型的課程。在課程設計方面,堅持專家引領;在課程實施方面,堅持立足校本;在課程評價方面,堅持基于素養,全面客觀;在課程拓展方面,堅持基地建設,多元賦能。

【關鍵詞】“益清”融學課程;學校課程體系;學生終身發展

【中圖分類號】G423.07? 【文獻標志碼】B? 【文章編號】1005-6009(2022)34-0063-03

【作者簡介】陳欣,江蘇省清江中學(江蘇淮安,223001)黨委書記、校長,高級教師。

近年來,江蘇省清江中學(以下簡稱“清江中學”)秉承“對學生一生幸福負責,為學生終身發展奠基”的辦學理念,全面落實立德樹人根本任務,在“以文化人、立己為人”辦學方略的引領下,更新課程改革理念,深化課程改革舉措,拓展課程實施路徑,推進實施“益清”融學課程。[1]

一、“益清”融學課程的基本內涵

構建課程體系需注重學校教育哲學的引領,堅持以辦學理念凝聚課程主體的價值共識,以辦學目標勾勒課程建設的理想追求,以培養目標指引課程建設的達成目標。[2]“益清”融學課程是清江中學“以文化人、立己為人”辦學方略的主要載體,以“益清”為課程改革宏觀層面的方向統領,以“融學”為課程改革中觀層面的實施手段。

“益清”出自北宋周敦頤《愛蓮說》中“香遠益清”一句,旨在以“清正”的校風、“清新”的教風和“清涌”的學風,促進學生全面發展、教師專業成長和學校的特色發展。“融學”,指向“五育融通”“資源融匯”“學教融和”。“五育融通”是實踐導向,即關注五育并舉、協同育人;“資源融匯”是實踐路徑,即注重傳統資源、數字資源和時空資源的有機整合;“學教融和”是實踐基準,即強調情境同創、問題共探、角色體驗。

“益清”既指向學生“人文底蘊、科學精神、學會學習、健康生活、責任擔當、實踐創新”六大核心素養,又指向學生核心價值的進一步明確、學科素養的持續內化、關鍵能力的不斷提高、必備知識的日益充實。同時,“益清”也意味著學校課程體系的構建是一項長期的、循序漸進的工程,學校在課程改革創新實踐中推動課程體系建設不斷完善。“融學”的核心要義是突出學生核心素養的培育與課程改革的協同一致、融洽共生。“益清”是“融學”的上位建構,“融學”是“益清”的拓展深化。

二、“益清”融學課程的基本理念

1.融合育人

課程的起點是人,終點也是人,融合育人是深化育人方式改革的關鍵環節。融合育人,要求學校充分理解五育之間的相互關系,對課程進行整體設計、系統實施,推動價值融合、學科融合、資源融合和評價融合。價值融合,強調將五育中每一育的獨特教育價值進行有機融合,推動人的全面發展。學科融合,即讓跨學科課程、綜合實踐課程成為融合育人的有效載體。資源融合,注重利用校內外的多種資源,形成教育合力。評價融合,將過程評價、增值評價和綜合評價進行串聯,實現育人過程和育人效果的和諧統一。

2.協同育人

哈佛大學教授理查德·萊特曾指出:“所有對學生產生深遠影響的、重要的具體事件,有4/5發生在課堂外。”[3]學校在育人過程中,需要對傳統的課堂教學進行改進優化,積極發揮課外和校外活動的作用,構建更加完善、更具活力、更有助于學生核心素養全面發展的協同育人模式,培養時代需要的合格人才。這其中,發揮家庭、學校、社會的協同育人作用至關重要。家庭是學生養成習慣的首要環境,學校是學生發展智力、提升素養的主要場所,社會是學生施展能力、完善人格的重要平臺。家校社協同育人,有利于推進全員育人目標的實現。

3.學生為本

學校進行課程設計和推動課程實施時要堅持學生為本,尊重學生在不同階段的身心發展特點,為每個學生提供適合的教育,構建適合學生發展的學校課程體系。學生為本,就是充分發揮學生學習主體的作用,讓學生形成正確的世界觀和價值觀。“益清”融學課程立足時代發展、區域特色和學校情況,本著“一切為了學生、為了一切學生、為了學生的一切”的指導思想,按照促進學生“全面化、個性化、最大化”發展的思路,強調情境同創、問題共探、角色體驗,推動自主、合作、探究的學習方式,培養學生的自主學習能力,促進學生可持續發展。

4.教學相長

“教學相長”出自《禮記·學記》,意為教和學兩方面互相影響、相得益彰。“益清”融學課程要求教師的“教”要基于國家課程標準、基于學情、基于可量化的評價,助推學生全面發展;學校要為學生的“學”提供情境創設、問題共探、角色體驗的平臺,讓學生在“學”的過程中優化學習方式,提升核心素養。在持續不斷的教與學過程中,學校的課程體系因吸收新的理論而逐步完善,教師因教學實踐和教學研究而得到專業成長,學生因學習而獲得學科素養,實現了全面發展。更為重要的是,學校也在教學相長中實現了高品質建設、高質量發展,校風由此更加“清正”。

三、“益清”融學課程的實施路徑

1.課程設計:專家引領,精準定位

課程設計應基于立德樹人根本任務,設計學校課程實施的多維途徑,落實促進學生學習方式變革的要求。學校可以借助專家學者的智慧,匯集名師力量,規劃設計課程體系建設的基本理念、主要思路、具體任務、保障條件,形成完整的課程體系“藍圖”和“規劃先行、整體推進、持續優化”的課程改革路徑。[4]由此,清江中學的“益清”融學課程形成了基礎扎根型、社會實踐型、綜合拓展型三種類型的課程(見圖1)。學校還確立“E學習環境下”的課程設計方向和“任務單”的課程設計方向,對“益清”融學課程加以補充與完善。

2.課程實施:立足校本,有機生成

課程實施是將課程計劃、綱要、教材等學習資源轉化落實為學生學習的過程。學校以核心素養為軸心和主線,推進國家課程校本化、學校課程生本化、學生活動課程化;構建可理解把握、可操作實施、可觀察評估的課程體系,以此實現課程的不斷創新與生成;形成了支持合作交流學習、個性化學習、角色體驗學習等多種課堂學習模式。

3.課程評價:基于素養,全面客觀

課程評價旨在基于課程的計劃,考查實施和結果是否達成了預期的教育目標,具有導向、激勵、診斷、調節等功能。學校應堅持“評價可視”,落實診斷性評價、過程性評價、總結性評價。清江中學先后構建了“檔案袋評價”“立德樹人+學科評價”的課程評價模型,并在此基礎上,開展“全員讀書工程”“‘小水珠’品格提升工程”“四個‘十佳’評選”“周恩來班創建”等活動,落實綜合性評價,保證評價效果。

4.課程拓展:基地建設,多元賦能

課程基地以創設新型學習環境為特征,以改進課程內容實施方式為重點,以增加體驗活動、增強實踐動手能力為主線,發掘學生潛能特長。清江中學先后建設外語課程基地、國防課程基地、“擺渡人”心育課程基地、勞動課程基地,積極發揮學校特色課程的育人功能。學校編寫國防教育校本學習材料,組織學生進行實境學習,邀請教育專家學者來校講學,從而以多元方式為學生賦能。

【參考文獻】

[1]陳欣.指向社會責任素養的“立己為人”校園文化建設[J].江蘇教育研究,2019(31):47-52.

[2]樊亞嶠.學校教育哲學:校本課程發展的靈魂[J].現代教育管理,2009(7):20-23.

[3]萊特.穿過金色光陰的哈佛人:哈佛大學生成功訪談錄[M].范瑋,譯.北京:中國輕工業出版社,2002:8-9.

[4]賈建國.區域推進學校課程體系建設的思路、機制與模式[J].中國教育學刊,2022(3):86-90.