房屋建筑結構設計中的基礎設計

程勇

(貴陽市建筑設計院有限公司,貴州 貴陽 550004)

0 引言

在房屋建筑結構設計方面,基礎設計為重要組成部分,不僅要求承受建筑使用和施工產生的各種作用,同時需滿足耐久性、承壓性、整體穩固性等各種要求,以免建筑因偶發事故出現結構連續倒塌問題,給人們的生命財產安全帶來威脅。因此應加強建筑結構基礎設計研究,保證基礎設計質量,從而使建筑整體的可靠性、安全性得到提升。

1 影響房屋建筑基礎設計的因素

在房屋建筑結構設計活動中,基礎設計效果首先將受到地質條件影響。如受土質特點影響,不同土層的物理特性不同,能否合理選擇持力層將直接影響基礎穩定性。選用不同的基礎形式,對持力層也提出了不同要求,還要結合實際需求展開分析。除了受地層分布影響,地下水分布也將給基礎施工穿越能力和承載力帶來影響。其次,基礎設計應保證后續結構施工順利進行,因此應考慮施工條件帶來的影響。一方面,基礎施工將受到環境溫度影響,如選用混凝土基礎在低溫條件下施工容易發生混凝土凍脹,導致基礎承載力下降,甚至引發安全事故。另一方面基礎設計需要考慮人為環境因素影響,如樁基施工將對土體產生擠壓作用,因此應確保基礎設計不會給周圍建筑、管線等帶來不利影響。最后,基礎設計應考慮上部結構作用,如上部結構高度、厚度等存在差異,導致不同位置荷載存在明顯差異,將引發地基不均勻沉降,在基礎設計上則要求達到較高穩定性和抗變形等能力要求[1]。

2 房屋建筑結構基礎設計方法分析

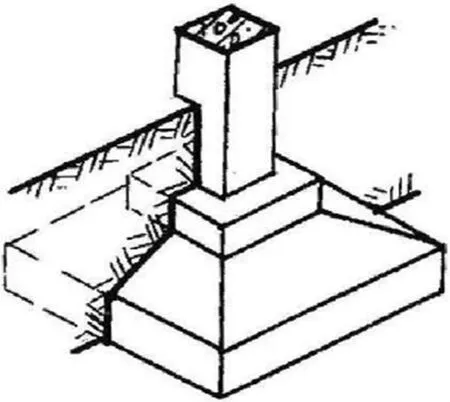

2.1 獨立基礎

在農村、城市近郊等地區的自住房建設中,多采用獨立基礎,如圖1 所示,結構設計難度較低。根據土壤條件,可以對基礎設計方案進行調整,如在地質條件好的地區,由于土質承載力較高,擁有較大密實度,多使用剛性基礎。而在含水量大、土質軟的地區,則采用柔性基礎,有效應對地基不均勻沉降問題。從獨立基礎結構類型來看,劃分為杯形、階形、坡形等類型,使用方式劃分為柱下和墻下基礎。采用柱下基礎,需在承重柱下方進行基礎布置,而在地基承載力較大、上部荷載小的墻下條件下,可在墻下布置條形基礎[2]。

圖1 獨立基礎

2.2 樁基礎

采用樁基礎結構,可以獲得更強的結構承載力,有效支撐上層結構。作為動靜結合的深基礎,樁基可以穿越軟土層,將上部結構荷載轉移至堅硬土層,避免地基出現不均勻沉降問題。在高層建筑中,多采用樁基礎設計方案。為避免地基穩定性受地質條件影響,將采取增加樁基埋深、擴大樁徑等措施,保證樁基承載力足夠。從樁基礎設計方式來看,當持力層選用巖石時目前多采用嵌巖樁,樁體下段為在巖體內澆注的灌注樁,樁端嵌入部分被稱之為嵌巖段,一般情況嵌巖深度需大于等于500mm,具有單樁承載力高、變形小等優勢。在高層建筑建設過程中,由于上部結構向基礎傳導的載荷較高,需要將穩定的微風化巖層或中風化巖當成是持力層,將上部荷載傳遞至嵌巖樁上,繼而依靠巖層提供向上的承載力。在樁嵌入1m 或1 倍樁徑的情況下,樁側和周邊巖土也可計入摩阻力,可以提高其承載力。因此從承載力組成上來看,包含樁端阻力、土層側阻力、嵌巖段側阻力,三者之和能夠滿足上層結構提出的承載力要求[3]。隨著嵌巖深度的增加,樁端阻力也將有所增加。從施工方式上來看,嵌巖樁又可以劃分為人工挖孔和機械成孔兩類,前者適用于基巖埋深淺、底層穩定、動水壓力弱等情況,采用人工挖孔方式對樁端進行擴底,能夠達到提高結構承載力的作用。遭遇硬土層,無法進行人工挖孔,則也采用機械成孔方式,利用鉆孔、沖孔、旋挖等方式作業,可以采用不同機具組合挖孔,能夠提高樁入巖效率。實際采用嵌巖樁,應在設計階段做好樁身大小、樁長等各方面數據分析,以便完成樁承載力驗算,保證基礎結構穩定性達到實際施工要求。在地下空間開發方面,樁基礎運用廣泛,能夠向地下延伸,使上層結構受到風阻被抵消,增強建筑抗震性。在設計實踐中,應加強土層條件分析,根據各項物理性能指標做好場地劃分,做好樁基、承臺等材料選型。根據土地承載力,合理確定樁數量和位置,并加強樁分布間距計算,可以在滿足承載力要求的同時,增強結構施工經濟性。

3 房屋建筑結構基礎設計實踐探討

3.1 工程概況

某房屋建筑屬于高層住宅和商業用房,共11 幢,總面積約8 萬m2。3 棟主塔樓高度達到115m,周圍裙房未設縫,構成多塔大底盤結構。建筑主體采用鋼筋混凝土剪力墻和框架結構,地下建有停車庫、地下室和設備房,結構安全等級達到二級,抗震設防烈度為Ⅶ度。

3.2 基礎選型

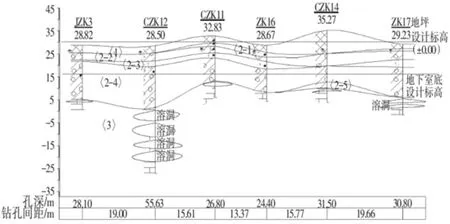

在基礎設計階段,通過前期勘查可知工程所在場地為巖溶強發育地帶,溶洞發育規律差,橫向上成群、成線分布,豎向上呈珠串狀發育,部分溶洞連通。從地層條件來看,從上到下依次分布人工回填土、第四系沖洪積層、中風化白云巖。回填土厚度不均,以砂土為主,回填時間不超1 年,尚未實現自重固結,容易引發地面不均勻沉降問題,導致樁基承受負摩阻力。沖洪積層主要為砂土、卵石,顆粒粗大,層理不明顯,透水性較強,穩定性較差。中風化白云巖節理較發育,含有砂屑泥晶白云巖,芯部位短柱狀或塊狀,局部發生溶蝕現象。通過綜合分析,將白云巖當成是持力層,可知其容重達到27kN/m3,承載力特征值為4000kN,極限側阻力為1200kPa,端阻力達到8000kPa。在基礎設計方面,鉆孔揭示溶洞高度在0.4~5.7m 范圍內,地質剖面圖如圖2所示,頂部標高達到-17.1~12.8m,可見溶洞率達到24%,屬于中等發育場地,不存在土洞。

圖2 工程地質剖面圖

按照上述思路從施工方式出發,首先可以提出方案一,即采用機械成孔嵌巖樁,持力層選用中風化白云巖。在穿越溶洞時,考慮到上部結構對單樁承載力特征值提出了較高要求,還要采用機械成孔嵌巖樁克服復雜地質條件帶來的影響,保證樁順利入巖。方案二,則將工程基礎設計為人工挖孔嵌巖樁,可以擴底。針對地質勘察確認樁基持力層巖面埋藏較淺的區域,確認孔樁深度不超過15m,同時不存在串珠狀溶洞,可以采用該種成樁方式。通過做好成孔質量檢查,先確認地質變化情況,能夠確保混凝土澆注質量和沉渣的檢查,施工時先進行機械施工,填芯后再進行人工挖孔。經過經濟性、可操作性和質量控制性比較,業主選用了兩者相結合的方式。因人工挖孔的質量較機械成孔更容易得到保證,同時在后期施工時對溶洞地區還可以進行補勘,經濟性和所需場地操作性較機械成孔好,因此在有些地區還是能得到施工單位常選用,但要注意有些地區受政策影響不可采用。

3.3 基礎設計

完成基礎選型后,結合工程條件確認樁徑在1400~2000mm 之間,嵌入基巖深度達到1m。按照國標和地標《建筑樁基礎技術規范》規范,可知嵌巖樁單樁承載力可以利用式(1)計算:

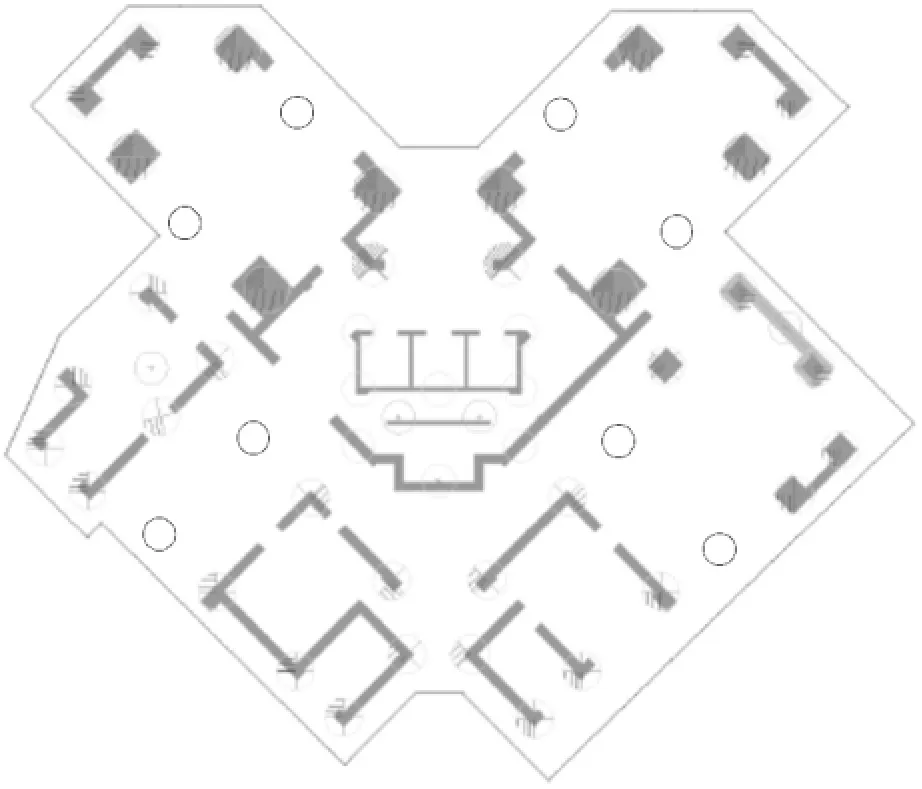

式中:Quk——單樁樁端極限承載力標準值;u——樁身周長;qsik——樁周土極限側阻值;qpk——樁周土極限端阻值;li——樁周所在土層厚;Apl——樁面積。通過計算分析可知,單樁承載力特征值在8792~16328kN 之間。設計時要求樁底持力層厚度應達到樁徑3 倍且不小于5m 要求。為確保各基樁能夠協同發揮支撐作用,按照樁筏進行布置,通過沖切和抗剪計算最后確定筏板厚度為1.8m。樁基平面布置如圖3 所示。

圖3 樁基平面布置

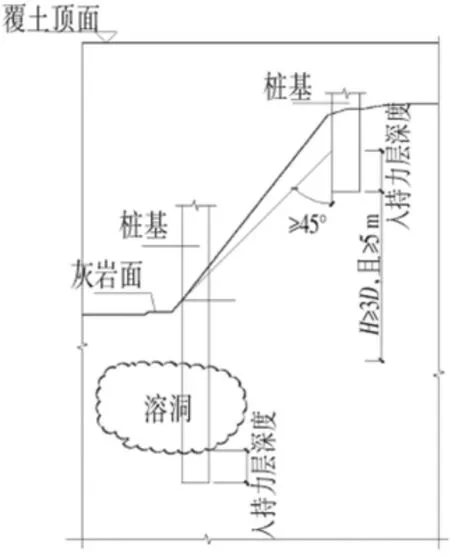

在基礎設計實踐中,為確保嵌巖樁能夠可靠嵌入基巖面中,還應認識到巖層表面存在較大起伏,可能存在溶槽、溝槽等結構,一旦樁端落在斜面或隆起位置將引發滑樁問題。為確保樁端應力范圍內不存在臨空面,需要通過詳細勘探確定每根樁的持力層位置和深度,保證樁基礎設計的可靠性。按照技術規范可知,針對大直徑嵌巖樁需要采用一樁多孔方式對持力層性狀進行確認。在樁徑不超1m 時,可以布置1 個鉆孔,而樁徑在1m 和 1.2m 之間則布置 2 個鉆孔,在 1.2m 和 1.6m 之間布置3 個鉆孔,超出1.6m 布置至少4 個鉆孔。考慮到工程溶洞發育無明顯規律,各鉆孔勘察得到的巖面標高可能存在較大差值,需要在距離樁中心0.25d(d 為樁徑)的位置布置1 個鉆孔,對持力層的鉆探深度達到至少4d 且不小于8m。在掌握溶洞發育情況和巖面等高線等參數的基礎上,可以進行第二階段布孔,確保鉆孔數量和深度等達到要求。通過超前鉆探可以發現,主體建筑所在位置洞隙率變化較大,巖面起伏較大,將最低穩定基巖當成是樁端持力層,針對直徑不超2m 樁需獲得最少2 孔超前鉆數據,直徑達到2m 及以上則需要布置3 孔。遭遇因溶洞導致相鄰樁底高差過大的情況,如圖4 所示,需要使溶洞范圍樁進入持力層深從洞底開始算起,確認標高較高的樁入巖起點與相鄰樁入巖面夾角至少達到45°,同時樁底至少達到3d 且至少5m,保證基巖內不存在臨空面[4]。遭遇陡坡面,需要將應力擴散角設在30°~40°之間。遇到鷹嘴巖,應確認樁端穿越巖層,直至落于穩定基巖面。結合實際情況確定樁長,能夠確保各單樁提供足夠承載力,避免因溶洞分布因素給工程帶來安全隱患,使工程建設質量得到保證。

圖4 相鄰樁底高差大情況下穩定基巖面的判定

4 結語

在房屋建筑結構基礎設計中,需要結合地質條件、施工條件和上部結構壓力等各方面因素合理進行基礎選型。而掌握獨立基礎、樁基礎等各種基礎的特點和適用條件,能夠在設計實踐中合理制定基礎設計方案。在方案選定和基礎設計過程中,需要進一步驗證基礎承載力足夠,保證每根嵌巖樁嵌入持力層的深度合理。所以在基礎設計時應做到貫徹執行國家技術經濟政策,結合地方特點,做到安全適用、技術先進、經濟合理、確保質量。