南部非洲地區富裂隙強風化砂巖鉆孔灌注樁施工關鍵技術

陳豪舉

摘要 鉆孔灌注樁以其適應性強、施工簡便等特點廣泛應用于橋梁樁基領域。南部非洲近海地區的強風化砂巖地層因其裂隙發育、易溶蝕、巖層強度變化不一等特點使得鉆孔灌注樁施工存在諸多困難。文章通過總結非洲莫桑比克SAVE河大橋樁基施工的工程實踐,對強風化砂巖條件下鉆孔灌注樁施工關鍵工序、常見施工難點及處理措施進行了分析探討。研究成果在大橋建設過程中成功實施,解決了砂層塌孔、巖層裂隙漏漿等問題,為此類地層的樁基施工提供了較為豐富的工作思路及可靠方案。

關鍵詞 鉆孔灌注樁;富裂隙強風化砂巖巖層;施工技術;塌孔;漏漿

中圖分類號 U445.551 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2022)10-0119-03

0 引言

在南部非洲近海地區,富裂隙強風化砂巖是普遍存在的地質結構,在此類地區進行橋梁樁基施工時,裂隙發育、易溶蝕、巖層強度變化不一等不良地質易造成基樁施工困難,甚至影響到項目質量和工期。該文以莫桑比克中部SAVE河大橋項目的樁基施工為例,對富裂隙強風化砂巖條件下鉆孔灌注樁施工的關鍵工序及難點處理進行分析探討,總結出具有普遍性和經驗性的施工技術方案。

1 工程概況

莫桑比克SAVE河大橋共計17個樁位,92根直徑1.5 m樁基,總長5 026 m,平均深度54.6 m,最深為82 m。以現場勘察報告中北岸NP1橋墩的地質特征為例,現場區域內上覆松散沉積物,下伏基巖,可分為0~3.6 m黏土碎石沉積層;3.6~22.2 m全風化砂巖,屬于軟巖,出現溶蝕現象,裂隙發育;22.2~44.4 m強風化鈣質砂巖,出現大量蜂窩狀溶孔,28 m泥巖夾層,此類地質結構在南部非洲近海地區十分常見。各土層巖性特征及承載力參數見表1。

下伏基巖巖石膠結不致密,裂隙發育,富水性強。北岸橋臺樁位處地下水位14.2 m,南岸橋臺樁位地下水位14.8 m,與河床水位接近,表明施工區域內地下水與河水水力聯系密切。

2 富裂隙強風化砂巖地區鉆孔灌注樁施工技術

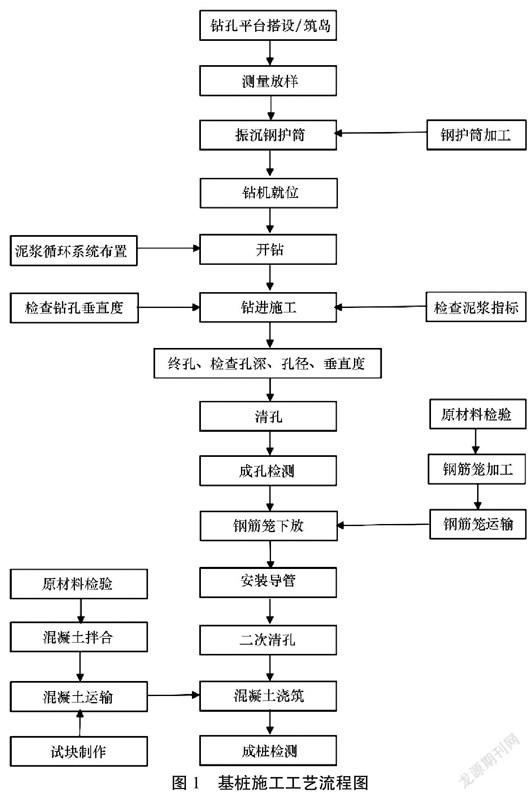

基樁施工工藝流程圖如圖1。

2.1 施工前準備工作

(1)現場采用ZJD-2300氣舉反循環回旋鉆機并配置ZX-200泥漿凈化器等配套設備。鉆機鉆孔最大直徑2.0 m,現場采用1.5 m鉆頭,最大深度140 m,動力頭轉速18轉/分,扭矩為12 t·m,總功率110 kW,整機重量為25 t。

(2)Save河為間歇河流,引橋橋墩及主橋過渡墩樁位采用旱季淺水筑島法。主橋三、四號墩位位于主河道內,搭設鉆孔平臺并采用鋼管樁基礎,2H450×200承重梁,貝雷梁、分配梁工25a以及工12.6,面板采用δ10 mm花紋鋼板。

(3)鋼護筒直徑1.8 m,壁厚14 mm,長5 m。護筒振設穿過松散砂層,進入黏土層,頂端高于平臺頂面0.30 m。鉆孔平臺上采用型鋼導向架,導向架直接與鉆孔平臺連接以增強剛度及穩定性。

2.2 泥漿制備

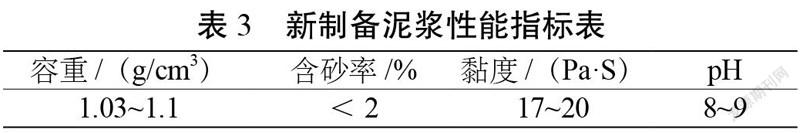

Save河橋所在區域的地質以砂層為主,不具備主動造漿能力。鉆孔施工采用人工造漿,布設泥漿循環系統用于鉆進補漿及二次清孔。制備泥漿需要粘土、膨潤土和水,并摻入一定比例純堿、CMC和PHP,具體參數見表2,新制備泥漿應滿足表3的性能指標。北引橋NP4、NP5、NP6墩位于易塌陷地區,鉆孔灌注樁的泥漿黏度控制在24 Pa·S[1]。

2.3 回旋鉆鉆進成孔

(1)鉆機在護筒內正循環造漿,通過護筒底部的過渡段時進尺速度為0.3 m/h,避免擾動底口土層,保證護壁質量及護筒穩定性。

(2)在護筒外黏土層鉆進時,泥漿比重降低至1.05 g/cm,黏度降低至15 Pa·S,進尺速度為0.5 m/h,過程中定時觀察鉆機參數和泥漿指標。

(3)根據地勘報告確定強風化砂巖巖層深度,在鉆進至砂巖巖層前,需要開始觀察除砂器內是否出現巖石渣樣,同時注意觀測鉆桿擺動情況和鉆機狀況以確定砂巖層面傾斜情況。

(4)在鉆進砂巖巖層后,由于Save河地區強風化砂巖內裂隙發育,鉆進過程中注意泥漿高度變化,隨時補充泥漿維持水頭高度。

(5)在鉆孔深度達標后進行第一次清孔,應保證泥漿含砂率小于1.5%,黏度18~20 Pa·S。一清完成后及時停機并拆除鉆桿、移除鉆機,進行成孔檢測。鋼筋籠下放導管安裝完成后,混凝土澆筑之前,要進行第二次清孔,以減少基底沉渣[2]。

2.4 鋼筋籠制作與下放

(1)鋼筋籠分節制作,上下節采用“靠模法”精確對位。主筋采用直螺紋套筒連接,鋼筋點焊時嚴格控制電流大小,避免咬傷主筋。加工完成后需對絲扣進行保護,每個絲扣都要配備保護套。鋼筋籠外側設置控制混凝土保護層厚度的圓餅墊塊[3]。

(2)下放鋼筋籠時要避免混凝土保護層墊塊與孔壁擠壓沖突而損壞,影響成樁質量。鋼筋籠安裝到位后,在孔口將鋼筋籠和鋼護筒焊接牢固,避免浮籠現象發生。

2.5 混凝土灌注

(1)首盤料下放前先打開泥漿泵,將護筒內泥漿抽出部分,防止首盤料下放時泥漿迅速上升而溢出護筒,污染環境。導管底口的懸空要求在30~40 cm。

(2)首盤混凝土下放時需滿足導管埋置深度1 m。導管內放置浮球,料斗下料后混凝土進入導管,浮球將混凝土與泥漿隔絕,混凝土推著浮球向下將其從導管口擠出(如圖2)。混凝土沖出導管后將孔底鉆渣抬升,導管口埋入混凝土內。正常灌注時導管的實際埋深在2~3節為宜。

2.6 砂層鉆進過程中塌孔處理

2.6.1 情況說明及原因分析

Save河大橋靠近主河道的NP5、NP6、NP7、MP1、MP5、MP6、SP1、SP2墩位樁基在鉆進初期均發生不同程度的塌孔。經過地勘報告分析得出這幾處樁位的淺層地層特質以砂層為主,穩定性不高,易發生塌孔事故[4]。

2.6.2 預防措施及處置要點

筑島法填筑時,樁位處應選用含水率較好的粘土進行夯實。在河道北岸地表10 m深度與南岸6 m深度內為松散粉砂土或流砂,制備泥漿時選用比重大、黏度高、膠體率大的優質基漿,采用合理鉆進參數(進尺及轉速),鉆進過程中及時補充水,保證孔內水頭高度。當發生塌孔時,首先仔細查明塌孔位置和原因,根據嚴重程度分級處理,對于坍塌較輕的情況可增大泥漿比重以穩定泥漿護壁;如果坍塌嚴重,則需盡快回填粘土并等待沉淀物自然密實,而后再行鉆進快速穿過該地層。

2.7 鉆進過程中漏漿處理

2.7.1 情況說明及原因分析

大橋北岸橋臺NA0的4根樁基及NP1的2根樁基在鉆進過程中均發生嚴重漏漿。經分析發現這兩處樁位在鉆進過程中均需穿過位于15 m以及26 m的強風化砂巖碎裂帶,兩處碎裂帶均有溶蝕現象,裂隙發育,容易導致漏漿現象發生(如圖3)。

2.7.2 處置措施及施工要點

在應對漏漿問題時,首先增大泥漿黏度,提升護壁穩定性。將黏度提升至50 Pa·S時,水頭仍下降至地表以下15 m,此高度與河水面相平,說明地下水與河水水力聯系密切,巖層裂隙聯通河道。隨后在泥漿中再添加膨潤土、水泥和鋸末,使用密封蓋封住鉆桿內腔,開動空壓機迫使粘稠的泥漿在鉆孔內自循環,使泥漿、水泥、鉆渣、鋸末等混合物在自循環過程中不斷粘附在孔壁裂隙中。此時水頭不能過高,防止高水壓擠破薄弱的混合泥漿護壁。鉆桿鉆進一段,用此方法粘附一段,再利用反循環清除孔底鉆渣,再鉆進一段,直至鉆機打穿碎裂帶。在添加鉆桿過程中,鉆頭起落、下放導管以及鋼筋籠時需要格外注意,不能刮破護壁上的泥皮。項目團隊使用此方法成功解決樁基漏漿問題。

3 結語

該文根據南部非洲地區SAVE河大橋樁基施工的工程實踐,總結了富裂隙強風化砂巖地區鉆孔灌注樁施工關鍵技術。同時對該地區容易發生的塌孔、漏漿等問題原因進行分析并提出處置要點。項目樁基超聲波檢測結果完整達標,表明施工技術方案滿足質量及功效要求。

參考文獻

[1]姚明鑫, 婁勇, 周濤. 不同地質下鉆孔灌注樁泥漿性能及鉆機效率的指標探究[J]. 公路, 2020(6): 33-36.

[2]羅森堯. 鉆孔灌注樁質量控制的探討[J]. 科技通報, 2013(7): 98-102+115.

[3]車廣義. 超長鉆孔灌注樁鋼筋籠制作與吊裝技術[J]. 建筑結構, 2021(S1): 2320-2323.

[4]王云崗, 章光, 胡琦. 鉆孔灌注樁孔壁穩定性分析[J]. 巖石力學與工程學報, 2011(S1): 3281-3287.