曲中有畫

——譚盾鋼琴組曲《憶》中音樂與水彩畫的交融

韓 宇,金 慧

(杭州師范大學 音樂學院,浙江 杭州 311121)

音樂與繪畫看似是兩個不同的藝術門類:前者是動態的藝術,通過聲音效果作用在人們的聽覺器官上;后者是靜態的藝術,通過線條與色彩的組合給人們的視覺器官以刺激。俄國偉大哲學家列夫·托爾斯泰在《藝術論》中提到:“藝術起源于一個人為了把自己所體驗的情感傳達給別人……喚起曾經體驗過的感情之后,用動作、線條、色彩、聲音以及言語所表達的形象來傳達出這種情感……使別人被這種情感感染,同時也體驗著這種情感。”音樂與繪畫雖然是兩種具有不同外在表現的藝術形式,但從創作角度來說,其本質都是為了表情達意。二者之間產生的共通性也能夠在審美活動中給欣賞者帶來超越形跡的藝術感受與審美效應,構筑起能與創作者產生共鳴的情境,將聽覺意象與視覺畫面互補互滲互為一體,聽之于耳且會之于心,體會到攝人心魂的多感官藝術之美。

中國鋼琴藝術富于情感表達,創作手法層出不窮,其中從繪畫中汲取精華的鋼琴作品更是獨具特色。湖南籍作曲大師譚盾在北京求學時創作了鋼琴組曲《八幅水彩畫的回憶》(簡稱《憶》),這是由《秋月》《逗》《山歌》《聽媽媽講故事》《荒野》《古葬》《云》《歡》八首形象鮮明的鋼琴小曲組成的套曲。他從水彩畫這門繪畫藝術中獲取靈感,通過濃墨淡彩描繪出心中家鄉的畫面,表達了濃郁的思鄉之情。水彩畫是具有獨特魅力的畫種之一,它將水彩作為顏料,加水稀釋后,在水彩紙張上進行作畫。因其作畫方式多樣,藝術特征鮮明,綜合歸納起來具備民族風格、水色相融、多色疊置、線條描繪的藝術特點。

曲名既以水彩畫冠名,在曲中音樂和水彩畫之間一定有著密不可分的關系。從譚盾的這套鋼琴組曲中,可探尋它們二者之間的聯系,分析水彩畫的各種藝術特色是如何在曲中得到體現的,繼而從樂曲中“聽”出畫境來。

一、《憶》中水彩畫民族風格的體現

袁振藻在《中國水彩畫史》中指出,中國水彩畫的民族特色是中國水彩畫的“靈魂”,也是中國水彩畫家們自覺追求的共同目標。水彩始于15世紀的歐洲,18世紀在透納等杰出水彩畫家的創作研究下得到飛速發展。20世紀初,第一批中國留學生從國外歸來,將西方繪畫技法與中國傳統繪畫的工具、材料和手法相結合,進行水彩民族化道路的初探。隨著時代的變遷和民族化的不斷探索,中國水彩畫家們還在題材和審美理念等藝術形式上,融合中國傳統元素,增強水彩藝術的活力,使水彩畫煥發出中國民族特色的光彩,并在世界水彩畫壇上嶄露頭角。

中國鋼琴曲的發展歷程與水彩畫頗為相似,也是在借鑒西方技法的基礎上,傳承與弘揚中國民族文化,從而形成具有中國民族風格的優秀鋼琴音樂作品。譚盾的這套鋼琴組曲就借鑒了傳統的民間音調,以及模擬民族樂器的音色,蘊含著內涵豐富的中國民族音樂語言和地方民族特色。

(一)借鑒地方音調

《憶》在曲調的創作上選取了湖南民歌素材。如第二首《逗》的創作靈感來源于湖南嘉禾小調《新嫂嫂》,全曲速度較為歡快,氣氛愉悅,描繪出兒童天真活潑的性格和玩耍時開心的景象。第三首《山歌》吸收了湘中地區衡東山歌《這山望見那山高》的音樂特色,表現出人民淳樸自然的生活,歌唱了祖國大好山川的美麗富饒。第八首《歡》取材于湖南兒歌《放牛歌》,展現出節日慶祝時的熱鬧場面,體現了濃郁的地方民族特色。

第二首《逗》和第三首《山歌》都是以湖南地方民間特色為背景題材的,全曲建立在五聲調式上。其中主旋律里還加入了↑sol半升徵音,這是借鑒花鼓戲中的特色音調,散發出獨具魅力的地方民族風格。花鼓戲是當地湘文化氣息最濃郁的一大特色。在湖南花鼓戲中,常用la、sol、mi這樣的音調進行,其中sol這個徵音會相對偏高一些,而在曲中加入這個特色音則最能代表湖南民歌羽調式的特性。

(二)模擬民族樂器

許多優秀的中國鋼琴作品為達到繁復音色的可變性效果,經常會采用模仿民族樂器技巧及音色這一特殊方法來塑造栩栩如生的音樂形象。《憶》之中運用了頗多的模仿手法。

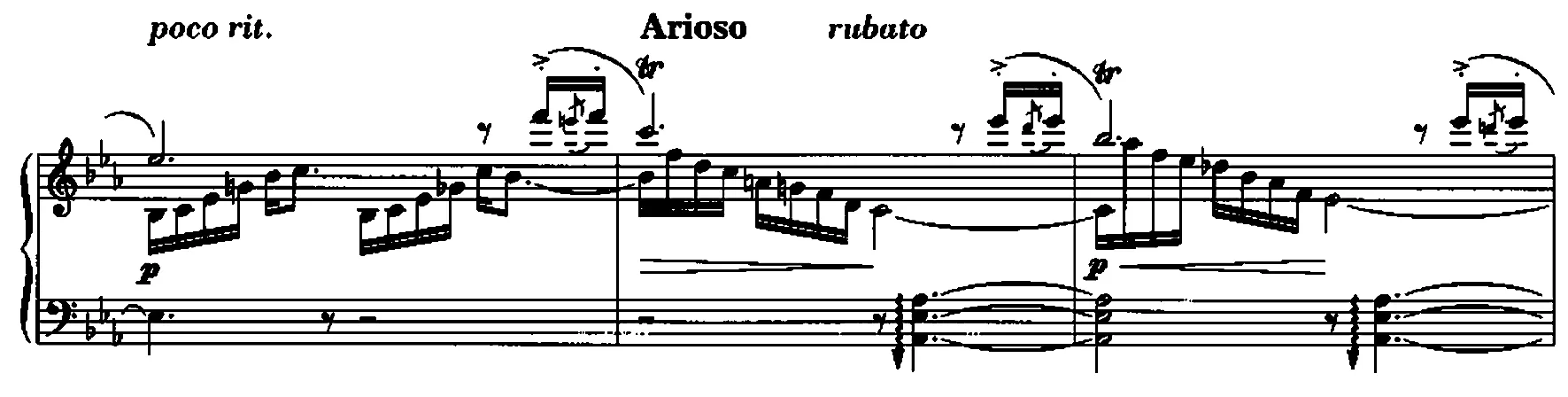

第一首《秋月》引子部分(譜例1)開頭由五聲音階級進下行的復倚音構成,音符從指間輕輕滑過,不僅描繪出在月明星稀的晚上,潔白的月光溫和灑向地面的動態場景,更是模擬出了古箏琶音技法柔美溫婉的音響效果。

譜例1

編鐘是中國獨有的古老樂器,代表了我國古代禮樂制度、祭祀宴飲禮儀的文化符號。對編鐘頗有興趣的譚盾在第六首《古葬》中大量用現代風格的和弦堆積,在緩慢推進的速度下產生編鐘銅質的回聲感,泛起層層漣漪,在余音里升華了音樂敘事的素淡與靜穆感,悠遠神秘。

在豐收時節,湘西人民會在盛大的慶祝活動中用鑼、鼓等打擊樂器,敲打出富于動力感的節奏,營造出節日的歡快氣氛。第八首《歡》開始的四個鏗鏘有力的柱式和弦即為模仿鑼、鼓同時擊打產生的聲音。該曲中鑼鼓敲擊的模仿,更加凸顯節日的熱鬧喜慶感,也為歡騰、祥和的場面拉開序幕。

二、《憶》中水彩畫水色相融的體現

水彩畫強調水色的充分運用與盡情發揮,以水與顏料結合的原料進行創作,在這一過程中形成其他畫種不易做到的水色相融的境界,水的流動性及水色交融后在畫紙上也能產生許多意想不到的可能性。故水彩畫又有繪畫中“抒情詩”之稱,能為欣賞者帶來不同層次的聯想,蘊含著“言有盡而意無窮”的審美意味。

(一)自由散漫的節奏

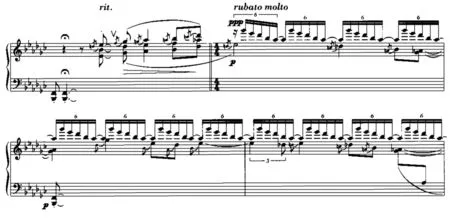

音樂是一門感性的藝術,能營造出豐富的審美意境。水彩畫中水色相融的場面孕育了藝術流動中的詩意美。在中國鋼琴作品中,也常用散板等自由速度記號來體現對音樂自由情緒的表達與抒發,如《憶》中出現了大量“rubato”的運用。第一首《秋月》的主題部分標明“rubato molto”,意為“非常自由的”,右手用高聲部流動進行的六連音音型配以自由舒緩的節奏,襯托出夜色中虛無縹緲的意境。第三首《山歌》采用散板的形式,在樂譜里并未標記具體拍號,小節線被虛線替代,這樣的變化形式使樂曲更具自由化。級進流動的裝飾音不是倏忽即逝而是自然流淌出修飾樂曲的美感,表現效果更加靈動。

在第七首《云》中,作曲家將“rubato”標記在第二小節的第三“次強”拍上(譜例2),加上第四拍裝飾性的倚音并銜接級進下行的音階,描繪出云彩在天空上瀟灑飄逸的形態,飄忽不定,展現鄉土故里的自然環境。

譜例2

(二)透明靈動的畫面

“清新、透明、靈動”是水彩畫作品最為突出的特色語言之一,因其顏料質地細膩、透明,呈現在白色水彩紙上反射出來的效果展現了水彩畫飄逸、空靈的藝術氣質。當靈動的“水”與繽紛的“彩”結合時,冷暖相稱、明暗互補,使水彩畫產生一種明澈的表現效果,進一步增強水彩藝術的奇妙魅力。

音樂是聽覺的藝術,不僅可以引發心理效應上的情緒變化,而且會帶來視覺效果上的無限遐想。當處于較高音區時,純凈、透明的鋼琴音色搭配著和諧韻調、柔和音量、中等速率,將透明、靈動的畫面呈現出來。第一首《秋月》的創作手法借鑒了印象主義的音樂風格,在和聲上也使用了新穎組合,將全曲籠罩上神秘的夢幻色彩。主題部分從中高音區的六連音緩緩進入(譜例3),每個音的音色都顆粒清晰,從高到低的六連音排列似有“大珠小珠落玉盤”的韻味。低聲部配以靈巧的裝飾音點綴,和聲風格并不像大調般溫暖,而是呈現出陰柔冷清的畫面,體現了作曲家當時遠在北京思念故鄉的酸楚心情。

譜例3

三、《憶》中水彩畫多色疊置的體現

水彩畫除了有水與顏料融合的濕畫法,還有一種常見的干畫法,即等前一種顏色干后再涂上別的顏色,按照由淺至深的順序來確保顏色的穩定性。不同顏色疊置的效果還增加了整體畫面的鮮明感,呈現出豐富多彩的藝術視覺效果,美妙無比。水彩畫中多色疊置的特點在《逗》《山歌》《聽媽媽講故事》《云》等作品中均有體現。

(一)旋律中的疊置

首先,旋律中的疊置可以表現在單旋律的疊加上。例如在第四首《聽媽媽講故事》中采用卡農式旋律對位手法,用左右手交替進行,交相呼應,表現出母親細聲講故事,孩子在一邊認真聆聽并不時應聲附和的溫暖場景。與之相類似的還有第三首《山歌》,由相差八度的高低旋律來表現山谷中的歌聲以及它悠揚的回聲。

其次,旋律中的疊置也可以體現為多調性的旋律疊加。正如樂曲名字一樣,《云》頻繁轉調的調性、變幻莫測的音樂色彩就體現出了多調性的特色。高聲部旋律從第二小節出現,骨干音為B、E、F、A、C,可判斷為A宮系統中的B商五聲調式。中聲部骨干音為C、E、F、A、C,判斷為A宮系統中的C角五聲調式。因此,旋律聲部與下方伴奏聲部形成帶有混合性色彩的雙重調性的縱向疊置。

(二)和聲中的疊置

在和聲方面,組曲運用了很多音程、和弦的疊置,它們的結構表現出多樣化特點。“二度結構的和聲,是以大、小二度音程為基礎而形成的。在實際應用中,既可以是單獨的二度音程,也可以是由二度音程疊合而成的各種和弦形式。”第一首《秋月》的引子部分就連續出現了大量五聲性的大二度和弦,通過音域的高低轉換,形成音高之間的落差感,塑造月光從夜空灑向地面的動態場景。

第五首《荒野》在中聲部中也重復出現了這種大二度和弦結構,中聲部的旋律比較隱蔽,加上二度和弦全部均勻放置在后半拍上,配合中等速度,猶如人走路的緩緩腳步聲,帶來一種莫名的緊迫感。

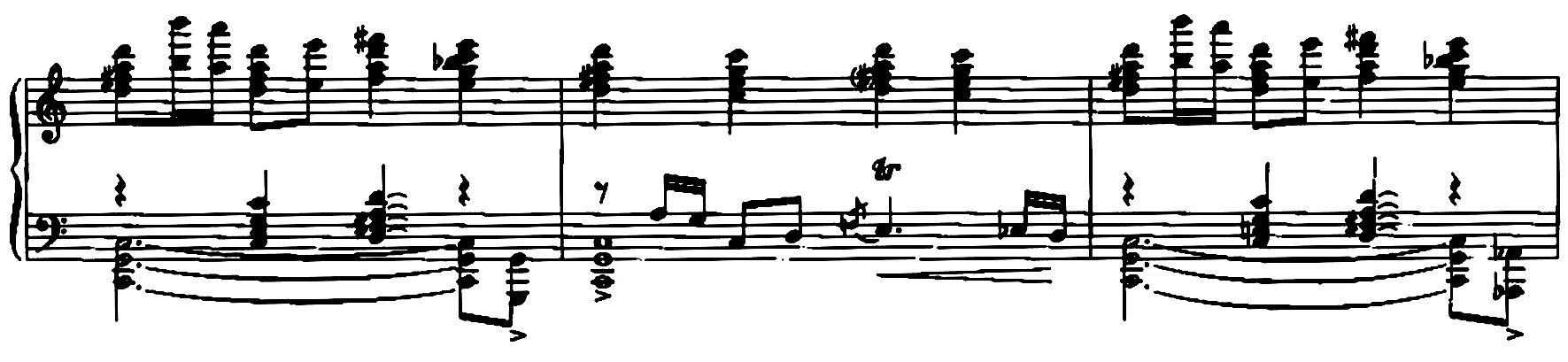

除了二度音程的疊置外,組曲中還大量運用了四度、五度的疊置和弦,即在一個四度音程的基礎上再疊加一個五度音程,從而形成一種特殊又規律的和弦結構。第六首《古葬》中,低音聲部在每小節的強拍位置也出現了四度、五度疊置和弦(譜例4),音區較低,猶如低沉久遠的鐘聲,令人滿懷敬畏。

譜例4

四、《憶》中水彩畫線條描繪的體現

在繪畫中,線條是構圖和視覺形象的基礎。為了用線條描繪物象來傳遞出自己的主觀情感意念,作畫家在水彩畫中的用筆也相當靈活,運用“涂、染、掃、揉、點、勾”等方法,同時配合畫筆的含水量、速度和用力幅度等因素,時而揮毫潑墨,時而輕描細繪,在畫面上展現截然不同的效果。

(一)線條的風格

線條是繪畫中的重要元素,而在音樂中,旋律便幻化為時間的畫筆將不同音高位置上的音符串聯成句,雖是不可視的,但音的高低起伏、長短連接形成了聯想中的“線條”。不同的線條也影響著樂曲的風格,給人以不一樣的感受與想象。例如,舒緩延綿的長音樂線條給人以悠揚寬廣的氣質,急促短小的音樂線條給人以生動活潑的風格。

在第七首《云》中,旋律線條延綿起伏,在五聲調式基調上,音樂風格舒緩精致。樂曲低聲部伴奏的部分與主題旋律在不同音區間相互呼應,并朝同一上方發展,使畫面在富有韻感的同時也得到了無限的延伸,細膩流暢的線條勾勒出一幅俊秀的民族風景畫。

第二首《逗》和第八首《歡》整體風格都較為歡快,《逗》中音樂線條主要由華麗流暢的小連奏和短小精煉的跳音構成,左手的低聲部伴奏在這兩種元素的頻繁交替基礎上還加入更富律動感的附點旋律,形成逗趣、活潑的情緒風格。《歡》全曲則由跳音構成,制造出熱鬧歡騰的場面。

(二)線條的演奏

為了使畫面更加豐富有層次,畫家一般都會采用多樣的繪畫方式,作為繪畫工具的筆以及用筆的手法在其中至關重要。這就如同在鋼琴演奏過程中選擇怎樣的觸鍵方式去達到想要表現的音色一般,“中國鋼琴演奏者必須依靠鋼琴演奏技法的豐富變化來獲取音色的變化,通過多變的指觸變幻出無窮的音色來表現我們傳統民族樂器演奏的音色韻味”。

水彩畫的用筆有“涂、染、掃、揉”等方法,鋼琴演奏中也有多種表現手法。趙曉生在《鋼琴演奏之道》中提到,鋼琴的音色主要與觸鍵弧度、高度、力度、速度、深度以及角度有關。鑒于此,我們可以把整條手臂想象成畫筆,指尖則為筆尖,將身體、臂、腕、指協調配合,達到能夠做出抑揚頓挫、輕重疾徐的變化程度。事實上,演奏中最重要的是有對藝術的無限想象空間,把作品的抽象理解轉化為具體的音樂形象,在腦海中建構與之匹配的景象,用正確的音色來詮釋內心的音樂情感,才能勾勒出美輪美奐的旋律線條。當然,樂曲的不同風格需要用多變的音色去演繹,而這則需要演奏者合理利用多樣的觸鍵方式來體現。

在表現第一首《秋月》和第七首《云》等曲目中舒展柔和的音樂線條上,演奏者應用指腹大面積地接觸琴鍵,控制下鍵速度,手腕隨旋律自然轉動,用圓潤飽滿的音色“串”起音樂線條,使之更具“歌唱性”與“連貫性”;在表現第二首《逗》和第八首《歡》等曲目中短小跳躍的音樂線條時,需指尖繃緊且下鍵迅速,彈完后迅速放松,做到每個音干凈且集中;在第六首《古葬》等曲目中演繹寬廣豪放的演奏風格時,結合運用腰、背的力量,通過手臂及手掌的支撐將氣韻輸送至指尖,似中國水彩畫的揮筆灑墨抒真情,讓音樂畫面“流動”起來。

五、結論

藝術創作是表達人類現實生活情感的特殊形式,音樂與繪畫作為兩個重要的藝術門類在藝術情感表達的互譯、共通性上有著許多的可能性。譚盾的《憶》就是這樣一首典型地將繪畫藝術與音樂藝術融合起來的鋼琴作品,通過分析這首作品中音樂與水彩畫的融合,欣賞者可以在動態多變的美妙旋律中“看到”活靈活現的畫面,讓原本靜止的圖畫流動起來。因此,從跨學科視野下進行分析研究,在音樂與繪畫這兩個不同種類的藝術中尋求共通性與可借鑒之處,不僅可以汲取繪畫中的養料補益鋼琴學習,還能夠提升和豐富音樂感知能力,開拓思路和視野,轉變單一的藝術思維模式,這對改善鋼琴作品的認知角度和分析方法都有著積極意義。