建設性重構:論邁耶·夏皮羅的藝術符號學

陳小光,諸葛沂

(杭州師范大學 藝術教育研究院,浙江 杭州 311121)

邁耶·夏皮羅(Meyer Schapiro,1904—1996)對美國藝術史的貢獻極大,備受尊敬,因此被譽為“美國藝術史之父”(圖1)。他在藝術史研究中廣泛吸納各種理論,如形式主義、精神分析、符號學、圖像學和馬克思主義等。其中,他將藝術符號學理論付諸實踐研究,取得了豐碩的藝術史研究成果,同時也為藝術符號學理論作出了重要貢獻。

圖1 邁耶·夏皮羅,戈特弗里德·伯納德拍攝

近年來,學術界對夏皮羅藝術符號學的研究日益豐富。現有的研究包括:王春辰對夏皮羅的視覺符號學的研究;鄒建林對其藝術符號學理論著作的解讀和闡釋;高薪對其藝術符號學方法的歸納分析;諸葛沂聚焦于夏皮羅與結構主義學者列維·斯特勞斯之間爭論的藝術符號學研究。王春辰對夏皮羅的具體實證研究,將圖與文的關系總結為六種(1)六種關系為:1.對圖的解讀需要文作為參照;2.圖對文是一個轉換過程,因此圖與文并不是對應吻合的關系;3.圖的閱讀或觀看是“文”的一個過程;4.圖與文有著差異和各自特點,這是兩種表達形式的差異;5.圖與文共同促進認識,并相互促進各自的發展;6.美術作為一種表述觀念的藝術,以文為基礎。。[1]相對于美術史的實例研究,鄒建林分析了夏皮羅關于西方繪畫中的文字、題銘和圖像之間關系的觀點,并就夏皮羅對中國傳統繪畫的觀點進行深入探討,進而分析中西方繪畫的異同及其原因。[2]相較前兩種研究方式,高薪則是從符號學的宏觀角度,歸納總結了夏皮羅的藝術符號學方法的三個特點:差異語法與意義的慣例性,結構語法與意義的復調,以及非模仿性因素的表現性意義。[3]諸葛沂聚焦于夏皮羅的藝術符號學變遷,考察了“夏皮羅和列維·斯特勞斯之辯”(2)對于數學在視覺藝術中的作用,夏皮羅和列維·斯特勞斯持有的不同觀點。斯特勞斯認為數學可以適用于視覺藝術,而夏皮羅認為視覺藝術過于復雜,數學難以描述和把握人們在欣賞藝術時的許多因素。,并探討了此時夏皮羅的藝術符號學思想對《詞語、題銘與圖畫:視覺語言的符號學》的支撐作用。[4]

上述研究都有重要的價值和意義,但這些研究主要考察的是夏皮羅藝術符號學的特點或轉變,這并沒有讓夏皮羅的藝術符號學得到更加整體和充分的分析。鑒于此,本文將從符號的任意性和非任意性(3)任意性指的是,當符號與意義之間的聯系是任意或武斷的,意義可以對應任意的符號。這是一種以意義為中心的理解方式。而非任意性指的是符號與意義之間的聯系不是任意或武斷的,意義和符號之間有一定的理據。的角度來探討夏皮羅的藝術符號學,繼而在符號學理論的大框架下對其進行考察,以便更加完整和深入地把握夏皮羅的藝術符號學思想。

一、藝術符號學與非任意性

20世紀初,索緒爾的《普通語言學教程》所引發的符號學研究范式變革,轟轟烈烈地持續了一個世紀。在這期間,學者們將其運用于其他學科領域,同時符號學理論也得到了長足的發展。符號學的內容紛繁復雜,極難定義。趙毅衡根據符號學的發展,將其分為“四個模式”(4)“四個模式”分別為:1.語言學模式;2.皮爾斯提出的邏輯—修辭學模式;3.德國新康德主義者卡西爾的“文化符號論”;4.蘇俄符號學家巴赫金開創的從形式研究文化的傳統。。[5]而這些不同的符號學模式和傾向相互交織,相互影響,形成復雜的理論方法。這些理論方法與藝術學在碰撞和交織中,形成復雜的藝術符號學。

1934年,布拉格學派(5)布拉格學派,又稱功能語言學派,主要活躍于20世紀二三十年代,認為語言是一種功能系統。的揚·穆卡若夫斯基(Jan Mukarovsky,1891—1975)在《作為符號學事實的藝術》中提出“五點思想”(6)“五點思想”是指:1.符號問題是除結構和價值問題以外的精神科學的基本問題之一;2.藝術作品具有符號的性質;3.每一個藝術作品都是自主的符號,具有幾層意義;4.包含“題材”(主題、內容)的藝術還具有符號的另一種功能,即傳達、交流功能;5.符號的兩個功能——傳達功能和自主功能,共同存在于題材藝術中。,探討藝術與符號學之間的關系。[6]之后,卡西爾(Ernst Cassirer,1874—1945)的《人論:人類文化哲學導引》更是將人看成“符號的動物”,并闡釋藝術與符號之間的關系。卡西爾的弟子蘇珊·朗格(Susanne K.Langer,1895—1982)在《情感與形式》中深入地分析藝術符號和門類藝術中的符號的創造。隨著藝術符號學理論日趨成熟,藝術符號學的分析研究蔚然成風。

符號學理論在人文學科(如哲學、社會學、文化學和傳播學等)中的討論、分析和研究,主要涉及概念性的現象和關系。這些內容極其復雜且有因果關系,所以能指與所指之間的聯系通常是有理據(7)理據(motivation)指的是,符號與對象之間具有非任意武斷的聯系時的依憑。的。因此,在這些學科中,二者之間的關系并不是完全任意的。拉康提出的“漂浮的能指,滑動的所指”[7],更是將二者關系的任意性植入人們的符號學理論的慣性思維中。然而,符號學中的能指和所指,或符號和意義之間的任意性,在繪畫這種具體門類藝術中的探討,面臨著挑戰和反思。

這些挑戰和反思在夏皮羅的藝術史研究中更加直觀地顯示了出來。他將藝術符號學理論用于藝術史研究,并在具體實踐中豐富了藝術符號學理論。夏皮羅的藝術符號學研究的實踐成果主要集中于論文集(8)夏皮羅在《古代末期、基督教和中世紀初期藝術》的研究中,經常綜合運用符號學和圖像學理論。——《古代末期、基督教和中世紀初期藝術》(LateAntique,EarlyChristianandMedievalArt,1979)。而他的理論研究成果主要集中在《詞語、題銘與圖畫:視覺語言的符號學》(Words,Script,andPictures:SemioticsofVisualLanguage(9)此文亦有譯為《文字、題銘與圖像:視覺語言的符號學》。)和另一篇文章《視覺藝術符號學中的某些問題:圖像—符號的場域與載體》(OnSomeProblemsintheSemioticsofVisualArt:FieldandVehicleinImage-Signs)(10)后收錄于論文集《藝術的理論與哲學:風格、藝術家和社會》(Theory and Philosophy of Art: Style, Artist and Society)。。

夏皮羅的藝術符號學研究成果暗含著對藝術符號的非任意性的探討,那么,何為符號的非任意性?索緒爾在《普通語言學教程》中提出“能指”和“所指”的概念,并認為能指和所指的聯系是任意的。因為我們所說的符號是指能指和所指相聯結所產生的整體,所以可以簡單地說:語言符號是任意的。[8]任意性并不是任意選擇,而是符號的能指與所指之間的關系具有社會契約性(11)社會契約理論起源于歐洲啟蒙運動時期,代表人物有霍布斯、洛克與盧梭等。符號學中的社會契約性指的是符號與意義之間具有傳統習俗上的約束或協議。,而不具有理據性。[9]雖然索緒爾認為語言符號是任意的,但并不代表他完全否定了語言符號的非任意性。因此,也有人將索緒爾語言符號的任意性分為兩個維度:“絕對任意性和相對任意性;二者的判別標準是有無理據。”[10]

在闡述了符號的任意性和非任意性之后,人們不禁要問,為什么要從符號的任意性和非任意性的角度,或者說從符號與意義之間的理據角度來思考夏皮羅的藝術符號學?因為符號的任意性和非任意性,是符號學的基本問題。這不僅涉及符號學的本質性問題,還牽涉到夏皮羅藝術符號學的明辨。

二、夏皮羅藝術符號學之辨

夏皮羅的藝術符號學研究主要集中在20世紀60年代的作品中。從研究對象來看,可以將他的藝術符號學研究劃為宏觀和微觀兩個層面:宏觀層面主要涉及圖像符號等畫面中的整體性元素內容;而微觀層面主要包括夏皮羅定義的“非模仿性因素”。在這兩個方面的分析中,夏皮羅充分運用符號學理論重新審視藝術符號,打碎了原來所固化的理據,將藝術符號置于多元豐富的語境下進行分析,持續地建構藝術符號與意義之間的理據。

(一)宏觀分析

夏皮羅的藝術符號學的實踐研究主要集中在《古代末期、基督教和中世紀初期藝術》和《詞語、題銘與圖畫:視覺語言的符號學》之中。事實上,在前一本著作中,夏皮羅的藝術史研究并不是完全意義上的藝術符號學研究,而是融合了圖像學研究方法來研究藝術史。高薪在《夏皮羅的藝術符號學——在文藝研究符號學范式變革的語境下》中將圖像學和符號學結合,已經討論過這方面的內容。在后一本著作中,夏皮羅的突破在于,他將藝術符號學的研究向前推進了一步,將圖像符號化,并探究其中的意義。

在詳細分析之前,需要先將夏皮羅的作品進行分類。廣義上來說,《古代末期、基督教和中世紀初期藝術》和《詞語、題銘與圖畫:視覺語言的符號學》這兩本著作中的藝術符號學內容都可以被劃歸到“語圖”關系范疇,其原因有兩點:第一,二者都主要聚焦在文本語言與圖像符號上;第二,相對來說,二者探討的圖像符號,在繪畫中屬于整體性元素,而這些探討并未深入涉及繪畫的基礎構成元素(如筆觸和線條等)。為了更清晰地分析夏皮羅這一階段的藝術符號學,這里需要按照夏皮羅在《詞語、題銘與圖畫:視覺語言的符號學》之中的劃分方法將其劃為兩個部分:文本語言與圖像關系的探討,以及圖像中出現文字的各種情況。

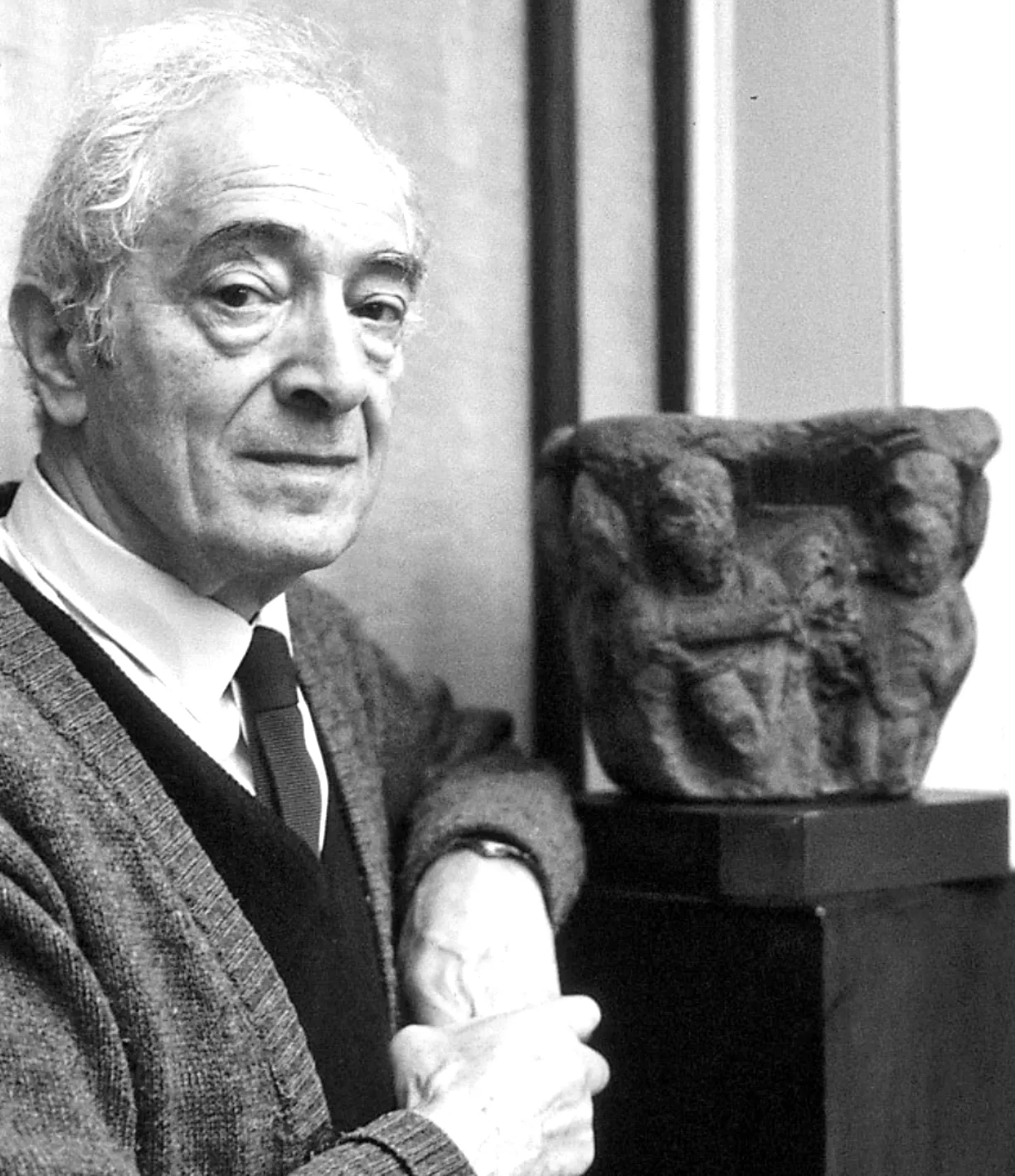

首先,如上述所言,在文本語言與圖像的關系方面,夏皮羅將符號學研究向前推進了一步。他在人物畫的正面和側面的分析中指出,正臉朝向觀眾,對應著語言中的第一人稱“我”,指向觀眾,就像朝著觀眾訴說。而側臉就像語言中的“他/她”,與圖像中的其他側面共處于一個空間中,與觀眾相分離。[11]例如,在文藝復興早期畫家奇馬布埃(Cimabue)的《鞭打耶穌》(圖2)中,耶穌面向觀者,似乎在訴說著什么,與觀眾處于同一個時空,而畫面中兩個打手專注于鞭刑,處于畫面中的空間。

圖2 奇馬布埃《鞭打耶穌》(The Flagellation of Christ),木板蛋彩畫,24.7×20厘米,現收藏于紐約弗里克收藏館

通過分析繪畫中正面和側面的關系,夏皮羅把圖像的內容抽離出來,將其抽象成符號,進而探究其意義。雖然圖像學理論也有圖像和意義的深入探討,但并沒有在完全意義上有意地將內容抽離出來從而形成系統的純形式符號。此舉的意義在于,它有助于人們更加深入地探討繪畫的語言。在意義之外,人們需要認識到將內容從圖像中抽離的符號化,是符號從個別到一般,也是符號與意義之間的聯系從錨固到非任意的轉變。此時的符號和原來的圖像相比,符號對應的習慣和文化上的意義就更加豐富多元了,這也意味著符號從錨固到非任意性的解放。

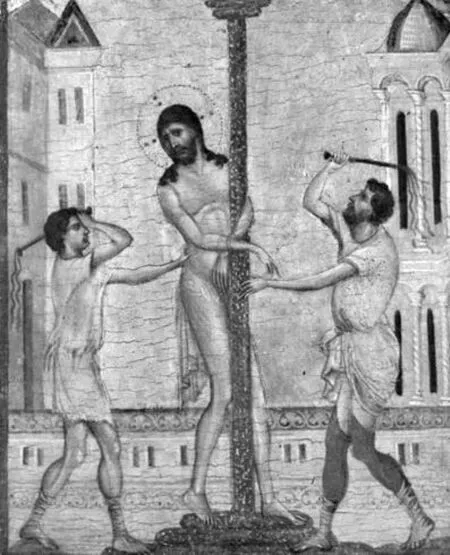

其次,在圖像中的文字方面(圖3),夏皮羅在研究《比德的列寧格勒手稿裝飾》(TheDecorationoftheLeningradManuscriptofBede,后收錄于《古代末期、基督教和中世紀初期藝術》)時,雖然研究的對象是手稿文本,但研究的重心卻是手稿中的裝飾和圖像。在《詞語、題銘與圖畫:視覺語言的符號學》的下半部分,夏皮羅則將之前的研究重心倒轉過來,研究文本在圖像中出現的各種情況。這種轉向意味著他意識到繪畫中文本語言的重要性。從藝術家對文本的解讀方面來說,無論藝術家在創作時是否以文本作為參照進行創作,人們對該藝術品的理解最終都會落到意義之上,而不是一直停留在圖像之上,但圖像對應著文本相關聯的概念或腦海中的意象。[12]回歸文本,并不代表夏皮羅將文本凌駕于圖像之上。恰如貝爾·達彌施(Hubert Damisch)指出,夏皮羅提倡的是文本與圖像之間的“互惠關系”。[13]這種“互惠關系”不以圖像或文本為中心,而是倡導二者之間的辯證關系。

圖3 《教會史》(Ecclesiastical History)中的,字母HIS和坎特伯雷的圣奧古斯丁(St.Augustine of Canterbury)畫像,現收藏于俄羅斯國家圖書館

夏皮羅提倡的文本與圖像之間的“互惠關系”,意味著文本與圖像之間相對孤立的解讀變得復雜多元。圖文并茂是人們在文字中附加圖片的初衷,所以這并不是什么深刻的洞見。然而,在西方繪畫中,這種闡釋則有其必要性,原因在于,西方繪畫中文字較少出現在畫面之中,即使出現,也常隱藏于畫面的角落。相反,大多數情況下東方繪畫中出現文字和題銘,則顯得毫不違和。在圖像到語言和文字到語言的兩種關系之外,“互惠關系”又增添了圖像到文字的轉換關系,以及文字到圖像的轉換關系。或許,在東方繪畫語境中,人們理解這兩種增添的關系毫不費力,但在西方繪畫語境中,有必要闡釋這種變化。從多種關系角度來解讀藝術會讓其更加豐富和多元,那么在理解藝術的時候,也就需要考慮到藝術中方方面面的約束因素。

雖然這種“互惠關系”有可取之處,但也容易讓人們在解讀藝術的時候失去了焦點。圖像意義的寄寓是圖像本身,還是文字語言?要回答這個問題,必須先要更加全面地考察夏皮羅的藝術符號學。在宏觀剖析之外,夏皮羅還著眼于繪畫中的細微元素,并進行了深入考察。易言之,圖像與文本之間“互惠關系”的探討,顯示出夏皮羅的藝術符號學已經趨于完善,而他在同一年(1969)發表的文章——《視覺藝術符號學中的某些問題:圖像—符號的場域與載體》,則標志著其藝術符號學的真正成熟。在這篇文章中,他著重探討了繪畫語言中的基本元素符號的意義,從微觀層面分析了繪畫中的“非模仿性因素”。

(二)微觀剖析

在《視覺藝術符號學中的某些問題:圖像—符號的場域與載體》中,夏皮羅探討了圖底、畫框,線條、塊面和筆觸等因素在繪畫中的作用。而這些“非模仿性因素”在繪畫中屬于基本元素,他將這些基本元素從圖像中抽出,并探討它們作為符號的意義。雖然圖像可以作為符號,而符號也可以作為圖像,但總的來說,符號比圖像的內容更豐富,符號也更抽象。夏皮羅在微觀層面進行的藝術符號研究,將原來不太受關注的“非模仿性因素”系統地展現在人們的視野中。

夏皮羅認為:“光滑平整的場域(12)夏皮羅將繪畫和寫作的紙張或其他載體稱為繪畫的場域(field)。是人類后來的發明。”[14]2再現性藝術構建的場域將藝術的其他元素聯系和約束起來。場域對于一件藝術作品的整體構建是至關重要的。如果場域遭到破壞,則可能產生不同的藝術效果。例如,場域經過時間的洗禮,遭到腐蝕而變得陳舊,可能產生古樸的藝術效果。此外,當夏皮羅以西方語境的視角審視中國傳統繪畫的場域問題時,他認為中國傳統繪畫中的題字是對繪畫場域的破壞,圖像的圖底很少被認為是符號本身的一部分,圖形與圖底對眼睛來說也沒有構成一個不可分割的視覺整體。[14]5事實上,在中國傳統繪畫中,雖然后人時常在畫面上濫用鈐印和題字,但不可否認,畫家們在畫面上題字和添加鈐印的初衷是為了營造特定的空間和藝術效果,或表示收藏等。雖然一些鈐印和題字對畫面造成了破壞,但大多數情況下還是傾向于兼顧畫面中的場域的完整性。最令人深思的是,一些畫面上毫無節制的鈐印和題字,有時并不妨礙人們對畫面整體效果的把握。當欣賞繪畫的時候,人們有時卻能將場域與畫面內容暫時隔離開來。場域作為符號,在多大程度上影響該繪畫的藝術語言的生成?當強調畫面構圖的時候,場域是非常重要的藝術符號。場域符號在畫面藝術效果的營造方面扮演著十分重要的角色,卻也可以被完全隔絕開來,甚至被摒棄。場域符號和藝術效果之間的關系十分微妙。

筆觸作為符號,與場域有相似之處。雖然筆觸在中西方繪畫中出現的方式不盡相同,但總的來說,在現代藝術出現之前,西方繪畫傾向于將繪畫的筆觸藏起來,因而講求筆法的細膩,但也有例外。如在荷蘭畫家倫勃朗晚年的作品《猶太新娘》(圖4)中,倫勃朗一反精美的筆觸,用粗獷的筆觸勾畫了新郎的外袍。他將粗獷的筆觸作為符號,象征著生活的艱難。倫勃朗早期的油畫作品《劫持歐羅巴》(圖5),畫面精美細膩,取得的藝術效果與《猶太新娘》不同。在中國傳統繪畫中,有各種皴法筆觸外放的花鳥大寫意,也有隱藏筆觸的精美工筆畫。相對于西方繪畫,中國傳統繪畫更中意于畫面筆觸的表達。總之,畫家可以將筆觸展現出來,作為表達特定藝術效果的符號,也可以將筆觸隱匿起來,讓其無形地參與整個畫面的構建。

圖4 倫勃朗《猶太新娘》(The Jewish Bride),布面油畫,121.5×166.5厘米,現收藏于阿姆斯特丹國立博物館

圖5 倫勃朗《劫持歐羅巴》(The Abduction of Europa),布面油畫,94×104厘米,現收藏于洛杉磯保羅·蓋蒂博物館

至于其他因素,如畫框、線條和塊面等因素,也是如此。在夏皮羅對繪畫的“非模仿性因素”的探討中,一個符號可以同時指向多個意義,然而他并未直接否定符號的某個或某些意義。夏皮羅不試圖建構一套體系來囊括藝術中的種種現象,而是保持其藝術符號學思想的開放性。他不斷建構藝術符號的理據,這讓藝術符號的意義指向變得豐富多元。

夏皮羅對場域和筆觸等“非模仿因素”的探討,也為其對抽象表現主義(Abstract Expressionism)藝術的闡釋提供了理論基礎。事實上,夏皮羅早在1960年就試圖闡釋色彩、色塊和筆觸等藝術符號在藝術效果中的作用。他認為:“抽象藝術并不限于顯而易見的幾何形式。從一開始它就已經顯示了一種令人驚嘆的范圍。它包括整個不規則形狀的家族——自發的標記和色塊,或潑濺開來的點子——其動勢特征與沖動、感覺相吻合的種種元素,以及通過其確定的肌理和色彩作用于我們的種種元素。”[15]272-273

夏皮羅將符號學理論視為一種有限的藝術史研究方法,而不將其視為能夠解決藝術史復雜問題的單一方法。這種藝術符號學視野,有助于豐富其藝術史研究的內涵。影響生成藝術效果的符號因素極其復雜和多元,這也讓他的藝術符號學變得非常復雜。夏皮羅的藝術符號學的重要貢獻在于,他分析了圖像符號和藝術意義之間的各種對應理據,讓藝術呈現出多元化的面貌,讓藝術更加自由。

三、符號內部的“建設性重構”

從符號的任意性角度出發,分析夏皮羅的研究方法,并將他的藝術符號學置于藝術學與符號學的大框架下來考察分析,才能深入、全面地了解他的藝術符號學。符號內部的“建設性重構”是夏皮羅藝術符號學的基本研究方法,也是他對藝術以及符號學理論的重要貢獻。

(一)夏皮羅的“建設性重構”

夏皮羅在藝術史研究中堅持符號的非任意性,而且他的研究方法與眾不同。夏皮羅很少試圖否定藝術符號的某一種意義,而是對符號不斷挖掘,進而探究更加完整的符號意義。宏觀上,夏皮羅在堅持“語圖”的“互惠關系”的同時,將圖像符號化,進而探究、豐富符號的內在意義。微觀上,夏皮羅不斷探討繪畫中的一些不起眼的符號元素——“非模仿性因素”,并豐富它們的內容。換言之,他的藝術符號學研究方法有一個很明顯的特征:不斷挖掘和豐富藝術符號的內在意義。

順著夏皮羅的藝術符號學研究方法,不難看到人們在考察符號的非任意性時,往往有兩種傾向:符號的內部意義探究和符號的外部意義考察。當處理符號和意義之間的關系時,這兩種傾向都有解構的作用。不同的是,前者是“建設性重構”,而后者是“否定式解構”。“建設性重構”不斷探究符號的內部意義,來豐富符號本身的內涵,是自內而外的重構。相反,“否定式解構”指的是,持續考察符號的外部意義,進而審視符號和意義之間的理據或社會契約,而這種考察隨時可能否定現有理據或社會契約,代之以新的理據或社會契約。二者的區別在于,“建設性重構”是以符號為中心的重構式解構,而“否定式解構”是以意義為中心的解構。前者堅持符號可以擁有多重意義,而后者堅持意義可以指向多個符號。雖然兩種傾向都能獲得符號與意義之間的多元連接,但它們之間最明顯的區別是:以符號為中心的重構堅持符號的非任意性,而以意義為中心的“否定式解構”堅持符號的任意性。如此,符號的任意性和非任意性的關系就非常清晰了。

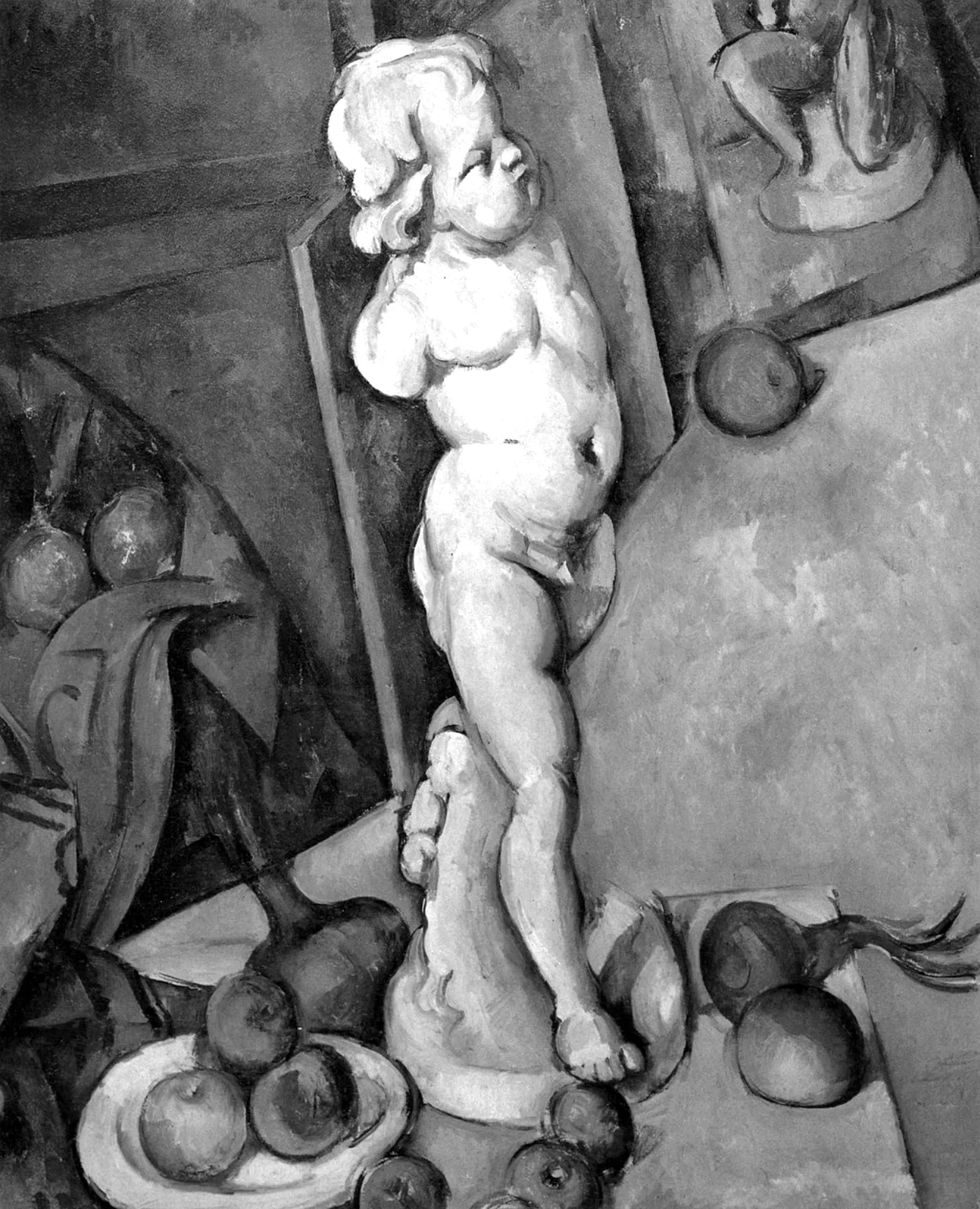

在藝術符號學的實踐研究中,夏皮羅在1968年發表的文章——《塞尚的蘋果:論靜物畫的意義》(TheApplesofCezanne:AnEssayontheMeaningofStill-life)中,已經將蘋果作為符號進行了深度挖掘(圖6)。在這篇文章中,他運用了精神分析的方法,同時也非常明顯地使用了藝術符號學方法。夏皮羅認為:“人們也許可以假設,在塞尚將蘋果(13)西方語境中蘋果有禁果、神圣之果、智慧之果和爭端之果等寓意。當作一個主題本身來加以再現的習慣中,存在著一種潛在的色情意義,一種被壓抑的欲望的無意識象征。”[15]19這篇文章發表的前后兩年間,夏皮羅完成了他的藝術符號學文章和著作,所以從時間上來說,此時他的這篇文章有符號學的因素是合情合理的。在這篇文章中,夏皮羅用精神分析的方法來分析蘋果符號背后的深層意義,但從整體上來說,他探究了蘋果符號在神話、詩歌、小說和文化中的意義,并將蘋果在各個語境下的意義交織起來,形成一個整體的符號意義。夏皮羅不斷地豐富蘋果符號的內在意義,這種方法可以讓人們不斷打破和解構原有的符號,是一種符號內部的“建設性重構”。

圖6 塞尚《有小愛神石膏像的靜物》(Still Life with Cherub),布面油畫,70.6×57.3厘米,現收藏于倫敦考陶爾德藝術學院

同時,這種建設性符號重構也反映在他對符號的非任意性堅持上。他不但在繪畫的整體內容上不斷探究和建構藝術符號的理據,而且在局部探究“非模仿性因素”的時候,不斷豐富這些符號的內容,尋找符號和意義之間的理據。這正是夏皮羅藝術符號學既復雜又深刻的根本原因。宏觀層面上,夏皮羅將符號從圖像中抽離出來,并不斷探討和建構符號的意義。此外,他堅持“語圖”的“互惠關系”來豐富彼此的內容。或許夏皮羅意識到繪畫這門藝術天然地過于以符號為中心,所以他在探討“語圖”關系時,用“互惠關系”來消解這種以符號為中心的慣性思維。微觀層面上,夏皮羅探索了繪畫的基本符號元素——“非模仿性因素”,不斷地豐富這些符號的內容,也是不斷地重構符號的意義。他并不是單純地將意義賦予符號,而是結合不同的語境,在符號中不斷建構意義。需要說明的是,在藝術史的長河中,人們也會無意識地探討符號內部的意義,但在夏皮羅的藝術符號學研究中,藝術符號內部的“建設性重構”才作為一種系統的研究方法出現。

雖然夏皮羅的藝術符號學非常明顯地傾向于符號內部的“建設性重構”,但也并不是完全以符號為中心,他依然堅持意義的自主性,因此他的藝術符號學的主要研究方法是在符號內部進行“建設性重構”。只有從這個角度來理解,才能辨明夏皮羅的藝術符號學。

(二)“建設性重構”之于藝術學

人們很容易在藝術學的研究過程中察覺到,雖然藝術有社會契約性,卻不像語言學和社會學那樣強烈,需要大量的解構性批判,而這并不意味著藝術不需要相應的解構和批判。在展開分析之前,需要先明確的是,夏皮羅的藝術符號學研究對象是以繪畫和雕塑為主的具象藝術。但并不代表他對具象藝術符號的非任意性探討對于其他非具象藝術如音樂、詩歌等藝術來說沒有參考價值。

夏皮羅開啟的藝術符號內部的“建設性重構”帶來的關于藝術符號非任意性的探討,實際上肯定了藝術符號的非任意性。藝術符號的“建設性重構”的方法對藝術本身的建構的意義主要體現在兩個方面:有益于藝術的解構和重構,以及避免藝術走向虛無。因為在藝術鑒賞、分析和研究中,解構之后需要重構,而重構之前也需要解構,所以要將解構和重構并置。

藝術符號學在具體分析中,面臨著方方面面的制約。這種制約隨著情境或時代語境等因素常表現得變動不居,而在不同語境下需要重新解讀藝術品,或者說需要對其進行解構和重構。此外,對藝術的解構和重構既表現在不同語境之中,也可以表現在對一件藝術品在當下語境的持續思考之中。現當代藝術的發展,讓藝術和圖像之間的關系變得更加復雜,而藝術符號學可以提供一種較為系統的解構分析。例如絲網印刷、拼貼畫和現成品藝術等,藝術家在圖像生成方面使用了更多的技術手段或現成物品,有的甚至直接使用現成物品。如果馬塞爾·杜尚(Marcel Duchamp)在作品《泉》(圖7)中使用的小便池的顏色、尺寸或形制,與他當時創作時使用的不一樣,或者說他所使用的現成品不是小便池而是馬桶,那么是否能夠產生相同的藝術效果?如果使用馬桶依然能取得相同的藝術效果,那么圖像和藝術之間的關系究竟在哪里?實際上,已經有很多藝術理論家和批評家,對后現代藝術進行了定義和闡釋。例如,德·迪弗(Thierry de Duve)從康德美學出發,認為藝術是一種索取認同的斷言(14)德·迪弗認為杜尚之后的藝術是一種斷言——“這就是藝術!”這種斷言要求別人也應該有同樣的藝術判斷。。與這種整體性分析和闡釋的理論方法不同,藝術符號學幾乎能夠探究到藝術中最微小或最不起眼的細節。例如,在素材差異方面,如果在杜尚創作時,小便池作為圖像符號與馬桶作為圖像符號所能取得的藝術效果(意義)是相同的,那么圖像符號和意義之間的固有約束就被打破了。當然二者之間的關系也不可能是任意的,因為不能用杯子替代小便池來取得相同的藝術效果。這種思考方式是藝術符號內部的“建設性重構”,它不斷探索和重構藝術符號的內在意義,進而嘗試用其他符號替代藝術作品所需要的符號意義。

圖7 杜尚《泉》(Fountain),阿爾弗雷德·施蒂格利茨拍攝

其次,對于藝術符號內部的“建設性重構”的理解,可以避免藝術及其意義在主觀上走向虛無。亞瑟·丹托(Arthur Danto)指出:“將來還會有藝術制作。但是藝術制作者,生活在我喜歡稱之為藝術的后歷史時期,將要制作出來的藝術缺乏我們長期以來習慣于期待的那種歷史的重要性或意義。當眾所周知的藝術是什么以及意味著什么的時候,藝術的歷史階段就結束了。”[16]丹托從哲學的角度,判定藝術已死,但藝術活動依然還會進行。丹托提出的“藝術終結”觀點的主要價值在于它能夠引發人們對藝術本身的思考。藝術的發展并不是自上而下的規劃,而是點點滴滴的建構。一方面,即使藝術走向哲學也并不意味著藝術的“死亡”,而只能說明藝術拓展了自己的邊界,因為用哲學來界定藝術并不合法,而且哲學也在自我挑戰中發展。另一方面,如果藝術中符號的能指和意義的所指之間的關系表現為任意的時候,那么能指與所指的割裂會讓藝術走向純粹的思辨,或者走向純粹的物質。雖然純粹的思辨或純粹的藝術,可以是藝術的追求,但不應該是藝術的全部追求。為了避免這種極端的偏執,需要在藝術符號內部不斷探索意義,進而不斷重新詮釋藝術。

如果人們總是基于統攝的視角來構建或分析藝術,那么藝術必然陷入枯竭,走向主觀意義上的終結。夏皮羅的藝術符號學保留了藝術中的符號的多元化意義,而不試圖以符號中的一種意義凌駕于其他意義之上,也不將藝術符號和意義之間的關系任意化,讓藝術的解讀更加豐富和多元,進而有助于避免藝術走向終結和虛無。

(三)“建設性重構”之于符號學

用夏皮羅藝術符號學中的“建設性重構”來重新認識符號學中的非任意性,有益于重新審視長久以來關于符號的任意性和非任意性的爭論。符號的任意性或非任意性在于符號與意義之間有無理據。理據是符號與意義之間固定連接的必要條件。有理據時,符號與意義之間的關系是非任意的,無理據時則為任意的,此時的連接具有社會契約性。人們在處理符號和意義的關系時,往往有兩種傾向:符號的內在意義探究和符號的外在意義考察。探究符號的內在意義是找尋符號本身所具有的意義,而外在意義考察則強調人們主動賦予符號的意義。前者有其理據,后者有其社會契約性。

從符號的內在意義探究上來說,正如夏皮羅的藝術符號學研究所顯示的那樣,人們總是禁不住想要在藝術符號內部挖掘意義,而這種挖掘就是尋找理據。換言之,如果人們愿意,依然能在最簡單的符號中挖掘意義。例如,夏皮羅從繪畫整體中挖掘文本和圖像,再從圖像中挖掘繪畫載體、線條和筆觸等元素的效果,考察它們的意義。即使最簡單的符號“0”,人們在賦予它“零”的意義時候,暫時忽視了它是一個空心的橢圓形狀,而這也是屬于“0”的意義。維特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein)認為:“如果一個記號沒有必要,則它就是沒有意義的。”[17]35“0”作為記號,它的必要就是“零”的意義,而這個意義是賦予的,也就是說此時的“0”是任意的符號。此外,任何試圖挖掘“0”的內在意義或主動賦予它意義的行為,都是在破壞它的“必要”,從而否定其意義。人們可以無窮無盡地挖掘符號的內在意義。因此,符號與意義之間的任意性,需要主體完全或暫時否定符號的其他意義。既然主體能夠主觀地掏空符號的內在意義,只保留主體需要的意義,反之,也能保留或賦予其意義,讓符號的意義多元化。

張志毅總結了理據的兩種觀點:“本質論”認為名稱和事物之間具有內在或自然聯系,而“規定論”認為名稱取決于人們的協商、約定習慣或規定。[18]“本質論”實際上就是符號內部的意義探究,而“規定論”則屬于符號的外在意義考察。在文明的發展過程中,由于外在條件的約束,符號與意義結合為常識。例如符號“1”在意義上代表一,而不是二。雖然符號“1”在理論上可以表示意義上的二,但其已經被常識固化。語言學中,學者們常以漢字的象形作為反例來駁斥符號的任意性。雖然漢字在發展之初以象形為造字依據,但不可否認漢字在發展的過程中,也采用過意義引申和假借等方法。這也可以說是漢字在發展過程中,為其當初選擇——符號和意義之間有理據的道路——所做的讓步。當事物或概念從語言層面再復雜到文化、藝術和社會學等具體實踐的時候,符號和意義之間的非任意性就更加明顯地顯現了出來。譬如“藝術”這個詞,它既在人們的經驗之內,又在經驗之外。“藝術”的定義種類非常多,然而這些定義雖然能闡釋什么是藝術,卻無法給出一個令人所有人滿意的答案。那么,如果要更加深入地理解什么是藝術,就必須對其不斷解構和重構,不斷地探討其邊界。如果人們是通過對門類藝術的闡釋來豐富“藝術”這個概念的意義,就是上文提及的“符號的內在意義探究”;如果人們是以藝術所取得的總體效果本身來思考藝術的意義,這種方法屬于“符號的外在意義考察”。

這種“符號的內在意義探究”也可以視為夏皮羅藝術符號學的思考路徑——符號內部的“建設性重構”。長久以來,符號的任意性和非任意性的爭論一直持續的原因在于,這兩種觀點的出發點不一樣。贊成符號非任意性的觀點是以符號為中心的“符號的內在意義探究”,而贊成符號任意性的觀點是以意義為中心的“符號的外在意義考察”。如此,符號的任意性和非任意性的爭論就可以消除了。這正是夏皮羅藝術符號學對于符號學理論的重要貢獻和意義。

四、夏皮羅藝術符號學的價值

“建設性重構”是夏皮羅藝術符號學的基本研究方法,也是他的藝術符號學的精髓。它的價值主要分為兩個方面:一方面在于它對藝術學和符號學理論的作用(15)夏皮羅的藝術符號學方法對其他學科的作用或影響難以一一列舉。人們可以將這些作用劃歸到符號學理論吸納了夏皮羅的藝術符號學方法之后,影響或參與構建其他學科的范疇,所以這些作用不在藝術符號學討論的范疇之內,而在符號學理論的討論范圍之中。,另一方面在于它的社會直接作用。這兩方面的作用和價值足以讓人們重新挖掘和審視夏皮羅的藝術符號學。

上文已經系統分析過夏皮羅藝術符號學的“建設性重構”對于藝術學和符號學的作用。它對藝術學的作用主要有兩點:有益于藝術的解構和重構,以及避免藝術在主觀上走向虛無。前一種作用主要是針對藝術作品;后一種作用主要是側重于鑒賞主體的個人。當然,這種劃分不是絕對的,只是為了明確“建設性重構”的作用。藝術的解構和重構離不開鑒賞主體的參與,避免藝術在主觀上走向虛無也離不開藝術作品的參與。夏皮羅藝術符號學的“建設性重構”對符號學的作用是可以消除關于符號的任意性和非任意性的爭論。符號任意性的觀點實際上是從意義的角度出發,去遴選適當的對應符號。符號非任意性的觀點是從符號的角度出發,探究符號的內在意義,并將這些意義外化。夏皮羅的符號內部的“建設性重構”正是符號非任意性的擁護者。這些作用足以讓人們認識夏皮羅藝術符號學的重要價值和意義。除此之外,如果將他的“建設性重構”的思考方法具體地運用于社會實踐,還能產生相應的社會價值。

隨著科技和社會的高速發展,圖像符號的消費充斥著人們生活的方方面面。圖像、照片和視頻已經填滿了人們的日常生活。這是一個難以逆轉的社會進程,所以人們必須找到應對這種變化的具體方案。基于大數據推送的圖像消費模式(如抖音、快手等軟件的運營模式)主要是從意義出發,精準推送圖像符號,供人們消費。換言之,快餐式的圖像符號的創作方式,多是從意義出發的批量生產。夏皮羅的藝術符號學有益于人們擺脫對這種相對固定的意義消費困境。在這個快餐式圖像消費時代,只要多一點對圖像符號的關注,多一點對圖像符號內部的意義探究,人們就能獲得不一樣的、更加深刻的理解。從圖像符號到意義是探索,而從意義到圖像符號則是單純的消費。人們應當從圖像符號內部進行“建設性重構”,探索符號的意義,而不應當止步于單純的圖像符號的消費。堅持符號內容的豐富性,不斷吸納、延伸和豐富其內容,進而擺脫單一,擁抱多元,讓被信息包圍的人們擺脫信息繭房,這正是夏皮羅藝術符號學的重要社會價值和意義。

五、結語

毋庸置疑,在眾多的藝術符號學理論中,夏皮羅的藝術符號學極為特別。如果只是從寬泛的藝術符號學視角來審視夏皮羅的藝術研究成果,就難以準確把握其真正的內涵和價值。從符號與意義之間的非任意性的角度進行考察,可以看出夏皮羅堅持符號與意義之間的理據性。他并沒有嘗試建立一套完整綿密的藝術符號學體系,而是從藝術符號內部不斷地發掘意義和理據。這種由內而外的重構是夏皮羅藝術符號學理論復雜的原因,更是其價值所在。

憑借夏皮羅的藝術符號學思想方法來詮釋藝術,可以避免藝術走向形而上的僵化或虛無,讓藝術更加豐富多元。夏皮羅的藝術符號學研究方法的建設性和包容性,讓他的藝術思想變得廣博且深邃。透過他的藝術思想可以體會到,比起藝術符號的“否定式解構”,“建設性重構”更能讓藝術的世界多姿多彩。此外,如果深入研究夏皮羅的藝術符號學,不難發現以符號為中心和以意義為中心兩種不同的思考路徑。前者是探索的方式,而后者是解釋的方式。維特根斯坦認為:“一個人對于不能談的事情就應當沉默。”[17]97藝術既處于邏輯之外,又在邏輯之內。人們需要解釋藝術,卻無法解釋清楚。那么人們在嘗試解釋藝術的同時,也應該轉換藝術思考路徑,不斷探索藝術,讓藝術走向自由。