某高原鐵路魯朗隧道地應力特征及其工程影響研究

苗曉岐

(1.中鐵第一勘察設計院集團有限公司,西安 710043; 2.陜西省鐵道及地下交通工程重點實驗室(中鐵一院),西安 710043)

引言

某鐵路位于喜馬拉雅東構造結影響區內[1],區域地質條件復雜[1-4],冰川泥石流、滑坡、崩塌等地表地質災害發育[5-8],為繞避大量地表地質災害,該段線路整體以隧道形式通過[6,9-10]。位于東久、魯朗區域的魯朗隧道是其中的一條長大深埋隧道,長約14 km,最大埋深達1 500 m,埋深超過1 000 m的段落達到8 km。該隧道緊鄰色季拉山隧道[9,11]和拉月隧道[10],主要由花崗巖所組成,含少量片麻巖,均為硬質巖所。由于隧道處于強烈擠壓的南迦巴瓦構造結北西側,且埋深、巖性等與臨近鐵路巴玉隧道[12]、桑珠嶺隧道[13]等巖爆隧道類似,隧道施工過程中可能面臨嚴重的巖爆風險。

高地應力是深埋地下空間發生巖爆、軟巖大變形等工程風險[14-15]的根本因素。世界上處于強烈構造區的地下工程施工過程中,一旦埋深達到一定程度,都曾經發生過強烈的巖爆或軟巖大變形風險。比如喜馬拉雅西構造結地區的NJ水電站[16]、青藏高原南緣的拉林鐵路[13]、云貴高原的錦屏引水隧洞/地下實驗室[17-18]、秦嶺山區的引漢濟渭引水隧洞[19]發生了嚴重的高地應力巖爆,而青藏高原東緣的成蘭鐵路[20]、東北緣的蘭渝鐵路[21]等工程則發生了嚴重的高地應力軟巖大變形。獲取可靠的地應力值成為巖爆風險評估的重要參考[22],但本區域無既有實測地應力[23]。因此,為保障隧道的順利開工建設,對該隧道進行了大量水壓致裂法地應力測試,在此基礎上結合工程地質背景對其進行了地應力和巖爆風險的綜合預測。相關成果對于認識魯朗隧道的高地應力巖爆風險、指導施工具有重要意義。

1 地形地貌及地質背景

魯朗隧道地處西藏自治區林芝市巴宜區魯朗鎮,隧道進口位于白木村附近東久曲河右岸,隧道出口位于東久村附近,進出口處均有鄉村道路與G318國道相連,交通較為便利。隧道全長約14 km,為一面坡隧道,進口高程約2 800 m,出口高程約3 200 m,隧道最大埋深約為1 430 m。

隧道緊鄰喜馬拉雅東構造結,平行于雅魯藏布江縫合帶和米林全新世活動斷裂,內動力地質作用強烈[1-4,25]。震源機制解及GPS記錄均顯示,區域地殼主體以NW-SW向擠壓應變為主[26-27]。隧道走向NNE-SSW,與區域應力方向總體相一致。隧道位于高山峽谷區,海拔2 800~4 300 m,相對高差約1 500 m,山峰陡峭,外力作用以冰雪作用及寒凍風化作用為主。地形地貌受地質構造和巖性控制明顯,呈東北-西南向展布。地勢總體上西南高東北低;地形坡度變化較大,溝谷切割較深,多呈“V”形。工程區山體植被發育,除頂部冰雪覆蓋區外,多為灌木和松林等植被覆蓋。工程區屬高原溫暖半濕潤氣候,雨量充沛,日照充足,冬季溫和干燥,夏季濕潤無高溫。復雜的內外動力地質作用,造成區域地表地質災害極其發育[5-8]。

2 地應力測試結果

為獲取有效足夠的地應力實測數據,對魯朗隧道總計8個深孔(圖1,LSZ-1~8)進行了水壓致裂法地應力測試工作。水壓致裂法是國際巖石力學學會推薦的3種地應力測量方法之一,并在整個測量的過程中嚴格按照DB/T 14—2018《原地應力測量水壓致裂法和套芯解除法技術規范》進行,可以有效保證測量數據的可靠性。

注:a.中國大陸現代構造應力場(據謝富仁等,2004[24]);b.魯朗隧道區域地形地貌圖(活動斷裂分布圖據謝超,2018[25])

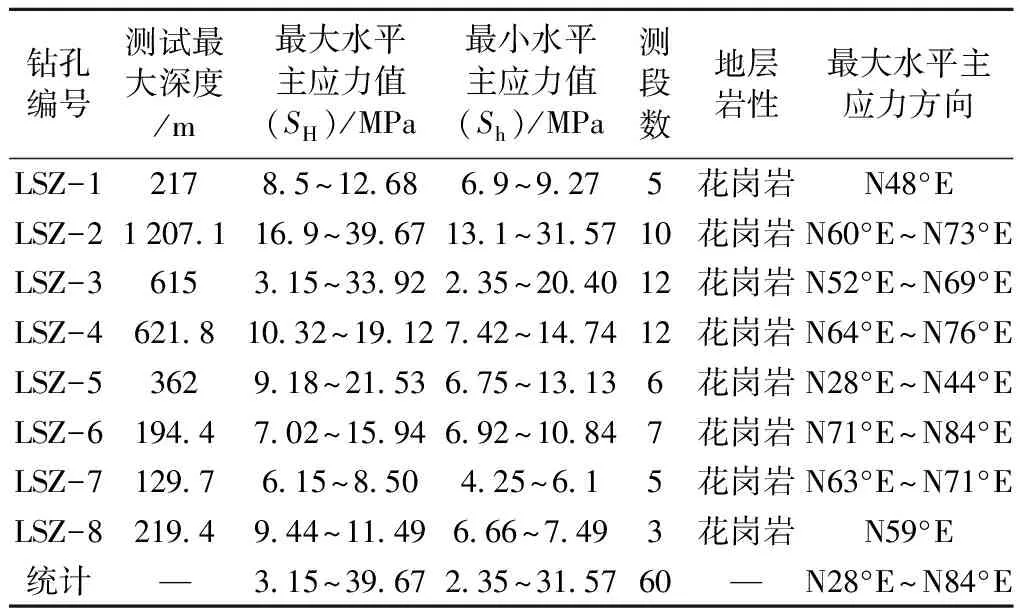

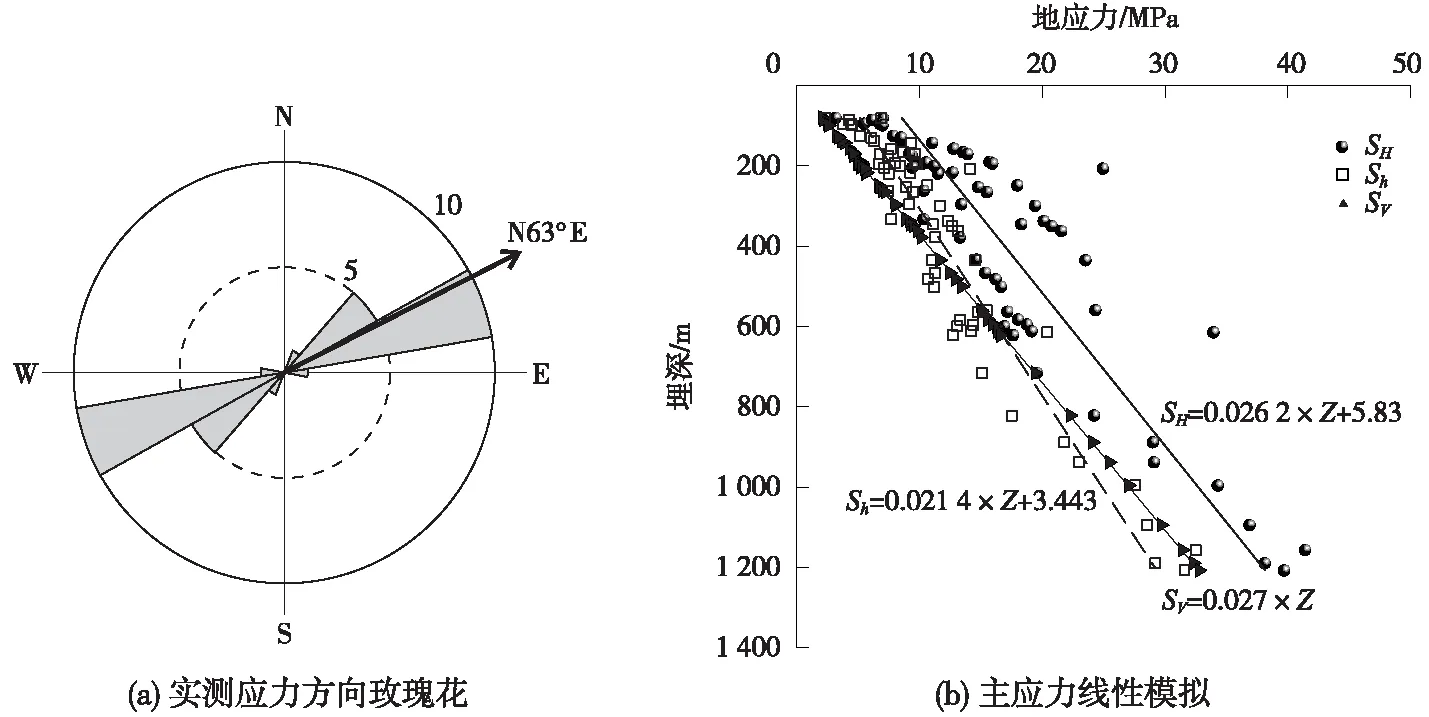

測孔總體沿越嶺中的溝谷段或斜坡區分布,較為均勻,但相對集中于中間段和出口段。測量前,首先結合鉆孔的巖芯、超聲成像和綜合測井等測試資料,以綜合判定完整的基巖段落。室內根據相關要求[28]對測量數據進行了精細處理,選取其中測量曲線標準、印模清晰且符合壓裂特征的數據進行處理,以獲取有效應力數據。根據孔深變化情況,每個深孔獲取有效數據3~12組不等,共計60組,實測的最大水平主應力范圍為3.15~39.67 MPa,最小水平主應力范圍為2.35~31.57 MPa,主應力方向為N28°E-N84°E[表1;圖2(a)]。實測數據總體規律分布,但在局部點位與平均值偏離較大,表明隧道存在局部應力集中現象。

表1 魯朗隧道地應力測量結果統計

3 地應力模擬及巖爆風險評估

上述深孔測量的數據總體上具有隨著埋深增大而逐漸增大的趨勢,且具有一定的線性關系,可以嘗試采用線性模擬對其一定深度的地應力數值進行模擬預估。同時,考慮到整個隧道巖性相對簡單,均為較為完整的硬質巖所組成,且未被大型斷裂所分隔,可以通過模擬側壓力系數隨深度的變化關系對其進行總體應力分布特征的預測。為此,分別對實測數據開展了基于線性模擬、側壓力系數模擬的分布模擬,并據此開展了巖爆風險預測。

3.1 地應力線性模擬

線性模擬圖2(b)顯示,水平主應力隨深度增加整體呈現逐漸增大的趨勢,其中SH=0.026 2×Z+6.453(R2=0.806),Sh=0.021 4×Z+3.443(R2=0.843 8)(Z為埋深,m)。最大、最小水平主應力梯度分別約為2.62 MPa/100 m、2.14 MPa/100 m,均小于垂向應力的2.7 MPa/100 m。最大水平主應力整體上比其西側的色季拉山的2.5~4.3 MPa/100 m[29]要低,且低于青藏高原平均值2.92 MPa/100 m[30],顯示出該區域構造應力作用似乎并不強,達到一定埋深后垂向應力將超過最大水平主應力。然而,魯朗隧道緊鄰米林全新世活動斷裂和雅魯藏布江縫合帶,且區域上發生大量破壞性地震,比如2017年的米林6.9級地震震中距離隧道最近處僅約30 km,因此線性模擬結果可能僅能反映區域相對淺表的地應力狀態,并較為明顯地受到了高陡斜坡的影響。而構造應力可能主要依靠較深的應力狀態來反映,但目前較深的測點還相對較少。

圖2 魯朗隧道實測地應力方向和量值

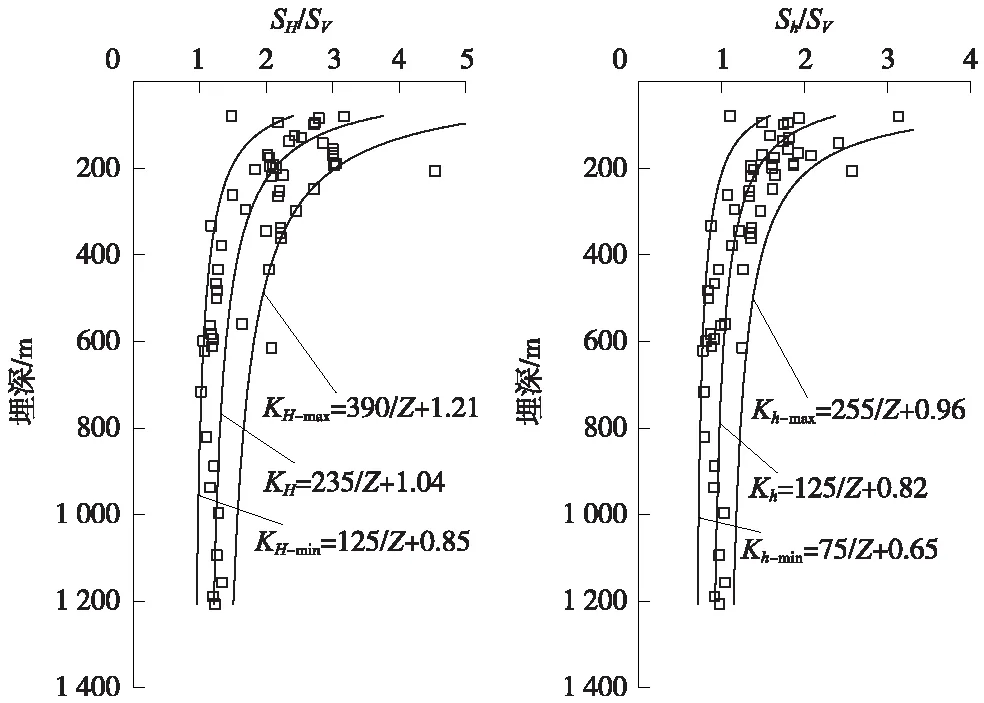

3.2 地應力側壓系數模擬(圖3)

圖3 魯朗隧道地應力側壓力系數模擬結果

大量實測地應力側壓系數模擬結果顯示,當埋深達到一定程度后,主體由構造作用控制的最大、最小水平主應力與垂向應力的比值與測點埋深兩者之間呈現出雙曲線關系[22,31-32],即K=m/Z+n(式中,K為水平主應力與垂向應力的比值,m、n為常數,Z為埋深),詳見式(1)、式(2)[22]。

(1)

(2)

為此,進一步采用側壓力系數對實測數據進行模擬,結果顯示KH-max=390/Z+1.21,KH=235/Z+1.04,KH-min=125/Z+0.85;同時Kh-max=255/Z+0.96,Kh=125/Z+0.82,Kh-min=75/Z+0.65。其中KH、Kh為最佳擬合值,據其計算的SH、Sh代表了常規區域的應力平均值。KH-max、Kh-max為水平應力模擬的最大值(內包線),推測其代表了局部的應力集中[33-34]。KH-min、Kh-min為水平應力模擬的最小值(外包線),可能與軟弱巖體、斷層破碎帶、節理密集帶的發育有關[33-34]。模擬的KH=235/Z+1.04,始終>1,因此除斷層破碎帶、節理密集帶或局部軟弱圍巖外,基巖內的最大水平主應力應該始終大于垂向應力,符合研究區強烈擠壓、局部走滑的地質背景[22]。

3.3 巖爆風險分析

側壓力系數模擬結果顯示出隨著埋深增加,區域應力狀態由SH>Sh>SV轉為SH>SV>Sh,指示主體以擠壓-走滑型應力為主。魯朗隧道所在區域的實測最大水平主應力方向全部集中在NE向,這與GPS[26-27]和震源機制解[27,35-36]給出的現今構造應場NNE-SSW到NE-SW的方向相對來說較為一致,也符合區域強烈擠壓變形特征。由于隧道總體走向為NNE-SSW,與主應力方向小角度相交,對巖爆控制相對有利。

根據模擬結果,線性模擬結果與區域構造存在一定的偏差,而側壓力系數模擬結果符合區域地應力場和區域構造特征。因此,本次評估考慮使用側壓力系數模擬的地應力進行隧道一定埋深的地應力計算及相應的巖爆風險評估。

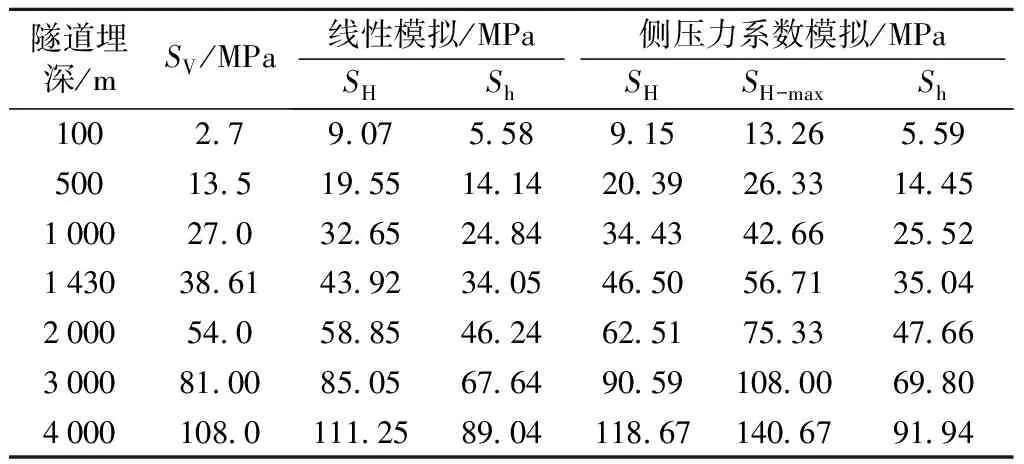

如表2所示,根據側壓系數模擬,隧道在500,1 000 m處地應力分別達到20,34 MPa,隧道最大埋深(1 430 m)處,最大水平主應力約為47 MPa(SH),局部應力集中區域最大甚至可達57 MPa左右(SH-max)。現場實測表明,花崗巖、片麻巖的單軸飽和抗壓強度一般為60~120 MPa之間,且大部分集中于90 MPa左右。在不考慮隧道具體開挖情況下,按照TB10003—2016《鐵路隧道設計規范》表12.5.1巖爆分級表,如果抗壓強度按照最低值Rc=60 MPa考慮,強度應力比為1.1~1.3之間,該隧道最大埋深處可能發生強烈巖爆;如果抗壓強度按照最低值Rc=120 MPa考慮,強度應力比為2.1~2.6之間,該隧道最大埋深僅能發生中等巖爆。

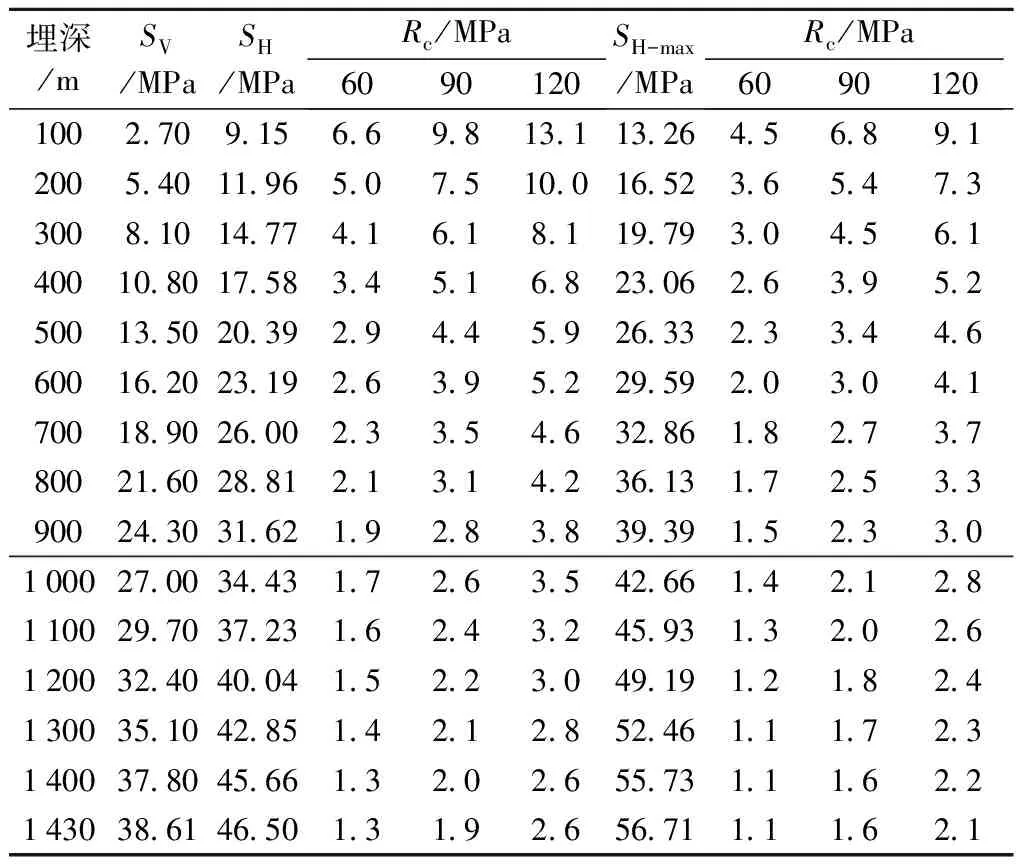

表2 線性模擬、側壓力系數模擬魯朗隧道關鍵深度地應力和強度應力比(考慮Rc=90 MPa)量值

按照Rc=60 MPa和Rc=120 MPa評估的結果差異過大,不利于認識隧道的總體巖爆風險。由此,本文抗壓強度按照平均值Rc=90 MPa、最大水平主應力按照平均值(SH)考慮,進行隧道巖爆風險總體評估。埋深300 m左右,Rc/SH=6.1,表明此時隧道具有發生輕微巖爆的風險;600 m左右,Rc/SH=3.9,表明此時隧道具有發生中等巖爆的風險;至1 400 m左右,Rc/SH=2.0,表明此時隧道具有發生強烈巖爆的風險。由此,預估魯朗隧道發生長大段落中等巖爆的風險較高,且局部大埋深段落和應力集中區域可能發生強烈巖爆。基于側壓力系數模擬的魯朗隧道強度應力比與埋深關系見表3。

表3 基于側壓力系數模擬的魯朗隧道強度應力比與埋深關系

需要說明的是,該評估僅根據現有資料對隧道巖爆風險做一個總體評估。地應力只是巖爆發生的關鍵因素之一,在實際評估過程中還需排除Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ級圍巖及富水段落,小斷裂、節理密集區還應考慮局部應力釋放和應力集中的影響,并需在施工期加強相關段落的超前地質預報工作。

4 結論與建議

(1)魯朗隧道區域主應力方向主體為NE向,隧道總體走向與其小角度相交,對巖爆控制相對有利。

(2)盡管實測數據總體規律分布,但在局部點位與平均值偏離較大,表明隧道存在局部應力集中。隧道1 207 m處實測最大水平應力約為40 MPa。側壓力系數模擬可有效反映魯朗隧道的地應力狀態,據此預測隧道最大埋深處最大水平主應力的平均值約為47 MPa,局部應力集中區域最大可能達到57 MPa。

(3)根據強度應力比法,預估魯朗隧道發生長大段落中等巖爆的風險較高,且超過1 400 m的大埋深段落和局部應力集中區域可能發生強烈巖爆。

(4)建議:由于巖爆風險詳細評估還需考慮局部斷裂、節理等局部構造,以及圍巖類別、富水性等條件,應在施工期加強相關段落的超前地質預報。