淮海經濟區城市土地集約利用時空分異及經濟社會影響因素研究

邵洪琪,毛 燕,楊小艷,陳龍高,張 宇

(1. 江蘇師范大學地理測繪與城鄉規劃學院,江蘇 徐州 221116;2. 博源規劃設計集團有限公司,江蘇 南京 210001;3. 中國礦業大學公共管理學院,江蘇 徐州 221116)

隨著城市化進程的不斷加快,城市規模日益擴張[1],城市周邊大量優質耕地被侵蝕占用,人地矛盾加劇,引發系列生態環境問題[2-3]。土地集約利用作為一種提高土地利用效率的手段,可降低耕地占用、保護區域生態環境。

土地集約利用研究開展較早且受關注較多[4],但學者對其內涵仍有不同的認識[5],存在基于投入[5-6]、投入和產出[7-8],以及投入、產出和系統集約等不同構成維度的土地集約利用認知,在具體維度的理解上也有所不同[9-10]。因此土地集約利用水平評價中測度指標和具體方法[5,11-12]也存在差異,易導致測算結果主觀性強、可比性較差,甚至存在偏誤[5]。在以往研究中,發現土地集約利用水平受自然、經濟和社會等多種因素的影響[13-14],但由于經濟社會條件一般綜合體現區域多種因素的共同作用,因此經濟社會因素對土地集約利用水平影響的研究更具有應用價值[15]。

淮海經濟區是由蘇魯豫皖接壤地區20個經濟不發達城市組成[16-17]的區域性經濟合作組織,區域占全國國土總面積的1.9%,但承載人口總數占全國總人口的近10%,具有土地面積相對較少而承載人口較多的特點[18]。因此,淮海經濟區亟須根據區域土地資源稟賦特征,提高資源的利用效率和集約利用水平,以適應整體發展的要求。

本文以淮海經濟區為研究區,以投入和產出水平兩個維度的相應指標為基礎,應用主成分回歸法研究淮海經濟區土地集約利用的經濟社會因素影響時空規律,從而為提高土地集約利用水平和促進區域可持續發展提供借鑒。

1 數據來源與處理

本文以區域地級城市為單元,從全國地理信息資源目錄服務系統獲取了研究區行政區劃、交通等基礎地理信息數據;人口、經濟、土地及城市建設等相關數據主要來源于《中國城市統計年鑒》,以及相應省份和具體城市年鑒。數據處理過程中對明顯異常的數據進行了鑒別、剔除,對異常或缺失數值進行修正或補充。

2 研究方法與過程

考慮到單個城市收集的樣本數量過少,最終確定以研究區整體以及組成省份城市為評價單元,研究經濟社會發展對城市土地集約利用整體和階段性影響,以及不同省份影響的具體差異。具體應用中開展了投入和產出維度的土地集約利用經濟社會因素影響研究。在產出維度研究中首先開展全區域影響研究,再以不同省份為單元研究經濟社會因素影響的空間差異;為進一步分析影響的時間變化規律,以2007年為界,分階段開展了兩個時期的影響研究。投入維度則分別基于前述資金和勞動投入兩項指標進行分析研究。

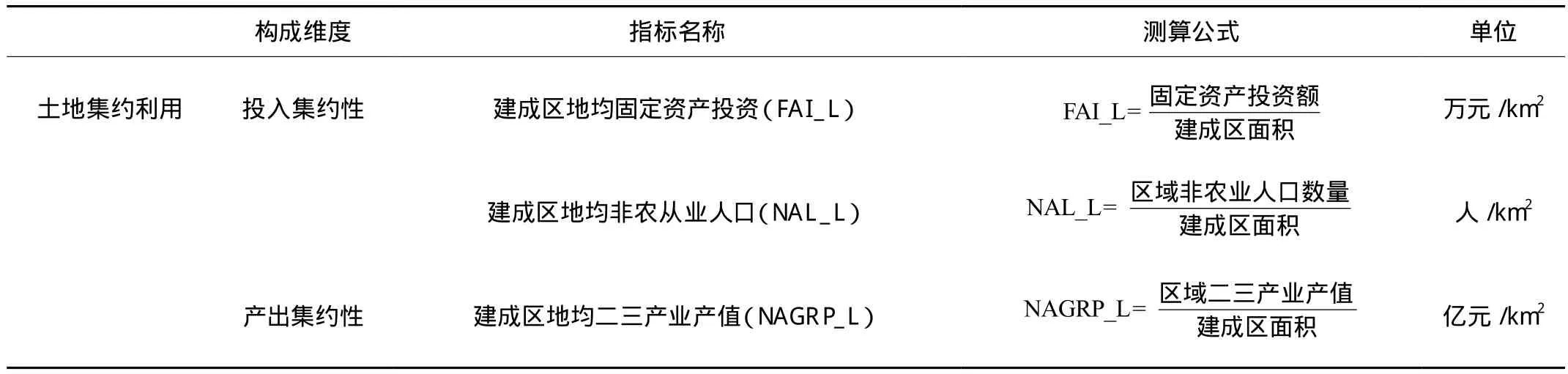

2.1 土地集約利用水平表征

以往研究表明,單位土地面積的經濟產出是測度集約水平的最好指標[8,19],故本文以建成區地均二三產業產值(Non-agricultural gross regional product per land area, NAGRP_L)作為土地集約利用產出水平的核心表征進行詳細分析。為進一步衡量土地利用中投入的集約性,結合經典的生產三要素理論并考慮到數據收集的可行性,本文應用建成區地均固定資產投資(Fixed assets investment per land area, FAI_L),以及建成區地均非農從業人口(Non-agricultural labor per land area, NAL_L)兩項指標進行分析研究(表1)。

表1 淮海經濟區土地集約利用維度構成與表征指標表

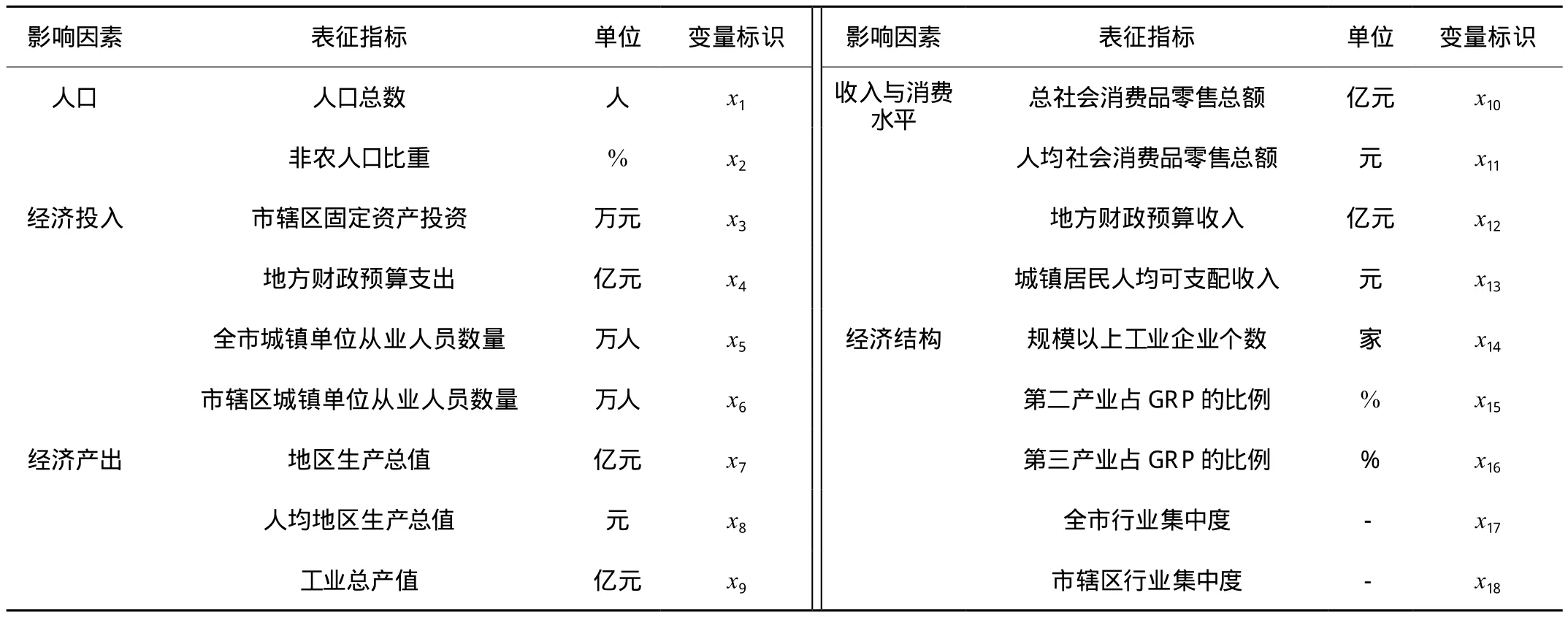

2.2 參評指標確定

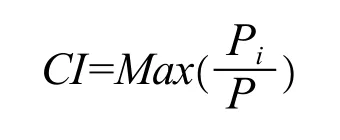

本文使用了18項指標以表征經濟社會因素對土地集約利用的影響(表2)。其中全市和市轄區行業集中度采用區域內優勢行業勞動力比重測度,公式如下:

表2 淮海經濟區土地集約利用經濟社會影響因素具體指標表

式中CI為行業集中度指數,Pi為區域第i行業從業人數,P為該區域所有行業就業總人數。

2.3 主成分回歸分析

由于選擇的指標可能存在相關性,易導致自變量相關引起共線性,影響評價結論。因而采用主成分分析法去掉多變量間的重疊信息,降低共線性[20]。本文應用主成分分析結合多元回歸分析方法開展定量研究,先對所有自變量進行主成分分析,再應用逐步回歸分析方法進行主成分回歸分析,最后將回歸結果還原為原始變量[21],從而得到影響土地集約利用水平的回歸模型。

3 結果與分析

3.1 土地集約利用水平時空分布特征

基于投入和產出兩個維度三個單項指標的研究區土地集約利用水平測度結果如表3所示。①濟寧和鹽城市NAGRP_L指標16年間平均值明顯高于其他城市,平均值較低的城市主要是安徽各市及河南開封,北部區域的山東省城市整體水平相對較高。NAGRP_L平均增速最高的三座城市依次為宿州、菏澤以及亳州。②FAI_L平均值最高的是濟寧、商丘兩市,較低的則位于研究區西部河南省和南部安徽省等城市,中部區域呈現較高水平,東部地區次之,其空間分布具有一定的梯度性特征。③NAL_L平均值在位于區域中北部及中南部的蚌埠、亳州、臨沂和宿州最低,而在位于中部地區的淮北、徐州及西部周口最高,表現出低值的部分集聚性特點。

綜合來看,研究區西南部安徽各市GRP平均值整體處于較低水平,其次為河南諸市,山東及江蘇多數城市GRP平均值處于較高水平。特別是作為淮海經濟區中心城市的徐州市[22],不僅GRP平均值最高,其年平均增長速度也處于較高水平,這充分體現了徐州的中心城市地位。分析安徽各項指標的特征,可以看出土地集約利用水平與經濟總量在該省各市整體呈現出較為明顯的正向相關關系。

3.2 產出維度經濟社會影響結果分析

3.2.1 區域整體及分省影響

基于全局主成分分析生成了涵蓋18個變量的主成分,其中前3個主成分對數據變異的解釋程度均大于1,且累計達到79.571%的貢獻率,故選擇前3個主成分進行回歸分析(表4)。

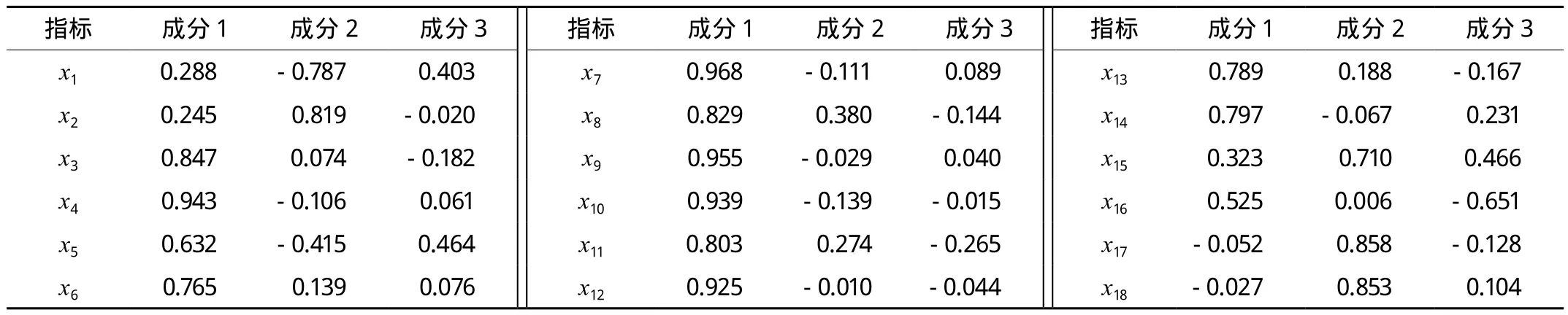

旋轉成分矩陣表顯示各主成分對具體變量的解釋情況(表5),成分1反映了包括經濟投入、產出以及收入和消費等方面的大部分信息。成分2主要反映了人口構成因素,以及經濟結構中行業優勢度等信息。由于本文所涉及的行業優勢度是基于不同行業從業人數測算,因此也可以理解為人口因素。成分3集中反映了經濟結構中第三產業比重信息。

表5 研究區土地集約利用經濟社會影響因素主成分分析旋轉成分矩陣表

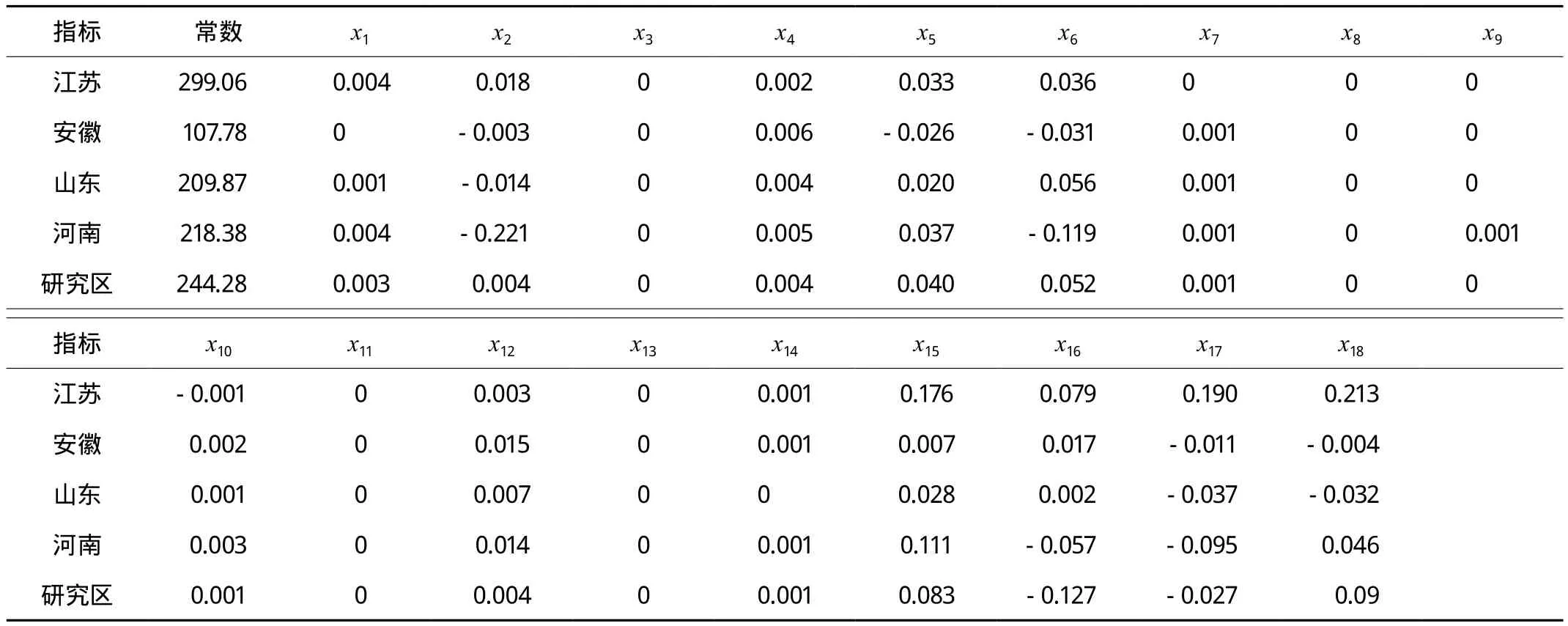

本文應用逐步回歸方法對影響土地集約利用產出水平的主成分進行回歸分析,根據成分得分系數矩陣將其還原為18項指標表示的土地集約利用產出水平影響模型[20]。從表6可見經濟結構成為研究區16年間影響土地集約利用產出水平的關鍵因素。對于江蘇,經濟結構中5項指標均對土地集約產出水平具有正向作用,表明經濟結構調整優化是江蘇土地集約利用產出水平提高的主要因素。

表6 研究區分省及整體土地集約利用產出水平經濟社會影響回歸分析模型系數

x17和x18反映了區域細分行業的集聚性,其對于土地集約利用產出的影響具有雙向性,其中x17對于除江蘇以外的其他省份及區域整體均具有負向貢獻;而x18對區域整體以及江蘇、河南兩省均有正向貢獻,表明從整體來看淮海經濟區,市轄區內的行業相對于全市而言,更多集中于土地效率較高的行業。

人口因素對研究區以及江蘇城市產出水平均具有正向貢獻。但是x2在其他三省城市具有負向貢獻,說明城鎮化水平的提高并未導致上述區域產出水平的提升,其非農人口比重的增加可能具有非經濟因素的作用。

經濟投入因素中除x3外,在研究區及各省基本呈正向貢獻,經濟發展整體呈現出土地集約利用的趨勢。x6在河南和安徽城市均呈負向貢獻,表明市轄區城鎮單位從業人員的提高反而導致產出水平的降低,因為上述兩省產業結構層次相對較低,其在吸納從業人口的同時也增加了對土地資源的需求。

經濟產出以及收入和消費水平因素中各項指標對產出水平的貢獻從研究區和分省來看均較低,說明該階段經濟增長,以及生活水平的提升仍未促進土地集約利用水平提升。x12對研究區及各省均有正向貢獻,且在安徽其他指標中處于相對較高的水平,表明地方財政收入與第三產業結構是安徽城市土地集約產出水平提高的重要因素。

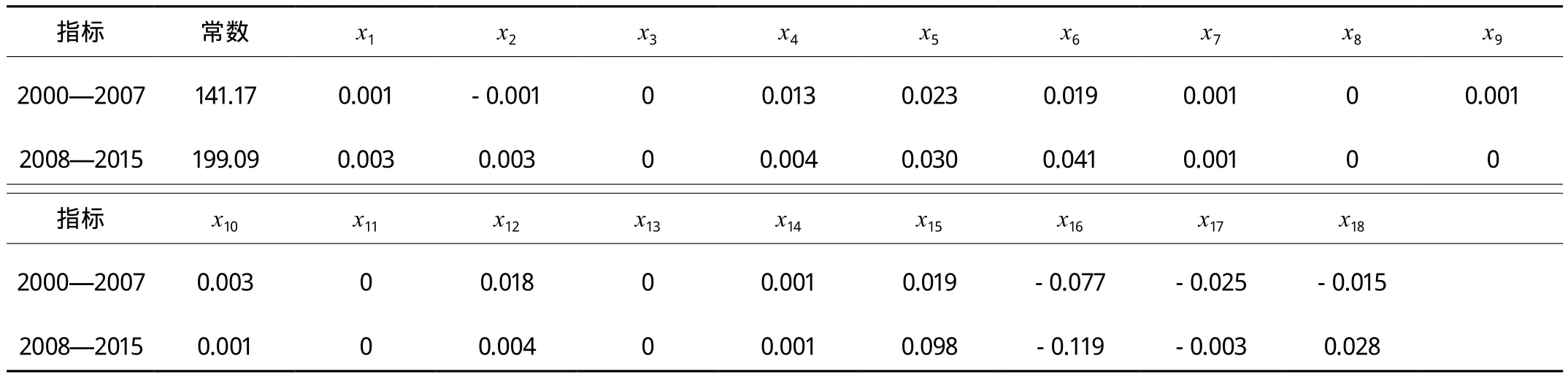

3.2.2 分階段影響分析

以2007年為界,開展兩個階段的土地集約利用水平影響分析(表7)。經濟結構中x15的貢獻率呈現增加趨勢,表明隨著經濟水平的提升,第二產業的土地集約利用產出效率一直具有重要作用。而x16在兩個階段均呈負向貢獻,說明就研究區整體而言,第三產業內部整體上依然處于較低層次水平。人口因素中x2呈現先負向后正向的作用,說明城鎮化率對土地集約產出水平的貢獻逐步顯現。經濟投入因素中x4貢獻率則呈減少趨勢,可能與地方財政預算支出的方向變化有關。經濟產出因素相關指標(x7~x9)貢獻率均較低且變化不大,表明該因素對土地集約利用水平影響的重要程度一直較小;收入與消費水平因素各指標的貢獻率均相對較低。綜合來看,經濟社會因素對研究區土地集約利用水平的影響基本呈現與經濟發展規律相一致的變化。但是對于研究區而言,第三產業比重的提高并未相應促進土地集約產出水平的提升,尚需進一步優化第三產業,以促進產出水平的提升。

表7 研究區分階段土地集約利用產出水平經濟社會影響回歸分析模型系數

3.3 投入維度經濟社會影響結果分析

基于研究區FAI_L及NAL_L的經濟社會因素分析結果見表8。人口因素中,x1對FAI_L及NAL_L雖然貢獻方向不同,但是考慮到其貢獻度相對其他指標較小,說明其對于土地集約利用投入水平影響較為有限;而x2對于FA I_L正向貢獻相對較大,表明城鎮化水平的提高有利于地均資產投資強度的提升,但對于地均非農從業人口的提升作用有限。經濟投入因素對兩項投入水平影響也不突出,僅x6對于FAI_L正向作用較為明顯,表明市轄區從業人口數量的提升有利于地均資產投資強度提升。經濟結構中x16對FAI_L貢獻最大,表明淮海經濟區正處于第三產業初步發展階段,三產比重增加對地均固定資產投資的提升貢獻最大。而x15對NAL_L貢獻最大,說明該階段研究區第二產業可以提升地均非農從業人口的數量,對于提供就業崗位以及提升土地集約利用水平作用明顯。

表8 研究區土地集約利用投入水平經濟社會影響回歸分析模型系數

4 結論

本文應用主成分回歸法分析了淮海經濟區16年間經濟社會因素對土地集約利用水平的影響規律。結果顯示,經濟結構成為研究區該期間影響土地集約利用產出水平的關鍵因素。人口因素對研究區以及江蘇省城市產出水平均具有正向貢獻,但是城鎮化水平的提高并未引起安徽、山東及河南城市產出水平的提升。經濟投入因素對研究區及各省基本呈正向貢獻,但地均固定資產投資對于土地集約利用產出水平的作用基本可以忽略。經濟產出以及收入和消費水平因素對產出水平貢獻從研究區和分省來看均較低。分階段土地集約利用水平影響研究表明,經濟社會因素對研究區土地集約利用水平的影響基本呈現了與經濟發展規律相一致的變化;人口總數對土地集約利用投入水平影響較為有限,城鎮化水平的提高有利于地均資產投資強度的提升;經濟投入因素對兩項投入水平影響也不突出;經濟結構中三產比重增加對地均固定資產投資的提升貢獻最大,第二產業比重可以有力地提升地均非農從業人口的數量,對于提供就業崗位以及提升土地集約利用水平作用明顯。

綜合上述研究分析,江蘇和山東整體經濟發展水平、土地集約利用水平均較高于安徽和河南。江蘇省經濟結構、人口因素的調整優化可提高其土地集約利用水平。經濟投入和第三產業的發展是影響山東省土地集約節約利用的主要因素,可通過區域固定資產投資、地方財政預算支出和第三產業的發展促進其土地集約節約利用。安徽省可結合第三產業結構優化和地方財政收入促進地區土地集約利用。河南省通過地方財政支出等經濟投入和市轄區內行業集中發展促進土地集約利用。整體而言,研究區該階段經濟增長,以及生活水平的提升依然未促進土地集約利用水平的提升,因此研究區內各省市在注重地區經濟發展的同時也應注重土地資源的集約節約利用,實施地區土地集約利用動態監測,在此基礎上制定差異化的土地資源管理制度。本研究樣本數量相對較少,區域差異分析下的空間差異細分性不夠,但是仍能從整體上揭示經濟社會因素對土地集約利用水平影響的時空規律,可為促進區域土地集約利用水平提供參考和借鑒。