榆林礦區生態修復與多產業融合發展模式研究

龐 喆

(陜西地建土地工程技術研究院有限責任公司,陜西 西安 710075)

粗放式礦山開采一方面為人類社會發展提供了豐富的能源及礦物材料,另一方面造成了嚴重環境污染,引發礦區水資源、植被、土地破壞和塌陷、滑坡等地質災害。據統計,榆林市現有礦山地質環境影響嚴重區面積約3760 km2,較嚴重區面積1700 km2;煤礦礦區總面積4295 km2,已形成采空面積約1127 km2,塌陷面積約649 km2,涉及300余個村莊、4萬多人口[1]。現階段,榆林礦區生態治理嚴重滯后,原有的地質生態環境問題尚未得到有效治理,新的采空塌陷區、煤層火燒區、土地污染區卻在不斷擴大。

榆林市是國家定位的高端能源化工基地,煤炭礦區經過40余年的開發,原煤礦采空區所誘發地質災害及生態環境破壞已成為困擾榆林可持續發展亟待解決的生態環境問題[2]。近年來,榆林市政府為打造黃河流域及黃土高原生態文明示范區,加快破解礦產資源開發帶來的矛盾和問題,積極推進礦區生態環境綜合治理,深入探索不同的礦區生態治理模式,并取得了一定成績。但是,榆林市煤炭礦山歷史遺留問題較多,礦區生態治理中依然存在資金匱乏、技術落后、管理混亂、政策缺失等問題[3]。

近年來,一些學者通過理論研究與工程實踐,提出了礦區生態環境治理與其他產業融合發展理念。陳陽等[4]針對河南省三門峽市黃河南岸鋁土礦區的生態環境問題,探討了三門峽市黃河南岸鋁土礦區山水林田湖草生態保護修復的必要性及對策;李娟等[5]在分析我國礦區土地修復與生態重建的基礎上,分析了影響礦區生態修復的限制因素,探討了礦區生態農業可持續發展對策;汪靜[6]從景觀資源條件方面進行了資源開發條件的分析,引用旅游學中的旅游資源技術性評價和打分評價相結合的方法對單體旅游資源進行了評價和分級,提出只有不斷突破創新,積極發展旅游業,才能實現礦區城鎮經濟的跨越式發展;張飄逸[7]考察了湖北大冶礦山歷史背景、地質環境和發展現狀,并基于生態博物館理念和大冶礦山遺址博物館整體性思考,對大冶礦山遺址博物館進行人文生態的保護設計,博物館實施后,取得了很好的生態效益和社會效益。礦區生態環境治理是一個投資大、涉及面廣、歷時漫長、見效慢的復雜系統工程,因此,單一的工程治理措施及治理模式不能應對復雜的系統問題,礦區生態修復需要多產業融合發展。本文以榆林礦區為例,探討了礦區生態修復與多產業融合發展的可行性與必要性。

1 礦區生態修復與多產業融合發展模式概念的界定

礦區生態修復與多產業融合發展模式是指在礦區生態環境治理同時,結合當地礦區地形地貌、社會環境、生態敏感性、地理位置、交通及資金條件等因素,進行綜合分析,選擇適宜的產業配套發展模式。礦區生態修復與產業融合發展程度越高,礦區土地開發利用越充分,對場地環境、資金投入要求越高,產業投入越高風險越大,需要政府支持和收益產業進行平衡。

礦區生態修復與多產業融合發展模式基于“生態優先、以人為本”的理念。生態優先、人的參與是該模式的重要前提,產業融合是該模式的核心。人的參與包括兩個方面:一是建設者(投資者)的進入,包括產業項目的規劃設計、建設實施、后期運用等;二是第三方(消費者)的進入,即項目建成后的參與、使用、消費等。多產業融合發展模式價值的創造離不開生產和消費兩個維度。礦區產業融合意味著修復后的土地不僅僅是自然要素,更包含社會資本,是“生態修復+生態產業”的有機結合。因此,礦區生態修復與多產業融合發展模式不僅是簡單地對原生態環境進行人為的恢復、復墾,還要進行修整、重建,符合經濟社會發展的需要。礦區生態修復既要考慮生態適宜性,還要綜合考慮經濟、社會目標,包括文化功能、美學功能和公眾感受等[8]。

2 礦區生態修復與多產業融合發展模式的主要內容

2.1 礦區生態修復+生態保護

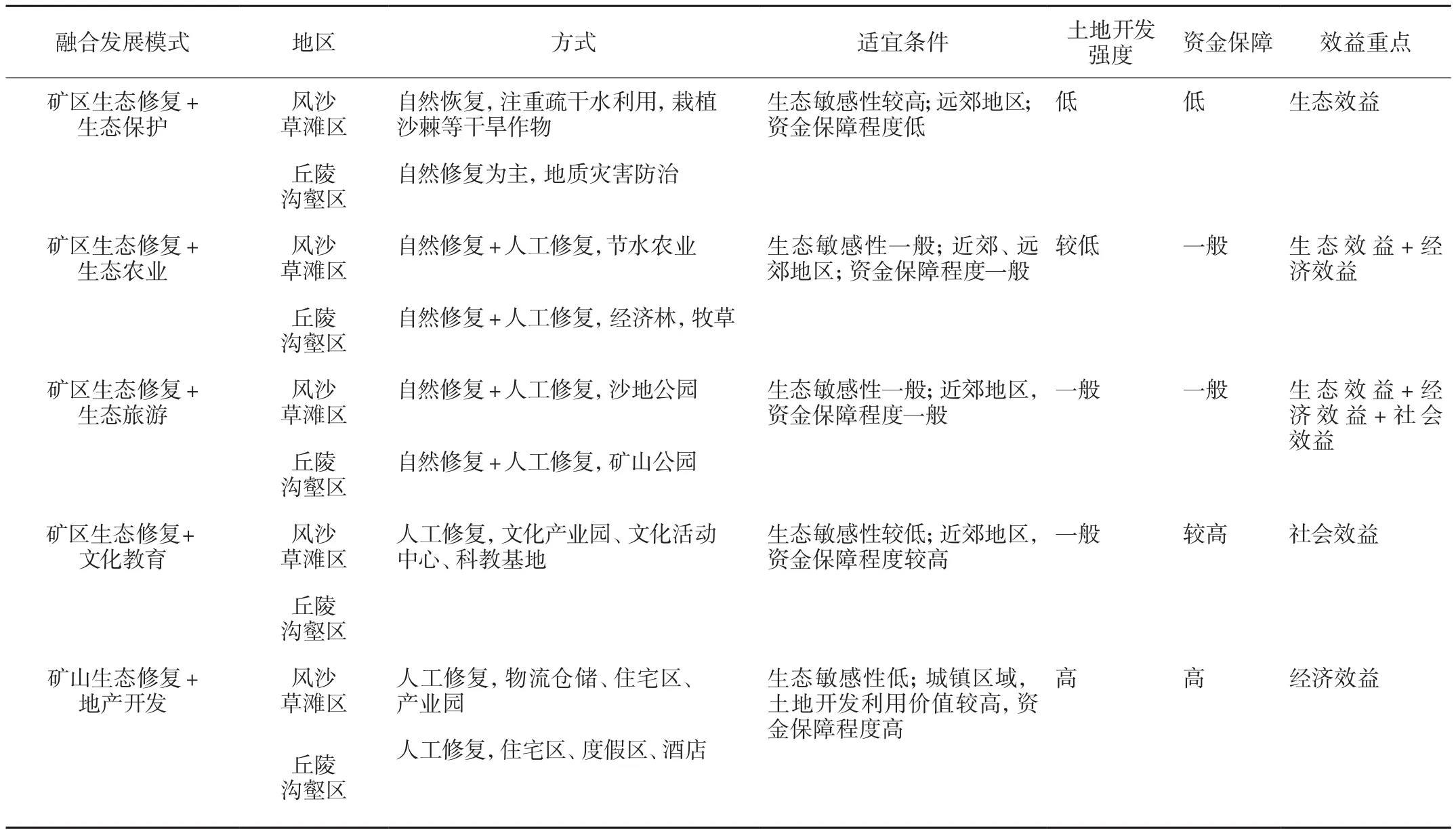

“礦區生態修復+生態保護”模式主要是對礦區原生態環境的修復,在礦區廢棄直接開展地質環境治理和生態修復,實現廢棄地復綠和生態修復。該模式主要注重生態效益,不對礦區進行過度的商業開發,適合于生態敏感性較高、資金保障程度低的遠郊地區;修復方式為以自然修復為主,人工修復為輔(表1)。

表1 礦區生態修復+產業融合發展模式

2.2 礦區生態修復+生態農業

“礦區生態修復+生態農業”模式是在礦區生態修復的基礎上發展生態農、林、牧、漁業,在保護、改善礦區生態環境的前提下,進一步提升特色農產品價值。同時,利用礦區周邊特色地形地貌,打造生態休閑觀光、垂釣狩獵、田園采摘等特色服務。該模式適合于生態敏感性和資金保障程度一般的近遠郊地區;修復方式是自然恢復與工程措施相結合,產業以“農、林、牧、漁”業為主,宜農則農、宜林則林、宜漁則漁、宜牧則牧,追求生態效益和經濟效益的結合(表1)。

2.3 礦區生態修復+生態旅游

“礦區生態修復+生態旅游”模式是在礦區生態修復后發展生態旅游產業,在原有礦山景觀的基礎上,充分利用廢棄的礦坑和設備,進行合理的景觀規劃設計和旅游基礎設施建設,打造礦山遺跡旅游區、礦山公園、休閑度假區等。該模式適合于生態敏感性、資金保障程度一般的近郊地區;修復方式以工程措施為主,以生態旅游為核心,通過休閑度假和住宿餐飲實現經濟效益、生態效益和社會效益的統一(表1)。

2.4 礦區生態修復+文化教育

“礦區生態修復+文化教育”模式是在礦區生態修復后發展文化教育產業,結合當地文化特色和礦山歷史背景,通過藝術手法的處理賦予廢棄礦山全新的功能定位,建設礦山博物館、礦山文化產業園、學習教育基地等。該模式適合于生態敏感性較低、資金保障程度較高的近郊地區,該模式充分發揮礦業遺產的歷史紀念和學習教育兩大價值,主要追求社會效益,依賴政府投資(表1)。

2.5 礦區生態修復+地產開發

“礦區生態修復+地產開發”模式是在礦區生態修復后發展房地產業務,在城鎮周圍、交通便利的廢棄礦山土地上進行地產開發,打造商品房、辦公樓工業園區、商場等。該模式適合于生態敏感性低、資金保障程度高的城鎮區域;修復方式完全依靠工程建設,前期投入巨大,主要追求經濟效益,依靠社會資本的投入(表1)。

3 礦區生態修復與多產業融合發展模式SWOT分析

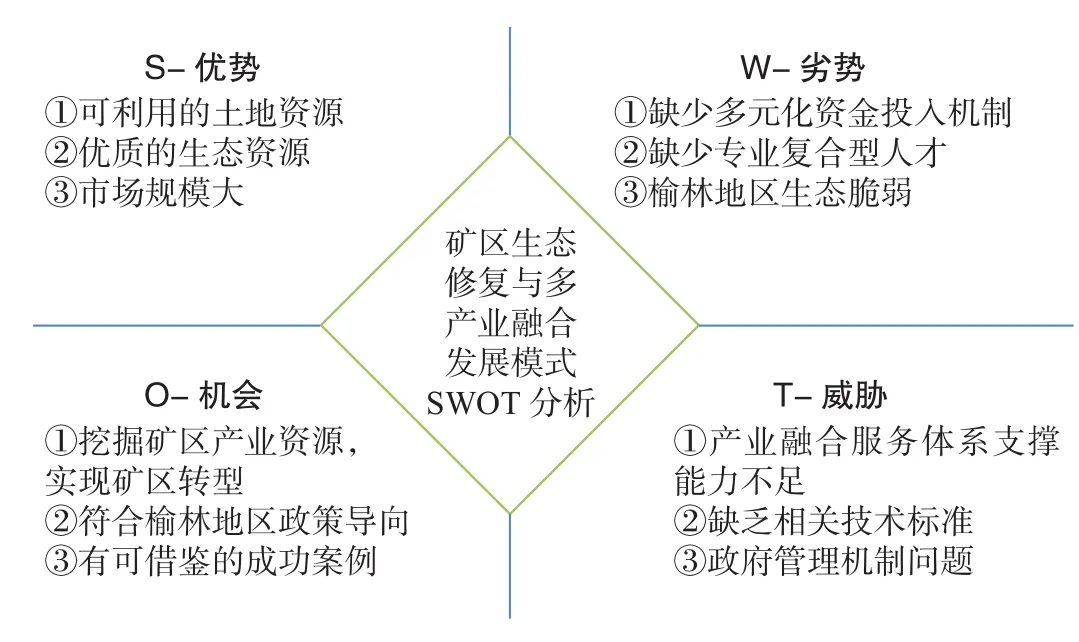

礦區生態環境治理投資大、覆蓋面廣、歷時長、見效慢,當前,在我國礦區生態修復與多產業融合發展尚處于初始探索階段。近年來,一些學者通過理論研究與工程實踐,為礦區生態環境治理與其他產業融合發展提供了參考借鑒,但在實施過程中,不可避免地遇到一些阻礙因素。本文基于SWOT分析模型,從優勢、劣勢、機會、威脅四個方面對該模式進行分析闡述(圖1)。

圖1 礦區生態修復與多產業融合發展模式SWOT分析

3.1 優勢

3.1.1 可利用的土地資源

礦山地質環境治理可將部分廢棄地整理為可利用的土地資源,為其他產業發展提供可利用的土地。遠郊地區,修復為農業用地,可以用于土地占補平衡,發展農、牧、林業。城鎮周圍、交通便利地區可修復為商業用地,用于廠房建設、住宅、地產開發等相關產業。

3.1.2 優質的生態資源

礦區生態修復后,生態環境得到顯著改善,適度的開發和優質的生態資源有助于發展生態旅游業、生態農業和地產開發。此外,良好的生態環境可以吸引社會資本投資,帶動周邊其他附屬產業。

3.1.3 市場規模大

2020年,榆林市完成800 hm2礦山地質環境的治理恢復,同時開展示范點、示范區的遴選、建設及授牌等工作,打造煤炭開采綠色礦業發展示范區1個,煤礦礦山地質環境保護與土地復墾示范點5個,神府綜治項目整治工作示范點3個,磚瓦廠、采砂采石場復墾復綠示范點5個,油氣井場地質環境保護與土地復墾示范點2個。

3.2 劣勢

3.2.1 缺少多元化資金投入機制

礦山生態修復工程周期長,資金投入大且風險較高,礦山生態修復多元化投入機制尚不完善,社會資本和民間資本投入較少,資金來源主要是政府財政投入和企業被動投入。對于遺留礦山,在難以找到責任主體,政府財政有限情況下,修復資金缺口較大。

3.2.2 缺少專業復合型人才

綜合性礦山修復是多學科的集成與融合,涵蓋巖土工程學、地質學、生物學、土壤學和水土保持學等,產業融合后更涉及經濟學、生態學等,在陜北地區缺乏這方面復合型人才,這制約了當地礦區生態修復與多產業融合發展。

3.2.3 榆林地區生態脆弱

榆林市屬于風沙草灘區與黃土高原丘陵溝壑區域,生態環境普遍脆弱,生態環境保護能力低下,降雨量較小,蒸發量較大,生態環境治理過程中,無節制的產業開發,勢必造成新的環境問題。

3.3 機會

3.3.1 挖掘礦區產業資源,實現礦區轉型

傳統礦山關閉或者整合后,生態修復面臨以下矛盾和問題:一是礦區勞動力釋放和就業安置,二是礦山環境資源的開發和礦山遺跡的保護,三是礦區經濟結構單一和礦區新型產業發展需求。在生態文明建設大背景下,充分挖掘礦區產業資源,兼顧生態農業、生態旅游、文化教育、房地產產業,實現礦區產業轉型升級理念得到各地政府的一致認可。

3.3.2 符合榆林地區政策導向

礦區生態修復和礦區生態產業發展是陜北地區生態文明建設重要內容,榆林市政府為打造黃河流域及黃土高原生態文明示范區,加快破解礦產資源開發帶來的矛盾和問題,積極推進礦區生態環境綜合治理,加強礦區生態文明建設,鼓勵礦區生態治理和生態產業融合發展。

3.3.3 可借鑒的成功案例

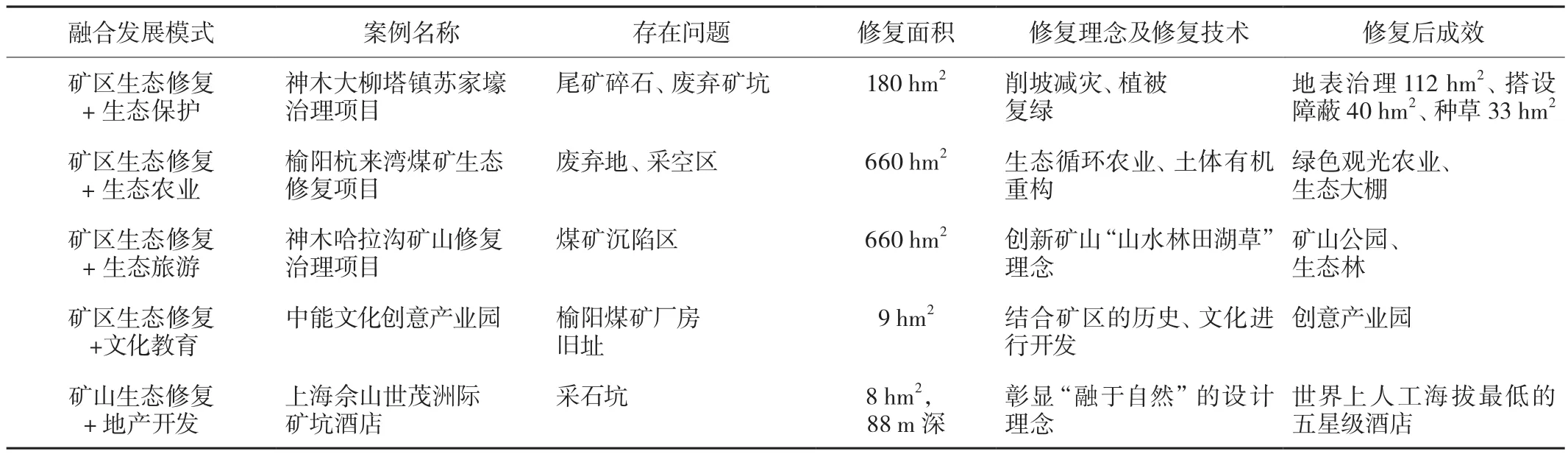

神木大柳塔鎮蘇家壕治理項目采用礦區生態修復+生態保護治理模式,修復面積180 hm2,位于神木大柳塔鎮蘇家壕村。實施前礦區內有大量尾礦碎石和廢棄礦坑,破壞了當地生態環境,通過削坡減災、植被復綠等措施,項目區完成地表治理112 hm2、搭設障蔽40 hm2、種草33 hm2,項目實施后,項目區生態環境得到顯著改善(表2)。

表2 礦區生態修復與多產業融合典型案例

榆陽杭來灣煤礦生態修復項目采用礦區生態修復+生態農業治理模式,修復面積66 hm2,位于榆林市榆陽區金雞灘鎮。項目實施前含有大量廢棄地、采空區,對生態環境、當地居民的生產生活造成很大影響,制約著區域經濟的持續穩定發展。通過生態循環農業、土體有機重構建設,項目區建設成綠色觀光農業和生態大棚,項目實施后,有效促進了當地經濟與環境協調發展(表2)。

神木哈拉溝礦山修復治理項目采用礦區生態修復+生態旅游治理模式,項目建設依據山水林田湖草綜合治理理念,打造礦山生態公園,完成煤礦沉陷區治理660 hm2。實施后項目區有效帶動了當地生態旅游業發展,改善了當地產業結構,提高了當地居民生活水平(表2)。

中能文化創意產業園建設采用礦區生態修復+文化教育治理模式。作為陜西榆林文旅產業轉型升級的新嘗試,產業園結合礦區的歷史、文化進行開發,打造成一個以藝術寫生、研學培訓為主,集藝術創作、藝術展覽、藝術教育、文創商業、孵化基地、工業科普、主題住宿、特色餐飲等為一體的文化創意產業園,實現了文化教育與傳統礦區的完美結合(表2)。

上海佘山世茂洲際礦坑酒店建設采用礦山生態修復+地產開發治理模式,依據融于自然的設計理念,將礦坑治理和酒店建設相結合,一反向天空發展的傳統建筑理念,下探地表88 m深,遵循自然環境,依附深坑崖壁而建“世界建筑奇跡”,人工海拔最低五星級酒店(表2)。

3.4 威脅

3.4.1 產業融合服務體系支撐能力不足

一是榆林地區作為傳統資源型城市,信息化水平發展相對滯后,缺乏綜合性信息化服務平臺和信息化專業技術人才,“互聯網+”、物聯網、大數據等現代技術匱乏;二是新型生態產業發展緩慢,產業配套支撐能力不足,礦區修復與生態產業融合仍處于低水平階段;三是融資渠道不暢,融資方式單一和資金的缺乏,嚴重制約了礦區產業融合發展的廣度和深度。

3.4.2 缺乏相關技術標準

行業之間應用技術標準不同,引起礦區生態修復與多產業融合模式的不適應,多產業融合難以進行,需要相關行業之間的共同理解,挖掘、表達、改進,進而達到融合。

3.4.3 政府管理機制問題

礦區生態修復與多產業融合必然牽扯政府多部門管理,各部門各管一行,礦區生態修復與多產業的融合發展未得到統籌考慮,必然會造成項目手續推進慢和精力的消耗。

4 結論

做好礦區生態修復與多產業融合發展,實現礦區轉型升級意義重大。這不僅是礦區資源利用的問題,更是礦區擺脫經濟衰退、生態環境破壞、高失業率等困境,實現區域經濟可持續發展的重大問題。通過SWOT分析可以發現,生態修復與多產業融合發展模式能夠充分利用礦區優質土地資源、生態資源和榆林地區較大市場空間,也符合榆林地區政策導向,有助于挖掘礦區產業資源,實現礦區轉型升級,然而該模式也存在一定的劣勢和風險,榆林地區生態脆弱,缺少專業人才、相關技術標準,政府管理不到位等。因此,礦區生態修復產業融合發展需要以“兩山”理論為基礎,緊緊圍繞生態文明建設,完善相關技術標準、法規制度和政府管理機制,以礦山環境質量提升和生態產業發展為目標,探索設計符合陜北地區的礦區生態修復和產業融合發展模式。