海綿小區藍綠基礎設施的生態效益綜合評估與應用潛力分析

李詩雨,柏云聲,龔靜儀,許 可,陳 鈺,楊 青,李 慧,袁秋玲,孟凡鑫,范振林,劉耕源,5

(1. 北京師范大學環境學院環境模擬與污染控制國家重點聯合實驗室,北京 100875;2. 中國市政工程華北設計研究總院有限公司,北京 100045;3. 廣東工業大學環境生態工程研究院,大灣區城市環境安全與綠色發展教育部重點實驗室,廣東 廣州 510006;4. 中國自然資源經濟研究院,北京 101149;5. 北京市流域環境生態修復與綜合調控工程技術研究中心,北京 100875)

面對暴雨內澇、生態破壞、水環境污染等生態環境問題,“海綿城市”已成為近10余年的研究熱點,同時對海綿城市建設的爭論也從未停止。海綿城市建設存在兩種分歧:一是具有理論研究和國內外建設經驗的研究者認為,海綿城市建設能夠解決或在很大程度上緩解城市暴雨內澇等水問題;二是有研究者擔心國家投入大量資金建設海綿城市未達到預期效果。例如,2016年年底,據《中國經濟周刊》不完全統計,納入海綿城市建設試點的30個城市中,有19個城市發生內澇,占比63%[1]。所以,建設很重要,評估建設效果更為關鍵。2015年,住建部頒布了《海綿城市建設績效評價與考核辦法(試行)》,其中規定了指標可以從水生態、水環境、水資源、水安全、制度建設及執行狀況、顯示度6個方面來衡量,但未明確易于定量的實際考核指標。目前,已有不少學者對海綿城市建設效果的評估方法進行了研究。除簡單的通過“徑流總量控制率”“下沉式綠地覆蓋率”等易獲數據進行粗略評估的方法外[2],目前綜合的評估方法主要為指標體系建立法和模型模擬法。指標體系建立法多采用多種指標選擇和基于權重設定進行綜合指數計算的方法。董淑秋等[3]通過“雨水利用強度指標值”,從調蓄徑流帶來的水資源節約和凈化設施帶來的污染物減少的角度,評估了海綿生態系統的價值。譚術魁等[4]則進一步納入經濟這一維度,用熵權法建立了“市政-經濟”系數,通過市政實施建設和經濟發展水平的一致性和量比程度來判斷城市的排澇能力。也有學者系統考慮了經濟、社會、環境等因素建立的綜合指標體系。例如,方宇婷[5]利用基于信息熵的逼近理想解排序評價法來評價海綿城市不同建設方案的綜合效益。但上述方法均未進行實例驗證,缺乏對評估效果的討論。高峰等[6]認為上述指標體系建立法均未能從海綿城市的內涵出發,指標間缺乏聯系,評估止于形式;提出構建水文特征定量評估概念模型,從側面反映經濟、技術、政策的投入與海綿城市建設的影響。這就延伸到了第二類海綿城市建設效果的評估方法——模型模擬法。例如,由陽等[7]利用模型進行了參數的模擬評估以驗證海綿城市的建設效果。范玉燕等[8]基于一二維水動力模型模擬海綿城市改造前后的效果對比。

藍綠基礎設施是海綿城市及海綿小區建設的重要工程措施,也是評估海綿城市建設及海綿小區效果的對象之一。美國佛羅里達州的土地保護報告[9]中提出,綠色基礎設施是一種水土耦合的系統,具有維持自然界循環、保護與維持人與自然各類生物和資源的重要作用。藍綠基礎設施是指與城市雨洪管理有關的傳統排水管網、蓄滯設施及污水處理設施[10],也提供良好的生態服務,可以促進河流湖泊的自我凈化、海綿城市的建設、氣候變化的應對與生物多樣性的保護[11],提高城市環境水平,并能夠讓其成為居民宜居性的關鍵組成部分[12],對居民的身心健康也有重要影響[11]。國內外對于藍綠基礎設施評估研究日益增多,其評估方法主要為社會調查法、模型模擬法和生態方法等。社會調查法主要是運用調查問卷、專家訪談等方式獲得感知數據進行評價,常常與模型模擬法和生態方法結合使用,比如成本-效益貨幣分析[13]。模型模擬法包括運用SWMM模型進行流域尺度的水文模擬來評價雨洪管理效益[14];MIKE FLOOD模型將一維和二維動態耦合,反映城市水流運動[15];InVEST模型通過模擬不同土地覆被情景下,生態系統服務物質量和價值量的變化來實現生態系統服務功能價值定量評估的空間化[16];CITYgreen模型以RS和GIS為技術基礎,進行綠色空間生態服務價值量化計算[17]等。生態方法主要包括使用EcoMetrix來描述研究區的生態系統服務和流出[18];利用GVC(國家綠色值計算器)將BGI(Blue-Green Infrastruc ture,藍綠基礎設施)的性能、成本、效益和傳統雨水管理效果進行比較[19];i-Tree也是生態方法中的重要評估工具,能夠量化城市樹木的生態效益,進行定量分析與比較[20];ARIES(Artificial Intelligence for Ecosystem Services)和 NAIS(The Natural Assets Information System) 都是基于GIS開發的、應用于生態系統服務評估的生態方法[18]。上述方法存在數據收集難、數據要求高、評價的生態效益不全面、無法多維比較等問題。本文使用能值分析法進行生態效益評估,將各類生態服務功能統一量綱核算并進行衡量比較,更加適用于城市藍綠基礎設施多類生態效益的評估。將經濟效益和社會效益耦合生態效益,共同納入藍綠基礎設施的評估是未來的趨勢之一,有助于社區尺度藍綠基礎設施的建設[19]。

綜上所述,海綿小區建設具有環境效益、生態效益和社會效益,不同的藍綠基礎設施之間互相關聯,目前還尚未出現充分考慮多效益及關聯性的藍綠基礎設施建設效果評估框架。基于2018年《海綿城市建設評價標準》(GB/T 51345-2018)重點考察的水環境效益,應充分考慮藍綠基礎設施作為微觀生態系統本身的生態性,以及這些基礎設施與人群密集接觸的社會性[21],形成完整性的評估體系。

1 方法構建

1.1 海綿小區藍綠基礎設施生態效益的正負性與環境效益的關聯性

海綿城市的建設分為宏觀、中觀和微觀(小區)三個尺度,其中微觀建設也就是藍綠基礎設施建設中最為基礎的部分。本文對每種藍綠基礎設施單位面積提供的生態服務價值進行核算,其中,海綿小區藍綠基礎設施分為4種類型:濕地類(A),草地類(B),特殊類(C),森林類(D)。對應核算的生態系統服務包括增加生物量、固碳釋氧、補充地下水、調蓄水量、調節溫濕度和凈化大氣,對由于植被自身釋放VOC所帶來的負服務進行了核算抵消。

本文擬采用能值分析法定量化評估海綿小區藍綠基礎設施生態效益。能值分析法是用于環境核算的主要方法之一,能值是某種流動或儲存的能量中所包含的另一種能量的數量,即形成一種產品或服務的過程中直接或間接消耗的各種太陽等效能量的總和[22]。能值分析法的優勢是通過能值轉化率將不同等級、不同類別的物質或能量轉化為統一的衡量單位,從而解決當前生態系統服務核算中缺乏共同度量尺度的問題。能值分析法通過對物質流動和能量傳遞的細致剖析,能夠重新理解生態服務及負服務的產生,相較于經濟學方法更加適用于核算自然生態系統的生態產品。本文使用的能值核算公式可參考劉耕源等[23]的文章。

1.2 海綿小區藍綠基礎設施的社會效益評估方法

本文除考慮通過相關系數與數據定量計算的生態服務外,同時基于人本感受下,前往調研小區進行有關居住感受、海綿建設情況滿意度等方面的居民問卷調查,以及小區進行海綿化改造或建設所產生的經濟費用的調研。問卷設計旨在調查海綿小區居民的海綿化建設認知和參與情況,以及海綿化改造后的居住感受,涵蓋公眾參與、海綿城市建設或改造效果、整體居住情況與感受三方面的相關問題,對于問卷結果進行賦值評價而獲得社會效益評估結果。經濟效益評價依據調研所得的建設成本和日常維護成本進行。

1.3 綜合評估指標

將各類設施和小區進行比較,先對小區內各類設施的單位面積生態服務能值和單位面積投資額進行加權平均處理,依據各類設施的面積進行權重分配,公式如下:

針對生態服務,xk為某小區各類設施生態服務的單位面積總能值,fk為對應設施的面積。針對投資額,xk為某小區各類設施的單位面積投資額,fk為對應設施的面積。

考慮生態效益和經濟效益,即一單位投資額所帶來的單位面積生態服務能值的多少,定義為生態-經濟效益比,用來衡量各小區及各類設施的效益成本。計算公式為:

利用數據統計中的極差變換法,對生態、經濟的單位面積平均值和社會問卷調查的得分平均值進行數據變換,并計算三者的平均分,來進行各小區的綜合生態效益評價。

x為各小區的生態服務單位面積平均值/投資額平均值/問卷結果平均值,x′為進行數據轉換后的結果。其中由于經濟效益與投入額為負相關,故經濟效益經極差轉換后所得結果應為負數。

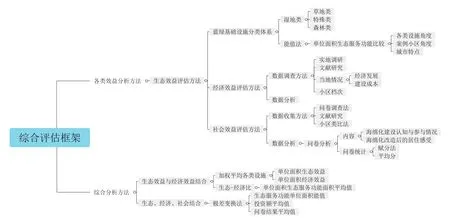

具體評估邏輯如圖1所示。

圖1 小區海綿化改造綜合評估框架圖

1.4 調研區選擇與參數說明

本研究調研的20個小區分布在7個城市,分別是北京、山東青島、廣西南寧、江西萍鄉、福建廈門、湖南常德和湖北武漢,由于分布地區、城市不同,其自然環境、經濟條件、人文環境均有所差異。

2 結果

2.1 單位面積藍綠基礎設施生態效益比較

從設施發揮的生態服務水平分析,濕地類設施的生態服務明顯高于其他類型,主要表現在高的調蓄水量功能。森林類設施與草地類設施的生態服務水平相當,其平均值分別是濕地類設施的39.2%和28.9%,主要為增加生物量。森林類設施還具有較高的調節溫濕度和凈化大氣的作用,相對于草地類,具有更為綜合的生態效益。特殊類設施發揮的生態服務較小且單一,僅為濕地類生態服務的1.17%,以調蓄水量和補充地下水為主。

對小區同類設施的生態效益進行比較。濕地類設施,南方小區的平均生態效益為北方小區的1.64倍,其生態效益明顯高于北方小區,主要原因是濕地類設施在降水量較大的南方能夠發揮更好的調蓄水量功能。草地類,各個小區單位面積能值大致一致,無明顯的南北差異,原因在于草地的主要生態服務體現在增加生物量上。特殊類,南方小區為北方小區的2.36倍,其生態效益明顯高于北方小區。森林類,涉及的生態服務類型多,但南北方差異較小。

2.2 海綿小區藍綠基礎設施的生態-經濟效益比較

本研究核算了20個小區進行海綿城市建設或改造的經濟投入。可以發現北京的3號小區單位面積投資額最高,為1523.7元;位于南寧的12號小區經濟投入最低,為285.4元。20個小區的平均單位面積投資額為508.56元;常德的9號小區和武漢的20號小區均為該城市相對較高檔的小區,各方面的投入也相對較高。小區的單位面積投資額還受改造設施數量和類型的影響,改造面積較大、改造數量多的小區,單位面積投資額相對較低。

對各小區的生態-經濟效益比并進行比較(表1)。湖南常德的7號小區比值最高,生態-經濟效益最佳;北京的1號小區比值最低,生態-經濟效益最差。總體來看,南方城市的生態-經濟效益比大于北方城市的生態-經濟效益比,約為北方城市的1.89倍。各小區濕地類、特殊類和森林類設施的生態-經濟效益比各有高低,無明顯的南北差別,因各小區的檔次、改造設施而異。北方小區草地類設施的生態-經濟效益比低于南方小區。

表1 各小區單位面積平均生態效益和平均投資額

對20個小區的生態-經濟效益比分析發現,一個城市的海綿化建設或改造所需要的資金投入與其經濟地位、建設難度、改造范圍等因素相關,且城市中的小區除上述因素外,還受小區的檔次、類型、地段等因素的影響。同一個城市中的藍綠基礎設施所帶來的生態效益相差不大,而城市間受自然條件差別的影響,其生態效益會產生一定的差別。

2.3 海綿小區的社會影響分析結果

7個城市共收集了近700份問卷,其中有效問卷為651份。所有問卷中最高分為35分,平均分為20.62分,7個城市調查的小區居民對小區海綿化改造的滿意度并不高。小區平均分中,常德10號小區得分最高,為24.81分;廈門16號小區得分最低,為18.76分。北京、青島、廈門和武漢的小區平均分在整體平均分之下,得分相對較低。而常德和萍鄉的各小區問卷平均分在整體平均分之上,滿意度相對較高。

從具體題目得分情況來看,居民的整體居住感受得分情況良好,而對于海綿小區改造的知情度,雖然所選小區均為政府公開文件中的海綿化改造小區,但從問卷調查結果看,并未達到100%知情。得分最低的為支付意愿,多數居民表示不愿意對海綿城市建設或改造進行支付,少部分選擇愿意支付較低的金額數,這與小區的海綿化改造效果、小區檔次、城市居民收入水平相關,廈門和武漢的5個小區支付意愿得分較高。對于海綿化改造后的社會效益來看,得分較高的為路面積水情況和綠化覆蓋情況的改善,雨水收集情況和水體污臭改善得分次之,小區居民對空氣質量和氣溫調節的感受較弱,得分也較低。

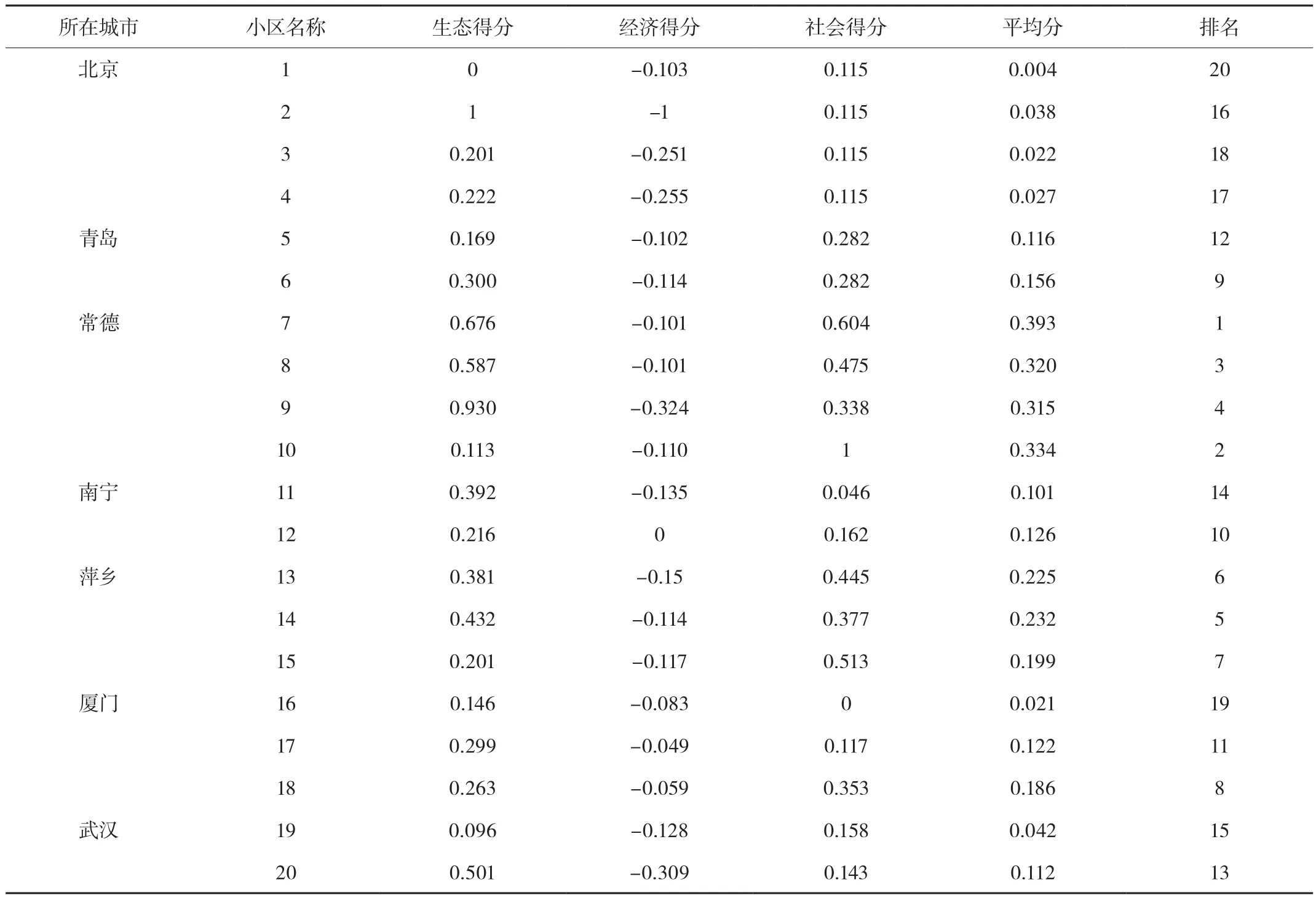

2.4 綜合效益分析

利用極差變換法,對各小區生態服務的單位面積平均總能值、單位面積投資額、問卷調查的平均得分進行數據轉換,計算平均得到各小區綜合生態-經濟-社會三方效益的評估結果。根據得分進行排名,常德的4個小區排名領先。其次為萍鄉、廈門、青島、南寧、武漢小區,北京的小區排名相對靠后。整體趨勢為南方城市領先北方城市,但其中有特例出現,如廈門的16號小區(倒數第二位),原因可能與小區在海綿化改造的實際成效有關,該小區的居民問卷調查結果最低,居住感受較差。

表2 各小區生態-經濟-社會得分及排名情況

3 討論

研究結果表明,藍綠基礎設施的選擇與區域的氣候特點關系較大。南方城市雨水多,雨季長,希望能夠有效緩解路面積水、洪澇災害等;而北方城市降雨量少,大部分城市并無常年路面積水,主要目的在于應對突發性暴雨,以及提高整體生態效益。為此,南方城市首推濕地類基礎設施,特殊類次之,原因在于能夠發揮較好的雨水調蓄功能,且觀賞性高、應用性廣;森林類和草地類由于雨洪管理效果較弱,不推薦優先應用,但可適當用以提升生態效益。北方城市優先推薦草地類,特殊類次之,因為能夠很好地進行雨洪管理,解決暴雨天氣路面積水問題,又能滿足缺水地區的保水需求;森林類和濕地類不能在北方發揮出最大效益,故不推薦應用。

4 結論

本文構建了海綿小區生態-經濟-社會綜合效益的綜合評估方法,調研7大城市20個小區。研究發現:①濕地類設施單位面積的生態效益最高(調蓄水量);森林類、草地類次之(增加生物量);特殊類也具有調蓄水量的功能,但無其他生態效益。森林類設施單位面積的生態效益為濕地類的39.2%;草地類為28.9%;特殊類最小,僅為濕地類的1.17%。②綜合考慮生態-經濟-社會三方效益,藍綠基礎設施的綜合效益表現出明顯的空間異質性,南方城市的小區綜合效益明顯好于北方城市的小區,發揮的生態效益更大,單位投資下生態效益更好,居民的反饋更積極,綜合評價也更高。

目前海綿小區藍綠基礎設施建設的評價指標不全面,缺少對生態效益和社會效益的評價,難以真正反映海綿城市建設的效果,也未準確反映居民的生態需求與居住感受。同時,中國地域遼闊、氣候差距大、空間異質性強,若全國實行海綿小區建設統一評價標準,難以體現由于自然本底環境帶來的空間異質性,因此,南北方的海綿小區建設需要針對降雨量選擇不同類的設施。在效果評估方面可在現有《海綿城市建設評價標準》指標的基礎上進一步補充生態系統服務類指標和社會類指標,并考慮污染指標與生態系統服務指標的關聯性,以及生態-經濟-社會三方效益的平衡性。同時,由于自然情況和地方經濟發展水平的不同,居民的需求也不同,南方居民需求多在于雨洪管理、景觀需求等,北方居民則更多是保持水土等需求。所以,對于各地海綿小區藍綠基礎的設施建設選擇應因地制宜,并深入調研居民需求,可以在提升生態、環境效益的同時,獲得更高的滿意度。