相對剝奪感視角下快遞從業人員獲得感現狀與提升路徑

周黎炯 肖圓圓 肖淑慧

在電商大環境下,杭州作為“數字經濟第一城”,快遞業蓬勃發展,為人民美好幸福生活做出了重要貢獻,眾多快遞從業人員的獲得感也備受關注。基于杭州地區快遞從業人員的實地調查數據和實證分析,筆者發現相對剝奪感在不同程度上影響著快遞從業人員的獲得感,并針對其獲得感現狀,探索快遞從業人員獲得感的提升路徑。

一、問題的提出

自習近平總書記在2015年2月中央全面深化改革領導小組會議上提出“獲得感”以來,這一概念日漸成為社會各界熱議的重要概念。社會發展新時期,獲得感已經成為評價社會治理成效和民眾社會生活質量的一把重要標尺。隨著網絡零售市場和快遞物流行業跨越式發展,猛增的快遞從業群體為各個城市注入新活力,為人民的獲得感增強注入新動力,成為城市中不可分割的一部分。

然而,快遞從業人員自身的獲得感卻面臨著諸多困境。要如何增強該群體的獲得感,進而促進他們的生活滿意度和幸福感的提升?要回答這些問題,筆者認為首先必須明確獲得感的概念結構,基于相對剝奪感理論的視角,了解快遞從業人員這一特殊群體是如何理解獲得感,以及他們的獲得感現狀如何,從而為獲得感的提升路徑提供相應的參考依據。

二、文獻綜述

“相對剝奪感”最早被提及是在斯托弗的《美國士兵》一書,并由墨頓在《社會理論與社會結構》中進行了系統性闡述,是個體通過與參照群體比較來評價自己的處境和地位,從而感覺到自己的基本權利被剝奪的感覺[1]。

目前學界對于相對剝奪感的研究主要聚在以下三方面。

一是概念的界定。國內學者對于相對剝奪感的界定,如熊猛、葉一舵認為,相對剝奪感是個體或群體通過與參照對象橫向或縱向比較二感知道自身處于不利地位,進而體驗到憤怒和不滿等負面情緒的一種主觀認知和情緒體驗[2]。而王禮鑫更著重于“相對”二字的內涵,從橫縱兩方面來評價:縱向上,盡管獲得的生活條件和機會比從前更好,但相對于“期望”而言,就可能產生被剝奪感;橫向上,盡管生活得好于從前,但是他的生活改善與其他人的生活改善相比更低,那么也可能產生被剝奪感[3]。

二是相對剝奪感的測量。目前相對剝奪感的測量模型主要有個體-群體RD與認知-情感RD的二維垂直結構模型、認知-情感RD的雙維結構模型、個體-群體RD的雙維結構模型,以及RD的三維結構模型等。相對剝奪感的影響因子主要包括人口統計學變量、個體特征變量和社會環境變量。影響效應分為個體和群體兩方面,當前關注的焦點是相對剝奪感與心理健康、個體行為等個體水平變量以及群際態度、集群行為等群體水平變量的關系[2]。

三是相對剝奪感與其他心理要素的關系研究。國內學者對于影響相對剝奪感的因素研究從規范角度出發,如王思斌就從主觀、客觀、社會、心理、文化等相對剝奪感產生的因素進行較為全面的分析。社會分層與收入分配制度所存在的差距使群眾產生了“相對剝奪感”。而“獲得感”的提出就旨在消除或降低這種“相對剝奪感”。“獲得感”在中國是一種本土化的概念,它是一種實實在在的得到,相較于幸福感,它更務實并且更貼近現實需要,更直觀具體,以物質、精神、文化等方面的實際獲得為前提。與“相對剝奪感”所強調的“失”不同,“獲得感”更強調“得”,被賦予的現實意義和正面情緒更明顯。

綜上,我們將相對剝奪感理解為個體主要通過與他人將自己的某些方面(如收入、地位等)與選定參照物進行比較來評價其地位和處境,所產生的一種主觀上的被剝奪感,這種被剝奪感不僅使他們錯失現實中的很多機會,還會對其心理發展帶來一定的負面影響。

目前雖有部分學者以相對剝奪感為視角去探討國民獲得感和生活滿意度,但研究對象多為特定區域的居民,并未系統而深入地分析特定職業群體在相對剝奪感理論視角下與獲得感的關系及其影響。快遞從業人員作為城市發展中重要的特定職業群體,以相對剝奪感理論為分析工具對其獲得感進行深入研究還具有很大的空間。

三、快遞從業人員的獲得感現狀

本研究采用的數據源于項目團隊于2020年6月至2021年12月在杭州地區實地調查成果。此次調查在杭州市內以比例隨機抽樣、線上發放問卷等方式對余杭區、拱墅區、西湖區、上城區、下城區的快遞從業人員展開調查,共發放問卷325份,并從有效樣本總數中抽取26名快遞從業人員深入訪談。

調研結果顯示出,快遞從業人員以青年男性為主,女性的人數近幾年有所增加;主要來自浙江及周邊農村地區,部分從業者以前從事體力型工作,受教育程度相對較低。工作時間長,一般每周工作6~7天(與個人情況掛鉤)、每天工作時間平均在10小時以上,工作強度較大。據調查,一位快遞從業人員為達成業務指標,平均每日送件量在200件以上。在工作收入上,月均收入超過5000元的快遞從業人員占有效樣本數的72.6%,有個別快遞從業人員月收入過萬。

調研結果還顯示在快遞從業人員的獲得感中具有一定共性,有以下幾個特點。

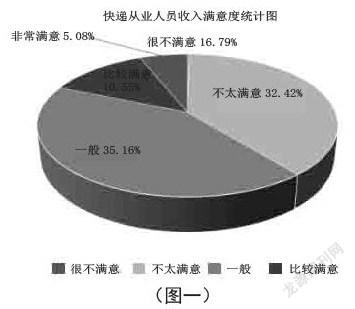

一是快遞從業人員獲得感在認知上的差異性程度較大。對目前現有收入表示非常滿意和比較滿意的僅占16.24%,35.42%的人員對目前從事的快遞工作一般滿意,這些人員對自己的職業期待較低,這與他們自身的需求和認知水平相關,所以即使職業實際情況不那么樂觀,但他們的獲得感較強。此外仍有48.34%的人感到不太滿意和非常不滿(圖1)。二是該群體對于薪資的漲幅高低相當關注,薪資是他們最優先考慮的也是最為直觀的因素,在訪談中大多數人員表示收入對生活質量有很大影響,較高的收入會產生較強的獲得感。三是該群體更關注眼前的既得利益,對于未來的長遠目標關注度不高。部分被采訪者表示偶爾會有換職業的想法,大部分訪談者表示這份工作能獲得一定的收入來保障自己目前的生活,但不太會考慮過于長遠的事情,如結婚、生育、住房。

四、調查結果分析07442994-A68C-41A3-BEEF-4C4A34F9DB8E

根據研究調查,快遞從業人員獲得感的主要與以下三方面因素有關。

(一)物質收入與工作強度

物質收入與工作強度是影響快遞從業人員獲得感最主要的因素。調查顯示快遞從業人員在找工作時將物質收入因素放在優先位置考慮。薪資設置實行計件工資制,攬件和派件單量關系到提成和總收入,也涉及延長工作時間、加入“趕工游戲”的激勵機制[4]。據調查顯示,大多數快遞從業人員對當前收入滿意度較低,對收入水平持一般和不太滿意的人數超過半數。快遞員A(極兔,28歲)表示“近年來快遞薪資確實有些提高,但杭州的生活開銷也不小。收入不算高,到月底只能留下小部分積蓄”。

高強度工作換高薪酬收入已經成為快遞從業人員的常態。調查結果顯示,他們的工作強度相當大,工作時間普遍超長,遠超法定工作8小時,且他們表示沒有正常的節假日。誠然,他們超過法定時間的工作時間都會獲得相應的勞動報酬,但這種高強度的工作時間在一定程度上會削弱他們的工作獲得感。因此,物質收入并不總是伴隨著獲得感的提升。隨著工作強度的加大,個人時間的被剝奪,導致相對剝奪感增加,進而削弱了收入對快遞從業人員獲得感的正向影響。

(二)工作環境與社會保障

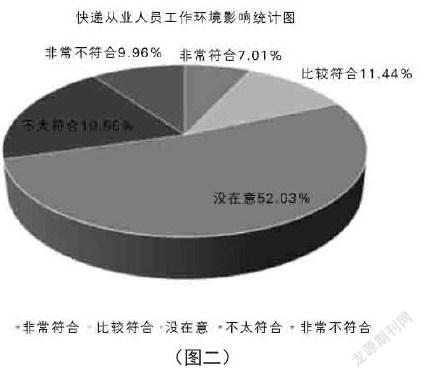

人的需求滿足并不完全是孤立的個體過程,需放在社會環境進行條件性作用才能實現。快遞從業人員的工作環境具有流動性質,并將“流動”視為常態,從而產生“不確定感”“不安全感”和“相對剝奪感”和“失落感”。快遞從業人員在流動環境中,不僅要面對外在天氣情況的影響還受制于配送的時效性,所以有時會選擇違反交通法規導致生命安全受到威脅(圖2)。社會保障對快遞從業者獲得感也有很大的影響。在“您目前享有的各項保障與權利非常充分”這一問題上,有45.76%的人表示沒在意,22.51%的人認為不太符合。由于文化水平較低,他們對社會保障的認知及維權存在很大漏洞,即使知道,也會因為高昂的繳費放棄這層保障(圖3)。這類保障被剝奪產生的相對剝奪感也是導致快遞從業群體整體獲得感較低的重要原因之一。

(三)職業認同與社會認同

快遞從業人員在工作中會面臨著不同身份的人,包括同事、店主、客戶等。調研顯示,只有31.37%的人表示該工作對自己的成長與發展起促進作用,34.69%的人對自身從事的這份工作能推動社會發展進步持堅信態度。可見,快遞從業人員對其職業認同度總體而言并不高。訪談中,大多數人表示與周圍人相處融洽,與客戶之間也很少產生矛盾,拖欠工資情況不多。并且本地人對快遞從業人員的態度也有一定影響,當本地人對其持友善、歡迎、認可等態度,他們的獲得感就會偏高。

綜上所述,物質、精神的被剝奪使得該群體大都呈現一種得過且過的一種狀態,缺乏對未來的規劃,這與他們自身的受教育程度和認知水平有很大的關系,較低的追求和需求使得他們整體獲得感并不低。但隨著社會生產力的發展,其他條件不隨之變化,人們的需求不斷增加,其獲得感可能會降低。所以新時代努力提升人們的獲得感,需要著重從外部條件的改善來促成人們內部感受的變化。

五、快遞從業人員獲得感提升路徑

結合杭州市快遞從業人員的調查數據和研究結果,我們從三方面提出快遞從業人員獲得感的提升路徑與措施。

第一,明確薪資保障,減輕工作強度。對于超出勞動定額的情況,要引導快遞企業充分考慮工作時間和收入等因素,使快遞從業人員能真正地多勞多得。加大人社部工作力度,強化措施落實,與有關部門共同維護好快遞從業人員勞動報酬、休息休假、社會保險等合法權益。推動末端投遞多元化發展和科技創新應用,降低一線員工作業強度。

第二,改善工作環境,加強制度保障。加強對外來人口的制度保障,加快完善快遞從業群體的法律規定體系和增強制度保障,如老人留守家鄉的照料問題、與愛人分居兩地的人文情懷問題和子女的就學問題等。政府應及時推出政策保障其合法利益和提升基本工作技能。拓寬快遞員合法權益協商、調解、仲裁、訴訟等保障救濟渠道[5]。同時政府也要定期考察關心快遞從業群體的家庭狀況,慰問其家人生活情況,讓其在異鄉感受到溫暖,減輕對家鄉的擔憂,能夠更安心高效地在城市工作。

第三,引導職業規劃,提升社會認同度。社會應注重為快遞從業群體創造更多更切實的發展自我的機會,通過講座、走訪談心、戶外宣傳等方式引導他們做好自身的職業規劃,再通過對自身的肯定與激勵,提升他們對自身行業的認同和對未來職業的期待,最終提升他們的獲得感。提高對該群體的社會關注度和認可度,舉辦一些生活技能比賽或者培訓交流活動將良好的生活方式浸透到他們的生活中,從而提升其整體精神上的獲得感[6]。

六、總結

本文在相對剝奪感視角下,通過數據的分析,歸納出快遞從業人員獲得感面臨的困境主要包括經濟收入整體水平偏低、工作強度大、城市融入歸屬感匱乏、未來規劃迷茫等。基于對以上問題的分析,我們從薪酬、制度、社會認同三方面提出具體增強快遞從業人員獲得感的對策。消解“剝奪”與“擁有”的矛盾,從而改善社會狀況,繼而提升個人的期望和潛力,提升快遞從業人員整體獲得感。

參考文獻

[1]余珊珊.當代我國民眾相對剝奪感問題研究[D].湖南師范大學,2017.

[1]熊猛,葉一舵.相對剝奪感:概念、測量、影響因素及作用[J].心理科學進展,2016,24(03):438-453.

[3]王禮鑫.“干部”群體相對剝奪感現象及實證[J].中國國情國力,2000(11):12.

[4]帥滿.總體調適與分類治理結合提升快遞員群體的獲得感[J].社會治理,2021(10):53-57.

[5]王汝汀. 提升“快遞小哥”融入城市的獲得感[N]. 滄州日報,2021-12-02(P02).

[6]王思邈,譚珺文,晉秋月,劉麗瑩,李迪.快遞配送從業群體獲得感及其影響因素研究[J].金融經濟,2019(16):107-109.

基金項目:2021年浙江省大學生科技創新活動計劃(新苗人才計劃)“快遞從業人員的‘三感追源及實現路徑——基于杭州地區的實地調查”(項目編號:2021R426008)

作者簡介:周黎炯(2000-),女,漢族,浙江,大學本科在讀,杭州師范大學。肖圓圓(2000-),女,漢族,浙江,大學本科在讀,杭州師范大學。肖淑慧(2001-),女,漢族,浙江,大學本科在讀,杭州師范大學。07442994-A68C-41A3-BEEF-4C4A34F9DB8E