一位作曲家,兩部歌劇:芬芳的“花園”歌劇還是“貼身”綢緞的戲劇

司馬勤

早在上一個(gè)千禧年時(shí)——那也只不過就是20年前,但誰還在細(xì)數(shù)著過日子呢?——《美國(guó)音樂》年刊的編輯約稿,請(qǐng)我撰寫一篇展望21世紀(jì)音樂未來景象的文章,但主題并不是預(yù)測(cè)將來會(huì)“聽到”怎樣的音樂。由于《美國(guó)音樂》的讀者大多是音樂界專業(yè)人士,因而我這篇文章所涉及的是作曲家、演奏家、經(jīng)紀(jì)人、主辦方與樂評(píng)人未來將何去何從,以及建構(gòu)出整個(gè)行業(yè)將要發(fā)展的方向。

如我所料,當(dāng)年我的那些預(yù)測(cè)中有很多時(shí)至今日都毫無價(jià)值了:查克·貝里(ChuckBerry)的作品沒有被納入主流古典曲目;絕大多數(shù)的交響樂團(tuán)也沒有因?yàn)樨?cái)政赤字而倒閉;唱片行業(yè)竟然還屹立不倒,盡管今天的科技發(fā)展與商業(yè)模式已經(jīng)轉(zhuǎn)向完全不同的方向。

但是,有一句當(dāng)年的評(píng)語一直都縈繞在我腦海中。最近,它又突然冒出來,促使我不得不翻出20多年前的文稿。其實(shí),那甚至并不是一句完整的話,只不過是一小片段。被訪者提及古典音樂面臨的“建構(gòu)式歷史議程的瓦解”(這些胡亂拼湊起來的術(shù)語源自哥倫比亞大學(xué)系列演出的策劃人,可以理解)。重點(diǎn)是,在未來的日子里,演出場(chǎng)地將成為界定不同音樂流派最主要的指標(biāo)。實(shí)際上,音樂聽起來的效果如何,遠(yuǎn)沒有是誰策劃了這場(chǎng)演出以及在哪兒上演重要。

我必須提醒大家,當(dāng)年的古典音樂演出剛剛涉足小型俱樂部時(shí)——還記得那些小酒吧或夜總會(huì)嗎?——百老匯音樂劇也才跨進(jìn)了歌劇院的大門。我記得當(dāng)時(shí)挑選另類的演出場(chǎng)地與制作團(tuán)隊(duì)都是業(yè)界的大新聞。到了今天,紐約的原型藝術(shù)節(jié)(PrototypeFestival)與洛杉磯的工業(yè)藝團(tuán)(TheIndustry)隨心所欲地游走在歌劇與戲劇的界線上,這讓當(dāng)年的那些行為顯得更加刻意造作。

可是,很少有機(jī)會(huì)能遇上1月底在紐約發(fā)生的個(gè)案。在同一天,作曲家瑞奇·伊昂·戈登(RickyIanGordon)有兩部歌劇世界首演:紐約市立歌劇院搬演了《芬齊-康汀尼花園》(TheGardenoftheFinzi-Continis),以及林肯中心米茲·紐豪斯劇院上演的外百老匯制作《貼身內(nèi)衣》(IntimateApparel)。這兩部歌劇所選擇的道路截然不同——我們把羅伯特·弗羅斯特(RobertFrost)的著名詩句反過來說——所以結(jié)果也完全不同。

直至幾個(gè)月前,瑞奇·伊昂·戈登有兩項(xiàng)壯舉令人矚目:他創(chuàng)作了大量具有跨界風(fēng)格的歌曲,融合了藝術(shù)歌曲、百老匯及歌舞表演的眾多元素;還有一部改編自約翰·斯坦貝克(JohnSteinbeck)經(jīng)典小說的歌劇《憤怒的葡萄》,時(shí)長(zhǎng)達(dá)四小時(shí),該劇首演時(shí)曾贏得《洛杉磯時(shí)報(bào)》樂評(píng)人麥克·思維德(MarkSwed)令人費(fèi)解的激贊,評(píng)論家認(rèn)為這部歌劇可以再長(zhǎng)一些。

在此期間,戈登還創(chuàng)作了不少規(guī)模比較小的歌劇以及一個(gè)備受贊譽(yù)的、改編自馬塞爾·普魯斯特作品的外百老匯音樂劇,但那些作品都沒有吸引到主流觀眾的目光。2007年《憤怒的葡萄》首演之后,戈登與編劇邁克爾·科里(MichaelKorie)頓時(shí)成為歌劇界紅人,受邀參與了一項(xiàng)嶄新的聯(lián)合委約計(jì)劃,委約方是大都會(huì)歌劇院與林肯中心劇院。這項(xiàng)計(jì)劃是彼得·蓋爾伯(PeterGelb)于2006年接管大都會(huì)歌劇院后首批發(fā)起的新委約之一。不久之后,明尼蘇達(dá)歌劇院(《憤怒的葡萄》委約方)宣布戈登與科里的《芬齊-康汀尼花園》將于2011年舉行世界首演。

然后……就沒有然后了。兩人合作的第二部歌劇宣布延期至2013年,之后再次宣布變?yōu)闊o限期擱置,擱置的原因歸咎于歌劇院的內(nèi)部政策調(diào)整與人事變更。大都會(huì)這邊同樣也音訊全無。每一次大都會(huì)有關(guān)委約歌劇的重要新聞,大多是取消宣布(其中一個(gè)個(gè)案是因?yàn)樗囆g(shù)上發(fā)生分歧,另一個(gè)則是相關(guān)藝術(shù)家不幸離世)。在這些最初宣布過委約消息的作品之中,尼科·穆利(NicoMuhly)與克雷格·盧卡斯(CraigLucas)的《兩個(gè)男孩》(TwoBoys)于2013年在大都會(huì)歌劇院舞臺(tái)上亮相(2011年在英國(guó)國(guó)家歌劇院首演),馬修·奧庫安(MatthewAucoin)與莎拉·魯爾(SarahRuhl)的《優(yōu)麗狄茜》(Eurydice)終于在本演出季登臺(tái)(此前在洛杉磯首演)。

當(dāng)這次戈登的歌劇在林肯中心劇院首演的時(shí)候,科里的名字已經(jīng)銷聲匿跡了。他們倆本來計(jì)劃的主題(改編一部法國(guó)大師杜魯夫的電影)早被擱置,取而代之的是獲普利策大獎(jiǎng)的林恩·諾塔吉(LynnNottage)于2003年在外百老匯演出的話劇《貼身內(nèi)衣》。更有趣的是,演出沒有在大都會(huì)歌劇院的舞臺(tái)上演,而是搬去了林肯中心劇院中比較小型的、只能容納299名觀眾的米茲·紐豪斯劇院,導(dǎo)演是托尼獎(jiǎng)得主兼林肯中心劇院駐院導(dǎo)演巴特利特·謝爾(BartlettSher)——這一人選并非偶然,謝爾也經(jīng)常執(zhí)導(dǎo)大都會(huì)歌劇院制作。節(jié)目?jī)?cè)中加上了附頁,劇院藝術(shù)總監(jiān)安德里·畢肖普(AndréBishop)在致辭中鄭重宣布,這部由戈登譜樂的《貼身內(nèi)衣》,是林肯中心劇院的首部歌劇制作。

與此同時(shí),戈登與科里的《芬齊-康汀尼花園》也終于登上了舞臺(tái),聯(lián)合制作機(jī)構(gòu)為紐約市立歌劇院與國(guó)家意第緒人民舞臺(tái)劇團(tuán)(NationalYiddishTheatreFolksbiene),后者是美國(guó)有史以來連續(xù)運(yùn)營(yíng)時(shí)間最長(zhǎng)的劇團(tuán)。今天的紐約市立歌劇院沒有固定的“家”,為《芬齊-康汀尼花園》特別選擇與故事有關(guān)聯(lián)的場(chǎng)地也在情理之中。而人民舞臺(tái)劇團(tuán)的“家”正好是紐約猶太文化博物館(MuseumofJewishHeritage)。兩者一拍即合。該劇制作導(dǎo)演是市立歌劇院總監(jiān)麥克爾·卡帕索(MichaelCapasso)。

《芬齊-康汀尼花園》最初是喬治奧·巴薩尼(GiorgioBassini)的一部小說,故事追溯了兩個(gè)猶太家庭第二次世界大戰(zhàn)反猶太主義時(shí)期在意大利的遭遇:中產(chǎn)階級(jí)的其中一家謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)各種世事變遷,而另一個(gè)富裕的貴族家庭則不太理會(huì)政治局勢(shì),直至悲劇發(fā)生的時(shí)候追悔莫及。這個(gè)故事后來被導(dǎo)演維托里奧·德·西卡(VittorioDeSica)拍成電影,捧回了1972年奧斯卡最佳外語片大獎(jiǎng)。35年后戈登重溫這部電影,立即發(fā)覺了故事里所蘊(yùn)藏的舞臺(tái)潛質(zhì)。“這就是我的意大利歌劇”,戈登接受《紐約時(shí)報(bào)》采訪時(shí)這樣說——不過科里寫的是英語劇本,音樂借鑒了20世紀(jì)中葉(主要是美國(guó))的各種流行音樂風(fēng)格。

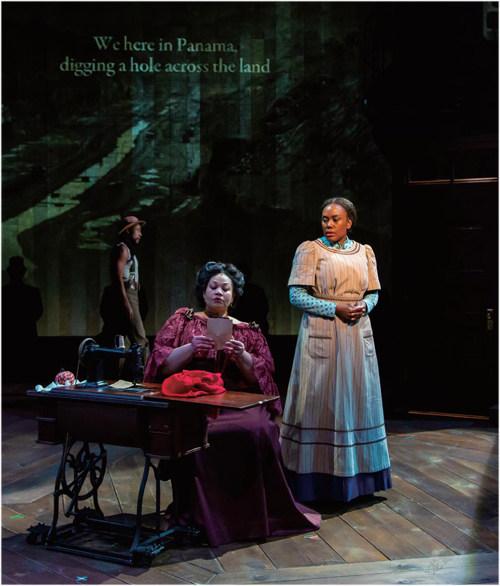

相比之下,《貼身內(nèi)衣》是一部百分百美國(guó)風(fēng)格的歌劇。故事取材自作家林恩·諾塔吉自己的家族史:女主角是20世紀(jì)初期從巴巴多斯移民至紐約的一個(gè)勤奮的女裁縫。她嫁給了一位來自加勒比海的勞工,結(jié)果丈夫卻把她辛辛苦苦賺回來的錢在賭場(chǎng)揮霍一空(與此同時(shí),她暗戀著一位正統(tǒng)派猶太裔布商,盡管兩人心知肚明這段感情無法開花結(jié)果)。原版話劇讓諾塔吉名聲大噪,贏得了多項(xiàng)外百老匯獎(jiǎng)項(xiàng),包括擔(dān)綱女主角的維奧拉·戴維斯(ViolaDavis)獲得了外百老匯奧比大獎(jiǎng)(ObieAward)與紐約戲劇委員會(huì)獎(jiǎng)(DramaDeskAward)。

在短短幾天之內(nèi)欣賞戈登的兩部歌劇有點(diǎn)像進(jìn)行科學(xué)實(shí)驗(yàn),操控這一實(shí)驗(yàn)的正是作曲家本人。兩部作品具有反差的覆蓋面卻涉及了差不多所有可以想象的因素。首先是作品改編的媒介:戈登與科里的歌劇源自德·西卡的電影版,再加上巴薩尼原著小說里的一些細(xì)節(jié);而諾塔吉的出發(fā)點(diǎn)則是她自己的話劇,提煉對(duì)白讓音樂有更多空間,同時(shí)改動(dòng)敘事架構(gòu),以容納間奏樂和合唱團(tuán)的解說性段落。

然后,我們還要考慮演出模式的不同:林肯中心劇院把《貼身內(nèi)衣》這個(gè)相當(dāng)宏大的故事“塞進(jìn)”

一個(gè)有動(dòng)力的“室內(nèi)”劇目里。伴奏只有兩臺(tái)鋼琴,演員陣容則有20人,舞臺(tái)上的演員有時(shí)候感覺比在座的觀眾要多(因?yàn)榉酪咝枰瑒≡褐荒苁鄢鲆恍〔糠钟^眾票,因此觀眾席上看起來人數(shù)不多)。《芬齊-康汀尼花園》的情況則剛好相反:它是一個(gè)相對(duì)完整的歌劇制作,伴奏樂隊(duì)有15人,演員人數(shù)也相若;在首演當(dāng)晚,紐約猶太文化博物館內(nèi)埃德華·沙弗拉劇院(EdwardSafraHall)座無虛席(這個(gè)劇院只比紐豪斯劇院多約一百個(gè)座位,但感覺上要大得多)。

聊起這兩部歌劇,我還可以滔滔不絕:作為外百老匯劇目,《貼身內(nèi)衣》更占據(jù)優(yōu)勢(shì),因?yàn)橛袔字軐?duì)觀眾售票的“試演”期。而《芬齊-康汀尼花園》則和大多數(shù)新歌劇的作品一樣,到了首演那天就好像一個(gè)煮沸的高壓鍋一下子打開了鍋蓋。就連評(píng)論和媒體報(bào)道都有著很大的區(qū)別:《芬齊-康汀尼花園》吸引了樂評(píng)家,而《貼身內(nèi)衣》的評(píng)論則全都來自劇評(píng)家。這大大降低了同一個(gè)人(至少從職業(yè)角度來看)同時(shí)看過兩部作品的可能性。

真可惜,兩種模式的鮮明差別成了重點(diǎn)。諾塔吉的劇本沒有凸現(xiàn)藝術(shù)性,她只不過是一句接一句毫無技巧地鋪排劇情。唱詞沒有特別的出彩,觀眾被打動(dòng)只是因?yàn)楣适碌男了帷?评锏膭”揪筒灰粯恿耍捍朕o簡(jiǎn)直就是令人目不暇接的文學(xué)杰作,韻腳與節(jié)奏的動(dòng)力讓唱詞一句接一句更為升華。一個(gè)是敘事文學(xué)配上音樂,另一個(gè)則是因?yàn)楦鑴∵@個(gè)載體,讓故事呈現(xiàn)了全新的生命力。

戈登是兩部歌劇的唯一重疊的因素,在邏輯上人們可能會(huì)推測(cè),這兩部劇之間的差異歸因于兩位編劇。有些人甚至?xí)粢獾轿幕呐鲎玻嚎评锸歉鑴〗缰猩斫?jīng)百戰(zhàn)的編劇,而諾塔吉?jiǎng)t是首次跨界歌劇。但以上的推測(cè)都有點(diǎn)過于簡(jiǎn)單:《貼身內(nèi)衣》試演期間,諾塔吉忙著排練一部關(guān)于邁克爾·杰克遜(MichaelJackson)的百老匯音樂劇。而《貼身內(nèi)衣》的排練日,位于紐豪斯劇院樓上的林肯中心劇院大劇院搬演了由科里填詞的百老匯音樂劇《飛越落日》(FlyingOverSunset)。

這兩部歌劇要是對(duì)調(diào)了制作方,效果就會(huì)不一樣嗎?這一點(diǎn)我?guī)缀蹩梢源_定。可是,歌劇與制作方都不會(huì)愿意對(duì)調(diào)。林肯中心劇院與紐約市立歌劇院都很清楚,每家公司可以為這兩個(gè)故事帶來的增值,它們也明白各自的目標(biāo)觀眾會(huì)如何反應(yīng)。無論如何,這兩個(gè)制作在立項(xiàng)過程中肯定經(jīng)歷了不少改動(dòng)。

***

我們今天是在討論音樂與戲劇的關(guān)系。在欣賞戈登的這兩部作品間歇(《貼身內(nèi)衣》試演和《芬齊-康汀尼花園》首演),我在卡內(nèi)基音樂廳發(fā)現(xiàn)了一對(duì)令人意想不到的藝術(shù)家配搭:一邊是作曲家安德烈·普雷文(AndréPrevin)與編劇湯姆·斯托帕德(TomStoppard);另一邊是女高音蕾內(nèi)·弗萊明(RenéeFleming)與女演員烏瑪·瑟曼(UmaThurman)。這是什么重大場(chǎng)合?正是普雷文的《佩涅洛普》(Penelope)紐約首演。這部作品是普雷文畢生的最后一部作品——確切地說應(yīng)該是他最后一份草稿,因?yàn)楫?dāng)時(shí)作品沒有完成。在我看過他的編輯大衛(wèi)·費(fèi)瑟洛夫(DavidFetherolf)在節(jié)目?jī)?cè)的介紹后就更加懷疑,這部現(xiàn)在上演的完成版的作品有多少是真正出自普雷文的手筆。

普雷文與斯托帕德在1970年代曾經(jīng)合作《好孩子都該愛護(hù)》(EveryGoodBoyDeservesFavour),它算不上是歌劇,只是一部含音樂的話劇。后來普雷文想為弗萊明創(chuàng)作一部獨(dú)幕劇[弗萊明曾在他的歌劇《欲望號(hào)街車》(AStreetcarNamedDesire)中擔(dān)任女主角],屢次力邀斯托帕德參與其中,直至他答應(yīng)為止。

斯托帕德為《佩涅洛普》撰寫的歌詞具有他的典型風(fēng)格,熱情四溢,以至于原本應(yīng)該是45分鐘的獨(dú)唱作品,全都配上音樂的話,時(shí)長(zhǎng)就變成了兩小時(shí)。這導(dǎo)致了普雷文(我猜,可能還有費(fèi)瑟洛夫)拿出橡皮擦,將不少聲樂演唱的段落改為口語獨(dú)白。

當(dāng)天下午的演出效果好壞參半。愛默生四重奏(EmersonStringQuartet)與鋼琴家西蒙妮·迪納斯坦(SimoneDinnerstein)在上半場(chǎng)演奏不同曲目,下半場(chǎng)參與《佩涅洛普》的演出令人佩服。弗萊明與瑟曼讓我們欣賞到普雷文在聲樂創(chuàng)作和電影配樂方面的多重天賦:弗萊明的歌唱段落富有詩意,十分優(yōu)雅;瑟曼的戲劇性獨(dú)白配上伴奏,喚起的音樂自信如同理查德·施特勞斯(RichardStrauss)的情節(jié)劇。只可惜,文本缺乏這種對(duì)比基礎(chǔ)。作品沒有嚴(yán)格遵循傳統(tǒng)劃分詠嘆調(diào)和宣敘調(diào),也沒有對(duì)應(yīng)感情起伏的對(duì)比。聲樂段落與朗誦部分的分配好像任意而為,使得整部作品的戲劇性無法一氣呵成。

值得稱贊的是,這部作品絕對(duì)符合當(dāng)今觀眾的戲劇品位。奧庫安與魯爾的《優(yōu)麗狄茜》運(yùn)用女性角度訴說奧菲歐的神話;普雷文與斯托帕德利用待在家中的夫人的女性角度把荷馬史詩《奧德賽》的故事描述出來。最終,當(dāng)天卡內(nèi)基座無虛席的演出成為紀(jì)念普雷文最好的禮物:無論是在音樂舞臺(tái)上或銀幕上,他都是一代傳奇大師。這部作品能否成為古典經(jīng)典呢?別想太多。