后疫情時代高校歌劇排演教學的新實踐

何靜

毫無疑問,后疫情時代,一方面證明了中國社會制度的強大,堅定了我們的文化自信,另一方面也讓我們看清楚一個現實:在疫情面前,任何一個領域都身處漩渦之中,無法獨善其身。

歌劇,作為一種可以跨越國界、種族的文化語碼和藝術交流方式,是后疫情時代促進人類命運共同體構建的重要藝術載體之一。如何更好地推廣歌劇這一高雅藝術形式,擴大其覆蓋面和影響力?具有歌劇音樂教學任務的高師院校無疑會承擔越來越重的歷史責任。

在筆者執教的這些年中,發現許多教學一線的教師和聲樂求學路上的學生都面臨一個共同的困惑:歌唱原本是人類的天性,卻為何在專業學習聲樂之后,愈發不敢恣意歌唱了?究竟是我們學到的技巧讓我們對音樂產生了敬畏心,還是我們在追求聲樂專業化的路上忘卻了熱愛歌唱的初心?

對于一個正在從事或即將從事音樂教育的人來說,站上舞臺是必須經歷的藝術實踐。因此,多年來帶著主修和輔修聲樂的學生們排練歌劇并舉辦歌劇片段音樂會,就成了檢閱教學成效的必需之舉。在歌劇排練的教學實踐中,筆者切身感受到:如果可以發揮好高師院校音樂教育的特點,抓住大學生這個群體的特殊性,激發他們對歌劇的熱情,不斷創新歌劇的表達方式,可能會對歌劇普及以及本土化帶來更多全新的契機。我將歌劇排練教學實踐總結為三個詞——“把準、把牢、把握”。

把準一個群體

“把準一個群體”,即大學生群體。可以說,大學生群體蘊藏著流行文化的發展趨勢,大學生作為社會發展中的特殊群體,大學時代是人生經歷中最容易展現多樣性的階段,既沒有高考時學業的高壓,也沒有步入職場后的疲憊,他們活力滿滿、思維活躍,有足夠時間和精力參與他們熱愛的事情。同時,他們豐富的想象力和創造力,也為歌劇的創新提供了取之不盡、用之不竭的原動力。我們爭取到這群人,并把他們發展成為不同程度的歌劇愛好者,也就緊緊抓住了歌劇未來發展最有希望的“那一把種子”,而且通過親身實踐,讓他們靠近歌劇、走進歌劇,用大學生的聰明智慧與激情“嗨翻歌劇”,是我經過實踐摸索,證明在高師聲樂教學現實中切實可行的辦法。

現階段高師聲樂教學中普遍分為聲樂主修和聲樂輔修學生(以各類器樂為主修),而筆者在給聲樂輔修學生排練歌劇重唱音樂會時深切感受到,雖然這些輔修的學生暫時沒有令人驚艷的演唱技巧,但他們不俗的器樂基礎和視唱練耳能力,可以在短時間內較好地完成重唱作品。特別是對于那些相對復雜的曲目,他們潛在的閱讀和詮釋音樂的能力得到了進一步彰顯。

歌劇重唱作品可以在聽覺上給學生建立多維度的音樂思維方式,鍛煉學生的舞臺把控能力,培養他們的舞臺集體協作能力,從而調動學生們學習的積極性,讓學生依照個性化需求快速地進步。同時,還能讓學生在反復的舞臺表演練習中樹立自信,培養他們的創新能力,從而達到“情理之中,意料之外”的最佳表演效果。

在歌劇排練的過程中,學生們的熱情和天性得到了釋放,快速地進步和成長。從第一次害羞找不到搭檔,到內心鼓蕩“樂之所在,雖千萬人吾往矣”,大膽地和搭檔擁抱;從第一次彩排時,隔著屏幕也能感受到的陌生和窘態,到后來“金戈鐵馬,氣吞萬里如虎”胸有成竹的表演設計;從第一次表演時無處安放的尷尬雙手,再到滿懷“幸甚至哉,歌以詠志”,可以隨時來一段即興表演,我真切地感受到了孩子們的熱情被逐漸點燃,天性得到了充分釋放。我想,這都源自音樂的魅力。是的,情不知所起,一往而深。愛唱善演原本就是人類的天性,而歌劇片段音樂會用一種回歸天性的方式,對重唱選段進行戲劇化的創編,進一步尋找音樂本真的美、激發孩子們心底里的熱愛。

通過反復實踐、碰撞、表演,學生們既增強了自信,對歌劇的興趣也越來越濃,慢慢從普通愛好上升為摯愛。有了這樣優質的種子,相信在他們未來的人生旅途中,會自發主動、源于內心地廣泛深入宣傳歌劇——他們大學時代播種下的星星之火,假以時日,終將成為點燃中國歌劇燎原之勢的熊熊巨火。

把牢兩個方向

“把牢兩個方向”,即不斷創新歌劇表達方式,堅持西學東漸、西學中用。

第一個方向,是不斷創新歌劇的表達方式。其實,藝術的核心從來不是復雜的技巧、高超的技法,而是與時俱進的新的表達方式——藝術學習的終極目標是提高學生們的藝術審美能力。那么,創新絕不是嘩眾取寵,而是要在堅守藝術性的基礎上展開想象的翅膀。

歌劇的發展離不開舞臺,想實現良性發展,必須爭取更多的表演舞臺,獲得更多的觀眾。2021年黨的百歲誕辰之時,山東日照及周邊城市連續演出了大型民族歌劇《江姐》,產生了很好的社會反響。

這部歌劇就是由我就職的曲阜師范大學音樂學院負責排演的,所有主要演員均為音樂學院在讀本科生及研究生。作為這部歌劇的導演之一,我全程參與了本部歌劇的排演、演出過程,既有興奮之感,更引發了我深深的思考。我深刻體會到:音樂相伴語言而來,讓人類有了別樣的交流方式,而戲劇是一種模仿和表演,歌劇本身其實就是人類活動的縮影和延伸,我們如果能夠在繼承傳統經典歌劇的基礎上挖掘出更多樣的表演方式,就可以讓更多的人接觸、接受和接納歌劇。

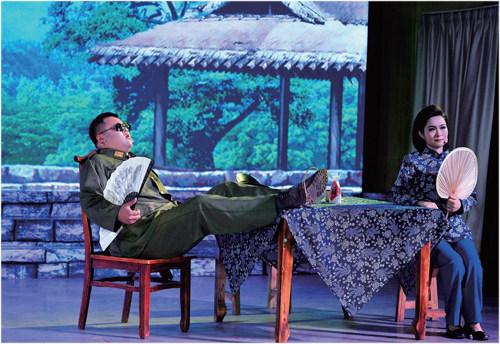

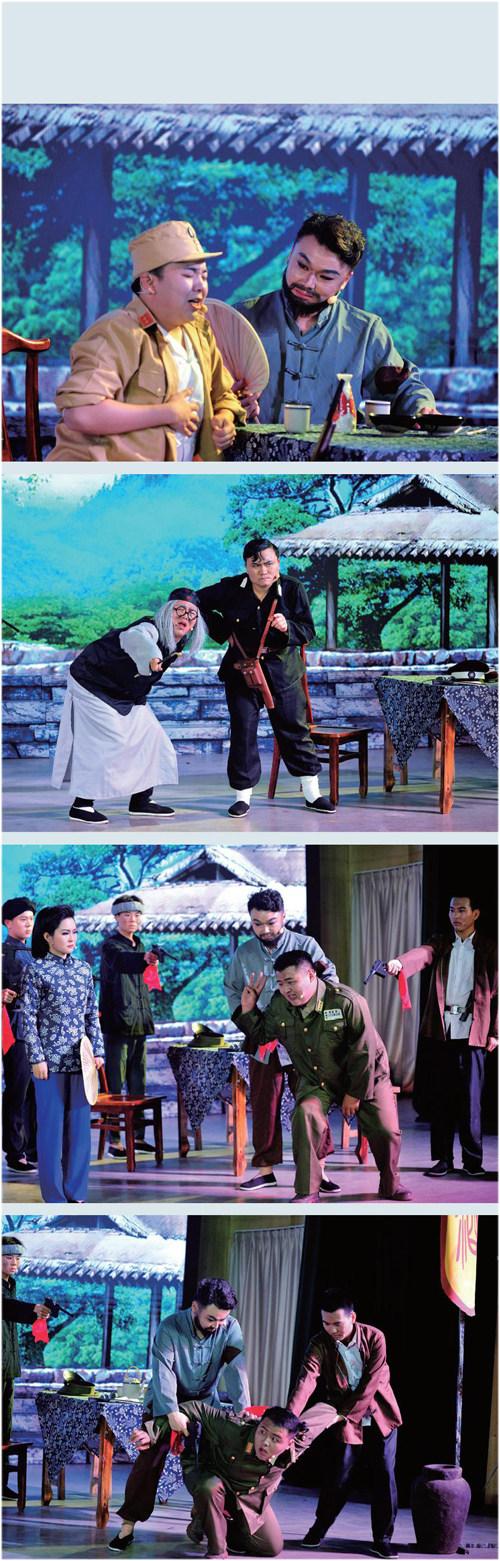

比如我負責排練第四幕“劫軍火”,我組的演員中除了“游擊隊員”借用了幾個舞蹈系演員外,均是聲樂主修和輔修的學生,可以說在表演上是零基礎。如何在短時間內完成歌劇排演任務,讓學生們理解73年前發生的紅色故事以及主要人物的內心情感,做到聲情并茂、惟妙惟肖?這是一次很大的挑戰。

首先,在排演之前我們做了大量的案頭工作,分析劇本,查找資料,觀看歌劇版、京劇版、電影版等各種版本的《江姐》視頻資料,學習和模仿劇中演員的演唱和表演方式,尋找眾多版本中最讓自己舒服也能夠勝任的表演方式,慢慢將表演融入自己的身體,直到每一次表演,都會有新的、自信的表達。甚至在演對手戲的演員忘詞的情況下,也可以不露聲色地繼續后面的表演不會被意外情況打亂自己的演唱,充分調動臨場應變能力,而不是一味刻苦、重復訓練。

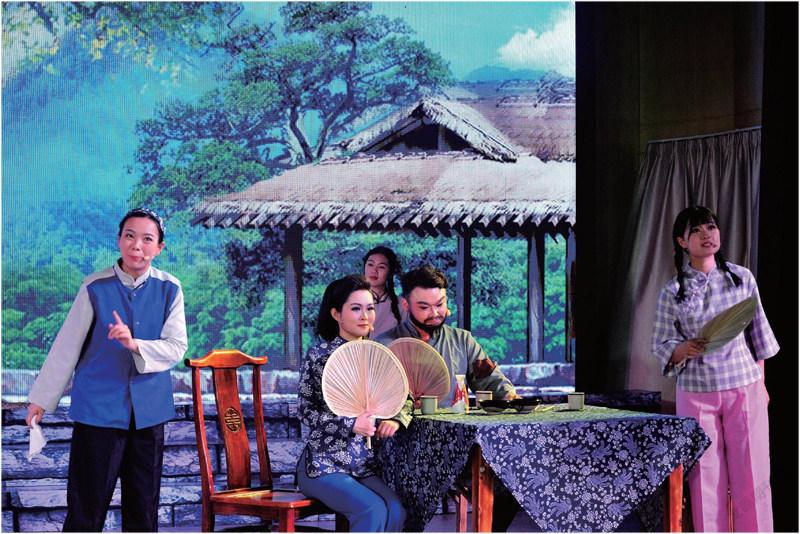

其次,是請教有表演經驗的導演和演員給我們做整體指導,大家認真學習。我們除繼承紅色經典劇目中規范化、藝術化且被大眾接受的表演方式外,還在三個月時間里,不知不覺地學會了運用斯坦尼斯拉夫斯基的體現人的“天性”真正存在于舞臺的表演。比如,在第二場江姐哭丈夫“老彭”的演唱,每每都會唱哭全場,彼時彼刻現場感受到“她”不是一位飾演江姐的大學生,而就是真實的江姐。

最后,我們在處理細節的時候,充分發揮大家的想象力。在一個表演場景中往往會有很多次磨合,學生們會認真寫表演日記,并將頭一天的排練體會發到微信群,與老師、學生互動交流。比如,第四場戲可以說是歌劇《江姐》中最有戲劇化效果的一場戲,也是全劇人數最多的一場。這場戲除了在劫軍火的場景中彰顯江姐、藍洪順和華為的機智勇敢,同時通過抓蔣對章的場景諷刺了國民黨的昏庸荒誕,這場戲如果演好了很出“笑”果,演不好很容易演成“抗日神劇”被人詬病。為了真正演好這場戲,我們對幾個問題反復溝通,比如“哪里可以更加自然生動”“哪個走位還不太理想”“哪個動作還不太自然”“哪個表情看起來生硬”“哪句臺詞還不夠走心”等等,直到老師和同學們都感覺達到了很舒適、不尷尬的表演狀態。最終,通過大家的共同努力達到了很好的戲劇效果,也為老師和同學們打開了新的思路,積累了更多的表演經驗。

第二個方向是堅持西學東漸、西學中用。

自1597年世界上第一部歌劇《達芙妮》算起,歌劇發展至今已經有425年的歷程,美聲演唱作為全世界公認的通用演唱風格已經被世上絕大多數的國家音樂教育體系接受并學習。在中國,美聲演唱的歷史可以追溯到上世紀初,中國第一部歌劇《秋子》(黃源洛曲)誕生于1941年(首演于1942年),至今已經整整80載。雖然近些年中國歌劇在創作數量上呈現井噴的盛況,作品數量可觀,可質量卻良莠不齊,能夠常演的歌劇作品仍鳳毛麟角,在國際上尚沒有站穩腳、可以代表中國歌劇形象的歌劇作品。

我們學習西方經典歌劇,根本目標和追求不是全盤吸收,而是在學習的過程中思考,如何將具有中國文化氣質與創作特點的歌劇,推到世界舞臺的中央。所以,我們必須旗幟鮮明提倡西學東漸、西學中用。

在堅持西學東漸、西學中用的大方向上,思考如何在傳承的基礎上發展創新,使得中國的優秀歌劇被更多人關注和熟知。我們排練《江姐》和陳田鶴《皇帝的新裝》,正是在繼承傳統優秀歌劇的基礎上,不斷思索和創新的表演形式,早日把“舶來品”打造出“中國味”,使它為大眾所接受——這些都是高師聲樂教師以及對歌劇有信念感的歌劇人共同的使命。當然,這些問題也需要更多思考與實踐,需要幾代人不懈的努力,才會形成一個可持續的、良性發展的中國歌劇生態環境。

把握三個方法

“把握三個方法”,即深度參與、二次創作和本土化。

通過歌劇排練課我深刻體會到:歌劇本身是人類活動的縮影,喜愛歌唱和戲劇表演其實是人類的本能,而如何持續這種本能,就需要我們不斷挖掘出更多樣化的表達方式。

如果說對于歌劇觀眾來說,百聞不如一見;那么吸引更多歌劇觀眾的辦法里一定會有“百見不如一演”。對于歌劇的喜愛,特別像人際交往法則:因為陌生,所以無感;因為靠近,所以喜歡。

多年的歌劇一線教學經驗及大量的排演實踐,讓我自然而然地萌生了一個大膽的想法:改以往傳統的“以上率下,教師占主導地位”的歌劇教授方式為“由下到上,發揮大學生智慧與激情,讓他們主動參與‘嗨翻歌劇’”的深度創作——始于行、達于心,從按部就班專業學習,到激發興趣制造熱愛,讓更多的大學生自發地靠近歌劇、走進歌劇。

深度參與之后,進一步將學生打造為創排核心,讓他們根據自己對歌劇的理解進行戲劇化的二次創作,而不被原有的方式、版本所限制。這樣的思路,使學生們的天性得到充分釋放。在排練的過程中,學生們的積極性大大增強,無論是為了更出戲劇效果的假摔,還是夫妻吵架場景的打斗,無論是僅僅做助演嘉賓不參與演唱,還是在歌劇演唱中唱主角,學生們堅持“戲比天大”的信念,不分主角配角,認真對待每一個屬于自己的角色。而這些歌劇片段,經過大學生們富有創意的重新設計之后,都達到預期的效果,這是一種由被動觀看欣賞到主動參與其中的快樂和自豪感。因為參與整個創排過程,學生們經過深入思考的演繹得到觀眾的正向反饋后,二次創作的信心和動力更加強烈,最終產生良性循環。在以往教學過程中,教師一直追求卻很難實現的二次創作理念,也潛移默化地深植于他們心中。

比如我們新近排演的《皇帝的新衣》,是作曲家陳田鶴先生于1935年創作的音樂兒童劇。因為當時正值戰亂,所以這部作品從未在舞臺上正式上演過。我大膽把本劇作為“深度參與、二次創作”的“試驗田”,通過我和學生們近三個月的共同努力,一步一步從與作曲家陳田鶴大女兒陳暉女士溝通希望她贈送我們劇本與完整樂譜,到與陳暉女士商榷如何給這部兒童音樂劇的表演定基調,再到她支持我們的意見按照生動活潑幽默以及中西合璧的方式呈現。說到中西合璧,我特別要補充一下,這部劇中的“中西合璧”,主要體現在服裝設計上,既能看到巴洛克時代貴族常戴的假發,也能看到五四時期中國普通民眾的長褂布鞋,瞬間帶給人一種強烈的視覺沖擊力與穿越感。因為沒有前人的表演版本,一切都是全新的開始,所以在表演上反倒沒有任何約束,可以完全展開想象的翅膀。

最終,《皇帝的新衣》呈現在舞臺上,并收獲了觀眾的熱烈掌聲。普通觀眾甚至想象不到,在舞臺上演出的是器樂專業的學生,參加演出的學生們當晚也紛紛表示“太幸福了,從未有過的滿足”。這樣的滿足感,源自他們領會了作品本身的靈魂,并結合自身實力進行了二次創作,讓他們感受到了歌劇的魅力,也享受了歌劇的樂趣。我相信,待他們進入社會、融入更多的群體后,也會帶著這份熱愛,培養更多的歌劇愛好者。

其次,在“深度參與、二次創作”之后,一定要堅持本土化。歌劇要想真正在中國扎根,并形成“中國歌劇”的概念,就必須入鄉隨俗,具有中國風格和氣質。我們可以通過這些年來赴中國演出的國外歌劇團體,從他們表演的中西合璧中看出端倪。其實,表演沒有對錯,如何讓中國觀眾聽起來、看起來更舒適,理應是我們思考并努力實踐的方向。

總之,在后疫情時代的當下,對高校歌劇排練和歌劇未來發展的一切思考還處于探索階段。網絡歌劇在繼續,歌劇的創作及理論研究及校園歌劇演出也都在進行。相信通過所有歌劇人的共同努力,越來越多的年輕一代會加入歌劇的創作和排演中,中國歌劇未來的發展也一定會越來越好。