大氣CO2 濃度緩增對稻田土壤甲烷氧化過程的影響*

劉 心,沈李東,田茂輝,楊王挺,金靖昊,王昊宇,胡正華

(南京信息工程大學生態系,南京 210044)

甲烷(CH)是僅次于二氧化碳(CO)的長壽命溫室氣體,對全球溫室效應的貢獻率約為17%。甲烷在100 年尺度的全球增溫潛勢是等質量CO的28 倍。自工業革命以來,大氣中甲烷濃度增加了150%,其排放量仍以每年1.0%的速度在遞增。稻田是重要的甲烷排放源之一,其每年甲烷排放量約占全球排放總量的10%~20%。微生物介導的甲烷好氧氧化被認為是控制稻田甲烷排放的重要途徑,可氧化產甲烷菌產生的40%~90%的甲烷。

根據細胞結構和功能及系統進化發育關系,甲烷氧化菌可分為三大類。第一類包括Ⅰ型和Ⅹ型甲烷氧化菌,屬于變形菌綱,主要有甲基桿菌()、甲基球菌(、甲基單胞菌()、甲基微菌()和甲基八疊球菌()等10 個屬。第二類為II 型甲烷氧化菌,屬于變形菌綱,主要包括甲基彎曲菌()和甲基包囊菌()等5個屬。 第三類甲烷氧化菌屬于疣微菌門(Verrucomicrobia),主要由嗜熱嗜酸菌組成。有研究發現,稻田土壤中甲烷氧化菌的主要類型是II 型菌。但也有研究表明,I 型菌主要分布在水稻的根際和水土交界面的表層土壤中,而II 型菌則更適應低氧環境,其在下層缺氧區占優勢地位。

CO作為最重要的溫室氣體,對氣候變暖的貢獻最大。氣候模型預測表明,至21 世紀末大氣中CO濃度可能會翻一番。大氣CO濃度升高會極大地影響陸地生態系統的性質和功能。在水稻不同生長期,土壤環境因子會發生改變,并與大氣CO協同作用后對土壤甲烷氧化過程產生影響。土壤中的CO濃度是大氣中的10 倍~15 倍,因此大氣CO濃度升高幾百μL·L很難直接改變土壤微生物群落結構。但有證據表明,高濃度的CO能夠促進植物生長發育,并通過增加植物向土壤的碳輸入以及改變其他相關土壤理化性質(如氮素水平、氧氣含量)等影響土壤微生物群落結構和活性。可見,大氣CO濃度升高可能會對稻田甲烷氧化菌的活性、豐度和群落結構產生間接影響,進而改變稻田甲烷排放量。有研究表明,較高的大氣CO濃度會使土壤中甲烷的氧化量減少,進一步加劇氣候變化。然而也有研究發現,大氣CO濃度升高能夠促進稻田土壤甲烷氧化菌的生長。因此,當前關于大氣CO濃度升高對稻田甲烷氧化過程的影響結論仍存在爭議,其影響機理尚不明確。

大氣CO濃度是長時間緩慢增加的過程,而不是短期內增至某一濃度后固定不變。目前尚少見CO濃度緩增對土壤甲烷氧化菌影響的相關研究。本研究在背景CO濃度基礎上設置了CO濃度緩增處理,更加真實地模擬大氣CO濃度升高的情境。此外,高通量測序方法(如Illumina MiSeq)在研究土壤微生物群落中更具有優勢,能夠對微生物群落特征提供更全面的解釋。然而該方法較少應用于研究稻田土壤甲烷氧化菌群落的動態變化。本研究采用Illumina MiSeq 測序技術以及定量PCR 等手段,從基因、群落、活性等多個層次上解析CO濃度緩增對稻田土壤甲烷好氧氧化過程的影響及其作用機理。

1 材料與方法

1.1 試驗區概況

試驗區設置在江蘇省農業氣象重點實驗室的稻田試驗地(32.16 °N,118.86 °E),屬亞熱帶濕潤氣候區,年平均降水量1 100 mm,多年平均氣溫15.6 ℃。供試土壤為潴育型水稻土,灰馬肝土屬,耕層土壤質地為壤質黏土。供試水稻品種為南粳9108,全生育期為149~153 d。稻田土壤的氮肥年施用量為250 kg·hm。水分管理方式為生育前期淹水、中期烤田、后期干濕交替。

1.2 土壤樣品采集與分析

本研究依托于開頂氣室(Open Top Chambers,OTC)組成的CO濃度升高自動調控平臺,該平臺于2016 年建成并運行,包括OTC、CO傳感器、自動控制系統及通氣裝置。每個OTC 內配置CO傳感器(GMM222 傳感器,芬蘭)及溫濕度自動記錄儀。通過計算機程序實現OTC內CO濃度的自動監測和調節,以確保OTC 內CO濃度維持在目標濃度值。CO氣源為高純CO鋼瓶。

以大氣CO濃度為對照(Ambient CO,AC),設置CO濃度緩增處理(Elevated CO,EC),每個處理各3 個重復。EC 處理為在背景CO濃度基礎上,自2016 年起每年增加40 μL·L。于2019 年采集水稻4 個關鍵生育期即:分蘗期、拔節期、揚花期和乳熟期0~5 cm 的根際土壤。該年EC 處理的CO濃度為AC+160 μL·L。采用烘干法測定土壤含水率;以玻璃電極法測定土壤pH;以比色法測定土壤無機氮( NH-N、NO-N和NO-N);土壤有機質含量的測定方法參考《土壤農化分析》。

1.3 甲烷氧化潛勢測定

取約3 g 新鮮土樣置于12 mL 玻璃瓶(Labco,英國)中,并向瓶內加入5 mL 去離子水后,用橡膠塞密封。隨后,用純甲烷進行等體積置換,使甲烷含量占比約10%(體積比)。將玻璃瓶置于搖床以35 ℃,120 r·min振蕩培養。期間,每隔12 h 用50% ZnCl溶液終止一批反應,直至最后一批樣品于第72 h 培養結束。用氣相色譜儀(Agilent 7890B,美國)測定玻璃瓶中頂空甲烷濃度。最后,根據甲烷濃度隨時間減少進行線性擬合,計算甲烷氧化潛勢。

1.4 DNA 提取和PCR 擴增

根據 Power Soil DNA Isolation kit 試劑盒(MoBio,美國)說明書對不同處理下稻田土壤樣品的總DNA 進行抽提。DNA 濃度和純度利用超微量分光光度計(NanoDrop2000,美國)進行測定,并利用1%瓊脂糖凝膠電泳檢測DNA 提取質量。利用特 異 性 引 物 A189F (5′-GGNGACTGGGACTTC TGG-3′)和mb661R(5′-CCGGMGCAACGTCYTTAC C-3′)對甲烷氧化菌基因進行PCR 擴增。擴增程序如下:95 ℃預變性3 min;95 ℃變性30 s,55 ℃退火30 s,72 ℃延伸30 s,30 個循環;最后以72 ℃延伸10 min。PCR 反應體系為20 μL:4 μL 5×astPfu 緩沖液,2 μL 2.5 mmol·LdNTPs,0.8 μL正 向 引 物( 5 μmol·L), 0.8 μL 反 向 引 物(5 μmol·L),0.4 μL FastPfu 聚合酶,0.2 μL BSA(牛血清蛋白),以及10 ng DNA 模板。

1.5 Illumina Miseq 測序

利用AxyPrep DNA Gel Extraction Kit(Axygen Biosciences,USA)進行 PCR 產物純化;利用QuantiFluor?-ST(Promega,USA)進行產物檢測定量。根據Illumina MiSeq 平臺(Illumina,USA)標準操作規程將純化后的擴增片段構建PE 2×300的文庫(上海美吉生物醫藥科技有限公司)。

當前,數字管理已深入人心。大數據的價值不僅在于其原始價值,更在于數據的連接、擴展、再利用和重組,如何將大數據的相關性特征更好地應用于房地產估價行業和機構管理,離不開智慧管理。從行業來看,行政管理部門和行業協會可通過房地產估價大數據監管模型、信用信息共享交換平臺、網絡新聞評論數據庫等智慧管理手段實現行業監管。從機構來看,在市場數據庫、估價實務知識庫、估價基礎知識庫和網絡管理大平臺的數字化建設基礎上,還要對高級管理者特殊才能、高級技能人員經驗、組織慣例與本能、產業鏈適應性資源、產品品牌價值等智慧資源進行系統管理,以實現機構的可持續發展[7—8]。

1.6 序列分析

原始序列使用 Trimmomatic 軟件質控,以FLASH 軟件進行拼接,具體步驟如下:(1)設置50 bp 的窗口,若窗口內的平均質量值低于20,從窗口前端位置截去該堿基后端所有序列,之后再去除質控后長度低于50 bp 的序列;(2)根據重疊堿基overlap 將兩端序列進行拼接(最大錯配率為0.2,長度需大于 10 bp);(3)根據序列首尾兩端的barcode 和引物將序列拆分至每個樣本并精確匹配。使 用 UPARSE 軟 件( version 7.1 http ://drive5.com/uparse/)以 86%的相似度對序列進行OTU 聚類,同時去除單序列和嵌合體。最終通過對比數據庫,利用 RDP classifier(http://rdp.cme.msu.edu/)對每條序列進行物種分類注釋。甲烷氧化菌的基因序列已上傳至美國國家生物技術信息中心(National Center of Biotechnology Information,NCBI),序列登錄號為PRJNA612131。

1.7 定量PCR

使用特異性引物A189F 和mb661R,通過定量PCR(quantitative PCR,qPCR)測定甲烷氧化菌基因的豐度(PCR 反應體系和反應條件參見1.4 部分)。利用質粒標準樣品稀釋7 個濃度梯度,繪制標準曲線。根據標準曲線得到每個樣品的基因拷貝數(每個樣品3 個重復)。

1.8 數據處理

采用美吉生物云平臺對測序數據進行分析。使用SPSS 25.0 軟件的檢驗分析不同處理間各指標(甲烷氧化活性、甲烷氧化菌數量、多樣性等)的差異及其顯著性。使用SPSS 25.0 軟件對各理化指標和微生物指標之間的關系進行 Pearson 相關性分析。

2 結 果

2.1 大氣CO2 濃度緩增對稻田土壤理化因子的影響

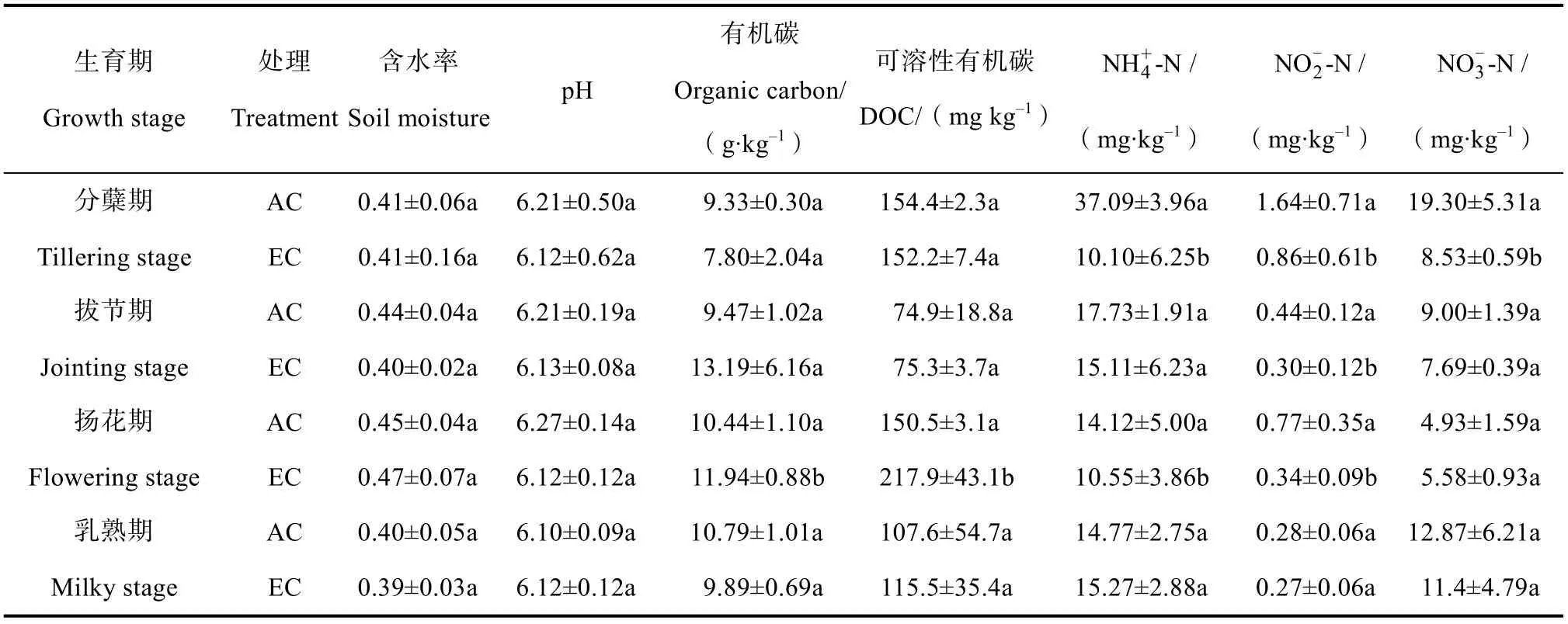

不同CO濃度處理下各生育期稻田土壤的理化性質見表1。結果顯示,在不同CO濃度處理下,四個關鍵生育期的土壤含水率和pH 在較小的范圍內波動。在分蘗期,AC 和EC 處理下土壤中DOC含量未見明顯變化,但EC 處理下土壤中 NH-N、NO-N和NO-N含量均顯著低于AC 處理。在拔節期,EC 處理的NO-N含量顯著高于(< 0.05)AC處理,而其他土壤理化因子未見有顯著變化。在揚花期,與AC 相比,EC 處理的土壤有機碳與DOC含量顯著提高(< 0.05),但 NH-N 和NO-N含量顯著降低(< 0.05)。在乳熟期,EC 處理下土壤中DOC 含量較AC 有所增加,但未達到顯著性水平。

表1 不同CO2 濃度處理下各生育期稻田土壤的理化性質Table 1 Physiochemical properties of paddy soils during different rice growth stages under different CO2 treatments

2.2 大氣CO2 濃度緩增對稻田土壤甲烷氧化潛勢及甲烷氧化菌豐度的影響

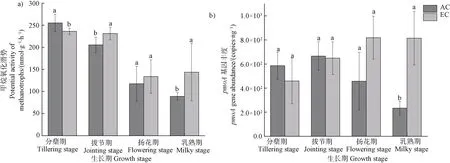

土壤泥漿培養試驗結果顯示,該稻田土壤的甲烷氧化潛勢在分蘗期達到最高值,并隨著水稻的生長,甲烷氧化潛勢呈下降趨勢(圖1a)。除分蘗期外,EC 處理促進了土壤甲烷氧化潛勢,且在拔節期和乳熟期達到顯著性水平(< 0.05)。分蘗期的土壤甲烷氧化潛勢隨CO濃度的升高顯著降低(<0.05)。綜合每個生育期的數據,EC 處理使得稻田整體甲烷氧化潛勢增加11.7%。

圖1 不同CO2 濃度處理下各生育期稻田土壤的甲烷氧化潛勢(a)及甲烷氧化菌pmoA 基因豐度(b)Fig. 1 Potential activity (a) and pmoA gene abundance (b) of methanotrophs in paddy soils during different rice growth stages under different CO2 treatments

2.3 大氣CO2 濃度緩增對稻田土壤甲烷氧化菌pmoA 基因多樣性的影響

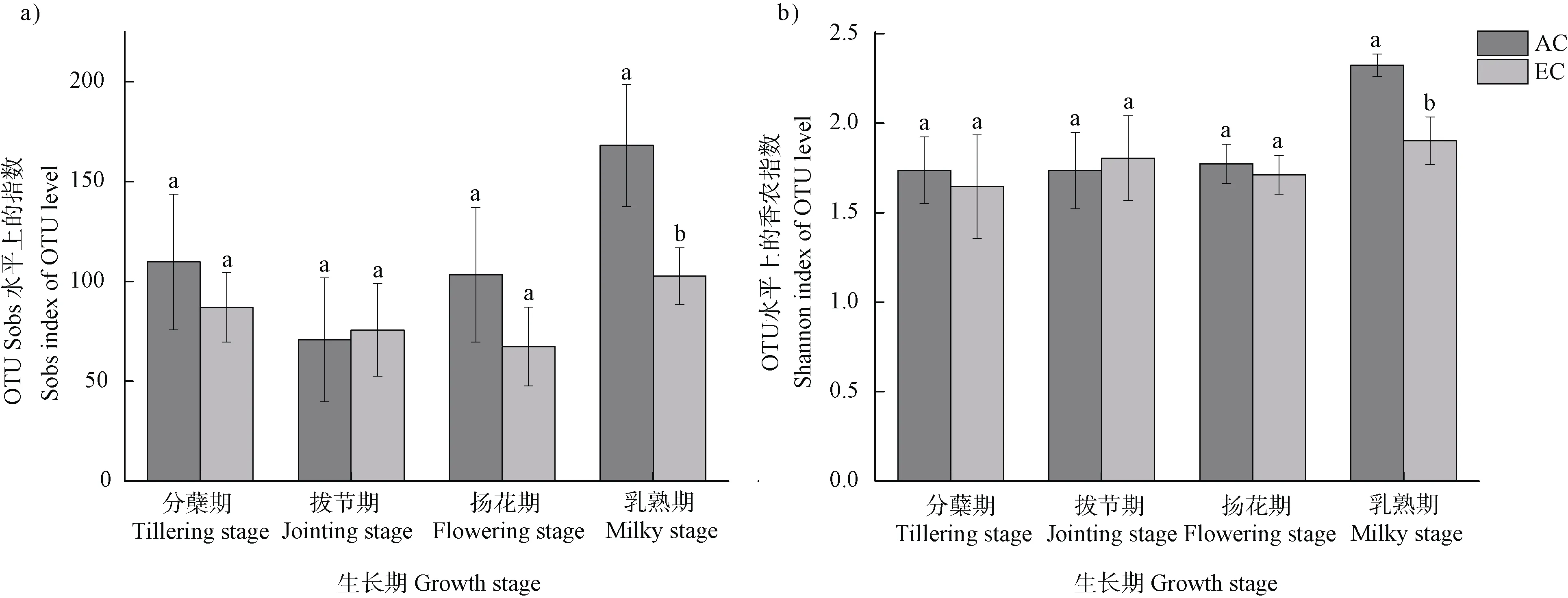

利用OTU 水平上的Sobs 指數、香農指數和Chao 1 指數,評估不同CO濃度處理下土壤中甲烷氧化菌豐富度和多樣性的變化。數據分析結果顯示,單個樣品中OTU 數介于40~189 之間。所有樣品OTU 的稀釋曲線均接近飽和狀態,表明本研究的測序深度足以描述甲烷氧化菌基因的多樣性。研究發現,各時期的甲烷氧化菌基因多樣性隨大氣CO濃度升高呈降低趨勢。其中在乳熟期,EC 處理下土壤中甲烷氧化菌的多樣性顯著低于(< 0.05)AC 處理。但在其他三個生育期,不同處理下土壤中基因多樣性差異不顯著(圖2)。

圖2 不同CO2 濃度處理下各生育期稻田土壤中pmoA 基因的Sobs 指數(a)和香農指數(b)Fig. 2 The Sobs index(a)and Shannon index(b)of pmoA genes in paddy soils during different rice growth stages under different CO2 treatments

2.4 大氣CO2 濃度緩增對稻田土壤甲烷氧化菌群落結構的影響

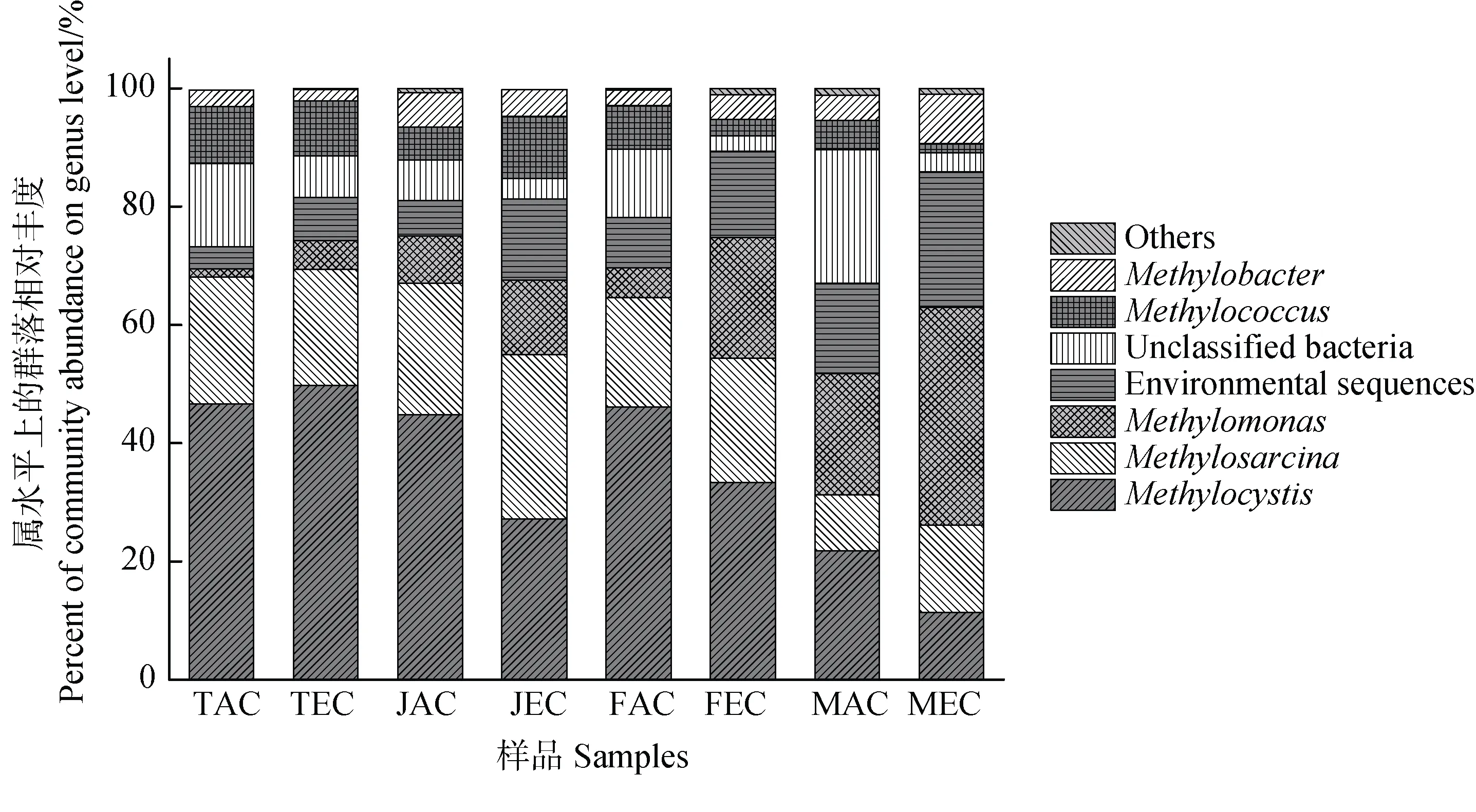

以屬為水平對不同CO濃度處理下稻田土壤中甲烷氧化菌的群落組成進行分析。結果發現已知菌屬主要包括Ⅰ型的甲基八疊球菌()、甲 基 單 胞 菌()、 甲 基 球 菌(、甲基桿菌()和Ⅱ型的甲基包囊菌()(圖3)。在AC 處理下,土壤中Ⅰ型甲烷氧化菌占比37.23%,Ⅱ型菌占比39.95%;在EC 處理下,Ⅰ型占比50.2%,高于占比30.43%的Ⅱ型菌。因此,大氣CO濃度升高改變了甲烷氧化菌的優勢菌群,使得Ⅱ型菌占比明顯提高。甲基包囊菌屬、甲基八疊球菌屬和甲基單胞菌屬始終是該稻田土壤中的優勢菌屬。在AC 處理下,土壤中這三類優勢甲烷氧化菌屬的相對豐度分別為39.95%、17.86%和8.69%;而在EC 處理下,這三種菌屬的相對豐度則分別為 30.43%、20.62%和18.77%。此外,土壤中還存在甲基球菌和甲基桿菌,以及其他未被分類的菌屬,但其相對豐度較低(圖3)。

圖3 不同CO2 濃度處理下各生育期稻田土壤甲烷氧化菌的群落組成Fig. 3 Community composition of methanotrophs in paddy soils during different rice growth stages under different CO2 treatments

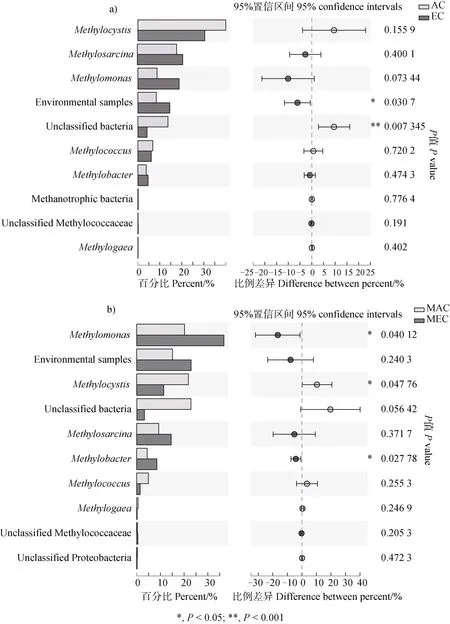

對不同CO處理下土壤中甲烷氧化菌群落組成進行組間差異顯著性檢驗(圖4 a),發現某些環境序列和未被分類的菌屬的相對豐度存在顯著性差異(< 0.05)。但在乳熟期,EC 處理下使得甲基單胞菌的相對豐度顯著高于(< 0.05)AC 處理,而甲基包囊菌的相對豐度則顯著低于(< 0.05)AC 處理(圖4b)。總體而言,甲烷氧化菌群落在兩種CO濃度處理間,存在顯著差異(圖5,= 0.039)。

圖4 不同CO2濃度處理下稻田土壤中甲烷氧化菌在屬水平上的總體群落結構差異(a)以及在和乳熟期的群落結構差異(b)Fig. 4 Variation of methanotrophic community composition at genus level in paddy soils during rice growth period(a)and at milky stage(b)under different CO2 treatments

2.5 影響稻田甲烷氧化菌群落及其活性的主要環境因子

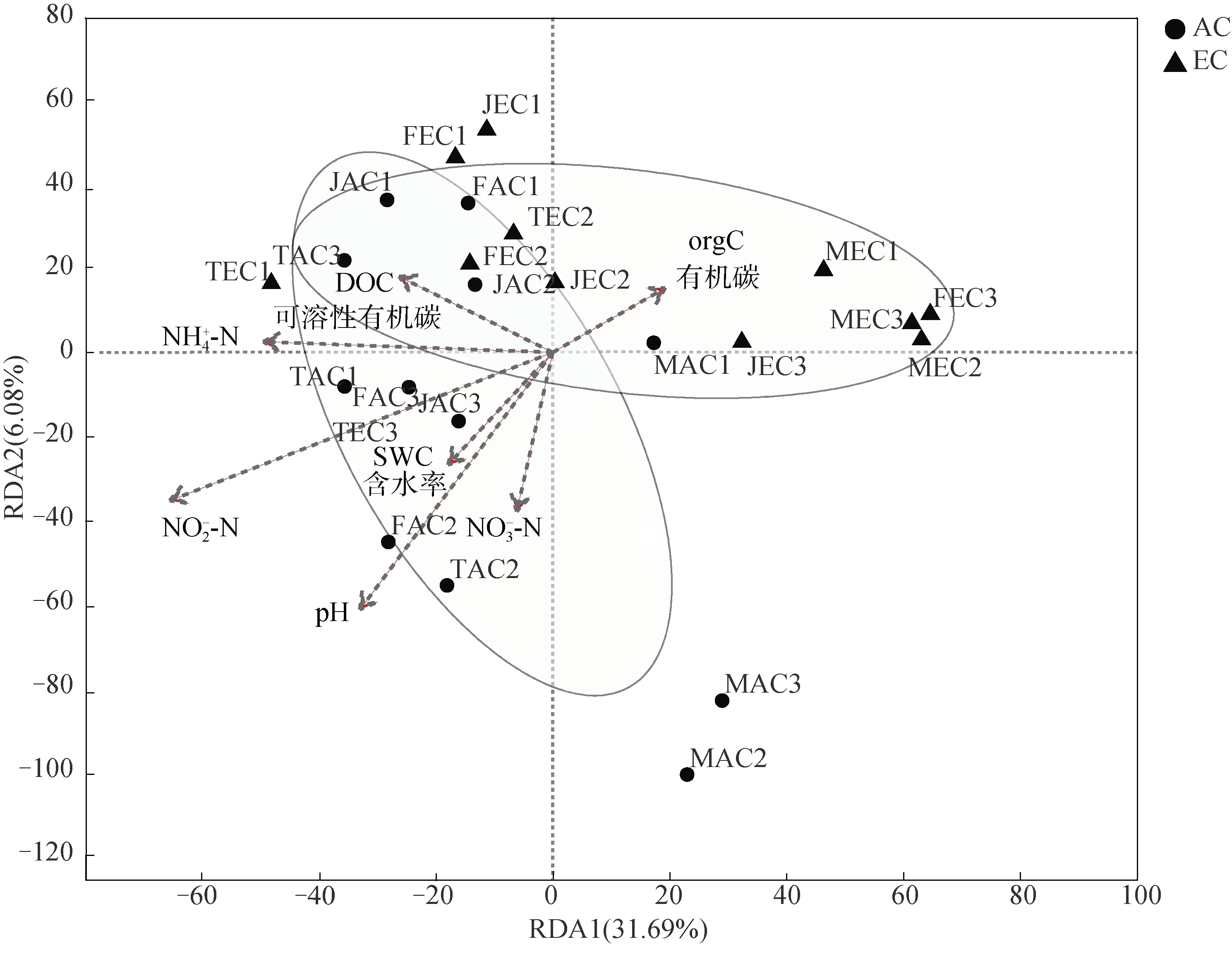

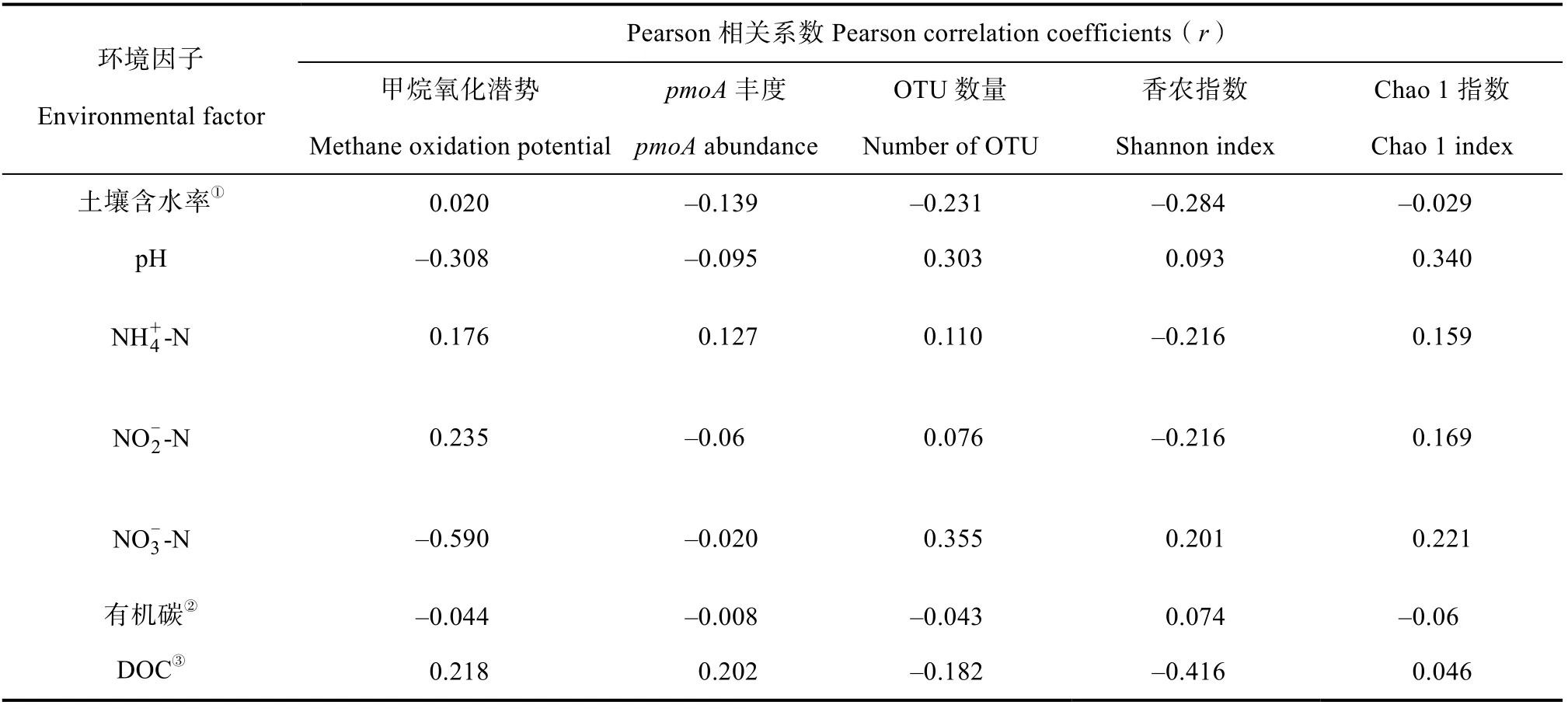

RDA 結果顯示,土壤pH 和NO-N 含量對甲烷氧化菌的群落結構有顯著影響(< 0.05)(圖5)。不同CO濃度處理下土壤的甲烷氧化潛勢和基因豐度與DOC 含量、NH-N 含量呈正相關,而甲烷氧化潛勢又與pH 呈負相關,但均未達到顯著性水平(表2)。本研究未發現單一的環境因子對甲烷氧化潛勢和基因豐度、多樣性的變化有顯著影響。此外,甲烷氧化潛勢和基因多樣性存在顯著正相關(< 0.05)。

圖5 不同CO2 濃度處理下稻田土壤中甲烷氧化菌群落結構與環境因子關系的RDA 圖Fig. 5 Redundancy analysis(RDA)ordination plots showing the relationship between the community structures of methanotrophs and environmental factors in paddy soils under different CO2 treatments

3 討 論

甲烷是甲烷氧化菌唯一的碳源和能源。據報道,土壤中甲烷濃度是影響稻田甲烷氧化潛勢和甲烷氧化菌群落的重要因素。大量研究表明,土壤中甲烷氧化速率隨甲烷濃度的升高而增加。大氣CO濃度升高會促進稻田中甲烷的產生量。這主要是由于CO濃度升高刺激了水稻的生長發育,增加了其根系生物量和分泌物,導致向土壤中釋放更多的含碳物質。這給產甲烷菌提供了更多的底物來源。本研究發現,大氣CO濃度緩增增加了某些生長期稻田根際土壤甲烷氧化菌的豐度以及甲烷氧化潛勢(圖1)。相關性分析顯示,甲烷氧化潛勢和基因豐度均與DOC 含量呈正相關關系(表2)。這說明大氣CO濃度升高間接導致土壤DOC 含量增加,使產甲烷潛勢增強,進而給甲烷氧化菌提供了更多底物甲烷來源。土壤中相對較高濃度的甲烷有利于甲烷氧化潛勢和甲烷氧化菌豐度的增加。

表2 不同CO2 濃度處理下稻田土壤的甲烷氧化潛勢及pmoA 基因豐度、多樣性與環境因子的相關性Table 2 Potential correlations between the potential activity of methanotrophs,pmoA gene diversity and abundance and different environmental factors in paddy soils under different CO2 treatments

與此同時,氧氣的可獲得性是甲烷氧化的重要限制因子。大氣CO濃度升高可使水稻根系的通氣組織愈加發達,繼而增加大氣向水稻根際O的輸送。這在一定程度上可以提高水稻根際的甲烷氧化潛勢。早期,王義琴等利用微根窗技術對植物進行觀測,發現在大氣CO濃度倍增條件下,植物的根長和根數量與自然環境生長的植物相比,分別增加了16%和34%。本研究結果發現,在揚花期和乳熟期的土壤中,甲烷氧化菌豐度與同時期的甲烷氧化潛勢呈相同的變化趨勢:均隨大氣CO濃度的升高而顯著增加(< 0.05)(圖1)。該結果很可能是由于在水稻生長的中后期,大氣CO濃度升高下水稻根系生長更加發達,使得根際區域O含量增加,從而刺激了甲烷氧化菌的生長與活性。先前的相關研究也發現,大氣CO濃度升高會促進稻田土壤甲烷氧化菌活性及其基因豐度的增加。然而也有研究發現,大氣CO濃度升高會增強葉片的水分利用效率,使得土壤水分增加,進而通過影響土壤中O擴散速率抑制甲烷氧化活性。但這種情況多發生于森林、草地等生態系統中。稻田土壤長時間處于淹水條件,水分較為充足。大氣CO濃度升高所引起的土壤含水量的微小增加,可能不足以改變稻田中的氣體擴散速率。本研究中稻田表層土壤的含水率較高,且并未隨CO濃度升高發生明顯改變(表1)。

氮素含量是影響稻田甲烷氧化的另一重要環境因子。本研究發現,大氣CO濃度升高導致了土壤中 NH-N 和NO-N含量的減少(表1)。有研究表明,通過長達15 年的CO富集試驗,大氣CO濃度升高會造成稻田生態系統中 NH-N 的大量損失,這可能是由于 NH的厭氧氧化和鐵的還原增強所致。土壤中 NH-N 的減少還可能與作物根系生長對銨態氮的吸收增強有關。同時,大氣CO濃度升高會降低土壤NO-N的積累,這是因為稻田根系生物量和分泌物的增加促進了反硝化活性的增強。稻田土壤中較高濃度的 NH會通過增加硝化作用來抑制甲烷氧化菌的生長及活性。Adamsen 和King在土壤培養實驗中發現,較高濃度的NO-N也會抑制土壤甲烷氧化活性。但其抑制作用的機理尚不明確,可能是由于NO本身或通過NO還原產生NO對甲烷氧化菌的毒害作用。通常情況下,稻田土壤的本底 NH-N 含量較高(氮肥施用所致)。為此,本研究中大氣CO濃度升高所致土壤 NH-N 和NO-N積累的減少,可能有助于緩解氮素對稻田甲烷氧化的抑制作用。

隨著大氣CO濃度的升高,甲烷氧化菌的優勢菌群發生了改變:從Ⅱ型菌(相對豐度為39.95%)轉變為Ⅰ型菌屬(相對豐度為50.2%)。因此,大氣CO濃度升高促使了土壤中Ⅱ型菌向Ⅰ型菌的演替。AC處理的優勢菌屬為甲基包囊菌(Ⅱ型)、甲基八疊球菌和甲基單胞菌(均為Ⅰ型)(圖3)。這與先前稻田土壤中甲烷氧化菌的主要類型是Ⅱ型菌的結果一致。據報道,甲基彎曲菌和甲基包囊菌(均為Ⅱ型)的相對豐度會隨大氣CO濃度升高而降低。研究表明,在高 NH條件下,甲基孢囊菌(Ⅱ型)的競爭力高于Ⅰ型菌。大氣CO濃度升高所導致NH-N 含量的減少,很可能削弱了甲基孢囊菌的競爭力,使其豐度下降(圖4 a)。除氮素含量外,稻田土壤中的O濃度和營養條件的變化亦可能會改變甲烷氧化菌的群落結構。以往的研究表明,Ⅰ型菌在高氧和營養充足的環境中有較強的競爭優勢,而Ⅱ型菌更適應在低氧和寡營養的環境下生長。如前所述,大氣CO濃度升高會促進水稻根系分泌物和通氣組織容積的增加,這為Ⅰ型菌的生長提供了更為合適的生存環境。

4 結 論

大氣CO濃度緩增促進了稻田土壤甲烷氧化潛勢的增加,以及甲烷氧化菌的生長。同時,大氣CO濃度升高顯著改變了土壤中甲烷氧化菌的群落結構,使得優勢菌屬由起初的Ⅱ型菌轉變為Ⅰ型菌。大氣CO濃度升高會促進作物的生長,導致稻田土壤中甲烷濃度和根際環境通氣性的增加,并調節土壤中的氮素水平。以上多個環境因子的綜合作用很可能是稻田甲烷氧化潛勢、甲烷氧化菌豐度與群落結構發生改變的重要原因。