BridgeBio:為“制藥”插上“金融”的翅膀

梅建平 陳劍

BridgeBio的問世:用金融技術(shù)“照亮”生物制藥

一位金融學(xué)教授的初心

“我想要成為Harvey Lodish!”,一位金融學(xué)教授在TED演講中飽含深情地呼喊道。 Harvey Lodish何許人也?他是美國科學(xué)院院士、麻省理工學(xué)院生物工程系教授,也是細(xì)胞與發(fā)展生物學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物,他分離、克隆和定性了許多種蛋白質(zhì)和非編碼RNA,它們在血液和脂肪細(xì)胞的形成過程中發(fā)揮重要作用,并且調(diào)節(jié)著葡萄糖和脂肪酸的新陳代謝,基于他的研究,開發(fā)了許多臨床應(yīng)用藥物。

這位想要成為Harvey Lodish的教授,名為Andrew·W·Lo,中文名為羅聞全(下稱“羅教授”),是麻省理工學(xué)院(MIT)的金融學(xué)教授。在過去的幾十年里,這位金融經(jīng)濟(jì)學(xué)家以其在金融市場、資產(chǎn)組合理論等方面的研究與教學(xué),享譽(yù)經(jīng)濟(jì)學(xué)界和金融業(yè)界。不過,自2012年以來,羅教授開始持續(xù)關(guān)注生物制藥市場的發(fā)展。這一決定,始于羅教授作為一名普通人發(fā)自內(nèi)心的情感流露:

“我很難接受家人和朋友因癌癥而逝去。”

在他的母親患肺癌接受治療時(shí),他關(guān)注到了一家生物技術(shù)公司,該公司正在開發(fā)一套治療肺癌的技術(shù)。抱有希望的羅教授以為在不久之后,母親能有幸在這一技術(shù)下得到治愈,遺憾的是,他的母親終究沒能等到這套療法的問世,當(dāng)?shù)弥邪l(fā)進(jìn)度緩慢很大程度上是受資金制約,羅教授默然了。

作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家,他大概能理解背后的原因;但作為一個(gè)垂死病人的兒子,他幾乎感到憤怒——當(dāng)聽說利率、股市波動以及美聯(lián)儲的政策可能會間接影響到是否推廣一種有效的方法來治療肺癌,可能很難讓人接受。

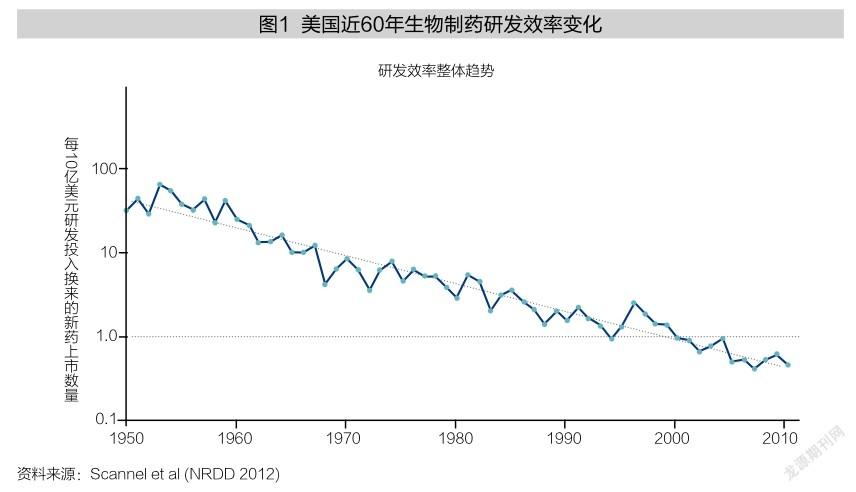

隨著對生物制藥市場現(xiàn)狀的進(jìn)一步觀察,羅教授備感擔(dān)憂,新藥的研發(fā)越來越困難。正如圖1所示,如果用每10億美元生物制藥研發(fā)支出所能轉(zhuǎn)化的獲批藥物數(shù)量來反映生物制藥研發(fā)效率,那么近幾十年來,生物制藥研發(fā)效率下降十分顯著,這意味著開發(fā)新藥的成本在不斷推高。換言之,藥物研發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)更加明顯——正因如此,流入到早期藥物研發(fā)階段的資金越來越少,這種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的趨向?qū)е抡麄€(gè)生物制藥行業(yè)陷入了尷尬的境地,而癌癥和罕見病治療的進(jìn)程也是因?yàn)椤叭谫Y”層面的問題變得緩慢。

架起希望的橋梁

生物制藥行業(yè)的傳統(tǒng)融資模式為何越來越難籌集到所需的資金呢?這與生物制藥行業(yè)長期以來的運(yùn)作模式密切相關(guān)。

通常,一項(xiàng)有潛在價(jià)值的藥物開發(fā)計(jì)劃,在推向市場之前,需要反復(fù)的試驗(yàn)開發(fā)和測試,其間會耗費(fèi)包括資金在內(nèi)的各種資源。據(jù)統(tǒng)計(jì),在早期研究中被認(rèn)定為潛在有效的每10,000種化合物中,只有一種最終會獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)——美國食品和藥物管理局(FDA)的批準(zhǔn),審批過程可能需要長達(dá)15年;從資金成本來看,截至2019年,將一種有“前途”的候選藥物從實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)化為FDA的最終批準(zhǔn)項(xiàng)目,平均耗資26億美元;并且有很多成功獲批的藥物,最終還會因?yàn)楦鞣N因素被棄置不用。

藥物研發(fā)并不是一項(xiàng)公益活動。即便是美國國會、FDA等機(jī)構(gòu)頒布了一系列支持癌癥和罕見病藥物研發(fā)的法案,以風(fēng)險(xiǎn)資本為代表的生物制藥傳統(tǒng)融資來源,仍然因?yàn)楦叱杀尽⒏唢L(fēng)險(xiǎn)、低回報(bào)而繞道早期生物醫(yī)藥研發(fā)階段和廣大的生物制藥初創(chuàng)公司。相反,大型制藥公司、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)會更青睞已經(jīng)取得成功的創(chuàng)業(yè)公司以及臨床試驗(yàn)效果理想的藥物計(jì)劃。

羅教授認(rèn)為,資本的逐利性是市場競爭和資源分配的底層邏輯,我們不能改變大型制藥公司和投資人的風(fēng)險(xiǎn)偏好,但是,可以改變的是——用于早期生物制藥研發(fā)的資本來源和運(yùn)作模式。如若基于金融學(xué)的技術(shù),能使投向生物制藥研發(fā)的資本風(fēng)險(xiǎn)更低,或預(yù)期收益率更高,那便能自然而然贏得資本的關(guān)注。

經(jīng)過一系列研究和數(shù)據(jù)模擬,羅教授提出了一種新的思路——“巨型基金”(Megafund)。

設(shè)想,如果一項(xiàng)為期10年的藥物開發(fā)計(jì)劃需要2億美元的投入,并且該計(jì)劃有5%的概率在第10年取得成功,在接下來的10年專利保護(hù)期內(nèi),可以獲得每年20億美元的收益,那么以10%的資本成本率來計(jì)算,投資該項(xiàng)目的復(fù)合年化收益率約為11.9%,但反映風(fēng)險(xiǎn)的期望收益標(biāo)準(zhǔn)差則高達(dá)423.5%,這對大多數(shù)理性的投資人而言,都會望而卻步。

但如果運(yùn)用組合投資的理念,同時(shí)投資類似的、150個(gè)獨(dú)立進(jìn)行的項(xiàng)目呢?盡管此時(shí)需要的資金規(guī)模達(dá)到了以前的150倍,復(fù)合年化收益率仍為11.9%,但根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)的大數(shù)定律,在150個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目中至少有兩個(gè)項(xiàng)目成功的概率可達(dá)到99.6%,此時(shí)的期望收益標(biāo)準(zhǔn)差降低到34.6%——遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于投資單個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),而這300億美元的資本,因?yàn)橥顿Y回報(bào)率可觀,可以通過更廣泛的融資渠道籌集,如發(fā)行股票、長期債券和其他金融衍生工具,甚至由政府背書成立一個(gè)巨型基金。在這種情形下,基于風(fēng)險(xiǎn)和收益的綜合考慮,資金是有望自發(fā)流向這個(gè)藥物研發(fā)項(xiàng)目的。

這便是羅教授的構(gòu)想:成立一個(gè)基金運(yùn)作實(shí)體,同時(shí)支持大量獨(dú)立的藥物研發(fā)項(xiàng)目,足夠多的項(xiàng)目集中在一起為降低風(fēng)險(xiǎn)提供了保障。

有了好的設(shè)想還不夠,從學(xué)術(shù)研究成果到商業(yè)化實(shí)踐,也面臨諸多挑戰(zhàn)。畢竟,對于羅教授而言,投資哪些藥物開發(fā)項(xiàng)目、如何運(yùn)作基金……并不是他所專長的事,但他堅(jiān)信,巨型基金的策略,一定會“照亮”生物制藥融資的前路。可喜的是,在MIT博士生的一次課堂上,羅教授遇到了一位不一般的學(xué)生——Kumar博士,這位學(xué)生曾長期實(shí)踐在生物制藥行業(yè)。在這對“忘年交”反復(fù)的探討下,一家采用全新運(yùn)營模式的生物科技公司——BridgeBio(Pharma)應(yīng)運(yùn)而生。C20ED50A-246C-4555-A39E-8CFD911B3B9B

更廣闊的“橋梁”:快速成長中的BridgeBio

BridgeBio的快速成長歷程

2015年,BridgeBio公司在美國加利福尼亞州的舊金山灣區(qū)落成,公司取名“Bridge”——橋梁,正是來源于“創(chuàng)造一座橋梁,通過創(chuàng)業(yè)引擎,將基因科學(xué)的顯著進(jìn)步與未滿足需求的患者聯(lián)系起來”的初心和使命。

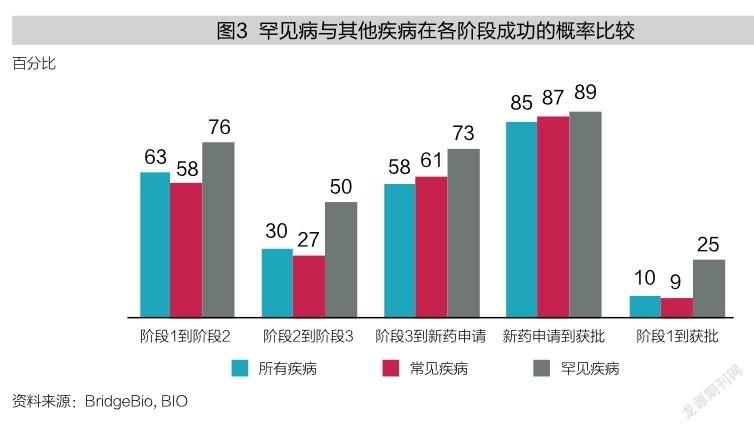

成立之初,羅教授與Kumar博士決定,將生物制藥的核心攻關(guān)方向,設(shè)定在了一片乏人問津的領(lǐng)域——罕見病。由于罕見病在人類群體中的發(fā)病率很低,往往每一類病例總數(shù)少于20萬人,這與糖尿病、肺炎等高發(fā)病率疾病的人群體量相比,是十分微小的空間。不過,據(jù)統(tǒng)計(jì),盡管任何一種罕見病只影響相對少數(shù)的患者,但全球估計(jì)有超過7000類罕見病,累計(jì)受影響的美國人多達(dá)3000萬,超過美國癌癥患者的數(shù)量。

在羅教授所提供的“巨型基金”的理念框架下,BridgeBio選擇從罕見病藥物市場入局,便有了更切實(shí)的底氣。此外,罕見病藥物的開發(fā)其實(shí)也有一些獨(dú)有的優(yōu)勢:

1. 罕見病幾乎都屬于“孟德爾遺傳病”,通常是由于基因缺陷所引發(fā)的病理性特征,而在近百年的時(shí)間里,生物學(xué)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域?qū)τ谶z傳學(xué)和基因組的了解,為遺傳病的監(jiān)測、溯因和治療提供了更豐富的線索指引。

2. 美國在1983年通過《孤兒藥物法》(ODA),在法案的支持下,F(xiàn)DA會優(yōu)先審批罕見病藥物臨床試驗(yàn)計(jì)劃。數(shù)據(jù)顯示,2019年FDA批準(zhǔn)的新藥當(dāng)中接近一半(44%)給予了孤兒藥。

3. 法案還考慮到了商業(yè)化的現(xiàn)實(shí)難題,協(xié)同出臺了一系列激勵(lì)政策,比如50%臨床試驗(yàn)費(fèi)用的稅收減免、更長期的市場排他權(quán),以及聯(lián)邦政府給予的更高額度的基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。

“由于罕見病領(lǐng)域的一些有利因素,使得相關(guān)藥物和療法開發(fā)的成功機(jī)率提升,成本也相應(yīng)降低,因此,原本可能需要同時(shí)投資150個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目才能將風(fēng)險(xiǎn)控制在合理區(qū)間,現(xiàn)在只需要投資幾十個(gè)就能走通。”羅教授補(bǔ)充到。

有了信念,有了政策,還有一套全新的資金運(yùn)作模式,BridgeBio開始進(jìn)入高速發(fā)展階段。在隨后的兩年時(shí)間里,BridgeBio一直在籌集資金(見表1),組建科研團(tuán)隊(duì)。2017年,BridgeBio已經(jīng)初步搭建起了一個(gè)涵蓋“探索標(biāo)的基因疾病→研究疾病療法→臨床測試和檢驗(yàn)→商業(yè)化生產(chǎn)與臨床使用”全流程的藥物研發(fā)平臺。2019年6月26日,BridgeBio成功登陸美國納斯達(dá)克交易所,當(dāng)日收盤漲逾62%,市值達(dá)到了33億美元,奪得當(dāng)年度“最大生物科技IPO”桂冠。 BridgeBio在四年的時(shí)間里,從創(chuàng)建到獲得資本市場的認(rèn)可,也是創(chuàng)企中比較快速上市的案例之一。

時(shí)至今日,BridgeBio已經(jīng)通過全資或控股的18家子公司,發(fā)展了30個(gè)藥物或療法開發(fā)項(xiàng)目,涉及孟德爾遺傳病藥物、腫瘤靶向藥物和基因療法三個(gè)領(lǐng)域,其合作機(jī)構(gòu)包括了斯坦福大學(xué)、加州大學(xué)、南卡羅萊納州醫(yī)科大學(xué)、亞力兄(Alexion)制藥等一流的科研院所或醫(yī)藥公司。公司有兩項(xiàng)藥物已于2021年上半年獲得FDA批準(zhǔn)認(rèn)證,有望盡快投入臨床使用。截至2021年7月14日,BridgeBio的市值已突破93億美元。

獨(dú)特的商業(yè)模式

BridgeBio的成功,標(biāo)志著為生物制藥行業(yè)引入了一種全新的商業(yè)模式。無論對于投資人,還是對于許多苦苦等待藥物的患者,BridgeBio的模式都象征著更廣闊的希望,深入來看,這種模式的創(chuàng)新優(yōu)勢體現(xiàn)在何處呢?

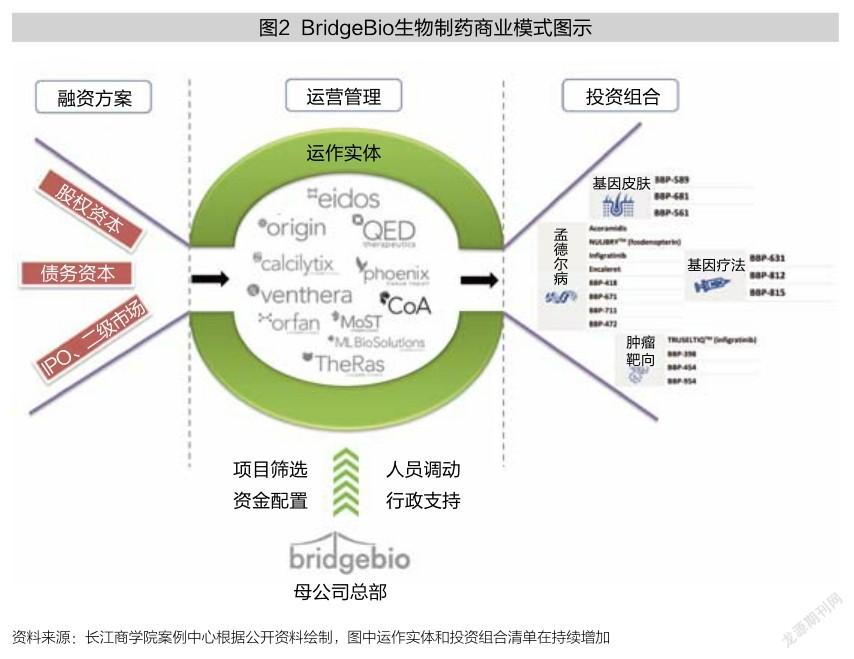

BridgeBio本質(zhì)上是構(gòu)建了一個(gè)“準(zhǔn)平臺型”的生物制藥商業(yè)模式(見圖2):公司通過籌措更低成本的資金,投向更有效率的藥物研發(fā)項(xiàng)目,并居中為各個(gè)項(xiàng)目配置所需資源,從而達(dá)成一個(gè)良性循環(huán)。

融資方案

與傳統(tǒng)模式相比,BridgeBio所設(shè)計(jì)的融資方案,最大的初衷是降低資金風(fēng)險(xiǎn),并且減少投資人對科學(xué)研究進(jìn)程的干預(yù)。在此基礎(chǔ)上,羅教授認(rèn)為,傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)資本并不符合BridgeBio的運(yùn)作特點(diǎn)。因此,要籌集一個(gè)用于組合投資的“巨型基金”,就需要更多元化的資金來源,以及對期望回報(bào)更有“耐心”的資金,長期股權(quán)、債券和其他低風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生工具就成為BridgeBio的重要融資渠道。據(jù)羅教授的測算,大量的投資組合能幫助BridgeBio將其項(xiàng)目整體失敗的風(fēng)險(xiǎn)降低到與高信用公司債券違約風(fēng)險(xiǎn)相近的水平。

政府擔(dān)保發(fā)行債券,籌集一個(gè)國家管理運(yùn)營的針對罕見病藥物與療法項(xiàng)目的投資基金,政府的擔(dān)保使得債券發(fā)行能吸引更多傳統(tǒng)的機(jī)構(gòu)投資者,甚至對生物制藥并不關(guān)心的資金。

投資組合

BridgeBio商業(yè)模式的成功,還依賴于將“巨型基金”轉(zhuǎn)化為了眾多獨(dú)立的、有潛在價(jià)值的投資組合——罕見病藥物或療法開發(fā)項(xiàng)目。自2015年成立以來,BridgeBio就將大量精力和財(cái)力集中在收購、建立有潛力的生物科技公司或開發(fā)團(tuán)隊(duì),獲取藥物開發(fā)管道和技術(shù)專利。

在羅教授的研究中,投資組合策略在大的框架上要遵循金融學(xué)中最重要的投資組合理論體系,但聚焦到生物制藥開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)踐,還需要特別關(guān)注行業(yè)的核心要素,例如,藥物潛在的市場空間和競爭格局,藥物開發(fā)項(xiàng)目最終獲批的概率,以及藥物研發(fā)項(xiàng)目所處的階段等。

換言之,BridgeBio對于投資組合的“標(biāo)的”的篩選,并非按照完全隨機(jī)化的方法,而是在資產(chǎn)“數(shù)量”擴(kuò)張的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)的“質(zhì)量”,注重在不同階段的組合的“結(jié)構(gòu)”配比,動態(tài)地推進(jìn)整個(gè)投資組合的效率提升。以罕見病作為資產(chǎn)配置核心領(lǐng)域,就是考量了藥物開發(fā)成功率和獲批概率等因素做出的決定(見圖3)。C20ED50A-246C-4555-A39E-8CFD911B3B9B

具體實(shí)踐中,公司的最高管理委員會將審查所有潛在的開發(fā)計(jì)劃,利用多個(gè)參數(shù)來評估投資的吸引力,這些參數(shù)包括項(xiàng)目醫(yī)學(xué)機(jī)理、臨床前和臨床數(shù)據(jù)、潛在的商業(yè)可行性、知識產(chǎn)權(quán)地位、定價(jià)空間和取得報(bào)銷的前景以及潛在的競爭。

運(yùn)營管理

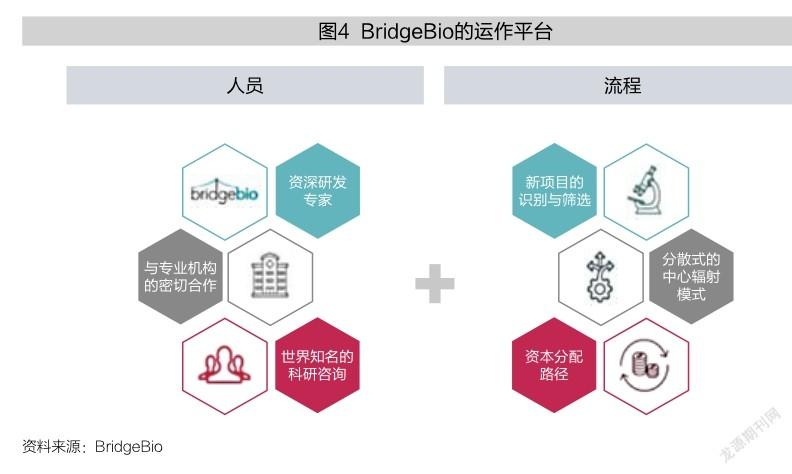

在大量資金和投資組合的基礎(chǔ)之上,如何配置和運(yùn)作資源也十分重要。BridgeBio采用了一種“分散式的中心輻射”模式(decentralized hub-and-spoke)(見圖4)。在Kumar博士看來,這種架構(gòu)給予公司運(yùn)營很大的靈活性:“從資源分配來看,我們是一種自上而下的模式;但具體到藥物研發(fā)過程,我們又可以算得上是一種自下而上或由外向內(nèi)的模式。”

BridgeBio將項(xiàng)目分拆給旗下子公司來推進(jìn),子公司的管理團(tuán)隊(duì)由不同背景的成員組成,包括企業(yè)家、經(jīng)驗(yàn)豐富的科學(xué)家以及其他商業(yè)、科學(xué)專業(yè)人員,這些互補(bǔ)技能與背景有助于創(chuàng)建具有疊加優(yōu)勢的精干團(tuán)隊(duì)。BridgeBio則負(fù)責(zé)居中為各個(gè)子公司籌集和分配所需的資源,提供核心支持,同時(shí),BridgeBio能夠根據(jù)需要,在不同的開發(fā)計(jì)劃之間轉(zhuǎn)移員工和資金,這樣一來,如果某幾項(xiàng)計(jì)劃失敗,這些資源仍然能夠大比例流轉(zhuǎn)共享到其他計(jì)劃。這種資源復(fù)用的能力,很大程度上降低了生物制藥創(chuàng)業(yè)公司遭受致命性打擊的可能。

橋梁伸向遠(yuǎn)方:商業(yè)模式的推廣

如今,BridgeBio以及它的創(chuàng)新模式逐漸被生物制藥行業(yè)和資本市場所關(guān)注,也有一眾“追隨者”沿用“巨型基金”和“投資組合”的理念,發(fā)展生物制藥的創(chuàng)新模式。比如,自2016年以來,美國投資公司Bain先后設(shè)立了兩支生命科學(xué)基金,用于為有潛力但存在資金困境的生物制藥公司提供支持。美國生命健康領(lǐng)域著名的風(fēng)投公司ARCH也宣布通過募集基金的方式,投資變革性的生物科技公司。

BridgeBio的成功不僅對于歐美市場的生物制藥行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的啟發(fā),同時(shí),也為中國生物科技市場帶來了新的啟迪。

首先是新藥開發(fā)項(xiàng)目和潛在臨床價(jià)值的共享。2020年8月11日,聯(lián)拓生物(LianBio)成立,在成立日上,便宣布與BridgeBio達(dá)成合作,將其藥物研發(fā)項(xiàng)目拓展至中國。根據(jù)協(xié)議條款,聯(lián)拓生物將獲得相關(guān)成熟藥物和療法在中國及指定亞洲市場的商業(yè)化權(quán)益,并參與 BridgeBio現(xiàn)有的兩款藥物計(jì)劃的臨床研究。

其次,便是商業(yè)模式上的機(jī)會。目前國內(nèi)主流的生物制藥商業(yè)模式有兩類:一類是大型制藥集團(tuán)內(nèi)部孵化和分拆模式,這些大公司會使用自有資金發(fā)展新的項(xiàng)目,并待項(xiàng)目成熟后剝離分拆為子公司上市,如復(fù)星醫(yī)藥旗下的幾個(gè)研發(fā)平臺;另一類是由大型資本孵化的模式,即由雄厚的資本多輪推動,定向孵化某種特定治療領(lǐng)域,比如知名的康橋資本和藥明康德。

綜合而言,這兩種模式都依賴于大集團(tuán)大資本的投入,歸根結(jié)底這也與我國生物醫(yī)藥基礎(chǔ)研究相對薄弱,“產(chǎn)-研-資”鏈條普遍比較割裂,以及大多數(shù)早期投資機(jī)構(gòu)在夾縫中生存的現(xiàn)狀有密切關(guān)系。

而BridgeBio以及美國的投融資模式,都有可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。除了以BridgeBio為代表的平臺型模式之外,美國的生物制藥投資模式多種多樣:有以硅谷創(chuàng)業(yè)孵化器Plug and Play為代表的孵化模式、以Flagship Pioneering為代表的資本與科研共創(chuàng)模式、以Roivant公司為代表的權(quán)益購買模式等。這些針對早期生物制藥投資的模式各有特色,且科研體系與資本體系的結(jié)合十分緊密,從而極大地提高了生物制藥從探索、創(chuàng)建、研發(fā)到上市的全過程效率。

點(diǎn)亮一盞燈:社會創(chuàng)新與商業(yè)向善

從2015年羅教授的一份初心,到如今擁有超過30多個(gè)藥物研發(fā)項(xiàng)目、市值突破93億美元的新型生物科技公司,BridgeBio的故事并不只是展現(xiàn)一個(gè)企業(yè)成功的創(chuàng)業(yè)歷程,亦不局限于剖析其商業(yè)模式優(yōu)勢。更值得深思的是,身處在這個(gè)變革的時(shí)代,如何將一份最本真的愿景與社會責(zé)任感,轉(zhuǎn)化為造福人類、切實(shí)可行的商業(yè)創(chuàng)新?

商業(yè)向善,利自趨之。在經(jīng)典的西方管理理論中,企業(yè)被定義為追求利益的組織,而隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的完善,企業(yè)在社會運(yùn)行中呈現(xiàn)的地位日趨提升,單純逐利、追求套利空間而對社會福利無益的企業(yè)和模式,似乎正在被時(shí)代所拋棄。商業(yè)創(chuàng)新如果能以消費(fèi)者和廣大用戶的利益、社會福利的提升為根本目標(biāo),在商業(yè)向善、貢獻(xiàn)社會的同時(shí),收獲應(yīng)有的價(jià)值回饋,這才可能是商業(yè)創(chuàng)新的最高境界,也理應(yīng)是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的主潮流。

社會創(chuàng)新,愛無邊界。作為一家生物科技公司,BridgeBio的成功與一位不懂生物制藥的金融學(xué)教授息息相關(guān)。在知識爆炸、各行業(yè)走向轉(zhuǎn)型與精細(xì)化運(yùn)營的趨勢下,技能與專業(yè)的流動、交融大大加強(qiáng)。正如現(xiàn)今許多領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究走上了跨學(xué)科交叉的道路,或許,跨領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè),也會引領(lǐng)未來商業(yè)創(chuàng)新的潮流。無論是本行業(yè)的還是跨領(lǐng)域、跨國界的創(chuàng)新,如果是以全人類的福利為出發(fā)點(diǎn),那它的生命力和影響力一定是無邊界的。

BridgeBio的故事遠(yuǎn)沒有完結(jié)。在羅教授看來,為了給更多患者帶去治愈希望,只有一家BridgeBio是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。BridgeBio更像是一盞燈燭,它將點(diǎn)亮更多行業(yè)踐行者,甚至啟發(fā)政府的政策導(dǎo)向,并可能對整個(gè)商業(yè)社會創(chuàng)新導(dǎo)向與創(chuàng)新思路提供指引。

實(shí)習(xí)助理研究員何明欽對本文亦有貢獻(xiàn)。C20ED50A-246C-4555-A39E-8CFD911B3B9B