數字經濟概念演變、內涵辨析與規模測度

潘彪 黃征學

近年來,隨著5G、工業互聯網、物聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術加速突破應用,數字化的知識信息與經濟社會各個領域深度融合,人類社會邁入了數字經濟時代。作為新的經濟形態,從數字經濟概念被提出以來,無論是在理論層面還是在實踐層面,對其內涵界定和統計方法均存在不同觀點,導致很多研究結論差異很大,統計結果可比性也較差。梳理數字經濟概念,準確界定其內涵和規模,能夠支撐相關發展戰略和支持政策的制定,助推數字經濟健康發展。

一、從“信息經濟”到“互聯網經濟”再到“數字經濟”

20世紀40年代微電子技術取得重大突破后,計算機誕生并先后經歷電子管、晶體管、集成電路和大規模集成電路階段,數據存儲和信息處理能力大幅提升,對經濟社會的影響初步顯現,“信息經濟”的概念應運而生。馬克盧普最早認識到“向市場提供信息產品或信息服務的企業”是一種重要的經濟部門(Machlup,1962)。隨后,波拉特在《信息經濟》中明確界定了信息活動、信息資本、信息勞動者等與信息經濟相關的概念,首次將信息業上升為與農業、工業、服務業并列的產業(Porat,1977)。從20世紀70年代開始,隨著個人電腦誕生和普及,信息通信技術(ICT)逐步被用于個人信息處理、娛樂休閑、輔助工業設計與生產以及相關組織信息管理,信息產業部門與其他經濟部門的聯系日趨密切,ICT產業成為信息經濟的核心內容。

自20世紀90年代以來,隨著互聯網技術逐步成熟,接入互聯網的個人計算機快速增加,互聯網從早期的國防軍事和學術研究等領域的信息傳輸邁向提供商業化應用服務,在線交易的商業模式出現,“互聯網經濟”概念逐漸興起并廣泛傳播。2010年,OECD用《互聯網經濟展望》替代了《信息技術展望》,對互聯網的發展趨勢、使用情況、具體內容以及安全與隱私等問題進行了系統研究闡釋。與信息經濟相比,互聯網經濟更能反映出信息通信技術的躍遷及其與經濟社會的融合,集中表現在以電子商務為代表的全新商業模式的快速發展,與此同時,以互聯網為媒介進行傳播的電影、音樂、新聞、游戲、廣告等虛擬服務產品大量產生,也大大拓展了信息產品的范圍。

從世紀之交開始,移動通訊技術取得快速突破,實現了從3G到5G跨越,移動終端連接和高速數據傳輸使萬物互聯成為可能,數字通信技術嵌入到經濟社會各個層面,“數字經濟”概念興起,并長期與“互聯網經濟”并行使用。1996年,泰普斯科特在《數字經濟:網絡智能時代的前景和風險》中正式提出數字經濟概念,認為數字經濟是一個廣泛運用ICT技術的經濟系統,包含信息基礎設施和電子商務交易模式等(Tapscott,1996)。隨后,尼葛洛龐蒂等提出,數字化、信息化和網絡化等對人類生產生活方式帶來巨大變化,形成全新的數字化生存方式(Negroponte et.al.,1997)。在政府層面,日本通產省在1997年開始使用數字經濟概念,美國商務部自1998年起連續7年發布《浮現中的數字經濟》《數字經濟》等系列研究報告,引發人們對數字經濟的關注。而2001年3G網絡服務的推出和2007年以蘋果為代表的智能手機發布,真正推動了移動通信和互聯網深度結合,使人們能夠使用更加便捷高效的信息化服務。特別是在近十年,全球互聯網用戶數從22.6億快速攀升至46.6億,移動互聯網用戶數占比92.6%,云計算、物聯網、大數據、人工智能等數字技術在經濟、社會生活各個層面廣泛擴散與成熟應用,帶來海量的信息數據,數據本身逐漸成為重要的生產要素,數字經濟的概念被廣泛認可。

信息經濟、互聯網經濟和數字經濟均是以信息技術作為核心驅動力,本質上都是一種技術經濟范式,差異主要是信息通信技術的應用范圍及其與經濟社會的結合程度不同。隨著移動通信技術與國民經濟各行業的融合程度增強,衍生的新產品、新業態和新商業模式層出不窮,使用“數字經濟”概念更能體現當前經濟發展特征(許憲春和張美慧,2020)。

二、數字經濟的概念內涵逐漸趨于清晰

當前信息通信技術正處在不斷創新、蓬勃發展階段,新技術新應用推動數字經濟的指代范圍不斷擴大,界定明確的概念內涵并不容易。但可以肯定的是,隨著數字經濟快速發展以及各國政府和國際組織的重視與推動,相關理論研究不斷深入,數字經濟的基本內涵日漸清晰。

OECD(2014)認為數字經濟是一個由數字技術驅動的、在經濟社會領域發生持續數字化轉型的生態系統,至少包括大數據、物聯網、人工智能和區塊鏈四個組成部分。美國商務部經濟分析局(BEA,2016)在借鑒OECD定義的基礎上,將數字經濟界定為三個領域:計算機網絡運行相關的數字化基礎設施、利用網絡進行商業交易的電子商務、數字經濟使用者所創造和使用的數字媒體。2016年,G20杭州峰會發布的《二十國集團數字經濟發展與合作倡議》中,將數字經濟定義為以使用數字化的知識和信息作為關鍵生產要素、以現代信息網絡作為重要載體、以信息通信技術的有效使用作為效率提升和經濟結構優化的重要推動力的一系列經濟活動。這一定義,在國內獲得較多認可,貴州、廣東等地出臺的數字經濟發展規劃都采用了這一表述。

學界對這一概念進一步拓展,中國信息化百人會(2017)認為數字經濟是全社會信息活動的經濟總和,以數字化信息為關鍵資源,以信息網絡為依托,通過信息通信技術與其他領域緊密融合,形成了基礎型、融合型、效率型、新生型、福利型五個類型的數字經濟。Bukht and Heeks(2017)認為數字經濟的核心是生產基礎數字產品和服務的IT/ICT部門,狹義的數字經濟可以定義為經濟產出當中完全或主要來源于以數字技術為基礎的數字商品或服務,而廣義的數字經濟可以定義為信息通信技術在所有經濟領域的使用。中國信息通信研究院(2021)將數字經濟定義為以數字化的知識和信息作為關鍵生產要素,以數字技術為核心驅動力,以現代信息網絡為重要載體,通過數字技術與實體經濟深度融合,不斷提高數字化、網絡化、智能化水平,加速重構經濟發展與治理模式的新型經濟形態,具體包括“四化”即數字產業化、產業數字化、數字化治理、數字價值化。隨后,沈奎(2021)進一步加入數字基礎設施,將其內涵拓展為“四化一基礎”。8FCF7DE9-F5F6-47F8-9F54-16AF475F9C61

2021年6月,國家統計局發布的《數字經濟及其核心產業統計分類(2021)》,基本上沿用了2016年G20峰會的定義,只是將“以使用數字化的知識和信息作為關鍵生產要素”進一步凝練為“以數據資源作為關鍵生產要素”,這種變化源于十九屆四中全會以及《中共中央 國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》中,把數據資源上升為第五大生產要素。這一定義強調數字經濟要緊扣數據資源、現代信息網絡和信息通信技術三個要素,在政策和理論研究中正在被認可引用。

2021年底,國家《“十四五”數字經濟發展規劃》中,進一步把信息通信技術的使用延伸為“信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型”,更加強調技術與產業的結合,同時將“促進公平與效率更加統一”作為數字經濟的目標,體現了當下對數字鴻溝、平臺壟斷性等問題的關注。

三、數字經濟的規模測算仍存在很大分歧

由于目前數字經濟的概念界定尚未達成一致,對其規模測算方法存在很大分歧,測算結果差異也很大。

(一)統計方法紛繁復雜

國外相關國際組織、政府部門以及研究機構對數字經濟的統計工作開展了深入探索,形成寬窄不同口徑的統計方法(閆德利,2021;許憲春和張美惠,2022)。OECD主要從ICT產業切入,在2011年提出將數字經濟分為ICT供給、ICT需求、ICT基礎設施、ICT產品和內容,并逐一探討相關的統計測算細節(蔡躍洲,2018);在2020年《測度數字經濟的通用框架出版物》中進一步認為,核心數字經濟的范圍包括ICT貨物和服務以及數字內容的生產活動。英國的統計方法與OECD相似,把數字部門分為電子產品和計算機制造、電子產品和計算機批發、出版、軟件發布、信息服務活動、視聽影像服務等9個子行業。美國、加拿大都采用類似“ICT+電子商務”的方法,前者構建了數字經濟衛星賬戶從數字基礎設施、電子商務、收費數字服務3大類進行統計,后者從數字使能基礎設施、數字訂購交易即電子商務、數字交付產品3大類來統計。國際貨幣基金組織更多關注數字平臺的作用,認為數字經濟部門主要包括數字平臺、依托數字平臺的經濟活動、ICT產業。一些國際咨詢公司如波士頓咨詢、埃森哲咨詢等,也圍繞ICT相關產業和電子商務等服務對部分國家的數字經濟增加值及其對GDP的貢獻進行了測算。

國內研究中,測算維度從數字產業化和產業數字化兩個維度逐步向更多維度擴展。中國信息通信研究院(2017)最早提出兩維測算方法,其中數字產業化主要是指電子信息制造業、信息通信業、互聯網行業和軟件服務業等行業增加值,產業數字化主要是指國民經濟其他非數字部門使用數字技術和數字產品帶來的產出增加和效率提升。相似地,中國信息化百人會(2017)從生產部分和應用部分進行測算;中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所(2020)將與數字技術直接相關的特定產業部門(ICT制造業和ICT服務業)作為數字產業化部分,將融入數字元素后的新經濟、新模式、新業態作為產業數字化部分。在更多維度測算方面,向書堅和吳文君(2019)提出使用數字經濟衛星賬戶從數字促成產業、數字中介平臺、依賴于中介平臺生產的數字產業、電子商務產業、其他數字產業等進行測算;許憲春和張美慧(2020)提出從數字化賦權基礎設施、數字化媒體、數字化交易、數字經濟交易產品4大類進行統計;韓兆安等(2021)從數據經濟的生產、流通、交換、消費四個環節進行統計測算。國家統計局(2021)把數字經濟產業范圍確定為數字產品制造業、數字產品服務業、數字技術應用業、數字要素驅動業和數字化效率提升業等5個大類32個中類和156個小類,并將前4大類作為數字經濟核心產業。

除了從規模角度展開統計,還有部分組織和學者提出從指數化的角度開展統計,代表性的如OECD數字經濟統計指數、歐盟數字經濟統計指數、賽迪研究院中國數字經濟發展指數、騰訊研究院“互聯網+”數字經濟指數、全球數字經濟發展指數等。

(二)統計結果相距甚遠

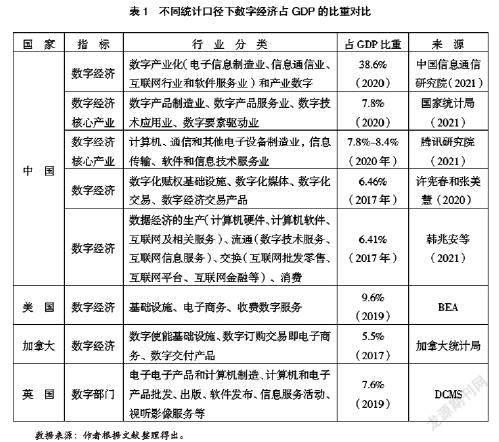

由于采用不同的統計方法和統計口徑,數字經濟的規模相差很大,具體結果如表1所示。許憲春和張美慧(2020)測算發現我國2017年數字經濟增加值GDP占比為6.46%,美國、澳大利亞分別為7.23%和6.41%。韓兆安等(2021)測算結果與之相近,2017年數據經濟規模為5.3萬億元,GDP占比6.41%。國家統計局測算2020年數字經濟核心產業占GDP的7.8%。中國信息通信研究院(2021)測算2020年數字經濟規模高達39.2萬億元,占GDP的38.6%,其中數字產業化和產業數字化占比分別為7.3%和31.2%。BEA測算結果顯示2019年美國數字經濟規模為20516億美元,GDP占比9.6%。加拿大統計局測算,2017年數字經濟規模是1097億加元(基于名義價格),占經濟總量的5.5%。英國測算2019年數字經濟的GVP(總增加值,為GDP加上補貼減去稅收)占比為7.6%。

相比較而言,國內測算的數字經濟核心產業或數字產業化部分的占比,與美、加、英占比大致相當,而在加入產業數字化部分后,則規模相差很多,可比性下降。這主要是因為,產業數字化部分即使用數字技術帶來的產出增加和效率提升很難被單獨衡量,使用增長核算模型等方法估計得到的結果大小不一,較難獲得普遍認可。這也是國家統計局在測算時,只計算數字經濟核心產業的規模,而不包括“數字化效率提升業”的原因。

四、對明確數字經濟概念和完善統計體系的思考

當前,數字經濟正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。基本理論研究不充分、基礎統計數據不明確,則無法有效支撐我國數字經濟做強做大做優,在一定程度上制約國家競爭新優勢的構筑。需要重點圍繞以下四個方面加快推進相關工作。

一是凝聚共識,形成明確、穩定的數字經濟概念。延續G20杭州峰會、《數字經濟及其核心產業統計分類(2021)》和《“十四五”數字經濟發展規劃》中對數字經濟的概念界定,在后續相關政策文件中采用一致說法,形成明確、穩定的定義。考慮到信息通信技術的不斷突破帶來的新變化,采取近期穩定、遠期調整的策略,當出現顛覆性技術或模式業態之后,再對數字經濟的定義做出修訂。

二是統一底數,建立完善的數據統計和信息發布制度。雖然目前國家統計局已經發布了數字經濟的統計分類方法和數字經濟核心產業規模,但這遠遠還不夠。一方面,應盡快開展回溯性統計工作,基于現有體系和數據,統計形成近5年乃至近10年數字經濟核心產業規模,為判斷數字經濟發展狀況和趨勢提供支撐。另一方面,指導各省區市開展數字經濟統計工作,形成全國、省級和地市等不同層級數據,為開展區域比較、掌握各地區數字經濟發展情況提供支撐。

三是深化研究,為數據經濟概念完善和統計核算提供理論支撐。數字經濟屬于新興經濟形態,對其認識和把握有一個逐步深化的過程,同時數字經濟還處于不斷變化之中,需要開展前瞻性研究把握發展趨勢。一方面,應強化研究的學科交叉性和前瞻性,綜合經濟、社會、物理、生物等多個學科領域,關注基礎理論、應用技術突破對商業模式、經濟社會組織形式等帶來的影響。另一方面,應強化對重大問題的研究深度,如平臺經濟、數字安全、數字鴻溝等方面對經濟社會的影響,明確對數字經濟的內涵把握和統計核算中需要重點考慮的問題。

四是加強合作,提高數字經濟統計結果國際可比性。數字經濟是具有超越地理時空界限的特性,數字資源在全球范圍內的高流動性進一步密切各國經濟聯系。一方面,要加強與國際組織、大型研究機構合作,通過參與數字經濟概念認定和基礎研究,以及統計分類方法和國際標準制定、相關議題談判等,提升參與全球數字經濟治理的能力。另一方面,開展國家間合作,做好數字經濟概念定義、統計口徑等方面的銜接工作,支撐數字貿易發展,推動數字產品和數字服務跨國流動。

(作者單位:國家發展改革委國地所)8FCF7DE9-F5F6-47F8-9F54-16AF475F9C61