平凡而生動的:社會主義新國畫的審美精神

——以上海中國畫院1957—1966年的創作為中心

劉旭光

觀看一幅創作于“十七年”時期(1949年—1966年)的中國畫,無論人物、山水還是花鳥,立即能感覺到一種鮮明的時代特征,這種特征在1949年之前的幾年就漸漸出現了,并在20世紀80年代逐步消失。這一時期的中國畫創作,體現著中國傳統繪畫在社會主義新時代的應變與更新。這些作品所體現出的審美精神,可以用這樣一個短語來概括——“平凡而生動的”。這種審美精神體現在題材上,也體現在藝術語言上,更體現在整體風貌上。時過境遷,這一時期的中國畫的新變慢慢內化到了中國畫更激進的變革中去,但當它們呈現在一位當代觀者的眼前時,仍然有一種鮮明的時代特色,使得它們別有一種魅力,呈現出一種獨異性,吸引人們去關注這樣一個問題:一種傳統的文化形式如何在社會變革中進行更新與革故,并進而為更深刻的發展奠定基礎。在這一時期的作品中,體現著一種理論話語與創作話語的轉型,這些話語仍然影響著我們今天對中國畫的認識與訴求。那是一種什么樣的話語?是如何發生的?

一、事業編制:1949年之后國畫家的身份轉變

1949年的國畫家們面對著這樣一個困境:新中國誕生了,他們應當畫什么,應當如何謀生?謀生的問題尤其嚴峻,大約從20世紀初期開始,在上海、廣州等地的畫家們就可以通過掛出潤例進行公開的市場出售,接受訂單并按訂貨人要求進行創作,這些藝術家的行為與生存方式實際上等同于賣藝為生的小作坊主,這一點在海派畫家處尤為典型。稍晚一點在北京也出現了相似的現象,陳師曾、余紹宋等官員出身的文人畫家都掛出潤例進入市場,特別是1924年余紹宋辭去公職,克服了“畫本雅事,售之為恥”的心態,正式掛出潤例,標志著文人畫家正式轉型為職業畫家。而1925年松風畫會這個由清室貴胄、清廷遺老和遺臣、宮廷畫家結社而成立的畫會,也掛出潤例投身市場,這意味著文人官宦出身的國畫家們接受了依市場而生的這一職業藝術家地位,并且在之后的20余年中,一直以此為生。但新中國采取社會主義公有制,對個體工商戶進行了私有制改造,公開的書面買賣市場迅速萎縮,并不是因為買賣非法,而是因為買家沒有了,原來依市場而生的畫家們在生活上都陷入了困頓。他們何去何從?以上海為例,市政府新設了一些事業單位,比如新國畫研究會、上海美術家協會、上海人民美術出版社、上海文史館、上海美術展覽館和上海工藝美術學校等機構,這些文化機構可以將一些知名國畫家吸納到體制中,給予固定甚至較高的薪酬,如顏文樑、林風眠、關良和朱屺瞻都屬于上海文史館,但畢竟可吸納的人數少。畫家們還可以進入中小學校、文化站、工人文化宮等成為美術老師,這也是國畫家們不錯的選擇。應當說,當時只要能進入社會主義文化體制,獲得事業編制,成為事業單位的領薪的人員,成為“國家的人”,就是一個非常好的出路。

但這只能解決一小部分人的問題,現實是,生活的困境使得大量的國畫家不得不回到手工藝人的行列之中。據一些粗略的估算,解放初期上海大約有三四百人從事國畫創作,其中一流畫家約有三四十人,大部分人進不了體制,又不能以賣畫為生,不得已,畫家們重新回到手工藝品的生產行列中,在大約1956年6月30日《新民報晚刊》的一則本報訊中作了這樣一個報道:

國畫與工藝品生產相結合 上海國畫工作者互助組取得成就

本報訊:上海的一部分國畫工作者自1954年組織互助組、與美術工藝品生產相結合以來,取得了成就,逐步解決了生活問題。

組員們除從事國畫創作外,經常工作是替出口檀香扇的扇面做加工工作,其次是替百貨公司的宮燈繪畫,或從事其它美術設計工作。由于國畫作者參加這種工作的結果,使我國出口的檀香扇的藝術價值有所提高,擴展了檀香扇的銷路。

但7月3日的《新民報晚刊》的報道更能說明問題:

老畫師繪檀香扇,日夜辛勞

一副扇面三分錢,真不合理

本報訊:上海國畫工作者互助組畫師們的工作待遇極為菲薄。這個互助組的一百十多位畫師的經常工作是替出口檀香扇(包括宮扇)的扇面做加工工作。但是,目前畫一幅畫的最低代價只有三分錢,平均每天畫三十幅,也只能拿九角錢;每幅最高代價是六角一分,但這種畫一天只能畫一二幅,工錢因而也不過是一元左右。據互助組統計,有60%的畫師每月工錢是三十五元到四十元,20%的畫師可以拿到五十五元,而有20%的畫師每月只能拿十七八元錢。由于這樣,有一半畫家生活非常困苦,經常負債度日。畫家黃亭山在迫不得已時,把家里的茶杯也賣掉了。

從報道反映的情況來看,國畫家們重新成為手工藝人,且喪失了生活保障,即便優秀的畫家如江寒汀、錢瘦鐵、陸儼少,都需依賴畫扇為生,而吳湖帆等人,則需要通過變賣所藏維持生計。這種窘境應當是全國的國畫家們的普遍狀態,大約由于這個境況,1956年2月,在中國人民政治協商會議第二屆全國委員會上,著名畫家葉恭綽和陳半丁共同提出了名為《繼承傳統,大膽創新,成立中國畫院》的提案,擬請專設研究中國畫機構,希望通過中國畫機構把中國畫從業人員吸收到文化體制中來。這個提議引起黨和國家領導人的重視。同年6月1日,周恩來總理主持國務院常務會議,會上通過了文化部提出的《文化部關于籌建中國畫院和中國戲曲學院的報告》,決定在北京與上海各成立一所中國畫院。6月25日,文化部頒發了《文化部關于建立中國畫院的實施方案(草案)》。

具體的組建過程頗費周折,北京的中國畫院成員由居住在北方的著名中國畫家組成,上海的中國畫院成員由居住在南方的著名中國畫家組成。北京方面由葉恭綽負責籌備,上海中國畫院籌備由賴少其負責。1956年7月上海成立了“上海中國畫院籌備委員會”,經過吳湖帆等人的提名與協調商議,最后確定了69人進入上海中國畫院。上海中國畫院于1960年6月才正式成立,但從1957年開始,上海中國畫院就展開了實際工作,相關人員也領到了工資。

這些瑣細的歷史細節的意義在于,畫家們的實際生存狀態和他們的創作之間,有一種決定性的關系,在中華人民共和國成立之后的七八年的工夫,文人出身的國畫家們完成了一次激烈的轉型,一部分人順勢而上,成為國家體制內的文化工作者,依托文聯、美術家協會成為文藝戰線的組織者與領導者,獲得了高干待遇,成為政協委員;另一部分人進入諸種文化事業單位與教育單位,成為領工資的國家干部,承擔起文化教育與文藝宣傳工作;第三部分人則成為手工藝人,承擔各種美工的活兒。無論哪一種境況,這都意味著國畫家身份的一個根本轉變:從依托市場而生的自由藝術家,轉變為國家體制內的文化工作者。前者可以根據市場需要自主選擇畫些什么和怎么畫,后者是必須根據生產任務和宣傳任務來進行創作,選擇余地小。畫家們的體制化意味著,寫胸中逸氣式的創作,對林泉之心的表現,比德式的創作,以人倫教化和佛道宣教為目的的創作,以及市井狎趣,都不適合了。畫家們應當畫些什么?

二、新國畫用什么語言創作?

使得國畫家們的生活陷入困頓的不僅僅是市場的消失,還有一個美學上的原因:國畫家們要面對一種可以被概括為“中國畫虛無主義”的美學指責。在無產階級政權建設中,需要一種直接面向工農兵的文藝形式,需要具有宣傳性與展示性的文藝形式,因此在造型藝術中,油畫最受重視,其次是版畫和壁畫,最后是連環畫。傳統國畫與這些藝術形式相比,無法滿足當時的文化建設與政治宣傳的基本要求,因此產生了“中國畫的虛無主義”,其具體內涵是:在功能上,中國畫不能作大畫,不能作露天展示,不能反映現實,沒有世界性,應予取消;在繪畫的意識形態上,文人畫家們表現閑情逸致的山水畫、花鳥畫及仕女圖,不能反映社會主義革命時期的現實生活,無法滿足無產階級的文化需要,應當進行改造;最后,國畫家本身所具有文人的階級性質,使得他們本身被視為封建地主階級的一部分,也是需要改造的對象。按當時的術語,是指中國畫有“形式主義”“風雅主義”“主觀主義”“公式主義”“宗派主義”“保守主義”等問題。這確實是國畫家們在新社會的最初幾年處于困境的思想根源。在這種中國畫虛無主義的指責下,中國畫迅速進行了變革。

1949年4月,來自解放區的新畫家們在進入北京城之后,在北京中山公園舉行了《新國畫展覽會》。參展作品呈現出了一種完全與傳統國畫不同的美感形態:技法上的寫實性,題材上的現實感,畫面色彩上向民間美術靠攏。展覽迅速引發了關于中國畫發展方向的大討論,5月22日,《人民日報》“星期文藝”副刊組織了“國畫討論”專題,率先發表了蔡若虹的文章《關于國畫改革問題——看了新國畫預展以后》,指出新國畫體現出了為人民服務的能力。緊接著江豐在1949年5月25日的《人民日報》上撰文《國畫改造第一步》,指出此次展覽是“具有劃時代意義的大事情,因為它標志著那些供給有閑階級玩賞的封建藝術——國畫,已經開始變為為人民服務的一種藝術”。同時,美學家王朝聞發表《擺脫舊風格的束縛》一文,指出:“舊風格的改造主要依靠于生活實踐及思想感情的改造,特別是真正的為群眾服務的熱情的培養,曾經長期熏陶在封建藝術里的我們,單純的在表現形式本身用功夫是很不夠的。”

這種觀點迫使國畫家們進行變革,其成果展現在1955年3月舉辦的《第二屆全國美術展覽會》。在這個展覽上,新人物畫和新山水畫好評如潮,它們用傳統方法表現勞動人民及其新的生活,這回應了時代對國畫的要求,并形成了一種國畫的新風格:傳統的筆墨技法得到保留,現代的色彩觀念得到應用,源自寫生的現實景象,再加上具有宣傳性的主題。國畫在盡力滿足時代對它的要求,它實際上呈現為用“彩墨”完成的寫生圖,因而這一時期的中國畫也被更名為“彩墨畫”。

情況在1956年發生了轉變。1956年5月毛澤東提出了文藝上的“雙百方針”,中國傳統畫包括文人畫因此獲得了生存空間,5月30日,《文藝報》發表社論《百花齊放,百家爭鳴》,在談到文藝各部門存在的問題時指出:“在美術部門,有人從資產階級的美學觀點出發,肆意地排斥國畫。他們說只有西洋畫的方法是科學的,中國畫的方法是不科學的。在他們眼中,似乎只有人物畫是有用的;當然,西洋風景畫的方法還是好的;只是中國的山水畫、花鳥草蟲畫卻一文不值。他們對我國歷代的文人畫,不分青紅皂白,一概采取排斥的態度。他們不僅肆意進行這類武斷的宣傳,而且在實際工作中造成了損害。”這是對中國畫虛無主義的否定。

中國畫虛無主義之被否定的最根本原因是對“民族形式”的肯定。1956年8月毛澤東在《同音樂工作者的談話》中重新肯定了“民族形式”,還特意提到了“中國畫”:

藝術的基本原理有其共同性,但表現形式要多樣化,要有民族形式和民族風格……中國的語言、音樂、繪畫,都有它自己的規律。過去說中國畫不好的,無非是沒有把自己的東西研究透,以為必須用西洋的畫法……藝術有形式問題,有民族形式問題。藝術離不開人民習慣、感情以至語言,離不開民族的歷史發展。藝術的民族保守性比較強一點,甚至可以保持幾千年。古代的藝術,后人還是喜歡它……十月革命就是俄國革命的民族形式。社會主義的內容,民族的形式,在政治方面是如此,在藝術方面也是如此。

藝術的民族保守性這個觀點對于當時的中國畫來說極其重要,為抵抗中國畫虛無主義提供了根據,而且民族形式關系到藝術的人民性,藝術的民族形式就是藝術工作者不斷向群眾汲取語言和形象的過程,因此“民族形式”也正是群眾喜聞樂見的,是“群眾觀點”。

從這個背景來看,北京和上海的中國畫院的建立,都是這個文藝政策的結果。政策的轉變帶來理論上的轉向,1957年《美術研究》第4期發表了潘天壽的文章《誰說“中國畫必然淘汰”?》,文章反對的是江豐對于中國畫在功能上的否定,而在關于中國畫的發展方向上,仍然是如何吸收西方繪畫技法,特別是寫實能力。他顯然接受了“新中國畫”的道路,新國畫“新”在哪里:新內容——通過寫生而呈現出的新的社會生活;新形式——現實主義。更具體地說:用來自西方的造型能力和色彩表達,刻畫具有寫實性的生活場景,再加上傳統的筆墨功夫,以及點題式的宣傳化的標題。

這顯然關系到新國畫采用什么樣的藝術語言問題。藝術是有自己的語言的,而語言有其民族性、時代性和社會性,中國近現代的語言發展,一直處在普通話、方言、文言與外語四者的沖突與融合之中。這種語言上的復雜性,在中國畫中也有體現。我們可以對中國畫的語言作這樣一個類比:文言文——文人畫的筆墨傳統;方言——民間美術;普通話——蔣兆和—徐悲鴻的學院化的造型藝術體系;外語——西方造型藝術觀和現代主義藝術觀。這個類比大致能揭示出現代中國畫在藝術語言的復雜性與主要問題:諸種語言之間的沖突、對話與交融。

問題之一是對“文言文—筆墨傳統”的繼承,雖然這種語言不被當代民眾所接受,并且無法反映現代生活與現代人的情感,但它畢竟是民族傳統文化的載體之一,其代表性作品具有經典性并且有一套體系化的歷史成果作為背景。對于一個現代人來說,這套話語的入門語法是《芥子園畫譜》,這套話語的歷史傳統隨著現代美術史學科體制的確立,現代印刷術的成熟與現代文博體制的確立,以及現代圖像技術的普及,得到了深度梳理與全面傳播,畫家們可以臨習的對象增多了,眼界開闊了,因此,這套話語非但沒有衰弱,反而更加成熟了。

問題之二是,哪種藝術語言是中國畫創作的“普通話”?普通話的推廣需要借助國家權力,是國家政權根據其意識形態建設的需要而確立起來的,普通話是規范化、標準化、普遍化的語言體系,它借助學校教育體系和公共傳媒得以傳播與應用,它是所有民眾都能聽懂的,并且是書面語的主體。在現代中國畫的發展歷程中,由康有為—徐悲鴻—蔣兆和推動、引領一套新的藝術語言,這種語言以西方寫實主義創造藝術為基礎,以中國筆墨傳統為輔,中西結合,既符合時代需要,又可以進行系統化的教學與訓練,是科學性、民族性與藝術性的結合。這就像現代普通話的確立,得益于西來的語法學,又立足于民族語言實踐。徐、蔣體系在解放后成為官方的中國畫話語體系,成為美術學院所確立起來的新路與正路。這條道路的形成,既是現代中國畫畫家自覺學習西方藝術的結果,也是寫實主義藝術觀和造型觀改造中國畫的結果。

問題之三是,民間的藝術語言如何現代化?中國民間藝術隨著現代中國藝術的發展對于民族性的重視而得到了肯定,民間趣味最初通過海派繪畫和齊白石這樣的民間畫師出身的文人畫家的創作進入了現代中國畫創作的主流之中。之后隨著中國革命的展開,對藝術的人民性的強調使得民間藝術語言得到重視并被學院的藝術家和傳統畫家所借鑒,并成為國畫創作的一個重要維度,而如何在現代國畫的創作中汲取民間美術的特色,這變成了20世紀中國畫創作的一個重要課題。

問題之四是,現代西方的藝術語言,比如形式主義的美術觀對形式語言與形式美的探索、表現主義主義對于心靈世界的表現、諸種現代派美術對創造性與獨特性的追求,這些最新潮的藝術觀念與藝術語言都在20世紀20至40年代影響了中國畫的創作,一大批受過西方現代美術訓練的藝術家提起毛筆作中國畫,比如林風眠和關良,必然會對中國畫的創作產生顯見的影響,這種影響怎么評價,現代藝術的表現性如何融入到中國畫的創作中?

四種語言之間的糾葛由于語言自身被賦予的意識形態性,使得繪畫語言的選擇本身成了意識形態立場的選擇。文人畫的筆墨傳統在意識形態上是封建地主階級的,民間是具有人民性的,西方現代的則是資產階級的,寫實基礎上的國畫則是社會主義新國畫的基礎。采用一種什么樣的藝術語言,才能成為既是社會主義的,又是民族的?

社會主義的新國畫,就是用國畫這種傳統藝術形式,反映和表現人民如何在黨的領導下走進社會主義新生活,如何進行社會主義建設,這是個內容問題,而這種內容要求決定了現實主義是社會主義新國畫的最重要的創作方法。同時,新國畫的社會主義性質還要求人民性,即為人民服務的藝術,是廣大勞動階層能夠看懂的,喜聞樂見的內容。而“民族的”,意指該民族歷來就有的藝術形式,既應當是傳統的,也應當是在民間一直存在的。“社會主義的”是內容要求,而“民族的”是對藝術語言的要求。這就產生了藝術語言上的交混現象——能不能用文言文來言說社會主義的內涵?應當可以,畢竟文言文是民族的,是傳統的;能不能用方言來言說社會主義的內容?當然可以,這種藝術既是社會主義的也是民族的與人民的;能不能用普通話來言說社會主義的內容?——這是正路!

這三條道路在“十七年”時期的新國畫創作中都有體現,從“十七年”時期的國畫創作在當代的接受與影響來看,以文言文描繪社會主義的內容這條道路所取得的成果,得到了更高的評價。這條道路上的作品,產生了一種新的審美精神。

三、改造國畫家與國畫創作的新路

為什么說傳統文人畫的藝術語言與社會主義的內容相結合的道路成為那個時代的中國畫創作留給后世的最重要的成果?可以通過對上海中國畫院的創作為中心來考察這一時期中國畫創作的成果。

上海中國畫院的畫師們,分專職和兼職兩種,工資關系在畫院的是專職,在其他單位,如上海美術出版社或文史館的則是兼職,共69人(內有女畫師九人)。最終名單和籌備之時吳湖帆的推薦名單有一些出入,但主體是相同的,也就是說,這個名單背后有一個共同的藝術觀念在起作用。吳的提名手稿內容如下:

根據國畫優良傳統的成就為標準

甲字畫家廿五人

劉海粟、唐云、賀天健、江寒汀、錢瘦鐵、王個簃、鄭慕康、謝稚柳、陸儼少、俞子才、張守成、陸抑非、朱梅邨、應野平、程十發、張大壯、白蕉、胡若思、陳秋草、周錬霞、吳青霞、顧飛、陳小翠、夏伊喬、陳佩秋

年老而尚具特別專長者九人

黃西爽(中醫)、謝之光、沈劍知(博物館)、陸小曼、葉露園、陳巨來(刻印專家二人)、吳樸堂(文管會)

乙字畫家十二人

戈湘嵐、吳少蘊(工畫相)、劉伯年、張炎夫、潘志云、丁玉、張星階(教師)、尤小云(兼工刻)、董天野、湯義方、王仁輔、郁文華

耐人尋味的是吳湖帆所說的“根據國畫優良傳統的成就為標準”。這個標準現在看來,仍然是筆墨傳統,那些通過畫油畫完成美術訓練轉而畫國畫的畫家在名單中較少(劉海粟是個代表。正式入選者中主要是解放前上海和南方地區的諸多中國畫會的成員)。從這兩個名單來看,文人畫家,或者說繼承中國畫筆墨、氣韻傳統的畫家,實際上借助于上海中國畫院在新中國的文化體制內獲得了立足點,畫家們獲得了成為上海政協和全國政協委員的可能,也可以通過成為文代會代表和文聯代表參與到國家與地方政府的文化事業建設中來。這意味著,他們的畫法雖然是傳統的,但通過畫院體制得到了新社會的接納。

這些傳統國畫家們絕大多數是從《芥子園畫譜》之類古代繪畫入門之作開始學習繪畫,掌握中國畫的圖像符號系統和基本的國畫造型能力;然后通過臨習古人作品,獲得皴、擦、點、染等諸種國畫技法和謀篇布局、落款題字等平面構成能力;再通過寫生提高造型能力,從而能捕捉和傳達對象生動的狀態。同時他們還要臨習書法,一來能夠用毛筆寫出飽滿生動、富于質感與變化的線條,二來文人畫的題跋落款都需要通過書法實現。最終,他們還需要學習文言詩文,用文氣潤畫心,為繪畫確立一種雅馴溫潤的文化底蘊,也為創作提供詩意的內涵。書、畫、詩文,對于一個傳統的中國畫家,是必不可少的技能,傳統國畫家所能達到水準與境界,是由這三者構成的一個綜合體所決定的。對于這些畫家的作品來說,神、能、妙、逸的技藝品評尺度和“氣韻生動”這一審美精神,構成了對作品的核心評價尺度,而這一切,都要落實到對于“筆”與“墨”的精確控制與微妙效果的傳達上。

雖然關于“筆墨”與“氣韻生動”的內涵有諸種爭議,但大致上這兩個詞可能認為是吳湖帆所說的“中國畫優良傳統”的基本內涵,這也構成了中國畫的民族審美特性的基本內涵。這個概括大致可以視為關于中國傳統文人畫的共識。這個共識應當說是被中國畫虛無主義逼出來的,但傳統國畫家們仍然要面對藝術上的一些短板:靠芥子園與臨摹古人所獲得的造型能力是有限的,不能夠準確造型;通過臨摹獲得的平面構成與色彩構成,上升不到形式美的普遍規律;筆墨技法又是經驗性的,可以游離在造型能力之外,這就有可能使筆墨被單獨強調,使得中國畫成為材質化的水墨表現;所畫內容,仍然被古代的國畫范式所左右。“形式主義”“風雅主義”“主觀主義”“公式主義”的指責仍然無法避免。這些上海中國畫院的老國畫家們,必須在中國畫的優良傳統和社會主義文化對國畫的要求之間做出協調,而最現實的方案就是:用筆墨傳統表現社會主義的內容。

用筆墨傳統表現社會主義的內容的發生是中國畫創作方式轉變的結果,這種轉變有現實的制度根源。上海中國畫院首先是個創作單位,而創作任務是由上級單位指定或者本單位承接的,并且與黨的政策的宣傳相關。1958年5月中國共產黨第八次全國代表大會第二次全體會議召開,會上通過了“鼓足干勁,力爭上游,多快好省地建設社會主義”的社會主義建設總路線。為了響應總路線號召,畫院根據3月向全國國畫界提出的“國畫結合工藝美術”的倡議,“許多畫家堅決要求立即下廠下鄉參加勞動鍛煉。協會對此作出了具體安排,分長期、短期、巡回展覽工作隊、參觀訪問、手工藝加工等五種方式,分批組織下去。畫家一面參加體力勞動,一面進行宣傳輔導和收集創作素材。中旬,由賴少其、林風眠、關良、吳大羽、邵克萍、楊俊生、金梅生、謝之光等組成的四個巡回展覽工作隊,分赴上海東郊、西郊、北郊農村。王個簃、唐云、程十發、李秋君、朱梅邨、侯碧漪等批畫師到上海久新、益豐兩家搪瓷廠勞動鍛煉。江寒汀、鄭慕康、吳青霞等七位畫師組成國畫巡回工作隊,到滬北郊區農村展出畫作并參加勞動”。

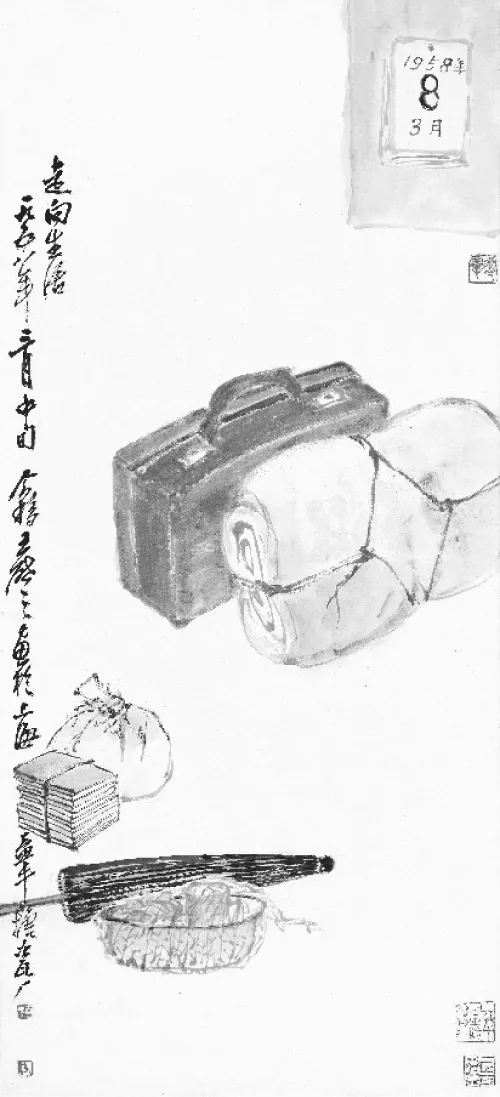

從這些信息來看,國畫家們的生活與創作方式都發生了巨大變化。有一組創作于1958年的題為《在大躍進形勢下的國畫家》的國畫生動體現了這種變化(見圖1)。畫中通過今昔的對比,鮮明呈現了國畫家們的巨大變化:過去是文房清玩中畫案頭雅物,現在是在勞動之后共同創作;過去是模仿古人,現在是到自然與生活中寫生;過去是自命清高、獨立創作的文人,現在是畫院畫師,是放下架子深入到生活中,參加勞動,直接面對勞動人民的社會主義新畫家;過去脫離生產,現在是社會生產的一部分。這四張畫說明了新社會對國畫家的改造,這種改造可以樹立起來的典范是國畫家王個簃。王個簃是吳昌碩的入室弟子,海派文人畫的正統傳人,1958年王先生等人就下放到益豐搪瓷廠,在包裝車間參加勞動,努力做好“國畫結合工藝美術”的工作。由于他在勞動中積極改造自己,從不遲到早退,因而在《人民日報》上受到表彰。1958年5月9日的《人民日報》上刊登了一條本報訊:

圖1 《在大躍進形勢下的國畫家》四幅

讓國畫更好地為工農兵和社會主義建設服務

上海十一位國畫家面向生產

兩個月創作一百多幅臉盆和口杯的國畫圖案

本報訊 記者張風報道:上海十一位國畫家正在兩個搪瓷廠內參加勞動和進行搪瓷品的美術設計,試圖通過國畫結合工藝美術,使具有古老傳統的國畫藝術更廣泛更有效地為工農兵和社會主義建設服務。兩個月來,他們已經創作了一百多幅臉盆和口杯的國畫圖案,六十多幅已經制成成品,其中有花卉,有蟲鳥,有人物。試銷結果,消費者普遍認為搪瓷品的花色面目一新,試銷品都很快銷售一空……十一位國畫家從下廠兩個月的實踐中,一致認為國畫結合工藝美術,是一條正確的道路……上海國畫界提倡國畫結合工藝美術,決不是排斥國畫創作。相反地,通過結合工藝美術,畫家參加體力勞動,克服脫離實際、脫離群眾、自命清高、生活圈狹小的缺點,國畫創作的質量也會提高。十一位畫家兩個月來在工廠中與工人同吃同住同勞動,普遍認為思想上有很大進步,與勞動人民感情上的距離大為縮短,他們除了為搪瓷品作設計外,還創作了幾十幅國畫,數量與質量都比過去提高。

這篇報道說明,上海中國畫院的新的創作得到了新社會的認可,中國畫通過與工藝美術相結合,克服了脫離群眾與脫離生活的指責,這可以視為新國畫創作對于“中國畫虛無主義”之指責在實踐上的回應。這個回應可理解為:國畫家們不再是封建文人或者靠給資產階級賣畫為生的幫閑,中國畫不再是寫胸中逸氣,表達自我情感與心靈感受的手段,也不再是依靠傳統“母題”與圖像范式進行社會交往的手段,它現在是裝飾,是社會生產的附屬部分與社會生產的裝飾。在上面這篇本報訊下面,還有一則關于這個報道的社評:

藝術界的喜事(編后)

人民創造了藝術,藝術應當為人民服務。上海十一位國畫家在下了搪瓷廠以后,已經創作了一百多幅工藝美術作品,這是藝術界的喜事。

藝術原是隨著生產、隨著勞動而產生、發展的。剝削階級為了自己的享受,壟斷了藝術。幾千年來,不是士大夫為御用而作宮廷藝術,就是無聊文人為幫閑而“為藝術而藝術”。今天,已是人民的天下,藝術應當為人民服務。

藝術為人民服務是延安文藝路線的核心觀念,上海中國畫院的創作,顯然為中國畫怎么為人民服務,怎么與社會主義建設相結合,提供了一個樣板。在這個樣板中,傳統筆墨功夫,與社會主義的內容結合到了一起。《人民日報》的這一組文章說明這條新路得到了文化管理部門的認可,老畫家王個簃也因此被樹立為典型。這意味著,中國畫在新時代成為一種裝飾藝術,裝飾性成了上海中國畫院國畫創作的美學特征,問題是,社會主義新生活需要的是什么樣的裝飾?中國畫的裝飾性應當怎么體現?這是一個美學問題。

圖2 1958年搪瓷花樣之兩種,現藏上海中國畫院

圖3 1958年搪瓷花樣之另一種,本圖為上海搪瓷博物館所藏實物照片,由上海久新搪瓷廠1958年生產,依據唐云畫稿噴繪

四、平凡而生動的:社會主義新國畫的美學特征

國畫在新社會中遇到的首要難題是,應當傳達一種什么樣的美感?古代中國畫所傳達的美感經驗,有冷逸、閑適、清新古雅、奇崛峻拔、含蓄雋永等,以及筆墨上的氣韻生動,美學家王朝聞意識到了新國畫除了新功能與新題材之外,還需要新“美感”,即通過寫實手法而呈現出的對于“新生活”的熱情與欣喜。這種認識馬上被美術界的領軍人物徐悲鴻引入山水畫中,在1950年的《漫談山水畫》一文中,反對表現閑情逸致的藝術,要求現實主義,要求教育人民、鼓舞人民的作品。但這只是個原則問題,究竟畫出什么樣的感受,才是社會主義新國畫的中正的選擇?

這個問題的困難在于,如果在美感上繼承傳統國畫,那么這種作品繼承了民族性而得到肯定,但也可能因為沒有體現出人民性而被否定;如果走向通過西方造型觀念與色彩觀培育出來的“彩墨”,走向水彩畫式的寫實與色彩表現,那么就有可能被指為“中國畫虛無主義”。需要一套在題材與美感上相統一的美學觀作為統攝,實際上整個“十七年”的國畫創作,確實有這樣一個整體的美學觀,雖然當時沒有被明確地概括,但卻是畫家們在創作中實際遵循著的——“平凡而生動”的藝術。

“平凡而生動的”可以作為一個最高的美學原來概括社會主義新國畫。這一原則最早見于列寧在1919年的《偉大的創舉》一文中,他向新聞工作者提出:“少唱些政治高調,多注意些極平凡的但是生動的、來自生活并經過生活檢驗的共產主義建設方面的事情。”這本是列寧關于新聞工作的選材原則,但在社會主義國家中演化為一切藝術作品所應當有的風格或審美精神——“平凡的”是題材問題,而“生動的”則是風格與美感問題。

什么是“平凡的”?對于藝術創作來說,對“平凡的”要求可以從內容、形式與呈現方式三個方面展開。“平凡的”形式,是指民眾喜聞樂見的形式,對于造型藝術來說,諸如年畫、連環畫、墻報、版畫、泥塑、剪紙等,民間美術的一般形式對于普通民眾來說,就是平凡的。因此,對于國畫家來說,如何讓創作更貼近,或者僅僅是借鑒這些民間藝術形式,就可以被視為人民群眾喜聞樂見的。平凡的呈現方式,應當是指藝術作品與普通民眾的日常生活相結合的,民眾可以在生活中接觸到,無需通過專門化的藝術展示機構,無需專門化的展示空間,或者說,普通民眾能夠在自己的生活空間中就接觸到這些作品,把演出與展示辦到群眾家門口,這是要求藝術呈現方式的平凡化。內容上的平凡,是指藝術以現實主義的方式,呈現日常生活中具體與細節化的東西,表現民眾日常化的情感。內容上的平凡化必須考慮民眾的認知水平,接受習慣和日常經驗。這種題材上的平凡化,按當時的理論話語,叫做“走向生活”,畫家王個簃在1958年有一張同名的畫,很能說明這個問題。

圖4 王個簃《走向生活》 設色紙本 89×40.5厘米 1958年 上海中國畫院藏

平凡化對于國畫創作來說,必須進行相應的圖式轉換。傳統中國畫有自己的圖像體系:建立在比德傳統上的花鳥畫與建立在表現“林泉之心”與“煙云供養”基礎上的山水畫,以及佛道、漁樵、隱士高人、仕女孩童構成的人物畫圖,都需要轉變。人物畫轉變為革命領袖與勞動人民,山水畫轉變為與勞動場景相關的自然風光,花鳥畫轉變為果蔬家禽。在上海中國畫院這一時期的創作中,棉花、玉米、山芋、蠶豆、向日葵、芋艿、帶魚、荷包蛋等前人不入畫的日常之物,現在皆可入畫;一些前人偶有涉獵的對象如菱、藕、瓜、菜、蝦、蟹等都得到了更多的表現,也有一些杰作誕生,如張大壯的《新豆涌到》《帶魚豐收》,來楚生的《山芋》,唐云的《人民公社養雞場》,陳佩秋的《飽飽金珠勝似春》等作品。

平凡化并不困難,困難的是,平凡化是怎么可能有裝飾性的?平凡之事、之人、之物怎么會具有美感?這個問題黑格爾在闡釋17世紀荷蘭的風俗畫時曾經有過一段論述:“這里面,每一個人都表現出自由歡樂的感覺。這種合理的快慰所表現的心靈的明朗甚至在動物畫里也可以見到,它們也見出飽滿快樂的心情——正是這種新喚醒的心靈的自由活潑被畫家掌握住和描繪出來了,荷蘭畫的崇高精神也就在此……所謂平凡的自然就應如此了解,才可以成為藝術的題材。”黑格爾的這段話可以看作對列寧所說的“平凡而生動的”這個命題的注解,在平凡而生動的對象里,有自由活潑的心靈!如果黑格爾的這個論斷是成立的,那就意味著,平凡之物要具有美感,就必須呈現為一種活潑歡快的狀態。實際上畫家們就是這樣處理的:一種活潑歡快的情感是“十七年”時期社會主義新國畫的基調。因此,真正裝飾性的不是平凡之物本身,而是平凡之物所體現出的活潑與歡快。

“平凡的”的三個方面,實際上體現著社會主義的價值觀與意識形態對于藝術的基本要求,因此,“平凡的”,就是群眾能夠接受的,是為群眾服務的。但“平凡的”還不是社會主義的,只有當藝術的三個方面的平凡與社會主義的意識形態相結合,才能說是“社會主義的”。“十七年”時期中國社會主義的意識形態,可以概括為以下幾個方面:黨的領導,無產階級專政,社會主義公有制,民族獨立與走群眾路線。當這些內涵得到造型藝術的圖像化呈現時,這些作品就是社會主義的。關于“黨的領導”,在具體語境中可以落實為對黨的領袖的敬愛,對黨的歷史的學習,把黨的綱領與文件、黨的領導人的某些言論作為工作與生活的指南,把個體的生活與黨的存在聯系一起,等等,形式多樣,這是需要創作者靈活掌握的。關于“無產階級專政”,對勞動的歌頌,對勞動者、建設者的贊美,以及建構與勞動者相關的隱喻體系,歌頌人民的力量,這成為宣傳品、造型藝術、戲劇與文學等藝術形式集中去表現的對象。而關于“社會主義公有制”,體現為對集體主義的贊美,對集體勞作場景的描繪以及描述個體生活的安康,這些題材都可以成為贊同社會主義公有制,或者表現社會主義公有制的手段。文藝的社會主義性質要求文藝有宣傳性,這種宣傳是根據上級主管部門,特別是各級宣傳部根據黨的當下的方針政策,下達到文藝創作部門的。比如上海中國畫院1958年出版的畫冊《歌唱總路線》所呈現出的作品,都以表現人民群眾對總路線的歡快的擁護之情為中心。

創作出內容與形式上平凡的,又具有社會主義性質的作品,是社會主義文化體制對于國畫創作的基本要求。但這種藝術應當遵循一種什么樣的美感?——“生動的”。

什么是“生動的”?當我們借助對對象進行一個時間上的統攝,把事物在時間上的連續性統攝到一個時間點上時,也就是把它的時間性的形態統攝進一個狀態之中,并且讓這個狀態成為一個可被直觀的統一體,這個統一體把連續被領會的東西統握攝入一個瞬間之中,這就會產生生動感。生動感的產生是想象力的主觀運動,是把一個靜止的對象感知為運動的。生動感由于如黑格爾所說可以喚醒自由活潑的心靈,因而一直是審美愉悅的原因之一。

這種美感上的生動,或者說心理上的生動感,可以進行文化上的拓展,就國畫而言,它至少可以從三個方面理解:

“生動”的第一重含義在于生動的形象。這意味著,將平凡的人與物,進行生動地刻畫,這種生動刻畫如果能夠創造出“活的形象”,那么這個形象就是美的。這是中西方美學史上的共識之一,德國美學家席勒就認為“活的形象,這個概念用以表示現象的一切審美特性”。“活的形象”這個觀念說明,在當時德國的美學和詩學里,有一種對于充滿生氣與精神活力,栩栩如生的、生動形象的普遍認同,這種形象被經驗性地概括為“美”。這意味著,活的形象就是美的形象,這可以超越一個美學難題:審美對象本身是不是必須是美的?被呈現出的對象本身可以是不美的,但呈現出對象“生動”的一面,就可以讓“生動”成為“對象的美”。這意味著蘿卜青菜等日常事物,普通民眾和鄉村小孩,可以不“美”,但捕捉到他們生動的一個瞬間,就是對他們的“美的表現”。借助于“生動”,藝術可以超越生活本身的平凡。這為新國畫描繪日常事物與普通人提供了一個美學根據:如果生動才是美的原因,那么繪畫畫什么本身不是大問題,任何平凡之物就都可以入畫。這就能說明新國畫總是著力于捕捉一個敘事性的瞬間,從而把畫面生動化這一整體風貌的產生。

“生動”的第二重含義在于,在傳統中國畫的詩境中,“筆墨”這個中國畫的傳統藝術話語是以“生動”為審美特性的。在傳統中國畫中,筆法和墨法都既有其“法”,又有其自由與生動之處,這是中國古代畫論中的傳統觀念,“生動”涵蓋在包含筆墨在內的諸多繪畫語言之上,是一個統攝性的審美范疇。這種審美觀念是“平凡而生動的”這一審美精神所包含著的,這意味著,傳統國畫家們對于筆墨的生動這一傳統審美精神的堅持是正當的。在“生動”這個點上,既是民族傳統,又是當下的要求,這為畫家們對于筆墨傳統的繼承,對于技術性的與形式性的繪畫語言的探究,給出了一個美學理由。通過對于筆墨生動的追求,由此可以成為抵御中國畫虛無主義中關于中國畫的“形式主義傾向”的指責。

“生動”的第三重含義在于中國古代繪畫美學的核心觀念——“氣韻生動”。從謝赫和張彥遠開始,“氣韻生動”就被視為藝術美的最高體現,是萬古不易的至高原則。“氣韻生動”貫徹在古代繪畫語言的各個方面,無論是筆法、墨法,還是人物形象的神韻,山水的煙潤,乃至畫面整體所呈現出的氣象,都可以從“氣韻生動”的角度進行審美。對于“氣韻生動”的美學價值的肯定,在近代以來中西美術的比較中,尤其得到強調,“氣韻生動”成為中國美術相比于西方美術的民族特性所在,正是這種民族性,使它仍然可以成為新中國的審美追求,這或許可以解釋為什么1958年在蘇聯舉行的首屆“社會主義國家造型藝術展覽會”上潘天壽氣韻生動的傳統水墨作品《荷花》(畫面上題為“露氣”)仍然能夠入選。

在“生動”的三重內涵中,塑造生動的形象是社會主義新美術所要求的,后兩重內涵是中國傳統繪畫的民族性所在,這就形成了一個奇妙的組合:形象的生動保證了繪畫的社會主義性質,而筆墨生動與氣韻生動則保證了繪畫的民族性與傳統性。如果能夠塑造出既體現筆墨生動與氣韻生動,又是平凡而生動的藝術形象,那么這種繪畫就是既弘揚了民族傳統,又適合社會主義要求的繪畫。這也正是“十七年”時期上海中國畫院的畫家們所遵循的創作原則。在這一原則中,吳湖帆所說的“國畫優良傳統”得以延續,這一傳統正是這些畫家們畢生追求與捍衛的,也是他們在革新時代的基本堅守;在這一原則的引領下,社會主義社會對于國畫和國畫家們的社會責任提出的新要求——反映生活的與為人民服務的藝術——也得到了滿足。

縱觀“十七年”時期以上海中國畫院為中心的中國畫創作,我們可以明顯感覺到這些看上去“平凡而生動的”作品所體現出的審美上的新變,這種新變既包含著中國畫在新的社會條件下被動的應變,也體現著在新的社會環境中中國畫主動的創新。時過境遷之后,20世紀80年代初期這些畫家都迎來了一個新的創作高峰,他們在創作主題上回到了文人畫的傳統領地,但他們的美感,他們的藝術語言,他們的技法,都呈現出了一種浴火重生式的變化。這些變化為中國畫的傳統與創新,給出了一種除“西化”之外的新的選擇,他們的筆墨功夫與對氣韻生動的追求依然如舊,甚至更加精湛,因為他們的造型能力顯著提高了,表現力強化了,敘事性增強了,他們通過吸收更多的藝術語言和比較其他的藝術語言,對于筆墨與氣韻有了更深刻的領會。應當說,上海中國畫院在60年代及之后的創作水準,無論是花鳥畫還是山水畫,都超出了解放前的海派繪畫,一種新的審美精神在這些創作中發生了,在這種審美精神中,中國傳統筆墨與氣韻得以傳承,新的視覺語言得到吸收,審美現代性的因素得到融入,而畫家們完成了一次自我超越。