司法決策可預見性的認知之維

□ 李 安

內容提要 司法決策可預見性是司法領域的基本議題,雖然法條主義與法律現實主義在據法司法與不據法司法之間不斷循環反復,但實踐中關于多數案件的司法決策基本可以獲得一致結論也是不爭的事實。探究司法決策背后更為根本的認知機制、認知范式與哲理基礎,明晰直覺與理性、理論認知與實踐認知的互補關系,為加強理性對直覺機制的約束、理論認知對實踐認知的信念化處理提供有益啟發,形成信息入口監控、決策指南探究、整體融貫證成等促進決策可預見性的具體機制。

司法決策可否預見是法律適用領域的傳統話題,在西方法理學中,也經常與法律客觀性、法安定性甚至法律理性等議題發生關系,或者更加明確地表現為法律有無唯一正解問題。在倡導完全理性的法律理想中,規范是明確無誤的,立法者有足夠的前瞻能力創設可解決社會各類紛爭的完美法律;事實是清晰的,司法官員有超凡能力發現可回溯案件本源真相的法律事實,整個司法決策是確定的、可預期的決定性推理,司法決策儼然成為一架自動售貨機。但法律現實主義運動,似乎將司法決策視為一個不可捉摸的萬花筒,而且影響因素涉及政治、社會、習性、環境等不可窮盡。法律現實主義對法律形式主義的沖擊是致命的,促使法律理論家對這一問題進行反思,更多的法哲學家開始建構或探索更加包容、更有解釋力的理論,德沃金通過法律原則、整體性闡釋以及最佳判斷等論證司法決策的可預見性,哈特通過界分簡單案件與疑難案件、核心含義與意義空缺來解釋司法決策確定性的邊界。隨著自然科學領域布朗運動的啟發、高級統計學對多個變量之間內在關系刻畫功能的增強、特別是近年來大數據與認知科學的迅速發展,人類對混沌狀態規律性的探究所具有的信心與能力都大幅提高了。那么,原本難以被邏輯或決定性推理充分解釋的司法決策就會變得更可預見。

一、司法決策可預見性的認識論基礎:整體視域

司法決策是一種典型的主觀思維過程,一般人認為,較主觀的東西較難預見。這或許與可預見性或客觀性如何界定有關。在最普通的意義上,可預見性一詞與確定性、非個人化等用語同義,與客觀性關聯密切。①討論決策可預見性或客觀性問題的理論與學說不勝枚舉,但從認知哲學的這一視角專門研究人類理解與判斷問題,以及較為鮮明地主張法律可預見性立場的理論家,恐怕最直接的要數伯納德·羅納根②(Bernard J.F.Lonergan)與德沃金了。他們有個類似的論證邏輯,就是超越局部從整體的視域關注司法決策,即可以獲得“真的”或“最佳”的結論,而“真的”或“最佳”的結論天然地具有某種聚焦功能,促進了人們認知的一致性,最終獲得了可預見的效果。

伯納德·羅納根的認知哲學關于《頓悟:人類理解研究》③從人類的一般思維與認知角度探究人類判斷或決策的客觀性與可預見問題。羅納根眼里的可預見性,首先要認知自由,并排除激情、成見與偏好;其次,可預見性的關鍵是指作出“真”的判斷與決定,這種判斷與決定在“真”這一維度上獲得共識。對于認知自由而言,獲悉推動或引領可預見性或客觀性的愿望是不受限制的,這種不受限制的愿望推動著人們探索每一個問題的可能正確答案。認知自由是全方位的:即純粹的愿望獲得自由、智力問題獲得自由以及反省問題獲得自由。④至于在認知過程中排除激情、成見或偏好,他認為專注與有責的人是有能力自我控制的。在判斷與決定的真實維度共識方面,如果與某判斷有關的理解所涉及的所有可提問的問題都可以被滿意地回答,那么該判斷就是絕對確定的,也就是可預見的。當有些判斷須在既定時間內作出,那么這些判斷只能在有限的認知空間內就涉及的相關問題進行自我反思或回答,這就導致這一判斷是臨時的,有條件的。由于認知愿望的本能屬性是難以滿足的,或者說人類的好奇心永遠存在,所以這些臨時性的判斷也會不時地被檢驗,有時還會與新的判斷進行比照檢驗,最后在認知上達到一個新的高度。⑤這種螺旋上升的認知方式通過確證先前判斷的有效性,提供新的解釋、新的視角,或者在更廣泛的認知背景下固定先前判斷,或者用更好的判斷代替之,最后形成一個更好的判斷,這種無限的認知檢驗模式是能夠達到或接近人們認知網絡中的那個“真”的判斷或決定的。羅納根進一步建構了認知結構這一理論概念來解釋決策可預見性問題,該認知結構包括經驗、理解與判斷三種內容,⑥由于認知結構在特定的時空中都具有相對穩定性,于是基于這種認知結構所產生的功能,也就獲得了某種可預測的結構基礎。

另一個致力于整體性論證的學者是耳熟能詳的法哲學家德沃金,他非常重視整體性原則,因為缺乏整體性原則的建構性闡釋是難以有客觀性的。司法整體性原則要求運用法律所作出的裁判與先前的判決、橫向的判決乃至整個法律體系都要保持一致,而不能各個判決是相互獨立的。⑦為了保證決策的可預見性,德沃金論證了法官應當如何在作為整體性的判決解釋中作出決定。作為整體的法律拒絕裁判結論存在多解,所以對案件進行裁判時法官要么發現法律要么創制法律。應用整體性原則,法官解釋法律如同表達單個人的觀點一樣。這一立場客觀上有助于這些決定被認為是有價值的,因為他們代表了正義、公平、正當程序與整體性等原則的最好解釋。德沃金還謹慎地指出,作為整體性的法律是一種取向、一種提問的方法,甚至是對某個問題的多樣化的答案而已。德沃金期望法官將判決建立在對選擇的決定之上,而所作的那個選擇又是能夠為共同體產生更多價值的,這些價值可依據程序原則與整體性進行評價。評價過程包含三個環節二步限縮,三個環節是:首先從認知中產生一系列可能的闡釋;其次依據程序原則與整體性原則進行粗略匹配; 再次對可選方案進行比對,并選擇其中一個最佳的方案。按照這一評價方法就能夠為給定案例提供一個正確答案。兩個限縮是:第一步限縮,法官從相關的認知網絡中提供能夠粗略適合當下案件的相關法律與先例,形成相對寬泛的可選方案;第二步限縮,法官從保留下來的可選方案中選擇最適合當下案件的法律與先例,這一步是精細比對,形成最佳的匹配。

綜上,羅納根的認知結構與德沃金的整體性闡釋都超越某種單一的推理或單調的邏輯,而仰賴某種“結構”、“系統”、“整體”的東西來實現司法決策的確定性問題,這不得不說是一種“實際是”的合理路徑,也契合了法律適用領域的說理或證成的融貫思路。

二、司法決策可預見性的認知圖式:規律探尋

法學教科書以及法官自己對審判的通常看法大致是法條主義的。依據明確的法律(大前提)和事實(小前提),法官得出一個確定不移的法律決定(結論、判決)。這一理論基本是18-19 世紀歐洲理性主義的產物,典型代表是刑法的罪刑法定原則。⑧但這被法學家擴展成了普遍化的法治和司法的理論原型。按照傳統法條主義的理解,法律的可預見性與法律的邏輯自足的觀念相聯系,它意味著法律相對于所適用的對象總是存在唯一正確(既確定又妥當)的答案;適用法律的過程是一個機械的、純客觀反映的過程,在這一過程中,不需要也不應該摻雜主觀選擇因素,法律適用是形式化的推理過程。假如法律果真能夠如此運作,那么無論誰做裁決,法律思維都會引向同樣的裁判,預見性自然能夠得到實現。

這種在法學話語中長期占據主導地位的司法理論忽略了法官作為人的能動因素,法官不是機器,是有利益追求、興趣愛好、性格特點和能動性的人。對此,法律現實主義者通過對許多法律判決進行細致分析后發現,許多法律判決是基于不確定的事實、模糊的法律規則或者不充分的邏輯作出的,因此“真正的”判決根據并不清楚;他們對不同法官在類似情況下所作出的判決進行比較表明,法官的個性、政治立場或偏見對判決的影響比法律要大,他們告誡法官應更有原則,更具社會意識。正如美國法律現實主義者科恩(Felix Cohen)所言,法官在裁判案件時存在將法律概念過度實在化的傾向,這使得他們常誤以為解決社會爭議不取決于倫理判斷,而在于能否像把握有形物那樣確定法律概念的本質內涵。

值得深思的是,法律現實主義者所懷疑的是“規則”還是人們“對規則的運用”呢?其實,法律現實主義者所懷疑的是規則的決定作用,轉而主張規則是不精確的,裁判更多依賴于人的決定。在法律現實主義的觀點中,人的能動作用得到了充分張揚;而在法條主義眼中,法官是毫無能動性可言的。所以,這兩種觀點可以視為關于司法決策的兩種極端的立場。

那么,是否還存在介于兩者之間的立場呢?如哈特就認為,“法條主義”和“法律現實主義”都過于偏激、以偏概全,因而都是不可取的,他通過規范語言的“核心范圍”與“開放結構”分別說明規范存在確定性與存在不確定性; 波斯納稱自己是溫和的懷疑主義者,也可視為中間立場。確實,法律可以左右司法判斷但不能完全決定之。

正如龐德所言:“法律的歷史表明,人們始終是在嚴格規則與自由裁量之間來回擺動,在據法司法與不據法司法之間不斷循環反復。”⑨所以,大多情形的司法遵循著上述的中間立場進路。可是它們“決定”的形式是什么? 有無規律可循呢?

其實,法條主義和法律現實主義兩者都依賴于某一種底層的形式,即把法律視為支配所有案件結果的規則和邏輯,只不過法條主義認為法律和法律思維必須符合其標準,并聲稱在實踐中可以符合這種標準,而法律現實主義者其實潛意識中也認同法律和法律思維必須符合形式標準,但實踐中無法符合這種標準。由此可見,雖然兩者觀點相左,但對存在某種形式(思維通道)的態度是一致的,所產生的分歧只是在實踐中能否符合形式標準而已。司法實踐可以告訴我們,一個案件讓不同的法院審理,結果還是大同小異的,簡單的案件在定性上則幾乎沒有差異,難道這些法官不是遵循某一類似的認知決策規律嗎?所以,許多中間派的立場與溫和懷疑主義者的出現,也僅僅是反對法條主義的機械決定,并不是否定存在某種類似的思維脈絡或認知路徑。在認知心理學看來,這種有關決策的具體思維過程類似于某種“暗箱”,認知心理學研究的使命就是不斷打開這種暗箱,里面或許是某種神經連接、某種算法抑或某種統計規律等等。

法律的發展道路從來不是直線進行的。雖然法律現實主義辛辣地解構了司法決策中的形式主義,但隨著人工智能時代的到來,萬物似乎皆可計算,所以決策也可以將人作為純粹的數據,進行純粹的計算,客觀上導致人又一次遭遇嚴重的主體性危機。

三、司法決策可預見性的認知機制:直覺先行

人類決策或者司法決策的實際存在幾乎伴隨著人類的進化早已有之,但專門研究決策是如何進行的,特別是探究與解釋決策的認知機制卻是新近的事情。決策中的理性常常表現在人類能夠為了整體的利益犧牲一點個人利益,為了未來利益放棄一點眼前利益,而感性的表現則是如此理性行為的出現常常并不穩定。

(一)司法決策的直覺機制與理性機制

心理學家提出人類認知遵循著雙重加工的模式,⑩一種是理性的、分析的信息加工機制,在這一過程中人能理智地對待問題、運行知識,有意識地解決問題,并能清楚覺察與表達自己如何處理問題;另一種是經驗的、直覺的信息加工機制,在這一過程中,信息是以整體性方式處理的,主要借助模式匹配,利用圖像、情景與腳本等為媒介,但不以連續的方式進行。?至于這兩種機制是平行還是交互地進行存有不同觀點,但有一點已成共識,即人類以兩種認知加工機制認識與處理外部世界問題,盡管這兩種方式是不同的,但這兩種認知機制能夠以和諧的方式并存,而且協同處理外部信息。

雙重加工模式的提出對以往的某些認知領域產生了巨大的沖擊。一是道德判斷領域,心理學家分別檢測了已有的理性推理解釋、社會直覺模型、雙加工理論模型與先天性道德語法解釋等理論。總體的結論是,那種主張道德判斷是一個有意識的推理過程的道德理性主義觀可能低估了直覺的作用,腦成像數據、神經心理學數據表明,日常生活中所進行的道德判斷往往都是一種快速的直覺反應。盡管在不同的情景中,“直覺”與“理性”參與的程度和方式會有所不同,但較確定的是“直覺”機制可能具有先行作用,而“理性”機制則對過程進行調節與控制。?即使持先天性道德語法模式的觀點,也承認了道德判斷過程確實存在一種無意識的推理過程。二是經濟消費領域,心理學家卡尼曼(Kanhnman)將啟發式的思維決策模式運用到經濟領域,即認為人們的實際消費行為并非依照理性分析進行,并因此而獲得了經濟學諾貝爾獎。?這是對以往經濟學經典理論的理性人假設的突破與沖擊。直至今日,法學理論仍多數主張司法是一項完全的理性工作,并堅持完全以理性的視角要求法官建構出相應理論,看來是不合時宜了。

值得關注的是波斯納的研究,他彌補了主流司法理論的缺失,重塑了法官研究的基本模型,大大推進了司法決策研究,盡管他一如既往吸納諸多學科的洞見,但他的研究中蘊含著大量的法律心理學,不過波斯納的心理學不是法律現實主義所仰賴的早期普通心理學、生理心理學或社會心理學,而是相對晚近的認知心理學。認知心理學探索了直覺的組成要素,形成了直覺的可能模型,有助于我們清楚地了解直覺。隨著科學的進步,還可以借助腦成像等技術手段,驗證直覺機制在問題解決過程中的存在價值,刻畫直覺與推理之間的可能關系。更重要的是依據認知心理學觀點,法律對于法官直覺而言可能會因法官獨斷性的注意,致使法律仍然發揮著主導作用。

因此,以往可能確實低估了“直覺”認知加工模式的功能與作用。實際的情形是,直覺往往起著先行的作用,后面可能緊跟著“理性—分析”機制,或者是驗證,或者是監控,所以人們容易忽略直覺的功能。?正像哈奇森(Joseph E.Hutcheson)法官所描述,“我的頓悟是為了發現案件的答案,評價與決策的傾向涉及我該怎么做的問題。”?但這并不意味著直覺機制在司法決策中可以是大行其道毫無拘束的獨行俠,其實,它仍然受已有的知識經驗、認知結構、解釋脈絡以及邏輯推理的監控與約束,這些仍然為司法決策的可預見性提供了保障與可能。

(二)司法決策的理論認知與實踐認知

傳統的認知理論,是從事實或公理(axioms)出發,進行邏輯上的推理尤其是三段論推理,從而得出認知結論,簡言之,從過去推導未來,從一個確定性推導另一個確定性。?而實踐認知代表著一種新的認知傾向,它從人的行為與行為選擇的角度來解釋認知世界,面向的是有風險的未來和不確定性的預期,基于經驗的觀察而提出一些具體的假說、認知過程和效用期望等。?所以,在這個意義上,認知可以區分為認識認知(epistemic cognition)和實踐認知(practical cognition)。?

與之相應,傳統的司法決策認為司法過程主要依賴于一種所謂司法三段論的邏輯機制,即從法律大前提與事實小前提可以推論出確定的法律結論。邏輯是一種描述“真值傳遞”的理論,這個“傳遞”以一個論證的前提開始,以一個結論而告終。邏輯的目的是明確用以保證真值傳遞的論證形式,即如果論證的前提是真的,那么結論也是真的。在科學哲學里,人們在發現與證成語境之間做出區分; 這種區別至少是從兩種不同方式中做出的。第一,科學發現可以分為兩個階段:一是對所分析現象提出有關假設的構想(發現語境);二是證成(驗證、證偽)相關假設(證成語境)。第二,在每一個科學發現中,人們可以區分兩個層面:社會心理層面(發現語境)和邏輯層面(證成語境)。社會心理層面包括所有影響發現的因素——心理學家和社會學家在這里所說的一切可能令人感興趣的事物; 邏輯層面使人們將科學發現作為一個純粹的理性事業,它符合接受和反駁科學理論的特定標準。但不論選擇哪種區分的形式,邏輯只是在證成語境中具有一定的作用。隨著人們對司法問題認識的深入,特別是法律現實主義運動的沖擊,將司法決策等同于邏輯推理的觀點受到了越來越多人的質疑,也確實與事實存有諸多的不符。先不論法律證成部分能否全部由邏輯來完成,至少決策中的發現語境部分是邏輯難以涵蓋的。

理論家們為了緩和司法決策與邏輯理論之間的裂痕,不斷拓展了邏輯概念的內涵并提出道義邏輯、行為邏輯、模糊邏輯等概念,還提出了更具包容性的可廢止邏輯學說等,可廢止邏輯是在關于人工智能的研究中先被提出來的,主要在兩個層面上展開,第一個層面是,從給定的前提集建立論證;第二個層面是,對論證進行比較,目的是決定哪一個可接受。哪個論證是“最好的”這個結論會成為給定前提集的結論。?如果按照這些擴展的邊界,這儼然是一種基于認識認知的思維脈絡,整個法律判斷通過觀念或信念從一個狀態轉向另一個狀態,基本上還可以裝進理論認知的范圍。不過,有些理論家又推進一步提出,司法決策不是或不僅是理論認知,而是實踐認知。拉茲也區分了兩種推理,一種是對信念的證成,一種是對行為的證成,后者關涉實踐領域。?其實,實踐認知雖是意動狀態之間的轉變,但這個轉變也不是隨機發生的,而是根據某些樣式或標準而發生,這些標準可以構成意動狀態的正確方法,或者稱為實踐認知理性。人的意動狀態一般遵循從偏好、愿望、意圖、打算這樣自內而外的表現路徑。?擁有某一愿望的人們可能進一步發展為意圖,然后促使其開始制定關于如何滿足期望的計劃,計劃又是實現某個目標(愿望的外部指向)的指令的組合,最后表現為人的具體行動。

綜上,不論司法決策屬于何種認知機制,但最基礎的約束就是不能脫離人類的認知軌道,不能偏離人的普通認知規律和認知路徑,否則必然被視為荒謬的決策。?司法場域中的各個主體的判斷也會囿于最基本的認知框架,保障決策的基本預見,也確保了人類之間的溝通成為可能。

四、司法決策可預見性的認知脈絡:理論型塑

人類有別于其他物種最為顯著的特征就是具有做選擇、判斷和決策的能力,在做選擇、判斷和決策的過程中既有理性思考也有感性直覺,既有理論認知也有實踐認知,訓練有素的法官們有無可能通過理性能力監控實踐認知中意向形態轉化的過多不確定性,同時利用形式理性提升直覺結論的可接受性呢?

(一)對直覺結論的證成

雖然,早期法律現實主義者弗蘭克曾借助格式塔心理學的整體觀,將法官的實際司法決定視為一個不能分析的直覺或者頓悟,客觀上增加了難以預測的神秘性。在當時這些觀點具有強烈的沖擊意義,但現在看來由于受制于當時心理學發展的現狀,諸多觀點有些極端甚至錯誤。弗蘭克認為,與霍姆斯(Holmes)、盧埃林(Lewellyn)的預測取向理論不同,法官司法決定的結果是不可能準確預見的;在法官司法決定中,理解的直覺一閃而過,這種直覺就可能提示或敦促法官作出具體的決定,遠比法律與先例更重要。?因此,法律只不過是寬泛的直覺與缺乏約束的法官裁決罷了,絲毫沒有客觀性可言。而且法官還難以意識到其主要所依賴的直覺過程是如何的。法律現實主義描述的司法直覺有三個要點:首先,司法直覺是格式塔過程,是一個完型;其次,主張司法直覺是頓悟過程而不是推理,而法律裁判由直覺決定,基本上排斥邏輯推理在裁判中的作用;再次,法律能影響直覺,但與其他刺激一樣。應當指出,法律現實主義的這些觀點在后來心理學的發展中,已被證明存有諸多不足。

依據雙重加工理論,在啟發與理性的思維之間存在著明顯不同的認知機制。其中,啟發機制為人類的認知提供自動化的輸入以形成獨斷的加工,獨斷的加工傾向于依據背景的信念與知識來連接當前的刺激;啟發機制被視為大部分定位的、特定領域的神經網絡,反映個體學習、經驗、閱歷的歷史。理性機制是唯一聯系語言與反省意識并為人類提供推理與記憶的機制。理性機制必須在工作記憶上才能運作,所以較之于啟發機制受到了極大的限制。因此,在缺乏外部充分信息的情形下,理性分析往往難以發揮作用,此時啟發機制的功能之一就是為理性思維機制的注意指向提供獨斷的線索。

法律領域也一樣,多數案件對法官而言信息都不是面面俱到的(如最簡單的合同糾紛,法官也難以知道簽訂合同時的實際情形),故沒有直覺,就沒有可供理性分析的對象。在司法決策中,假設的建構也起著重要的作用,并且它也不能被簡化為推論。雖然假設的建構或結論發現語境只能依賴直覺機制,但人們通過直覺機制所獲得的初步結論,還是有必要提供給邏輯等理性工具進行檢驗的。直覺者會通過自身的反省頓悟對先前的直覺結論進行一定程度的檢測,但反省頓悟本質上仍然是一種個體化頓悟。Wasserstrom 認為,將司法決策建立在心境、感覺經驗、無法分析的個人預斷上是錯誤的,所以,在法官作出結論之前就應當使結論獲得正當化證明,或者說正當化證明的過程應當發生在裁決作出之前。?麥考密克(Mac-Cormick)也重申了Wasserstrom 的觀點并指出,法律裁判或司法決策中所描述的“發現”心理必須受到制約,或者在正當化證明程序的控制之下。?麥考密克還引用科學研究思維中的“提出假設”和“實驗驗證”與法律裁判中的“結論發現”和“結論的正當化”進行類比,認為法律裁判的“結論發現”相當于科學研究的“提出假設”,“正當化論證”則與“實驗驗證”相類似。后來的Steven Burton 的理由評價(行為閾限)理論?、阿列克西(Robert Alexy)?的法律證立理論也都強調對結論的正當化論證。

其實,法律領域的可預見性有其獨特的意義,不僅僅是真的、正確的或一致可以代替,因為法律領域的司法決策需要在社會中融通,不僅需要當事人接受,也需要社會公眾能夠認可其結論的公正性。所以,雖然法官個人的直覺結論可能是正確的,但法官仍然不能以自己的直覺結論要求社會認可其結論的正當性,因為基于個人的直覺結論不具有可供交流或溝通的意義功能。所以,對直覺結論的正當化證成不但有利于提升可預見性,而且也是意義溝通不可缺少的認知環節。如果考慮這一意義溝通的視角,那么人工智能領域通過將直覺結論轉化為某種“輕推”即利用人們的偏見、愛好、日常習慣等認知來引導行為決策的數據處理機制,仍然是不能代替直覺結論的正當化論證,這也正是司法決策中人的自治性或主體性的社會政治意義。

(二)對實踐認知的信念化

理論認知是主體形成內在心理狀態的能力,而內在狀態又有表征主體世界方面的功能,這種內在心理狀態主要表現為人的覺知與信念,可以得到推理驗證; 實踐認知是主體擁有基于其當前的認識和認知狀態形成新的意動狀態的能力,例如人的期望、目的、假說等,通常需要實驗進行檢驗,前者偏向理論性,后者偏向實踐性。簡單地說,認識認知是主體從一個認知狀態到另一個認知狀態,除了邏輯與推理,基本不用考慮理解力、信仰、情感和微妙心理等影響因素; 實踐認知則是主體從一個意動狀態形成新的意動狀態,需要考慮選擇偏好、目標與打算等意動狀態,與行為實踐有關。

有學者指出,司法決策可以被視為一種更加一般的人類能力應用的觀念,并將這種能力稱為實踐認知。實踐認知可以被視為一種特殊的技術,它能夠使(某類)主體介入世界并使之適應于他們經過考慮的喜好。理論認知可以通過提供恰當的認識輸入給實踐認知,從而改善實踐認知的質量并推進實踐認知的執行。實踐認知是基于人們當前的意動和認識狀態,采納新的意動狀態。那么,如何采納新的意動狀態就是司法決策的合理性問題,如果人們基于合理的原則進行意義交流,也就促進了作為司法決策的實踐認知的可預見性。常見的人類基本意動狀態有四種: 第一種意動態度是擁有喜好或偏好,這是一種一般的支持態度;第二種意動態度是擁有愿望或目標,愿望比喜好更加具體和集中;第三種意動態度是擁有意圖,在一般意義上,指的是可能在某些狀態下,主體已經決定某個行為將被實施的思維狀態; 第四種意動態度是擁有打算,打算是指向執行一個行為的沖動,當這個行為需要被執行時,主體能夠感覺到它。

人們會通過推理圖式來采納或撤銷自己的意動狀態。例如從喜好到愿望的轉變,一個人相信自己喜歡的對象是可以實現的。那么愿望形成的推理圖式如下所示:

推理圖式:愿望采納

(1)喜歡A;并且

(2)相信A 能夠被實現

——是(3)的理由

(3)渴望A

與此類似,人們從擁有一個目標并且相信某個目標計劃能夠提供足夠好的方法去實現目標,那么就從目標的意動狀態轉變為擁有計劃的意動狀態,這個就是意圖采納,相應地形成了目的論推斷的推理圖式。還有涉及從實施計劃中一個指令的意圖,轉變為當實施時間到達時,實際(當前)做這些指令確立的事情的打算,這就是打算采納,以應該與理由方式形成了打算采納的推理圖式。這樣就可以形成從喜好到愿望、從愿望到意圖、從意圖到打算的鏈條,這個鏈條終結于主體實施行為。因此,實踐認知也呈現為一種理性的路徑,它能夠使一個決策者,從一種意動狀態轉變為另一種意動狀態,表現為采納或者撤銷。決策理論就是旨在提供用于評價和比較選項的模型,用預期或預期效用等指標進行評價,理性決策者會選擇能夠產生最高效用的那個選項。因此,人們在具有最高效用的那個選項上取得了共識,獲得了可預見功能。

雖然司法場域的實踐理性備受關注,但圍繞實踐理性的探究始終沒有在司法中取得恒定的模式。不過,旨在揭示意動狀態轉變規律的研究在政治、道德、經濟、法律等許多領域都曾發生,例如決策論中的期望效用理論就試圖通過甄別描繪每個結果的期望特征,以及確定在什么程度上每個特征將會被那個結果滿足,以此來分析每個計劃中的期望結果,然后進行綜合評估,最后作出選擇。盡管實踐認知領域難以類似于認知領域那樣具有可預測的轉換,但是人們多少有些經驗,依據某一愿望可以預測他人的可能意圖或打算,似乎也存在著某種規律或預測軌道。至少,一個理性的決策就是要使自己的期望值最大化,或者說最大化原則要求理性人在面臨可能的選項時選擇其中期望值最大的選項。最近有研究概括了不同領域的分項理性,例如物美價廉的經濟理性、趨利避害的生態理性、知己知彼的社會理性、化繁為簡的現實理性等等,?這些理性原則在人群中至少具有統計學意義上的顯著性,在司法決策中也是難以忽略其存在的。正如阿列克西所言,實質正確性具有界定法概念的效果,即便它僅僅設置了一條最遠的界線。?

最近有研究考察了既然人類擁有理論認知與實踐認知兩種認知類型,那么人們是如何決定現實中的重要選擇呢。研究發現,人們能夠通過使用其擁有的理論認知能力來執行實踐認知,這個步驟通過重述意動狀態(仿佛他們是認識狀態)而發生,在向理論認知轉化的過程中,實踐認知可以獲得理論認知的推理圖式,這一過程稱為實踐認知的信念化,進一步提升了實踐認知的理性含量。?

五、司法決策可預見性的具體路徑:機制建構

從司法決策的認知范式梳理、哲學認知論探究以及認知機制分析中可以獲得一些有益的啟示,可以通過成熟的決策指南、整體性融貫證成以及對直覺之前的信息管理或程序制約,提升司法決策的可預見性。

(一)探究規律:形成決策指南

首先,形成數量指南。司法決策主要是以一種二元符碼的分類機制來實現的,表現為合法與非法、罪與非罪、罰與免罰,或者公平與不公平、正義與不正義等二維司法認知。除了這類二元結論的司法決策外,還有在此基礎上進一步確定具體數量的精準決策,例如量刑決策與賠償決策等,主要通過時間計量或者貨幣計量的方式產生決策結論。經驗告訴我們,二元結論的預測難度遠比數量預測來得簡單,關于某件事是否合法問題的預測也遠比關于某人犯罪可能被判多長時間的有期徒刑來得準確。刑事司法決策就是依照這樣的邏輯機制進行的,首先是進行罪與非罪的判斷,然后是進行此罪與彼罪的判斷,最后進行量刑判斷。當然也有學者指出,在定罪問題的決策上是罪與非罪、此罪與彼罪一并完成的,因為犯罪構成的符合性判斷已經包含了對具體個罪的特殊要件考量,但不論如何也是先進行類別的決策,再進行量刑的精細決策。類別決策是一種類型化的思維認知,類別越少,趨同的概率就越大,這也是為何簡單案件的定性基本能夠達成一致意見的認知原因,這一決策認知過程其實與德沃金的二步限縮的路徑也是相符的。但關于數量決策的可預見性就比較困難,所以司法實踐中借助量刑指南或量刑指導意見之類工具,法官先找準量刑基準點,也即先行確定各種犯罪行為在一般既遂狀態下所應當判處的刑罰,然后篩選影響量刑的各種情節并確定其調節刑罰的作用力大小,以此來縮小預見困難,或者采用類案比對的思維模式完成數量型司法決策。

其次,形成方法規范。從法律的社會進化中獲得啟示,通過制度化,規范可以在一個融貫的意義脈絡中被承認、被強化和被澄清,并且可以與解釋和辯護產生共識。方法制度化在許多領域都已經有成功的模式,例如疾病治療方法制度化為診療規程,工程領域的操作方法制度化成操作守則。盡管我國有抽象的司法解釋,對法律適用中的不明確地方進行解釋,可以視為解釋領域的制度化,客觀上這些都有利于司法決策的可預見性。司法決策中方法的制度化,可以先在某些領域開始,逐步規范,先解決重要的問題。第一,在庭審環節,將證據證明問題制度化,形成證明規則;將合議程序規范化,形成案件合議規程。第二,在法律判斷領域,如何就案件事實的要件提煉形成一定模式,如何就法律規范的發現形成指南或指引。第三,在法律解釋領域,如何就文義解釋與其他解釋的位階形成序列,例如文義解釋優先于目的解釋、目的解釋優先于歷史解釋。以及學理解釋中的通說優先于個別闡釋等等。還有更加具體的解釋規范,例如,如何就規范中的但書范圍作出說明等等,法律現實主義者盧埃林作了很有啟發性的研究,關于但書問題,他指出“但書限制了緊接其前的法律條文。但書可以很明顯的有一個更寬泛的范圍。如果一條已經生效的規定是概括的,則但書的解釋應該嚴格,當有必要將但書適用于其公正范圍內的人或案件時,則不受此限制。”?再如,文本的標題問題,可以制度化為:“標題并不決定含義,序文并不能拓寬范圍,每一節的標題并不能改變法律所采用的詞語。當法律條文中存在疑問或者不明確時,標題可以當做指導原則予以參考;可以參考序文以決定基本理由,并因此達到對術語的正確解釋。法律的標題,或者其中節的標題,均不得用來限制法律本身的語言。”?這些領域,目前都是法官可裁量的空間,如果能提煉成程序性規則,就有助于對司法決策作更為精確的指引。最近,我國最高人民法院出臺了《關于深入推進社會主義核心價值觀融入裁判文書釋法說理的指導意見》,其實就是解釋與說理的制度化,通過法律思維吸納社會主義核心價值觀內容,進而在司法文書中傳遞出相應的政治意義。

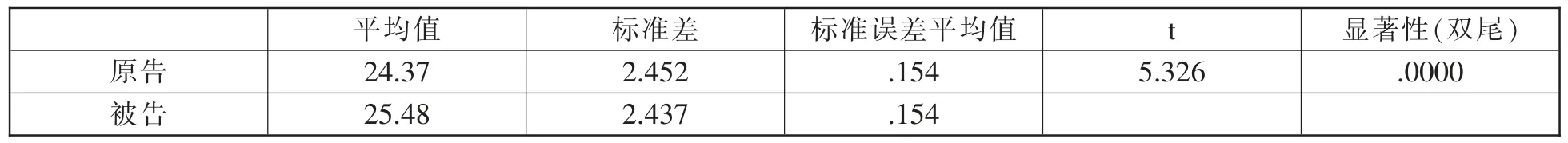

(二)約束直覺:管住信息入口

在認知科學中,決策信息的輸入對于決策者具有至關重要的作用,司法決策首先要求平等地對待雙方當事人提供的信息,平等地對待雙方所展示的證據、理由及相關觀點,正如波斯納所言,要管好信息入口。?從信息加工的視角來審視,法官將自己的決策過程及邏輯以文本方式大致反映在判決書中,則判決書中“本院認為……”之前的那些內容就成為法官決策的信息基礎,因此法官在判決書中本應平等呈現雙方當事人及其律師的意見,對他們的意見盡量忠于原意地進行轉述或概括,不得有增添、刪減抑或變更。?但實證研究表明這一部分的差異非常明顯,如表1、表2 所示。依據表中的數值發現,在刑事案件中,控方陳述與判決書的控方意見概述的一致性程度顯著高于辨方陳述與判決書的辨方意見概述的一致性; 民事案件中,被告陳述與判決書的被告意見概述一致性程度顯著高于原告陳述與判決書的原告意見概述的一致性。這說明,法官在對待與利用原被告信息方面并非實際做到平等,而是表現出刑事偏向控方、民事偏向辨方的系統性偏差。

表1 刑事案件判決書關于控辯雙方概括觀點的一致性得分比較

表2 民事案件判決書關于控辯雙方概括觀點的一致性得分比較

針對這一現象,可以通過建立雙方律師(刑事中公訴人與辯護人)提供律師(刑事中的公訴人)意見摘要制度。律師(公訴人)所提供相對概括的意見與理由,法官在裁判文書中應予以直接引用,如涉及有危害國家安全、他人隱私等情形可通過溝通后予以刪減,如擅自刪減或添加可賦予律師享有相應的救濟權利,這樣可以保障律師的意見可以被忠實、客觀地在裁判文書中體現出來,就可以成為司法決策的直接信息入口,加上裁判文書的網上公開制度,不但可以對法官的恣意心理產生強大的約束力,而且還可以發揮針對法官無意識偏好的糾偏功能,因為文書行文的嚴密性與邏輯性已經成為所有司法官員最基本的職業素養與工作倫理了,幾乎不會有法官愿意承受自己被公開的裁判文書中存有自相矛盾、斷章取義或刻意曲解等必然招致的質疑與壓力。在既往的司法實踐中,法官為了滿足某些目的,不得不通過刪減、增添或變更當事人的真實陳述,達到維持公開的裁判文書表面上的融貫與合理,因此如果推行律師意見摘要由律師提供且法官不得更改這一制度,則客觀上就可以成為法官自由裁量的文本約束機制。?很難想象,當事人或律師看到自己的觀點與理由被判決書曲解或刪減時,還能心平氣和地接受不利的判決結果。畢竟判決書客觀地呈現當事人的訴求與理由是人們關于司法正義的最基本期望。

(三)整體視域: 完善融貫證成

融貫論的基本思想就是一個命題必定屬于某個命題系統,一個命題的真假取決于它與該系統的其它命題是否邏輯相容、相互一致。融貫論以一種唯理論的方式強調,真理是屬于某個系統中各個命題之間的融貫性,即相互一致性。如果就一些命題的真或假使得另一些命題經常地依賴于它們這一點來說,融貫論的合理性與涵攝力毋庸置疑。

不論是前述中的羅納根認知哲學還是德沃金整體性闡釋,他們都包含了某種融貫的立場,通過認知結構的整體性與建構性闡釋的整體性原則獲得最佳的結論,人們也正是在追求最佳的結論過程中獲得了意義溝通與立場的趨中。當然最佳結論具有一定程度的相對性,所以司法決策的可預測性也難以做到絕對一致,不過在一定的共同體人群中或統計學的顯著性意義上,對司法決策的預見不僅是應然層面的論證還是實現層面的檢驗,都是能夠實現的。雖然,近些年有關認知科學的研究結論多數否定了人類決策的完全理性立場,并建構了有限理性甚至非理性的決策理論模型,這些研究脈絡基本上是以經濟理性為基準而展開的,多數認知科學家的實驗結論都是通過模擬經濟場景而獲得的,再加上理性概念本身存有頗多爭議,就形成了似乎經濟領域的決策存在有限理性或非理性,就可以當然地推廣到所有社會領域一樣。其實這是違反實驗研究結論解釋的生態效度的,應當指出基于功利主義的經濟理性在諸多社會領域并不適用,特別是在道德與法律領域。有學者指出,理性是決策的工具,不同決策任務需要不同決策工具,在人類心智的適應性工具箱內,理性也有分工,例如經濟理性的物美價廉、生態理性的天時地利、現實理性的趨利避害、社會理性的知己知彼以及有限理性的化繁為簡。?因此,法律領域的理性很可能并不是與經濟領域的理性共享著某種機制或標準,而是法律領域有著自己獨特的理性機制,這種理性機制承載著法律價值消解社會糾紛。而融貫立場很可能是法律領域理性機制的最為重要的組成內容之一,因為法律領域太在乎公平或平等了,以及由此派生出來的遵循先例、同案同判、說理融洽、論證合理等等具體要求,而這些正是融貫論立場的應有之意。

融貫論的立場是,證成只是與信念之間的關系有關的事情,并且一個集合內信念的融貫證成了那些作為其元素的信念,即一個信念之被證成,當且僅當,它屬于一個融貫的信念集合,所以信念之間的相容與協調就成了證成標準(辨明)了。具體到裁判事實的證成中,就是要求證據之間能夠相容,證據之間形成完整鎖鏈。人們基于融貫的立場與標準,進行司法決策,也通過融貫的思維獲得了對決策結論的有效預測。

總之,不管是人類生存便利的需要,還是法律領域的獨特需要,人們對于司法決策的可預見性追求一直沒有停止過。法律領域的理論家們,有些將司法決策統一于理性,有些將司法決策統一于客觀性,有些將司法決策統一于確定性,其要旨都是為了增加對法律結果的可預見性。相信隨著科學的發展,人類有能力將司法決策中出現的不符合理性的判斷和選擇方式一一挖掘出來,從而勾畫出一幅人類究竟憑什么直覺做決策的細膩圖像,最后憑借指南、算法、程序等促進司法決策邁向可預見甚至可計算的領域。

注釋:

①波斯納認為,法律問題上的客觀性一詞與確定性、非個人化等用語同義,它大致可以區分為三種強弱不同的含義,依次是:(1)形而上的或本體上的客觀性(objective),指法律問題的認識與處理與某種外部是在或客觀真理相符合;(2)科學意義上的可復現性(replicable),即對法律問題的認識和處理如同科學實驗一樣,只要運用正確的方法,那么不同的研究者對同一問題就能找到相同的答案;(3)交談意義或交流意義上的合理性(reasonable),即對法律問題的認識和處理基于有說服力的合理根據而非主觀任意性的判斷,它在交談中被認同,并可以合理地加以糾正。參見波斯納:《法理學問題》,蘇力譯,中國政法大學出版社2002年版,第9 頁。

②Bernard J.F.Lonergan,1904-1984,是加拿大天主教學者,其繼承和發揮了超驗托馬斯主義。

③Bernard J.F.Lonergan,Insight: A Study of Human Understanding,London: Longmans,Green & Co.,1957;London: Longman & Todd,reprinted,1958.p.387.

④Ronald M.Dworkin,Legal Theory and the Problem of Sense,in Issues in Contemporary Legal Philosophy 19(Ruth Gavison ed.,1987).

⑤⑥Bernard J.F.Lonergan,Method in Theology,New York: Herder and Herder,1972.p.81.

⑦[美]德沃金:《法律帝國》,李常青譯,中國大百科全書出版社1996年版,第167 頁。

⑧[意]貝卡利亞:《論犯罪與刑罰》,黃風譯,北京大學出版社2008年版,第10 頁。

⑨[美]羅斯科·龐德:《法律史解釋》,曹玉堂譯,華夏出版社1989年版,第1 頁。

⑩Ruth M.J.Byrne and Philip N.Johnson-Laird,Models redux: Response to Evans and Over,Trends in Cognitive Sciences.,2009,Vol.14,No.1,p.6.

?Wim De Neys,Bias and Conflict: A Case for Logical Intuitions,Perspectives on Psychological Science,2012.Vol.7,NO.1,p.28-38.

?田學紅、楊群、張德玄、張燁:《道德直覺加工機制的理論構想》,《心理科學進展》2011年第10 期。

?陽志平、時勘、王薇:《試評卡尼曼經濟心理學研究及其影響》,《心理科學》2003年第4 期。

?Martin E.P.Seligliman and Michael Kahana,Uppacking Intuition:A Conjecture.Perspectives on Psychological Science,2009,No.4,p.399-402.

?George C.Christie and Patrick H.Martin,Jurispruence:Text and Reading on The Philosophy of Law(Second Editon).West Publishing Co.1995,p.869.

?[美]羅伯特·羅德斯、霍德華·波斯伯賽爾:《前提與結論——法律分析的符號邏輯》,杜文靜譯,中國政法大學出版社2015年版,第2 頁。

??[荷蘭]耶日·施特爾馬赫、巴爾托什·布羅澤克:《法律推理方法》,陳偉功譯,中國政法大學出版社2015年版,第244~247、60~63 頁。

???[意]喬瓦尼·薩爾托爾:《法律推理:法律的認知路徑》,汪習根、唐勇、武小川等譯,武漢大學出版社2011年版,第13~17、20~25、98 頁。

?J.Raz,Practical Reason and Normals,London,Hutchinson,1990,p.19.

?[瑞典] 亞歷山大·佩策尼克:《論法律與理性》,陳曦譯,中國政法大學出版社2015年版,第26 頁。

?Neil Duxbury,Jerome Frank and the Legacy of Legal Realism.Journal of Law and Society.1991,Vol.18,No.2,p.175-204.

?Ronald Dworkin,The Judicial Decision by Richard A.Wasserstrom Review,Ethics,1964,Vol.75,No.1,p.47-56.

?Aldo Schiavello,Neil MacCormick’s Second Thoughts on Legal reasoning and Legal Theory,Ratio Juris,2011,Vol.24,No.2,p.140-155.

?Steven J.Burton,Default Principles,Legitimacy,and the Authority of a Contract,Southern California Interdisciplinary Law Journal,1993,Vol.3,No.1,p.118-165.

?R.Alexy,A Theory of Legal Argumentation: The theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification.Oxford: Clarendon Press,1989.p.352.

??王曉田、陸靜怡:《進化的智慧與決策的理性》,華東師范大學出版社2016年版,第24~29、26 頁。

?[德]羅伯特·阿列克西:《法:作為理性的制度化》,雷磊譯,中國法制出版社2012年版,第18 頁。

?[美]卡爾·N.盧埃林:《普通法傳統》,陳緒綱等譯,中國政法大學出版社2002年版,第614 頁。

?這是關于解釋的規則,或者為解釋進行立法,參見[美]卡爾·N.盧埃林:《普通法傳統》,陳緒綱等譯,中國政法大學出版社2002年版,第614 頁。

?[美]理查德·A.波斯納:《證據法的經濟分析》,徐昕譯,中國法制出版社2004年版,第13 頁。

?本課題組抽取了2017年度某省一基層法院的刑事判決書與民事判決書各400 份,兼顧法官辦案情況,使每一法官都有一定數量的案件被抽取,法官名下的判決書采隨機抽取形式。一致性主要通過他評的方式,在民事案件中,先對起訴書、代理詞與判決書的概括部分進行比照,記錄原告方的一致性程度得分;再對答辯狀、代理詞與判決書概括部分進行比照,記錄被告方的一致性程度得分。在刑事案件中,先對起訴書、公訴人的庭審陳述與判決書概括部分進行比照,記錄控方的一致性程度得分,再對答辯狀、辯護人的庭審陳述與判決書概括部分進行比照,記錄辯方的一致性程度得分。有些沒有書面材料的,通過聽取錄音進行評價。評價指標包括總體評價、次級標準比對、三級標準比對在內的13 個分項作為打分欄目,每個欄目逐一計分,完全一致計2 分,基本一致計1 分,不一致計0分。將一份當事人(律師)陳述與判決書對比完畢后,相加得出總分。通過統計學差異的t 檢驗,依據統計學規則,如果分布中t 值對應的概率p 值小于.05,則表明兩組數據存在顯著性差異,本研究中的p 值遠遠小于.05,刑事案件與民事案件中都有顯著差異。

?浙江省高級人民法院《關于進一步加強全省法院案件監督管理工作的若干意見(試行)》第10 條的規定內容。