李智:高人氣教師,從尊重學生天性開始

彭一皓

GOOD TEACHER

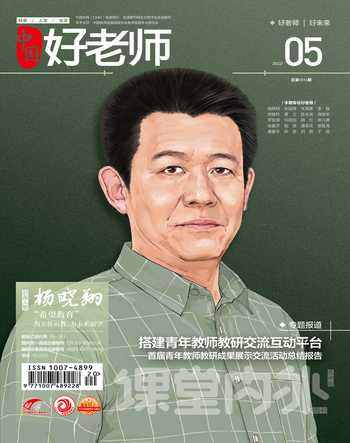

李智

西安工業大學附屬小學語文教研組長,中共黨員,區級思政課課題主持人。多次發表有關思政教育、班級建設、合作學習的論文和隨筆,獲評西安市碑林區“優秀輔導員”,所帶班級多次榮獲碑林區“優秀班級”“優秀少先隊中隊”等稱號。

“又大又圓的眼睛像葡萄一樣”“長發及腰,頭上偶爾戴著一個可愛的發卡”……采訪李智前,透過孩子們習作中天真的筆觸,一位“女神”老師的形象躍然紙上。“仙女”“女神”,孩子們未經修飾的贊美之詞,流露出對老師最直接的喜愛和認可。

高顏值令李智總能在見面之初就收獲著孩子們的喜愛,但獲得學生幾年如一日的持續喜愛,乃至每一屆學生,每一位家長的喜愛,這份人氣的源頭絕不僅僅止于外在。外在之下,始終以愛和尊重對待所有學生,始終把學生當朋友,才是李智的持久人氣密碼。

成為點亮學生希望的老師

人氣太高,偶爾也是一種甜蜜的“負擔”。不久前,有50位家長聯名寫申請書,希望即將送走畢業班的李智,新學期可以接手自己孩子所在的班級。

作為教研組長兼年級組長,李智不僅總是中途接班,承擔著帶高段班的任務,還總是接年級最難管的班。所謂難管,指的是班上“問題學生”居多,不服管。在李智看來,專業教師所進行的專業教育,是一個發現問題、解決問題的過程,而不是發現問題、批評問題的過程。正是源于這一心態,李智從不畏懼挑戰,也向來不辜負信任——再難管的班,到了她的手上,都能綻放出不一樣的風采。

“要想管住學生,首先要讓學生服氣。”李智向我們分享了那些她令學生服氣的方式——比如在課堂上朗誦自己寫的詩歌,課間給學生播放自己生活中多才多藝的視頻,和學生一起進行師生共讀,諸如此類的方式,讓學生對老師的了解更加豐富立體的同時,孩子們的“崇拜”之情也會在這一過程中油然而生,“當老師成為學生的偶像和榜樣,他們就會不知不覺在言行中向老師靠攏。”

“靠攏”需要時間,考驗著為師者的耐心。少則幾周,多則幾月,更甚者幾年,李智說,教師要有愛與耐心去靜待花開。從教之初,她性子急,總希望很快就能看到學生向好的方面轉變,但隨著理論和實踐經驗的積累,李智心態愈發平和,“‘問題學生的轉換過程有點長,有時候可能一兩年才能看到成效,但不要著急,慢慢來,每一天都愛孩子,一如既往地愛孩子,總能等到轉變”。

心態的改變源于認知的改變。如今,在李智眼中,好學生不單指成績好的孩子,在體育、音樂、閱讀等任一方面有閃光點的孩子,都是好學生。哪怕一個孩子沒有任何突出的表現,但只要熱愛生活,同樣是好學生。熱愛生活,是李智對好學生的定義,“只要熱愛生活,就是一個有希望的人。”

而在孩子看不見希望的時候,教師應當成為那個點亮希望的人。小南(化名)是李智曾經的學生,接班之初,小南獨自坐著一個沒有同桌的單人桌,沉默寡言,若是問他幾句話,常常只會回答極為簡短的一句。一天,小南又長又黑的指甲引起了李智的注意。出于衛生考慮,李智叮囑小南回家剪指甲,但第二天,小南伸出的雙手,指甲還是又黑又長。于是,李智把小南帶回辦公室,親自替他剪指甲,一邊剪,一邊說:“你也不愛和老師說話,老師很難過,因為我很想聽一聽你的聲音。”話音落下,靦腆的小南沖李智第一次露出了笑容。

自那天以后,小南冰封的內心就像被李智鑿開一個缺口,冰面逐漸消融。李智日常的關切問詢,讓小南對李智也越來越親近。在學生的講述中,李智了解到小南跟著爺爺奶奶生活,家里靠爺爺撿垃圾補貼家用,父母在北京打工,且又生了一個弟弟。了解越深,李智對孩子越是心疼,也傾注了更多的關心與愛護。從課上主動給小南發言機會,到課下遇見小南就以一個擁抱問候,有了進步便獎勵小零食,小南逐漸陽光自信,成績也慢慢跟著提高。

2018年,李智收到小南發來的短信,“李老師,我考上大學了。”短短的一則信息,讓李智忍不住留下欣慰、幸福的眼淚,心里也涌起更多力量去面對日復一日的教育生活。“或許我每一天做的事情都很平凡,但卻能默默地改變很多孩子的人生,我認為很幸福。”李智認為,這是教師職業最偉大也最幸福的地方,也是她從教十三年來毫無職業倦怠感、眼里始終有光的重要原因。

55個孩子要有55個特點

即使孩子們畢業了,李智仍會留意學生后續的成長,她驚喜地發現,曾經的班長到了初中依然是班長,曾經的衛生委員、紀律委員到了初中也依然是衛生委員、紀律委員。在李智看來,這證明了學生在小學階段養成的能力,能有效幫助他們勝任新一階段的學習與生活,甚至能夠很快脫穎而出。

小學階段,教師應該培養學生哪些方面的能力?對此,李智有自己的答案:創新能力,自主探究能力,合作能力……所有能力中,創新能力是李智最看重,也最為努力培養的。引導學生閱讀時,她會鼓勵學生勇敢發表自己的見解,尊重孩子的每一種聲音;布置寫作任務時,她會鼓勵學生大膽想象,創意表達,即使寫出來的句子不符合邏輯和常規認知也沒關系,只要敢想、敢寫、講得通,就是她評判標準下的佳作。

在李智的引導下,班會課由老師組織轉變為學生組織,成了孩子們施展創意與才華的大舞臺。李智介紹,班里每一個學生都可以帶著策劃案來自由申報班會活動,活動的時間、地點、負責人員及意義,十來歲的孩子經由她的輔導和鍛煉,已經能夠寫得像模像樣。當策劃案報備通過后,學生就能通過班會課開展他們想要開展的活動。這一過程中,學生成為活動的策劃者、組織者和參與者,創新能力也由此增強。

采訪時,李智講述了一個對她影響頗深的漫畫:一個小木頭兒子被木墩子爸爸拉著去幼兒園,木頭兒子哭著鬧著不想進幼兒園,木墩子爸爸說,這是成長的必經之路,必須去。于是,木頭兒子哭著去了幼兒園,到了班上,他發現全班同學都是像他爸爸一樣的木墩子形狀,只有他與眾不同,還長著可愛的枝葉與嫩芽。漫畫的最后一頁,是木頭兒子也成了木墩子的形狀,變得和大家一樣了。

漫畫所諷刺的一刀切教育現象,是李智極力杜絕的。她理想中的教育,是全班55個孩子,就有55個特點,每個孩子都有自己閃光的地方,而每個閃光之處,也正是國家未來所需要的。保護孩子的天性和想象力,是李智對教育始終如一的堅守,“國家需要的不是一種人才,而是各方面的人才,教師要做的,就是尊重和發揚每個孩子獨特的所長。”FD741FE3-C838-4120-B9F5-72A4E8BEB77B