基于Anderson模型的佛山市衛(wèi)生服務(wù)利用公平性及影響因素分析

朱亞如,張佳偉,韓沛恩,王清波,傅虹橋,楊 莉

(北京大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院/北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部衛(wèi)生政策與技術(shù)評估中心,北京 100191)

公平性是衛(wèi)生服務(wù)系統(tǒng)績效的核心目標(biāo)之一。衛(wèi)生服務(wù)的公平性是指社會成員以需要為導(dǎo)向獲得衛(wèi)生服務(wù),而不是取決于其社會地位、收入水平等因素[1]。既往研究表明,我國衛(wèi)生服務(wù)利用存在諸多不公平的現(xiàn)象[2-4],年齡、婚姻狀況、受教育、收入、醫(yī)療保險、自評健康狀況等因素均會對衛(wèi)生服務(wù)利用產(chǎn)生一定程度的影響[5]。當(dāng)前針對衛(wèi)生服務(wù)利用公平性和影響因素的研究較多,而在此基礎(chǔ)上進一步通過集中指數(shù)分解研究各種因素對不公平貢獻程度的研究相對較少。本研究旨在通過對佛山市衛(wèi)生服務(wù)調(diào)查數(shù)據(jù)分析,了解佛山市居民衛(wèi)生服務(wù)利用水平、公平性以及影響因素,并為進一步改善衛(wèi)生系統(tǒng)公平、提升居民健康水平提供參考。

1 資料與方法

1.1 資料來源

本文利用2018年全國第六次衛(wèi)生服務(wù)調(diào)查佛山市地區(qū)樣本數(shù)據(jù)。調(diào)查采用多階段整群隨機抽樣,共抽取佛山市三水和順德2個區(qū),共計10個街道,1200戶家庭,3480名居民。本研究主要涉及個人情況調(diào)查表中居民人口與社會經(jīng)濟學(xué)特征以及居民衛(wèi)生服務(wù)利用相關(guān)情況,將15歲及以上居民共計2976人納入分析。

1.2 研究方法

1.2.1 衛(wèi)生服務(wù)利用

以兩周就診率、年住院率作為衛(wèi)生服務(wù)利用指標(biāo)。指標(biāo)公式如下:

兩周就診率=兩周就診人次/調(diào)查人數(shù)×100%

年住院率=年住院人次/調(diào)查人數(shù)×100%

1.2.2 影響因素分析

通過Anderson模型將衛(wèi)生服務(wù)利用的影響因素分為傾向特征、促進因素和需要因素3個維度。傾向特征指疾病發(fā)生前傾向于利用衛(wèi)生服務(wù)的人群特征,與醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)利用并非直接相關(guān),主要包括人口學(xué)特征、家庭社會結(jié)構(gòu)和健康信念特征,本研究選取年齡、性別、婚姻狀況和受教育程度4個指標(biāo)。促進因素包括可利用的個人、家庭資源和社區(qū)資源,指獲取醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的必要條件,選取家庭收入水平、是否有社會醫(yī)療保險2個指標(biāo)。需要因素主要用于衡量感知的衛(wèi)生服務(wù)需要,是導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)利用的前提和直接因素[6],納入了自評健康狀況和是否有慢性病2個指標(biāo)。

以兩周就診次數(shù)和年住院次數(shù)為因變量,上述Anderson模型中納入的所有影響因素為自變量,利用多因素Tobit回歸對衛(wèi)生服務(wù)利用的影響因素進行分析,P<0.05表示差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

1.2.3 集中指數(shù)分解法

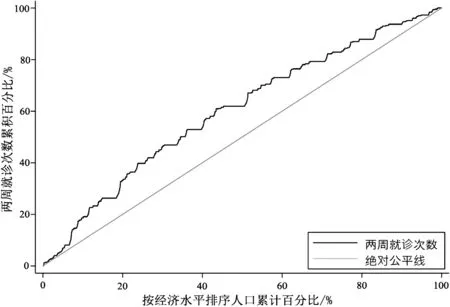

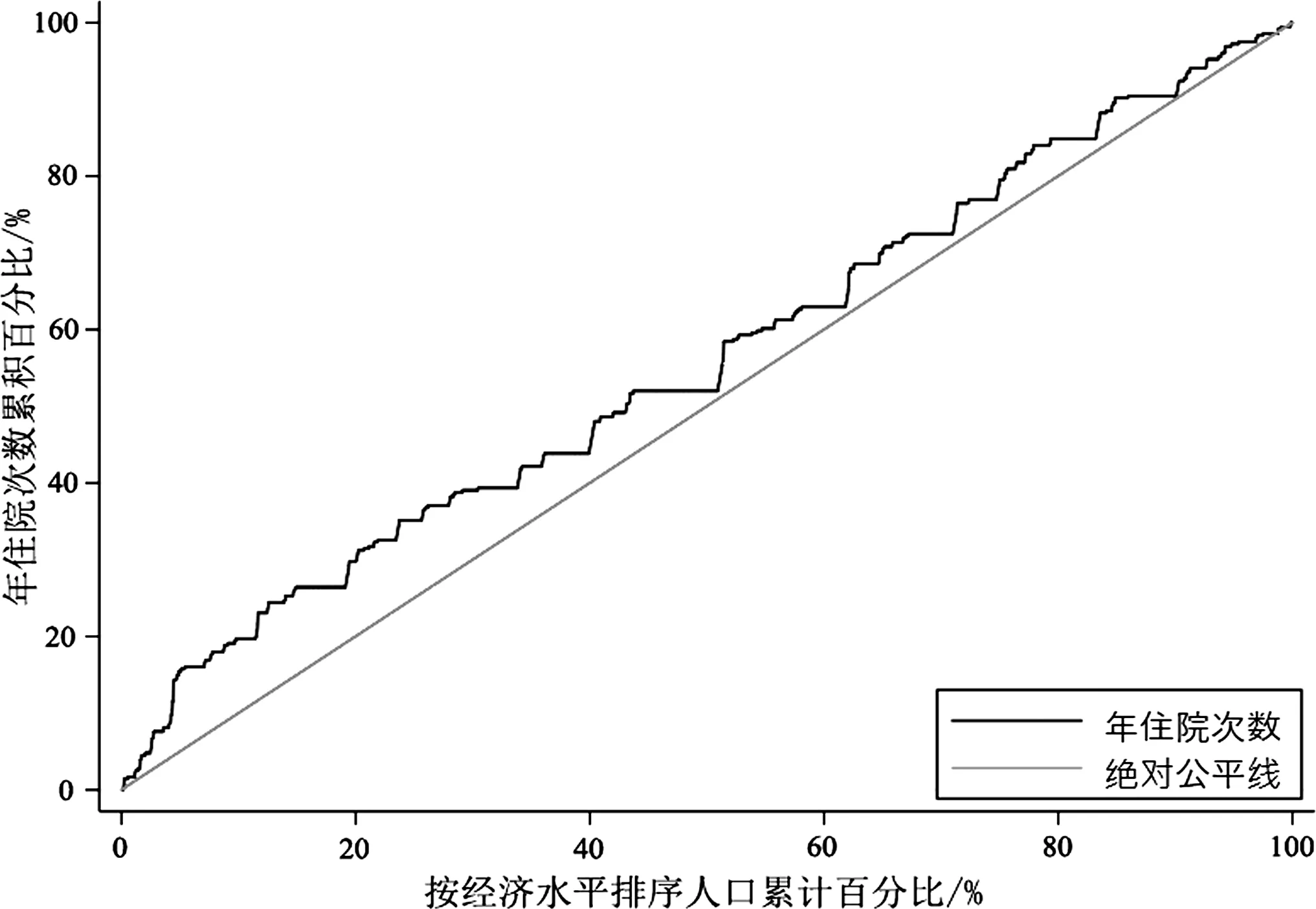

本研究利用Wagstaff[7]提出的集中指數(shù)分解法對衛(wèi)生服務(wù)利用的不公平程度進行研究。集中指數(shù)(Coincidence Index,CI)大小為集中曲線和絕對公平線之間面積的2倍。集中指數(shù)曲線可以在總體上反映人群衛(wèi)生服務(wù)利用的公平性,橫軸表示經(jīng)濟水平由低到高累計百分比,縱軸代表人群衛(wèi)生服務(wù)利用的百分比。

其中h代表兩周就診人次和年住院人次,r代表家庭年人均收入。CI取值范圍為-1~1,其值為負數(shù)表示衛(wèi)生服務(wù)利用偏向低收入人群,正數(shù)代表傾向于高收入人群,絕對值越接近0,表示利用越平均。

本文所有統(tǒng)計結(jié)果均采用STATA 15.1進行分析。

2 結(jié)果

2.1 基本特征

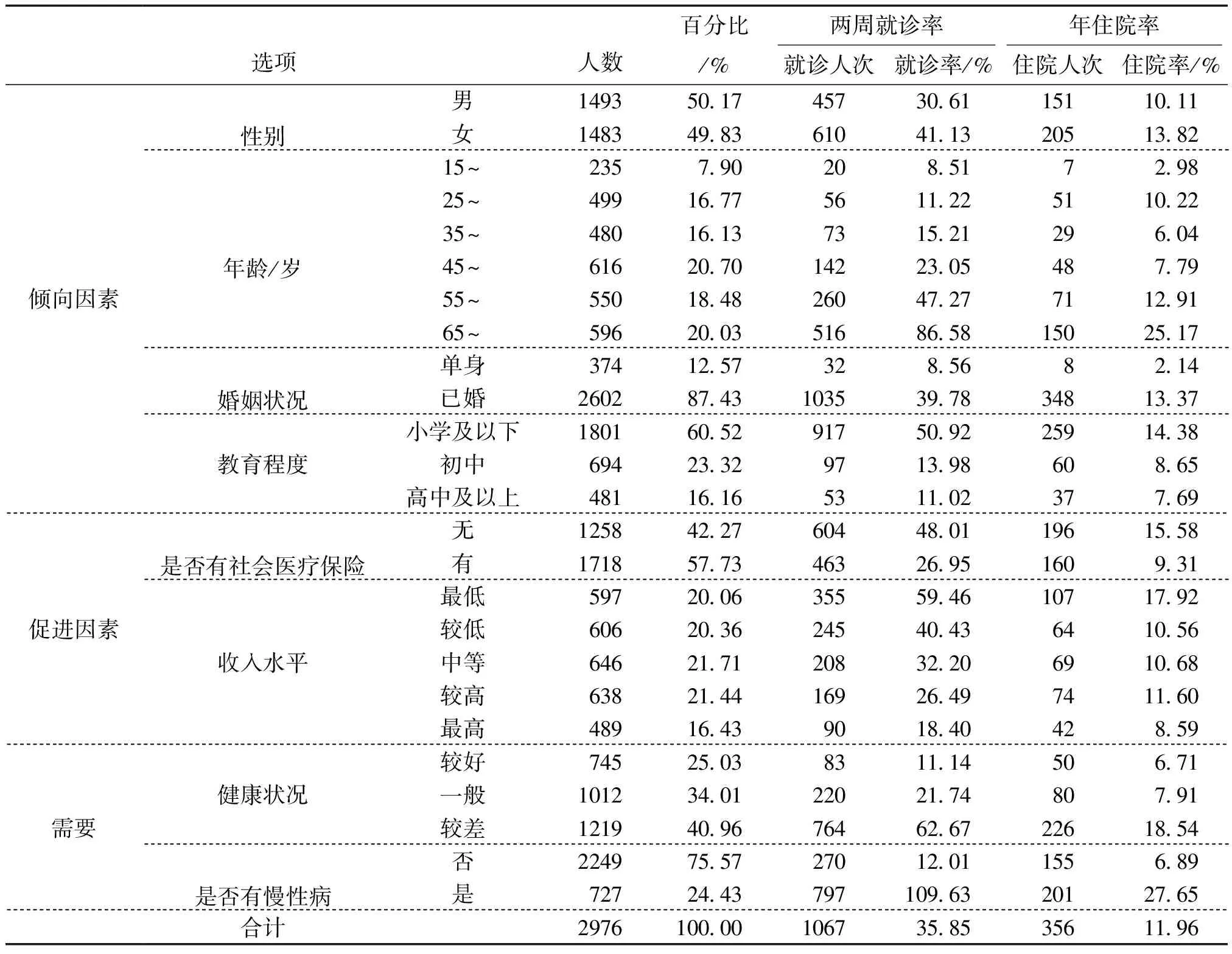

2976名研究對象中,男性和女性分別占50.17%和49.83%;年齡結(jié)構(gòu)中,老年人口占比較高,65歲及以上年齡組有596人(20.03%);受教育水平以小學(xué)及以下居民居多,共計1801人(60.52%);有社會醫(yī)療保險的居民為1718人,占57.73%;收入水平較低和最低占40.42%,中等和較高占43.15%;40.96%的人自評健康狀況為較差;慢性病患者727人(24.43%)。見表1。

2.2 居民衛(wèi)生服務(wù)利用

對居民衛(wèi)生服務(wù)利用情況進行分析,兩周就診1067人次,就診率35.85%。年住院356人次,住院率為11.96%。年齡較大、已婚、文化水平低、無社會醫(yī)療保險、收入水平低、自評健康狀況較差、慢性病患者衛(wèi)生服務(wù)利用率更高,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。55歲及以上居民衛(wèi)生服務(wù)利用大幅增加,65歲及以上居民兩周就診率、年住院率分別達到86.6%、25.17%。收入水平最低組的兩周就診率是最高組的3倍,年住院率是最高組的2倍。自評健康狀況較差組兩周就診率、年住院率分別為62.67%、18.54%,慢性病患者兩周就診率、年住院率分別為109.63%、27.65%,見表1。

表1 不同社會特征居民衛(wèi)生服務(wù)需求和利用情況

2.3 衛(wèi)生服務(wù)利用公平性分析

利用集中指數(shù)對居民兩周就診和住院服務(wù)利用的公平性分析,結(jié)果提示門診、住院服務(wù)利用集中指數(shù)均為負值(兩周就診次數(shù)CI=-0.20;年住院次數(shù)CI=-0.11),衛(wèi)生服務(wù)利用更多地集中在低收入人群,且門診服務(wù)利用對低收入人群的傾向程度大于住院,見圖1、圖2。

圖1 門診服務(wù)利用集中曲線

圖2 住院服務(wù)利用集中曲線

2.4 衛(wèi)生服務(wù)利用的影響因素分析

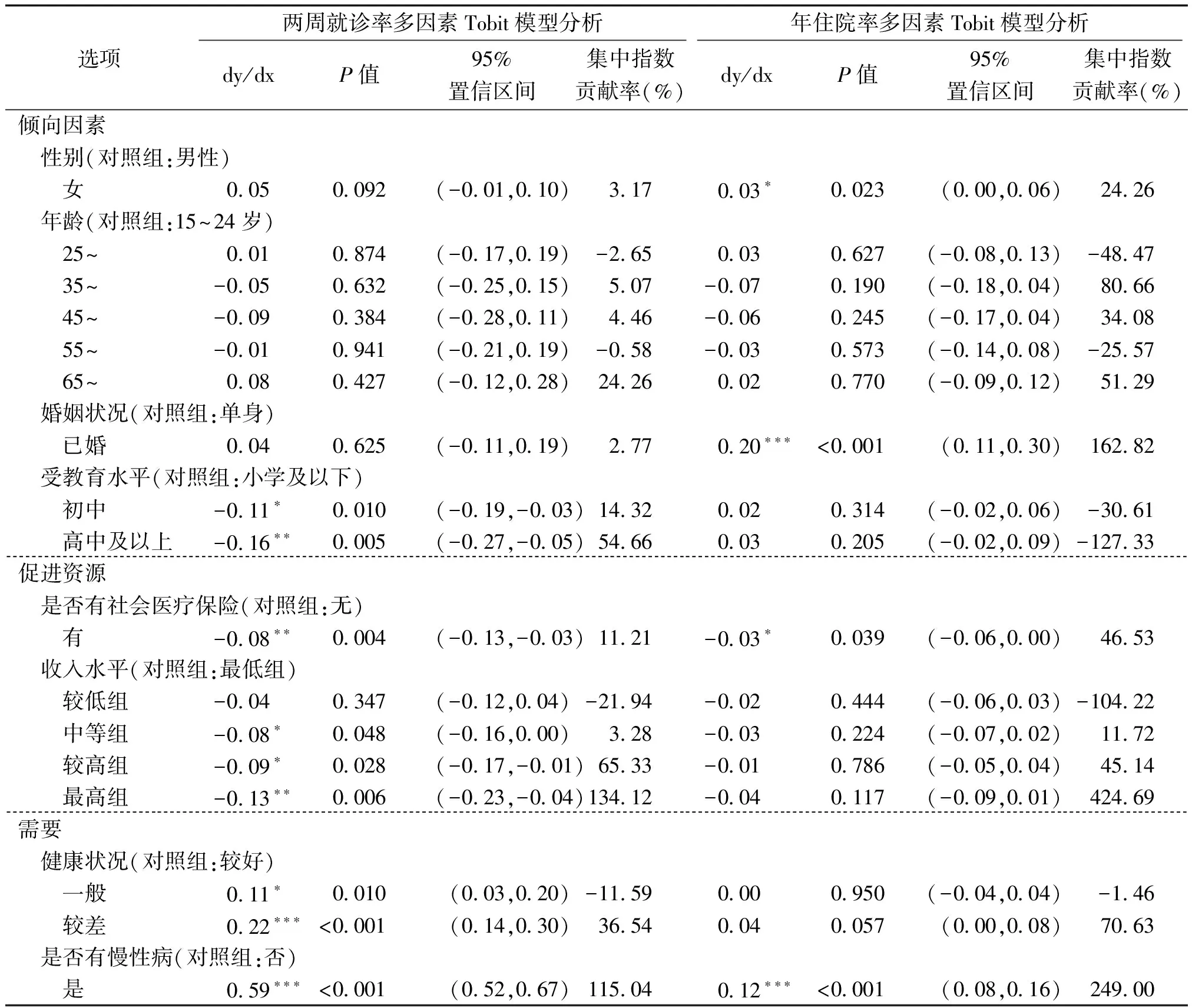

經(jīng)單因素分析,表2中兩周就診率和年住院率納入的影響因素均存在顯著的統(tǒng)計學(xué)意義,受篇幅所限文中不再具體展示。對兩周就診率多因素分析可知,傾向因素中,兩周就診率隨受教育程度升高而降低。初中、高中及以上文化水平的居民兩周就診次數(shù)與小學(xué)及以下文化水平組就診次數(shù)相比分別減少0.11次(P<0.01)和0.16次(P<0.01)。促進資源中,參加社會醫(yī)療保險的居民兩周就診次數(shù)比未參與社會醫(yī)療保險的居民少0.08次(P<0.01);收入水平越高就診率越低,較高、最高收入組兩周就診次數(shù)比最低組分別少0.09次(P<0.05)和0.13次(P<0.01)。需要維度中,自評健康狀況一般和較差的居民兩周就診次數(shù)分別比自評健康狀況較好的居民多0.11次(P<0.01)和0.22次(P<0.001);慢性病患者兩周就診次數(shù)比非慢性病患者的多0.59次(P<0.001)。從分解集中指數(shù)來看,受教育水平、收入狀況和是否有慢性病對總集中指數(shù)的貢獻率較大,分別為68.98%、180.79%和115.04%,此3項均促進了低收入人群對衛(wèi)生服務(wù)的利用。而性別、婚姻狀況等傾向因素和是否參與社會醫(yī)療保險對公平性影響較小(<20%),見表2。

對年住院率多因素分析可知,傾向因素中女性和已婚群體年住院次數(shù)顯著偏高。在促進資源中,參加社會醫(yī)療保險的居民年住院次數(shù)比未參保居民平均邊際效應(yīng)低0.03次(P<0.05)。在需要維度,慢性病患者年住院率比無慢性病患者高0.12次(P<0.001)。從分解集中指數(shù)來看,除受教育水平外其他因素對住院服務(wù)利用不公平的貢獻率為正值,其中婚姻狀況、收入和是否有慢性病對促進低收入人群住院服務(wù)利用的貢獻程度較大,分別為162.82%、377.33%、249.00%,見表2。

表2 基于多因素Tobit模型的衛(wèi)生服務(wù)利用影響因素分析

3 討論與建議

3.1 回歸分析結(jié)果結(jié)合集中指數(shù)分解可以提供更為充分信息

回歸分析可以得到不同特征人群組間衛(wèi)生服務(wù)利用的差異,解釋與社會人口學(xué)特征以及經(jīng)濟地位等有關(guān)的衛(wèi)生服務(wù)利用的不公平,但是回歸分析的局限性在于不能捕捉到各項因素對不公平的貢獻程度。而通過集中指數(shù)分解可以彌補這一缺陷,進一步解釋各種影響因素造成這種不平等的程度,發(fā)現(xiàn)主要因素[8]。本研究在多因素Tobit回歸分析的基礎(chǔ)上進行集中指數(shù)分解,探究造成衛(wèi)生服務(wù)利用不公平的主要影響因素,即婚姻狀況、教育水平、收入狀況和是否有慢性病等。通過識別這些因素可以為不同群體的患者提供更有針對性的政策覆蓋,進一步提升該地區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的公平性。因此,對于衛(wèi)生服務(wù)利用和健康公平性等類似研究,在回歸分析的基礎(chǔ)上進行集中指數(shù)分解分析,可以使研究更具應(yīng)用價值,為制定干預(yù)政策提供依據(jù),有的放矢,提高政策效率。

3.2 收入水平不再是阻礙居民衛(wèi)生服務(wù)利用的原因

佛山市居民兩周就診率和年住院率集中指數(shù)和多因素回歸均提示,低收入人群對衛(wèi)生服務(wù)利用更多,且集中指數(shù)分解提示,收入對衛(wèi)生服務(wù)利用不公平的貢獻程度較大。這與關(guān)于國內(nèi)其他地區(qū)“收入水平較高的居民對衛(wèi)生服務(wù)利用更多”的研究結(jié)果不同[9-11],但和針對北京市住院服務(wù)利用率的研究結(jié)果較為一致[12]。有研究表明[13,14]居民收入水平與健康狀況呈正相關(guān),與疾病發(fā)病率呈負相關(guān),個人的社會經(jīng)濟地位指數(shù)每增加一個單位,健康狀況良好的優(yōu)勢增加0.4%。其機制主要表現(xiàn)為社會經(jīng)濟地位越高的人越傾向于擁有和維護健康的生活方式,進而對健康水平產(chǎn)生影響。而本研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)不同于以上結(jié)果的“逆向”服務(wù)利用狀況。通過訪談和文獻分析,筆者認為這是由于佛山市衛(wèi)生服務(wù)利用公平性較好,衛(wèi)生服務(wù)利用不再完全取決于個人經(jīng)濟水平,而是更多地以需求為導(dǎo)向。由于收入水平較低的群體健康意識較低,因此其健康狀況可能相對較差,對于衛(wèi)生服務(wù)的需求相應(yīng)較高,進而轉(zhuǎn)化為實際的就醫(yī)行為。

3.3 佛山市醫(yī)保實際覆蓋率偏低,未參保/享受報銷人群面臨更高的健康風(fēng)險

本研究中參加社會醫(yī)療保險的居民兩周就診率和年住院次數(shù)比未參保居民平均邊際效應(yīng)分別低0.08次和0.03次,即未參保居民衛(wèi)生服務(wù)利用率更高。被調(diào)查居民社會醫(yī)療保險的參保率僅為57%,遠遠低于同期全國范圍內(nèi)95%的參保率[15]。筆者認為參保率低與佛山市人口結(jié)構(gòu)相關(guān),發(fā)達的民營經(jīng)濟吸引了大量流動人口,由于異地?zé)o法報銷、報銷水平低或報銷手續(xù)繁瑣等多重原因,使得部分在異地有醫(yī)保的流動人口無法享受到基本醫(yī)療保險的優(yōu)惠政策,并被誤認為未參保。相關(guān)研究表明,我國東部地區(qū)流動人口戶籍地城鄉(xiāng)醫(yī)保占比超過半數(shù),就醫(yī)、報銷更為方便可以提高流動人口城鎮(zhèn)職工保險的參保率[16]。未參保居民衛(wèi)生服務(wù)利用率更高,還可能是由于需求導(dǎo)致的。未參加本地醫(yī)保的人群多為收入水平較低且從事勞動強度大的體力活動的流動人口,這種工作特征帶來了更高的健康風(fēng)險[17],進而產(chǎn)生了更高的衛(wèi)生服務(wù)需求。因此對吸引流動人口較多的發(fā)達城市,應(yīng)加快改善醫(yī)療保險制度的銜接,推進異地醫(yī)保險實時結(jié)算,使更多流動人口享受到基本醫(yī)療保險的福利政策。同時,推進行之有效的健康教育和健康促進措施,促進全民健康水平提升。

3.4 慢性病已成為衛(wèi)生服務(wù)利用的重要影響因素

在控制其他因素不變的條件下,慢性病患者兩周就診次數(shù)比非慢性病患者高0.59次,年住院率比無慢性病患者高0.12次,慢性疾病的存在對獲得公平的醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)生了顯著的正向影響。這與之前的研究結(jié)果基本一致[18],需求因素對慢性病患者的兩周就診率影響最大[19]。人均年收入水平較低的慢性病患者衛(wèi)生服務(wù)利用率更高,可能與經(jīng)濟水平較高者往往于兩周前就診,遵醫(yī)囑或健康水平較好有關(guān)[18]。目前佛山市慢性病患病率為24.43%,且相關(guān)危險因素(如不良生活習(xí)慣、環(huán)境污染、職業(yè)暴露等)依然存在,已成為威脅居民健康的主要疾病類型。因此,將疾病預(yù)防關(guān)口前移,通過消除或減少慢性病相關(guān)危險因素降低發(fā)病率[20],以及通過健康教育提升居民健康素養(yǎng),對于減輕慢性病危害至關(guān)重要。另一方面需要注重提升醫(yī)療機構(gòu)對慢性病患者的疾病管理水平,尤其應(yīng)對低收入慢性病患者群體加強關(guān)注。強化基層醫(yī)療機構(gòu)公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療的兩個“網(wǎng)底”功能,落實家庭醫(yī)生居民健康守門人的責(zé)任,探索通過組建家庭醫(yī)生團隊、醫(yī)護“一對一”等慢性病健康管理模式,提升慢性病精細化管理,切實減輕慢性病疾病負擔(dān)。