插畫藝術介入非遺文化衍生品設計的表現研究

吳濤

插畫藝術是世界通用的表現性語言,隨著數字媒介的發展,其在藝術語言、表現手法、色彩運用、風格特色等方面都有跨越式發展,加之其涉獵的題材范圍比較廣泛,眾多產品設計都在努力實現與插畫藝術跨界融合的目標。非遺文化作為地域特有的文化資源,其蘊含的文化底蘊與傳承價值進一步被挖掘,在文旅產業的推動下,實現傳統非遺文化衍生產品的現代轉化與藝術化開發成為文化衍生品精品化發展的途徑。此舉也促進了鄉村文旅經濟的發展,有助于鄉村振興的實現。

“文旅融合”視域下非遺文化衍生品的發展態勢

非遺“生產性保護”助力衍生品開發

當下,中國非遺文化在“民族民間文化保護工程”的推動下,呈現出科學化、規范化和法制化特點。這使得非遺文化由以往的項目性保護,開始走向全國整體性、系統性的保護階段[ 1 ]。“生產性保護”則是在此階段針對非物質文化遺產提出的有效傳承模式與發展路徑。文化部副部長項兆倫于2014年6月在“全國城鎮化進程中的非物質文化遺產保護論壇”上指出:“非遺衍生品的開發目的是使非遺文化元素有機嵌入人們日常生產生活,促進就業,提高傳承人群收入,吸引高素質人才參與非遺保護生產。”[ 2 ]此舉進一步明晰了非物質文化遺產衍生產品的開發是非遺“生產性保護”的有效途徑,也是帶動鄉域經濟脫貧致富的新模式。隨著非遺文化保護漸入佳境,非遺文化產業也呈現出多舉措發展動向。其主要表現為:促進非遺文化與旅游產業融合;賦能鄉域非遺文創產業升級;搭建非遺文創產品孵化平臺;培育非遺文創品牌化效應等。同時,政府部門也出臺相關保護政策,突出政府主導的傳承機制;建立非遺傳承人研培機制;凸顯數字互聯網推廣與營銷等措施,多方位推動非遺文化“生產性保護”的發展,進一步帶動非遺文化衍生產品的開發與生產。

文旅融合助推非遺衍生品體系化設計

從全國來看,文化旅游產業已成為多地“鄉村振興”的重要支柱產業,文化旅游代替了傳統的觀光旅游,成為當下旅游經濟的新業態。其依托地域文化資源,挖掘非遺文化對文化旅游資源的增長點,拓展非遺文化在鄉村旅游經濟中的業態布局,建立起一系列以“非遺”為主題內容的“原真性”博物館、主題公園、遺產廊道、民俗節慶、舞臺化表演、文化保護區、手工藝制作、商品集市等開發模式,使非遺旅游集參與性、體驗性、文化性、傳承性于一體。貴州丹寨錦繡谷以鄉鎮合作社、村寨工坊為途徑,挖掘少數民族刺繡、蠟染、織布、造紙等非遺內容,專注打造手工非遺文化衍生產品,通過“實體店+電子商務”的營銷模式,建立了眾多民族文創的代表性品牌。四川省北川羌族自治縣依托豐富的禹羌文化資源推出了“大禹祭祀”“羌歷新年”“沙朗節”等10余個非遺民俗文化節慶品牌,打造創意集市,開發富有地域特色的非遺民俗衍生產品,每年吸引游客近100萬人次,取得了良好的經濟效益。“非遺文創”依托非遺資源,通過創意性和體系化設計,開發出集文化性、知識性和實用性于一體的系列文化衍生產品,依托非遺工坊、非遺博物館、非遺文化產業園、非遺主題景區等旅游新業態,拓寬非遺文化衍生產品的銷售渠道,實現文化創意產品的經濟增收,從而助力鄉村經濟的振興。

插畫藝術運用于非遺文化衍生品中的具體優勢

加大民間文化的傳播力度

插畫藝術在傳統技法的表現基礎上,不斷拓展其視覺語言的界限,同時依托數字化技術,呈現出多元的藝術風格。隨著國家大力推進對優秀傳統文化和民間文化的保護,文化類主題近年來成為被聚焦的對象,民間故事、鄉韻風情、民俗技藝等主題被挖掘,民間特色文化逐漸成為插畫工具渲染的對象。加之插畫藝術更易刻畫出多元的風格,表現亮麗和諧的色彩,構建靈活多變的圖式,彰顯前衛新穎的視角等特點,越來越多的非遺民俗文化主題被創作出來,體現出很強的時代性和時尚性,已然成為藝術表現領域的精品。這些承載著民間技藝的插畫藝術具有直觀、前衛、多彩的表現力,其可以與產品載體相融合,附載或粘貼于非遺衍生產品表面,彰顯功能與美的融合,在讓受眾體驗非遺產品功能的同時,將歷代流傳的民間文化、價值觀念、藝術審美潛移默化地物化于產品載體之中并進行活態傳承,使民間文化得以延續和發展。

促進非遺衍生品設計的個性表達

插畫藝術繼承了繪畫語言的表現性,在追求風格各異的時代,不斷刻畫著不同類型的主題,表達著不同層面的文化內涵。與此同時,很多前衛的藝術家、繪畫愛好者也在插畫設計領域標新立異,促進了插畫語言的與時俱進與個性的表達。無論是細膩的畫風,還是粗獷的涂鴉風格,都能彰顯出插畫藝術的獨特風格。當下,插畫藝術的色彩也迥異于傳統繪畫的用色,其依附于數字技術而變得更加亮麗,大膽的色調和異乎尋常的配色,是前衛藝術表達的寫照。可以說,插畫藝術在富于表現性的同時,散發著個性的魅力與前衛的時尚感。當前時代是交融的時代,跨界融合是傳統與現代的交疊,更是文化與時尚的互融。非遺衍生品與插畫藝術的融合能體現出互補的作用,更能借助視覺語言彰顯個性之風,讓脫胎于傳統民間的制作技藝煥發新的魅力,更能讓衍生產品中的民俗文化綻放異彩。目前,“雅昌藝品”已經依托于民間非遺文化資源并借助插畫手法,開發出鼠標墊、鎮紙等近百種藝術衍生品。

提升非遺衍生產品的附加值

插畫藝術與文化類主題相融合,能體現出較高的人文性、藝術性與審美價值。知名藝術家和插畫設計師的插畫作品能借助其名氣與影響力產生較高的收藏價值,插畫佳作的藝術授權也成為實現非遺衍生品高附加值的渠道,其通過挖掘服務、版權確權、設計制作服務,授權交易服務、供應鏈管理服務等環節逐漸提升產品的附加值[ 3 ]。國際藝術授權產業的發展史至今還不到30年,但每年藝術授權的衍生商品營業額超過180億美元。有資料顯示,美國是全球藝術授權產業最發達的國家,其藝術授權產業的總產值是藝術品拍賣成交額的三倍以上。近年來,上海知識產權園藝術品中心與“多彩匯”“上海故事”等品牌廠商合作,并在家居用品、絲巾、紙巾包裝等領域進行了相關的授權嘗試,取得了顯著成效。該中心運營總監袁媛說:“今年的展覽主要圍繞‘插畫這一主題,一方面因為插畫的畫種本身帶有一種輕松活潑的氣質,可以給人們帶來快樂,成為授權市場接受度比較高的藝術品種;另一方面,插畫發展也需要從出版的束縛中脫身出來,與人們的日常生活相結合,成為美化生活的元素。”達州非遺文化衍生品的開發設計也應以“承載多元非遺文化”為核心,把鄉村豐富的特色民俗、傳統舞蹈、傳統戲劇、民間文學等非遺資源作為本體,借助民間文化資本和商業運作,深挖文化價值,凝練特色符號,通過創新思維,融合前衛的設計理念,通過“創作、打造、孵化”生成實施路徑,形成富有張力和高附加值的文化衍生產品[ 4 ]。F5CDB448-6613-4745-8A8B-48E744E4B6BE

“石橋火龍”非遺衍生品設計中插畫的具體運用

為推進達州非物質文化遺產的傳承和促進達州文旅經濟的發展,圍繞“石橋火龍”民俗文化進行了一系列非遺文化衍生品的設計,其主要的路徑是將“石橋火龍”題材的插畫運用于產品設計中,以文化意蘊的傳達、語言風格的裝飾、色彩調性的烘托、設計布局的營造等幾個方面構建非遺衍生品的文化、特色與內涵,此舉進一步促進了達州非遺文化資源的轉化與利用。

文化意韻的傳達

插畫設計是致力于視覺溝通的圖形語言[ 5 ],其介入到非遺衍生品的外在視覺表現中,起到了美化產品、完善功能和傳承文化的作用。“石橋火龍”民俗作為四川省非物質文化遺產的代表,其具有鮮明的典型性、可塑性以及強烈的藝術感染力。插畫的表現方式是對非物質文化遺產“石橋火龍”元素藝術化、審美化的再現,結合創意想法,生動、具體、詳實地對典型傳統民俗文化符號進行全方位的塑造。因此,從“石橋火龍”插畫藝術本身來講,其是對民俗文化活動內容及儀式的藝術再現,是具有非遺文化基因特質的表現藝術。如此一來,將這種繪畫性的表達方式衍生為物質產品,不僅轉譯了產品形式,延伸了產品的功能,更增添了產品的藝術感染力,同時使非遺衍生品繼承了“石橋火龍”這一文化基因,使受眾在體悟產品功能的同時,更對產品外觀造型中的插畫藝術語言有著視覺上的感知和內容上的探究。換句話說,也就是非遺文化借助插畫的藝術語言與產品融為一體,使其人文性、藝術性得以展現和傳播。同時,非遺藝術衍生品的設計與創新是實現鄉村振興戰略的重要環節,也是促進地方文創產業向實體化發展的基礎,具有很強的應用性和傳承價值,能起到宣傳、展示、傳承和弘揚達州非遺文化與地域特色的作用。

語言風格的裝飾

當代,插畫藝術進入到新的發展時期,并演變為多元的藝術風格,其包含扁平風格、漸變風格、矢量風格、涂鴉風格、白描風格、立體風格、水彩風格、繪本風格、裝飾風格等,這些是各國藝術家和插畫愛好者普遍使用和認同的風格形式。就此而言,無論何種風格,插畫語言都表現出個性鮮明的特點,且具有很強的裝飾性、藝術性及親和力。而裝飾性在“石橋火龍”非遺衍生品中體現得淋漓盡致,其不僅僅在于畫面本身具有概括、提煉的裝飾性意味,而且對衍生品具有美化、增彩、塑造的裝飾功能。例如在非遺衍生品休閑保溫杯中(如圖1),插畫構圖飽滿、色調鮮艷,火龍造型神韻靈動,猶如飛檐回繞在產品圓柱體表面,對產品具有塑形的視覺效果,同時也起著美化裝飾的功用。達州“石橋火龍”非遺衍生品中還刻畫了“躍龍門”“翻江倒海”“星云降雨”“龍卷風”等主體畫面(如圖2),運用夸張和凸顯主體的手法,輔以中國傳統的云紋、水紋來穿插點綴(如圖3),建構了產品外在的視覺裝飾語言。

色彩調性的烘托

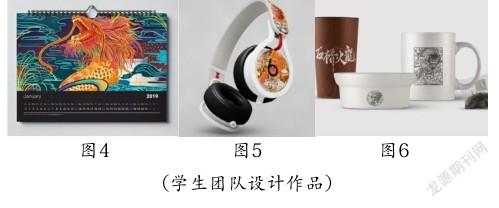

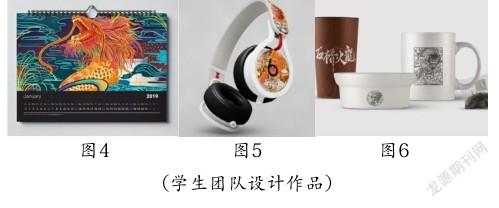

色彩調性是插畫藝術固有的特征之一。版畫插畫中的色彩黑白剛硬,水彩插畫中的色彩細膩柔和,數字插畫中的色彩亮麗明快,這些都構成了插畫不同的色彩調性。馬蒂斯曾說過:“如果線條是訴諸心靈的,色彩就是訴諸感覺的。”可以說,插畫藝術的色彩調性可以直接影響產品外在表征的情感投射。在“石橋火龍”系列插畫中(如圖4),大體上采用了火紅暖色調和藍綠冷色調作為整體色彩的調性,鮮艷的色調表現出舞火龍的情節,冷色調則體現出神龍降臨石橋的震撼。這些富于民間特色的插畫衍生為藝術產品,讓以功能性為主導的產品披上了華麗的外衣,此舉在很大程度上提升了產品的視覺沖擊力和色彩感染力。與此同時,插畫的色彩也為產品注入了一些感性因素,延展了產品的活力。例如在無線頭戴耳機產品中(如圖5),“石橋火龍”題材插畫中紅黃熾熱的暖色調給受眾以火熱、激情的感官體驗,這也為此款耳機產品賦予了動感、火熱、激情等情感體驗。

設計布局的營造

插畫藝術在非遺衍生品中的應用效果很大程度上體現在設計布局的營造上。其主要體現在兩個方面:一是插畫設計本身存在構思設計的布局。其包含風格、題材、構圖、色彩等方面的因素,將插畫語言與非遺衍生品相匹配,是基于衍生品整體設計的前提下進行的布局設計。二是從非遺衍生產品出發,選擇合適的插畫及其部分并將其應用在衍生品中。主要采用整體應用、局部擇取、變換拼接等設計手法。整體應用,顧名思義是將插畫完整的圖案應用在非遺衍生品的設計中,體現出完滿及強烈的視覺沖擊力;局部擇取是選擇插畫中適宜、得當的部分運用到產品設計中;變換拼接則是根據產品的需要把兩幅或者兩幅以上插畫中的不同畫面利用嫁接、變換思維等方式恰當地融合在一起,從而滿足產品裝飾和塑形的需要。例如在“石橋火龍”日用茶具系列產品中選擇龍首及主體圖案應用到產品中(如圖6),留白部分較多,體現了古樸、簡約的風格,該設計手法符合衍生產品風格類型的定位。

插畫藝術介入鄉村非遺文化衍生品的設計是跨界融合的典范,也是文旅融合背景下鄉村非遺民俗文化以產品實體“走出去”的需要,更是實現鄉村非遺文化傳承的有效路徑。非遺文化衍生品的開發應立足時代傳承的要求和鄉村產業發展的需要,以“文化性價值”為核心,以“創新發展”為驅動,以“塑造品牌”為導向,轉變開發思路,拓展產業布局,多維度、多層面地進行非遺文化衍生品的開發與對接,更好地為以旅游產業為主導的鄉域特色文創經濟增添活力,努力實現非遺特色文化資源的創造性轉換和創新性發展。

參考文獻

[1]王文章.中國非物質文化遺產概論[M].北京:文化藝術出版社,2006.

[2]魏利粉.非物質文化遺產衍生品設計開發[D].武漢:武漢紡織大學,2016.

【基金項目】四川革命老區發展研究中心項目“鄉村振興視域下四川革命老區非遺文化衍生品的開發與創新設計研究”(SLQ2020SB-04);四川省第四批省級創新創業課程、四川文理學院校級一流課程《包裝設計》階段性成果。F5CDB448-6613-4745-8A8B-48E744E4B6BE