紙上舞臺乾坤大

王悅陽

戴敦邦作品《游園》。

作為傳統文化的優秀代表,昆曲與國畫堪稱雙璧,無不以其形象化、虛擬型與民族性而具有生生不息的生命力,代代相傳,發揚光大。也正因此,數百年來這對姐妹藝術始終相伴相依,佳話不斷。在其中,當代國畫大師戴敦邦先生更具典型代表性,他不僅從戲曲表演的眼神、程式、造型中吸收大量元素以豐富其“戴家樣”繪畫藝術,還曾繪制大量精彩的戲曲人物畫作品,并自費組織“田笙昆曲研習社”長達二十余年,定期與諸多昆曲同好共樂,更與俞振飛、蔡正仁等幾代昆曲藝術家友情深厚,相敬相知,堪稱丹青與氍毹因緣中最具典型的藝術家。

綜觀戴敦邦先生的戲曲情緣,不難發現,其對于戲曲的熱愛,首先是對優秀民族文化藝術發自肺腑的喜愛、崇敬與贊美。他所喜歡的戲曲作品,經常描繪的戲曲人物,大都寄寓著他自己的精神追求與道德情懷。比如,他喜歡看《醉打山門》,更愛畫那個“赤條條來去無牽掛”的魯智深,稱他為“梁山好漢第一人”。因為在他看來,魯智深是水滸英雄里的真好漢,胸懷坦蕩,古道熱心,既天真爛漫又不失赤子之心。他從昆曲《夜奔》中受到啟發,曾多次畫過《林教頭風雪山神廟》,寄托自己對這一逼上梁上的末路英雄由衷的敬佩與感嘆。他對飽看興亡夢幻、晚年流落江南的宮廷樂師李龜年也寄予同情,彈詞里的名曲《一枝花》《七轉》他不僅經常演唱,更多次為李龜年畫像,以寄托自己對歷史滄桑、興衰更替,還似人生一夢中的感嘆與唏噓……這些古典戲曲人物或忠肝義膽,或青史名標,性格各異卻都有著大品格、大情懷,體現了偉大的民族精神與崇高的人格魅力。這正是戴敦邦先生所向往和崇敬的先賢,因此他會不吝筆墨地多次描繪、表現之。

從愛戲、看戲、學戲到畫戲,戴敦邦筆下的戲曲人物,形神兼備,流傳廣泛,影響深遠,無一不傳遞著濃濃的“戲味”。無論是《刀會》中那威嚴肅穆的造型,還是《驚夢》里兩兩呼應的眼神,抑或是《活捉》里令人發噱的神態,《哭像》時翻飛水袖透出的情緒……他筆下的許多折子戲畫出了人物在特定程式動作中傳遞的特殊情感。強調角色之間所傳遞的關系、情韻與趣味,動靜結合,細膩傳神地表現了昆曲折子戲中最核心的精彩細節,以其蒼勁老辣的線條,勾出戲魂,畫出戲骨,用筆生動,造型豐滿,設色濃烈,使外行見之喜愛,內行觀后贊嘆。

值得一提的是,數十年來,戴先生由衷且真誠地熱愛民族戲曲藝術,并扎扎實實地從中學習、借鑒到了許多藝術精華,可以說,他是抱著尊敬、敬仰、熱愛的態度,來將戲曲人物化于自己筆端的,而絕非當今一些所謂的“戲曲畫”,僅僅是借戲曲的名字與外形,胡亂涂抹,絲毫不講究戲理戲情,更不尊重戲曲藝術的“四功五法”來之不易,僅僅作為一種“游戲筆墨”而不負責任的隨意創作,不看戲而畫戲,甚至還美其名曰“舍形取神”。對此,戴敦邦先生是予以否定的,他曾直白而準確地向筆者表示:“畫戲,就要像戲。使人一看就知道是什么戲,哪個人物,哪位角兒演出的,這才是功夫。不然,畫戲做什么呢?”這一番話語,雖然淺顯直白,卻值得今天的藝術家反思與體會。只有熱愛、熟悉、研究之后,才能選擇如何表達、體現,綜觀戴敦邦先生的“戴家樣”藝術,正是走的這樣一條守正創新的道路。

筆歌墨舞新時代,丹青氍毹共翩躚。在戴敦邦先生數量眾多的戲曲人物作品中,寄托了先生對傳統戲曲藝術的傳承發揚的拳拳之心,那份溢于言表的真情實意,令人感動。

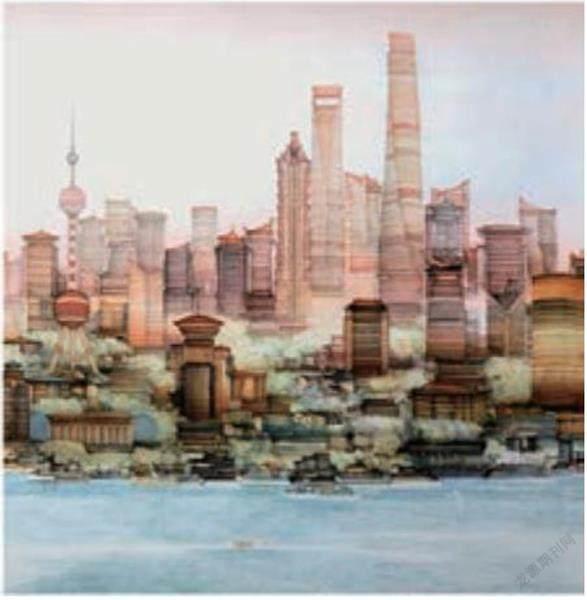

《六月的上海》汪家芳