組合式外固定支架聯(lián)合綜合護理干預(yù)治療四肢骨折患者的效果分析

廖燕湘,肖遠瓊,賈 斌

(廣西壯族自治區(qū)南溪山醫(yī)院創(chuàng)傷骨科與手外科,廣西 桂林 541002)

四肢骨折患者日常活動嚴重受限,臨床主要表現(xiàn)為骨折部位腫脹和畸形,同時患處疼痛較為劇烈,對患者日常生活造成了嚴重影響。內(nèi)固定術(shù)是臨床治療四肢骨折的主要方法之一,其可對患者肢體斷裂處進行固定,但手術(shù)過程中對患者軟組織剝離嚴重,同時可對骨折部位造成二次創(chuàng)傷,延長患者住院時間[1]。隨著固定支架技術(shù)的發(fā)展,組合式外固定支架逐漸被應(yīng)用于四肢骨折患者的治療中,其可在對患者骨折部位進行螺釘固定后再次對骨折部位進行固定,有助于促進骨折愈合[2]。此外,綜合護理干預(yù)通過功能鍛煉、心理護理等對四肢骨折患者進行多方面的干預(yù),可有效緩解患者術(shù)后疼痛,有助于患者術(shù)后恢復(fù)[3]。基于此,本研究主要探討組合式外固定支架聯(lián)合綜合護理干預(yù)對四肢骨折患者骨折恢復(fù)情況及血清Ⅰ型前膠原羧基端肽(P Ⅰ CP)、骨鈣素(BGP)水平的影響,現(xiàn)將研究結(jié)果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 按照隨機數(shù)字表法將2020年10月至2021年10月廣西壯族自治區(qū)南溪山醫(yī)院收治的160例四肢骨折患者分為對照組和觀察組,各80例。對照組中男、女患者分別為49、31例;年齡37~61歲,平均(53.64±2.61)歲;體質(zhì)量指數(shù)(BMI)18~23 kg/m2,平均(20.93±0.32) kg/m2;上肢骨折49例,下肢骨折31例。觀察組中男、女患者分別為47、33例;年齡35~61歲,平均(54.03±2.98)歲;BMI 19~23 kg/m2,平均(20.98±0.29) kg/m2;上肢骨折52例,下肢骨折28例。兩組患者一般資料經(jīng)比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),組間具有可比性。納入標準:符合《中國開放性骨折診斷與治療指南(2019年版)》[4]中關(guān)于四肢骨折的相關(guān)診斷標準者;凝血功能正常者;符合手術(shù)操作指征者;依從性較好,無交流障礙者等。排除標準:粉碎性骨折者;有四肢骨折手術(shù)史者;伴有骨腫瘤、骨質(zhì)疏松癥者;伴有全身感染性疾病者;有手術(shù)禁忌證者等。本研究經(jīng)廣西壯族自治區(qū)南溪山醫(yī)院醫(yī)學倫理委員會審核并批準,所有患者及其家屬均簽署知情同意書。

1.2 手術(shù)與護理方法

1.2.1 手術(shù)方法 對照組患者行內(nèi)固定術(shù)治療,術(shù)前確定患者骨折部位與骨折情況后,對患肢進行消腫治療和實施牽引固定,待腫脹消失后實施手術(shù)。具體手術(shù)方式如下:患者取仰臥位,局部麻醉后,以骨折斷端為中心,縱向逐層切開組織,清除骨折斷裂端血腫塊后復(fù)位,采用克氏針對最大的骨折塊進行固定;鋼板內(nèi)固定則是將鋼板插入脛骨外表面,并使鋼板在脛骨遠端前方橫過,在骨折兩端利用螺釘固定,固定后用0.9%氯化鈉溶液沖洗傷口,進行切口縫合處理,術(shù)后給予常規(guī)抗感染治療。觀察組患者行組合式外固定支架治療,術(shù)前觀察、麻醉、體位同對照組,麻醉后X線透視下于骨折近端和遠端置入2枚固定螺釘復(fù)位,對于穩(wěn)定性骨折患者采取單平面骨折端加壓固定處理,對于不穩(wěn)定性骨折患者根據(jù)雙側(cè)外固定器的原理進行固定,然后安裝組合式外固定架(深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司,型號:WGDⅢ),并根據(jù)患者情況調(diào)整支架壓力,確定支架的穩(wěn)定性。手術(shù)結(jié)束后適當調(diào)節(jié)外固定支架螺絲與加壓桿,給予止痛及抗感染、抗凝治療。兩組患者均于術(shù)后隨訪3個月。

1.2.2 護理方法 兩組患者住院期間均進行綜合護理干預(yù)。①術(shù)前護理:入院后醫(yī)護人員對患者進行健康宣教,根據(jù)患者的文化程度告知患者四肢骨折的危害和圍術(shù)期綜合干預(yù)在預(yù)防血栓形成方面的重要性;加強對患者的基礎(chǔ)檢查,評估患者動脈情況和凝血功能等。②術(shù)中護理,術(shù)中密切配合手術(shù)醫(yī)師的操作,做好患者保暖工作,密切監(jiān)測患者生命體征。③術(shù)后護理:遵照醫(yī)囑對患者進行抗凝、抗感染治療,并在患者臥床期間幫助患者進行股四頭肌被動鍛煉,雙膝關(guān)節(jié)進行屈曲、旋轉(zhuǎn)鍛煉,15~20 min/次,2~3次/d,可根據(jù)患者恢復(fù)情況逐漸增加運動訓練的強度,延長運動訓練的時間;骨科患者尤其是老年患者由于術(shù)后臥床時間較長可導致患者出現(xiàn)抑郁、焦慮等負面情緒,護理人員可對患者負面情緒進行疏導以改善患者心理狀態(tài)。

1.3 觀察指標 ①優(yōu)良率。術(shù)后3個月,根據(jù)患者恢復(fù)情況與《臨床骨科診療新進展》[5]中四肢骨折的療效評估標準評定優(yōu)良率,優(yōu):X線片顯示骨折處對位線完全吻合,無肢體畸形,肢體功能正常;良:X線片顯示骨折處對位線吻合>1/2,無肢體畸形,肢體功能基本恢復(fù);可:X線片顯示骨折處對位線吻合為1/3~1/2,無肢體畸形,肢體功能受限;差:X線片顯示骨折處對位線吻合<1/3,出現(xiàn)肢體畸形,肢體功能嚴重受限。總優(yōu)良率=(優(yōu)+良)例數(shù)/總例數(shù)×100%。②骨代謝指標。分別于術(shù)前、術(shù)后14 d、術(shù)后3個月采集兩組患者空腹靜脈血5 mL,以3 500 r/min的轉(zhuǎn)速離心10 min后取血清,采用酶聯(lián)免疫吸附實驗法檢測血清P Ⅰ CP、BGP水平。③血管內(nèi)皮生長因子(VEGF)、血小板衍生生長因子(PDGF)水平。血液采集、血清制備及檢測方法同②,檢測血清VEGF、PDGF水平。④疼痛情況。分別于術(shù)前、術(shù)后14 d、3個月,采用視覺模擬疼痛量表(VAS)[6]評分對患者的疼痛程度進行評價,總分為10分,分數(shù)越高表示患者疼痛越強烈。

1.4 統(tǒng)計學方法 應(yīng)用SPSS 22.0統(tǒng)計軟件分析數(shù)據(jù),計量資料與計數(shù)資料分別以(±s)、[ 例(%)]表示,分別采用t、χ2檢驗比較,多時間點計量資料比較采用單因素方差分析。以P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

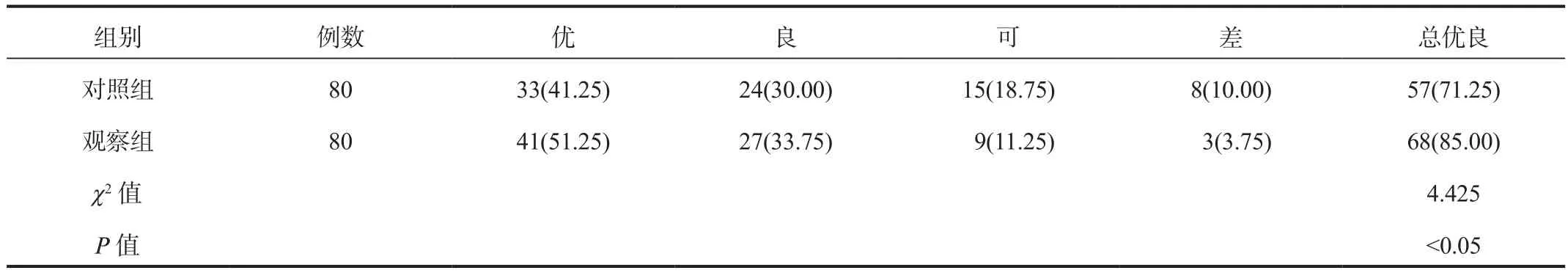

2.1 優(yōu)良率 術(shù)后3個月,對照組與觀察組患者總優(yōu)良率分別為71.25%、85.00%,經(jīng)比較,觀察組患者的總優(yōu)良率高于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者優(yōu)良率比較[ 例(%)]

2.2 骨代謝指標 與術(shù)前比,術(shù)后14 d、3個月兩組患者的血清P Ⅰ CP、BGP水平均呈升高趨勢,且觀察組高于對照組,差異均有統(tǒng)計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患者骨代謝指標比較( ?±s?, g/L)

表2 兩組患者骨代謝指標比較( ?±s?, g/L)

注:與術(shù)前比,*P<0.05;與術(shù)后14 d比,#P<0.05。P Ⅰ CP:Ⅰ型前膠原羧基端肽;BGP:骨鈣素。

組別 例數(shù)P Ⅰ CP BGP術(shù)前 術(shù)后14 d 術(shù)后3個月 術(shù)前 術(shù)后14 d 術(shù)后3個月對照組 80 88.85±8.82 114.46±13.28* 148.48±31.29*# 1.89±0.67 2.75±0.35* 3.56±0.56*#觀察組 80 89.72±8.75 158.46±18.48* 187.43±43.89*# 1.93±0.62 3.67±0.46* 4.47±0.57*#t值 0.626 17.294 6.463 0.392 14.236 10.186 P值 >0.05 <0.05 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05

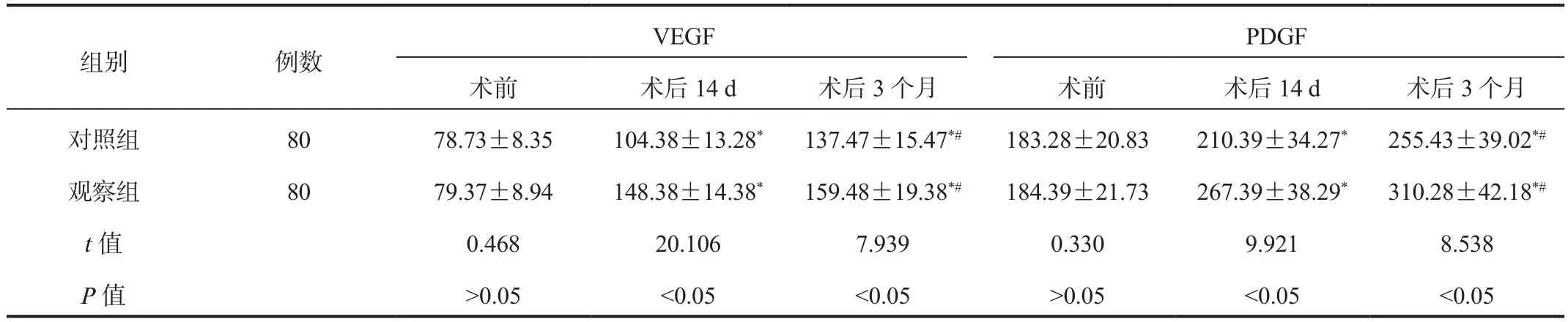

2.3 VEGF、PDGF水平 與術(shù)前比,術(shù)后14 d、3個月兩組患者的血清VEGF、PDGF水平均呈升高趨勢,且觀察組高于對照組,差異均有統(tǒng)計學意義(均P<0.05),見表3。

表3 兩組患者VEGF、PDGF水平比較( ?±s?, pg/mL)

表3 兩組患者VEGF、PDGF水平比較( ?±s?, pg/mL)

注:與術(shù)前比,*P<0.05;與術(shù)后14 d比,#P<0.05。VEGF:血管內(nèi)皮生長因子;PDGF:血小板衍生生長因子。

組別 例數(shù)VEGF PDGF術(shù)前 術(shù)后14 d 術(shù)后3個月 術(shù)前 術(shù)后14 d 術(shù)后3個月對照組 80 78.73±8.35 104.38±13.28* 137.47±15.47*# 183.28±20.83 210.39±34.27* 255.43±39.02*#觀察組 80 79.37±8.94 148.38±14.38* 159.48±19.38*# 184.39±21.73 267.39±38.29* 310.28±42.18*#t值 0.468 20.106 7.939 0.330 9.921 8.538 P值 >0.05 <0.05 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05

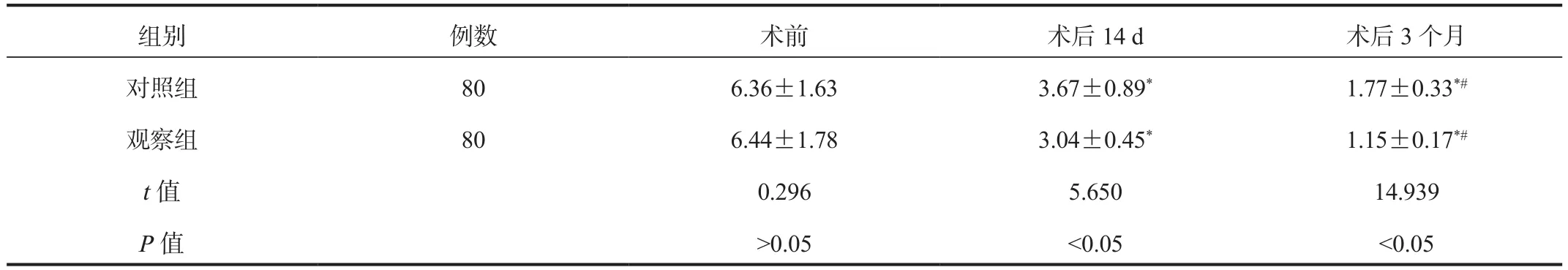

2.4 疼痛情況 與術(shù)前比,術(shù)后14 d、3個月兩組患者的VAS評分均呈逐漸降低趨勢,且觀察組患者術(shù)后各時間點VAS評分均低于對照組,差異均有統(tǒng)計學意義(均P<0.05),見表 4。

表4 兩組患者VAS評分比較( ?±s?, 分)

表4 兩組患者VAS評分比較( ?±s?, 分)

注:與術(shù)前比,*P<0.05;與術(shù)后14 d比,#P<0.05。VAS:視覺模擬疼痛量表。

組別 例數(shù) 術(shù)前 術(shù)后14 d 術(shù)后3個月對照組 80 6.36±1.63 3.67±0.89* 1.77±0.33*#觀察組 80 6.44±1.78 3.04±0.45* 1.15±0.17*#t值 0.296 5.650 14.939 P值 >0.05 <0.05 <0.05

3 討論

四肢骨折多由創(chuàng)傷引起,屬于創(chuàng)傷性骨折,是臨床最常見的骨折類型之一,該疾病會導致患者活動受限,引起較大的心理負擔,同時影響患者生活質(zhì)量。良好的手術(shù)方式是促進患者肢體功能恢復(fù)的關(guān)鍵,內(nèi)固定術(shù)可通過鋼板、螺釘?shù)葘颊吖钦鄄课贿M行正確復(fù)位和合理固定,有效避免骨折位置移位和旋轉(zhuǎn),療效確切,但采用該手術(shù)方法治療對患者骨折部位周圍軟組織損傷較為嚴重,可能導致患者術(shù)后肢體恢復(fù)時間延長[7]。

組合式外固定支架為三維空間立體構(gòu)型,適應(yīng)多平面需求,其大多數(shù)零件能夠?qū)崿F(xiàn)互換后重新組合,通用性和靈巧性均較好[8]。組合式外固定支架可根據(jù)患者骨折恢復(fù)情況調(diào)節(jié)支架位置和壓力,并根據(jù)骨折類型與位置組合相對適宜的構(gòu)型,減少了對軟組織的傷害,可進一步促進患者疾病恢復(fù),并改善骨代謝指標[9]。綜合護理干預(yù)可從多方面對患者進行護理,通過術(shù)后被動和主動康復(fù)訓練可有效促進患者機體血液循環(huán),促進患者骨折部位愈合,進而加速機體康復(fù)[10-11]。P Ⅰ CP屬于骨組織特殊膠原蛋白,BGP主要由成骨細胞特異性分泌,兩者在促進骨折愈合方面具有重要作用,可增加應(yīng)力刺激,在骨折發(fā)生后,骨細胞的活性迅速降低。研究表明,血清P Ⅰ CP與BGP水平與骨細胞的活性與功能呈正相關(guān)[12-13]。本研究結(jié)果顯示,術(shù)后3個月,觀察組患者的骨折恢復(fù)優(yōu)良率高于對照組,觀察組術(shù)后14 d、3個月血清P Ⅰ CP與BGP水平高于對照組,提示組合式外固定支架聯(lián)合綜合護理可提升四肢骨折患者的術(shù)后恢復(fù)優(yōu)良率,并改善患者的骨代謝指標,臨床效果顯著。

骨折發(fā)生后,由于局部組織缺氧,血清VEGF表達降低,但隨著骨折的愈合,其與相關(guān)受體結(jié)合后可使成骨細胞發(fā)生趨化作用,并能直接作用于成骨細胞,增加其移行和分化功能,促進軟骨細胞和骨原細胞增殖;而PDGF是骨折愈合早期即出現(xiàn)的生長因子,可來源于血小板、內(nèi)皮細胞等,其具有超強的趨化作用,對單核細胞、平滑肌細胞等都能產(chǎn)生強大的趨化效應(yīng),被認為是趨化作用最強的骨生長因子之一,VEGF與PDGF是檢測四肢骨折患者骨細胞增殖與骨折部位愈合狀況的重要指標[14-15]。組合式外固定支架在對患者骨折部位進行固定的過程中對機體創(chuàng)傷較小,可有效緩解機體因創(chuàng)傷引起的應(yīng)激反應(yīng),減少骨折部位的炎性浸潤,通過外固定的方式對患者骨折部位進行固定,有效避免了術(shù)后活動對骨折部位造成的損傷,可進一步促進患者骨折愈合[16]。而綜合護理干預(yù)通過對患者進行康復(fù)鍛煉促進患者機體血液循環(huán),保證骨折部位的血液供應(yīng),促進生長因子的分泌;另外護理人員通過轉(zhuǎn)移患者注意力的方式,結(jié)合患者的疼痛情況進行針對性護理,有助于提高患者的治療依從性,提高鍛煉效果,加速患者骨折部位愈合,降低疼痛感[17]。本研究結(jié)果顯示,觀察組術(shù)后14 d、3個月血清VEGF、PDGF水平高于對照組;VAS評分低于對照組,提示組合式外固定支架聯(lián)合綜合護理可促進四肢骨折患者骨折部位的愈合,減輕術(shù)后疼痛程度。

綜上,組合式外固定支架聯(lián)合綜合護理干預(yù)可有效提升四肢骨折患者的骨折恢復(fù)優(yōu)良率,改善患者機體骨代謝情況,促進骨折部位的愈合,并減輕疼痛程度,具有較好的治療效果,值得在臨床推廣與應(yīng)用。