基于預見護理模式下布朗吻合聯合畢Ⅱ式吻合在行腹腔鏡遠端胃癌根治術患者中的應用效果探討

蔣 妙,徐光齊

(南京市高淳人民醫院胃腸外科,江蘇 南京 211300)

胃癌是臨床上發病率較高的一種消化道惡性腫瘤,臨床常采取根治性手術治療,腹腔鏡遠端胃癌根治術在臨床實踐中已得到了廣泛的認可,具有較高的安全性和有效性[1]。消化道的重建方式對患者的預后具有重要影響,有效的消化道重建可降低術后并發癥的發生率,提升患者的生活質量。臨床傳統的吻合方式為畢Ⅱ式吻合術,其主要是在切除部分胃組織后,通過對空腸和殘胃進行吻合的方式對消化道進行重建,但會使胃的正常生理解剖結構發生改變,并發癥的發生率較高[2]。布朗吻合術可以通過將輸入袢空腸和輸出袢空腸進行布朗吻合的方式重建代胃結構,使其與正常的生理解剖結構差異縮小,減少并發癥的發生,使患者的消化功能更好的恢復[3]。基于循證理論的預見護理主要通過循證支持建立系統化的護理方案,為患者提供預見性的護理措施,可有效加快患者的恢復,減少術后并發癥[4]。本研究旨在探討基于預見護理模式下布朗吻合聯合畢Ⅱ式吻合應用于行腹腔鏡遠端胃癌根治術患者中的效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 按照隨機數字表法將南京市高淳人民醫院2020年6月至2021年6月收治的108例需行腹腔鏡遠端胃癌根治術的患者分為兩組,開展前瞻性研究。對照組(54例)中男、女患者分別為32例、22例;年齡45~70歲,平均(53.78±8.49)歲;臨床分期[5]:Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期分別為16例、25例、13例;病理學類型:低分化17例,中分化25例,高分化12例。觀察組(54例)中男、女患者分別為35例、19例;年齡45~73歲,平均(53.62±8.53)歲;臨床分期:Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期分別為14例、24例、16例;病理學類型:低分化13例,中分化27例,高分化14例。兩組患者一般資料經比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:符合《早期胃癌內鏡下規范化切除的專家共識意見(2018,北京)》[6]中的診斷標準者;年齡大于45歲者;接受并進行腹腔鏡遠端胃癌根治術者;心肺、肝腎功能無異常者等。排除標準:存在其他惡性腫瘤者;具有腹部手術史者;存在凝血功能障礙者;患有感染系統相關疾病者等。本研究經院內醫學倫理委員會批準,患者及其家屬均簽署知情同意書。

1.2 手術與護理方法

1.2.1 手術方法 入院后,兩組患者均進行腹腔鏡遠端胃癌根治術[7]。對照組患者采用畢Ⅱ式吻合術,將橫結腸提起,在屈氏韌帶下10~15 cm位置抓起小腸,經胃大彎測胃后壁及橫結腸前,采用直線切割閉合器對殘胃-?空腸側進行畢Ⅱ式吻合,吻合口的直徑為2.5~3 cm,檢查吻合口無明顯出血后,沖洗腹腔,逐層關腹,對漿肌層和切割閉合器形成的小孔進行間斷縫合,并使用可吸收線對十二指腸殘端進行間斷加固縫合。觀察組患者在對照組基礎上聯合布朗吻合術,完成殘胃-?空腸側吻合后,在距離胃腸吻合口15~18 cm的位置對輸入袢空腸和輸出袢空腸行布朗吻合(采用一次性切割器),吻合口的直徑為3.5~4 cm,對系膜側空腸壁兩層間斷縫合,第一層全層內翻縫合,距切緣0.3~0.4 cm處進針,使空腸黏膜對合,第二層對肌漿層加固,把握縫合深度,避免撕裂漿膜層,其余操作同對照組。兩組患者均于術后隨訪6個月。

1.2.2 護理方法 治療期間兩組患者均實施基于循證理論的預見護理模式:①建立循證護理干預小組,并依據循證理論分析護理所需解決的問題與注意事項,根據相關臨床實踐經驗和相關文獻資料,制定相應的護理措施。②實施預見性術前護理,對患者的病情狀況與心理狀態進行詳細的了解,并向患者介紹手術與麻醉的相關知識、注意事項等,提升患者對手術與麻醉的認知程度,進而提高依從性,同時對患者的心理壓力和負面情緒進行及時的疏導,幫助患者建立信心,并嚴密監測患者的生命體征。③預見性麻醉、環境及體位護理,由于麻醉藥物的作用,患者可能出現躁動或興奮,需采取一定的預見性加強防護措施防止發生墜床等情況;嚴密監測患者的血氣指標,保證呼吸通暢;指導患者采取舒服的平臥姿勢,避免對患者神經系統或血管等造成壓迫;同時要控制病房的溫度、濕度、人員流動,保證病房的環境衛生等。④術后預見性防感染護理,術后嚴密監測患者的切口狀況,預防感染的發生;對患者的心理狀態進行了解和評估,并給予針對性的心理疏導。

1.3 觀察指標 ①圍術期指標。記錄并比較兩組患者的手術、住院、術后排氣、進食流質飲食時間,以及術中出血量、淋巴結清掃數目。②營養水平。分別于術后3、6個月采集兩組患者空腹靜脈血3 mL,以3 000 r/min的轉速離心10 min取上清,采用全自動生化分析儀檢測總蛋白水平,采用流式細胞儀檢測外周血淋巴細胞總數,預后營養指數(PNI)=血清白蛋白(g/L)+5×外周血淋巴細胞總數(×109/L);測量患者術后3、6個月的體質量。③血清白細胞介素-6(IL-6)、白細胞介素-10(IL-10)、補體C3、C4水平。血液采集與血清制備方法同②,采集時間點為術前、術后3 d,血清IL-6、IL-10水平采用酶聯免疫吸附實驗法檢測;血清補體C3、C4水平采用免疫透射比濁法檢測。④并發癥。記錄兩組患者發生吻合口炎、反流性胃炎、胃癱、十二指腸殘端漏等并發癥的情況。

1.4 統計學方法 采用SPSS 20.0統計軟件分析數據,計數資料以[ 例(%)]表示,采用χ2檢驗;計量資料以(±s)表示,采用t檢驗。以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

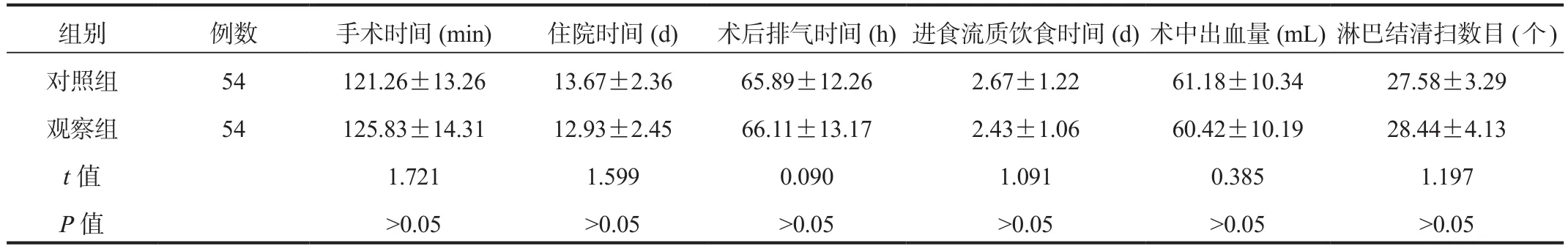

2.1 圍術期指標 兩組患者的手術、住院、術后排氣、進食流質飲食時間,以及術中出血量、淋巴結清掃數目比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表1。

表1 兩組患者圍術期指標比較( ?±s)

表1 兩組患者圍術期指標比較( ?±s)

組別 例數 手術時間(min) 住院時間(d) 術后排氣時間(h)進食流質飲食時間(d)術中出血量(mL)淋巴結清掃數目( 個 )對照組 54 121.26±13.26 13.67±2.36 65.89±12.26 2.67±1.22 61.18±10.34 27.58±3.29觀察組 54 125.83±14.31 12.93±2.45 66.11±13.17 2.43±1.06 60.42±10.19 28.44±4.13 t值 1.721 1.599 0.090 1.091 0.385 1.197 P值 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05

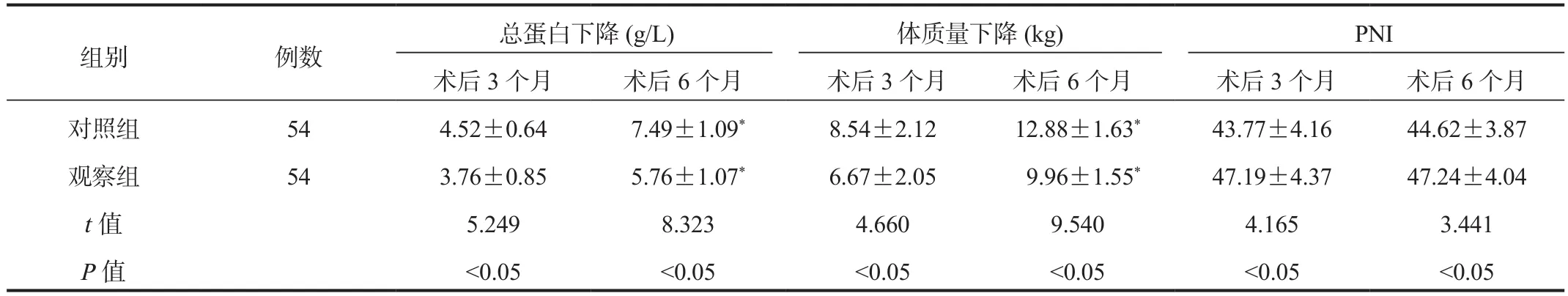

2.2 營養水平 與術后3個月比較,術后6個月兩組患者總蛋白下降、體質量下降水平均顯著升高,但觀察組下降幅度顯著小于對照組;術后3、6個月觀察組患者的PNI均顯著高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05);兩組患者PNI不同時間點組內比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表 2。

表2 兩組患者營養水平比較( ?±s)

表2 兩組患者營養水平比較( ?±s)

注:與術后3個月比,*P<0.05。PNI:預后營養指數。

組別 例數 總蛋白下降(g/L) 體質量下降(kg) PNI術后3個月 術后6個月 術后3個月 術后6個月 術后3個月 術后6個月對照組 54 4.52±0.64 7.49±1.09* 8.54±2.12 12.88±1.63* 43.77±4.16 44.62±3.87觀察組 54 3.76±0.85 5.76±1.07* 6.67±2.05 9.96±1.55* 47.19±4.37 47.24±4.04 t值 5.249 8.323 4.660 9.540 4.165 3.441 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

2.3 血清補體C3、C4、IL-10、IL-6水平 與術前比,術后3 d兩組患者血清補體C3、C4水平均顯著降低,IL-10、IL-6水平均顯著升高,差異均有統計學意義(均P<0.05);但兩組組間比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表3。

表3 兩組患者血清IL-6、IL-10、補體C3、C4水平比較( ?±s)

表3 兩組患者血清IL-6、IL-10、補體C3、C4水平比較( ?±s)

注:與術前比,#P<0.05。IL-10:白細胞介素-10;IL-6:白細胞介素-6。

組別 例數 補體C3(g/L) 補體C4(g/L) IL-10(ng/L) IL-6(ng/L)術前 術后3 d 術前 術后3 d 術前 術后3 d 術前 術后3 d對照組 54 0.93±0.06 0.82±0.11# 0.24±0.04 0.19±0.04# 98.95±3.12 201.15±8.73# 15.35±3.18 54.17±7.89#觀察組 54 0.94±0.10 0.84±0.07# 0.25±0.05 0.20±0.03# 98.87±3.21 199.66±8.42# 15.46±3.21 53.93±6.07#t值 0.630 1.127 1.148 1.470 0.131 0.903 0.179 0.177 P值 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05

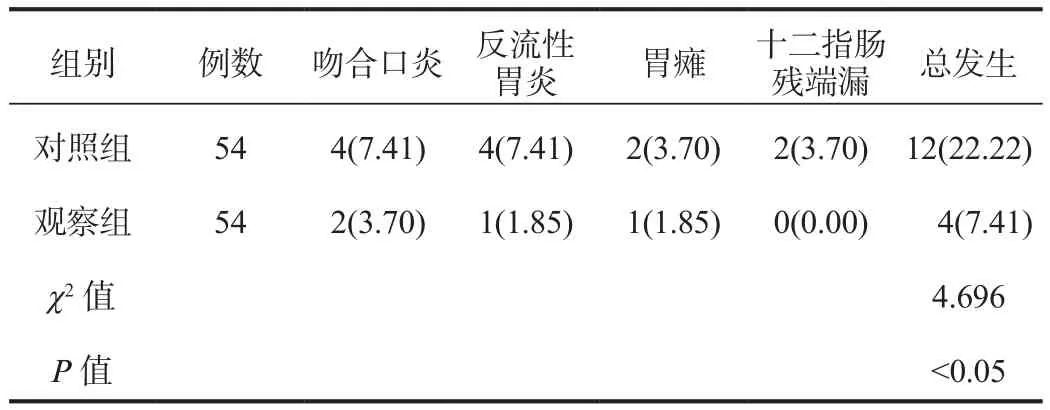

2.4 并發癥 觀察組患者并發癥總發生率顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者并發癥發生率比較[ 例(%)]

3 討論

胃癌的發病可能與不良的飲食和生活習慣密切相關,早期的臨床癥狀不明顯,檢出率較低,一經確診后常需采用手術方式進行治療,腹腔鏡遠端胃癌根治術已成為臨床治療胃癌的常用手術方法,術后需進行有效的消化道重建。畢Ⅱ式吻合術能夠改善吻合口張力受限的問題,且由于操作方便快捷,在臨床應用較多,但其對于正常的生理解剖結構改變較大,可能導致膽汁反流、胃癱等并發癥的發生[7]。

布朗吻合術的消化道重建方式對胃部正常的生理解剖結構影響較小,可促進消化液的分流,縮短進食和住院時間,進而減輕對患者總蛋白和體質量的影響,有利于促進患者術后康復[8-9]。同時基于循證理論的預見護理模式通過對麻醉過程、體位、環境等多方面的護理措施,幫助患者身體快速康復,減少營養不良癥狀的發生。PNI是臨床上用來評估患者營養狀況的重要指標,可以此來判斷患者是否存在營養不良癥狀,并及時給予營養支持以改善預后[10]。本研究結果顯示,兩組患者圍術期指標比較,差異均無統計學意義,觀察組患者術后3、6個月總蛋白水平、體質量下降幅度均顯著小于對照組,PNI指數均顯著高于對照組,表明基于循證理論的預見護理模式下布朗吻合聯合畢Ⅱ式吻合在腹腔鏡遠端胃癌根治術中應用可有效促進病情的快速恢復,對患者術后營養指標與體質量的影響較小。布朗吻合術操作相對簡單,不會使手術難度增加、手術時間延長;另外,雖然聯合布朗吻合術會增加空腸側側吻合口,但也不會增加患者的手術創傷,對患者術后恢復無顯著影響。

IL-6是重要的炎性指標,當進行外科手術、出現應激反應或急性炎癥反應的過程中其水平會顯著升高;IL-10是一種抗炎因子,具有調節炎癥反應和免疫刺激的作用;血清IL-6、IL-10水平變化可用來反映機體炎癥反應的嚴重程度[11]。補體C3、C4與機體的免疫功能密切相關,主要由肝臟合成,當機體處于創傷應激狀態時,其水平均會降低,是反映患者免疫功能損傷程度的常用指標[12]。布朗吻合術不對胃黏膜的屏障造成損傷,可減輕消化液對吻合口所產生的刺激,因此可減輕患者的炎癥反應,并且該方式下的殘胃環境與正常結構差異較小,有利于營養成分的吸收,進而改善機體免疫功能[13];同時基于循證理論的預見護理模式通過對患者進行術前術后的全面護理,采取一系列的預見性預防措施,有助于預防術后并發癥的發生。本研究結果顯示,與術前比,術后3 d兩組患者血清IL-6、IL-10水平均顯著升高,補體C3、C4水平均顯著降低,但兩組組間比較,差異均無統計學意義;隨訪6個月后觀察組患者并發癥總發生率顯著低于對照組,表明基于循證理論的預見護理模式下布朗吻合聯合畢Ⅱ式吻合應用于行腹腔鏡遠端胃癌根治術不會增加患者的手術創傷,安全性較高。

綜上,基于預見護理模式下布朗吻合聯合畢Ⅱ式吻合在腹腔鏡遠端胃癌根治術中應用有助于促進患者的恢復,減輕機體炎癥反應,并可減少對免疫功能的影響,且不會增加手術的難度和并發癥,是較為理想的吻合方式,值得臨床推廣應用。