高職擴招視覺下面向工匠人才培養的教學質量智能評價模型研究

關成立,楊岳

(陽江職業技術學院,廣東 陽江)

一 引言

為發展高職教育,鼓勵應屆高中畢業生、下崗職工、退役軍人及農民工等報考,2019 年3 月政府工作報告提出高職院校擴招100 萬;4 月,國家出臺《高職擴招專項工作實施方案》,明確質量型擴招,針對不同生源特點,采取靈活多元化的教學模式,促進自主、泛在、個性化的人才培養[1]。高職擴招是黨和國家對高等教育發展做出的重要舉措,更是職業教育改革發展的重大機遇。而高職擴招帶來的多樣化生源結構、規模化學生數量、發展訴求化及競爭常態化等影響都將解構和重組高職院校的人才培養模式、教師團隊及學生管理方式、教學平臺及資源等[2-4]。立足未來專業化、特色化發展角度,面向市場,如何以質量優先提前應對可能產生的影響及挑戰,對于高職院校高質量可持續發展來說至關重要。

并且,隨著我國社會經濟進入“新常態”發展周期,實踐應用型的“工匠”人才在工業生產和城市發展中的作用日益重要,社會對各類工匠人才規格的需求越來越高。如以“環保工匠”及“信息技術工匠”為例,此次新冠肺炎疫情的爆發,大量醫療廢棄物及廢水的排放,高技術高標準的環境污染防治工藝及環保行業工匠型人才備受關注;同時,計算機信息技術及有關疫情的大數據的應用亦愈受青睞。作為應用型人才培養基地的高職院校,必須承擔起為社會培養各行各業工匠的責任,通過教學改革和創新,提高學生實踐應用能力,構筑新一代工匠。基于此,為了摸清高職實踐教學現狀,提升高職實踐教學質量,深化高職實踐教學改革,為職能部門制定科學的實踐教學管理制度提供決策支持服務,面向工匠人才培養研究高職實踐教學質量評價體系是極其必要的。

二 高職實踐教學質量評價體系建立的重要性

(一) 實現實踐教學水平提高、實踐教學改革導向功能

實踐教學是高職教育不可或缺的關鍵環節,通過評價目標、指標和內容體系為核心的導向機制的引導,有助于高職實踐教學質量的提高及工匠人才的培養,使實踐教學的廣度和深度得到拓展,使學生的職業能力和職業素質得到提升[5]。通過開展實踐教學質量評價體系的研究,獲得影響實踐教學質量的主要內在因素,從而有針對性地進行工匠型人才培養模式改革與創新。

(二) 實現高職實踐教學質量診改功能

高職開展實踐教學質量評價工作,評價主體利用某種方法技術手段,對評價客體進行系統、全方位的分析判斷、定量考核等,根據評價標準作出科學合理判斷,基于診斷鑒別實踐教學質量成效,分析實踐教學活動偏離目標原因,并提供改進途徑和改進措施。

(三) 實現高職教書育人激勵功能

由于工匠人才培養及實踐教學質量評價需要,必須因時制宜,制定合理的教學評價指標,職能部門將各種評價有機結合起來,調動評價主體主觀能動性,從而激發評價客體的內在動力,進而最大限度提升學生職業技能本領和創新能力。對高職教師而言,也實現了“以評促教、以評促改”的目的。

三 高職實踐教學質量評價現狀

(一) 國外評價現狀

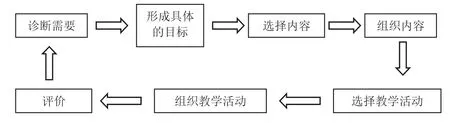

國外高等學校關于教學評價研究源自20 世紀初。首先由美國興起教學測評,后逐漸發展至加拿大、日本、德國與前蘇聯,主要為以下6 種教學評價模式[6]:①泰勒行為目標評價模式:主要圍繞對學生學力測量怎么客觀化、標準化問題進行,如圖1 所示。②斯坦梅茨差距評價模式:此模式與泰勒模式類似,區別在于前者預設客觀標準,并提供自我評價及有系統的方案改進模式,后者則預設具體行為目標。③斯塔弗爾比姆CIPP 評價模式:該法認為評價就是為管理者做決策提供信息服務的過程。背景(Context)、輸入(Input)、過程(Process)、結果(Product)評價構成了CIPP 評價模式。④古巴和林肯的自然主義評價模式:認為評價本質上是一種心理構建,對事物賦予價值。強調價值多元性,提倡系統考慮不同方面的意見,并基于實證引入定性評價。⑤目的游離評價模式:該模式主張把評價的重點從“課程計劃預期的結果”轉向“課程計劃實際的結果”上來。⑥斯塔克應答評價模式:首先讓評價對象及其他有關人員提出問題,并允許他們就關心的問題充分表達意見。

圖1 泰勒行為目標評價模式

(二) 國內評價現狀

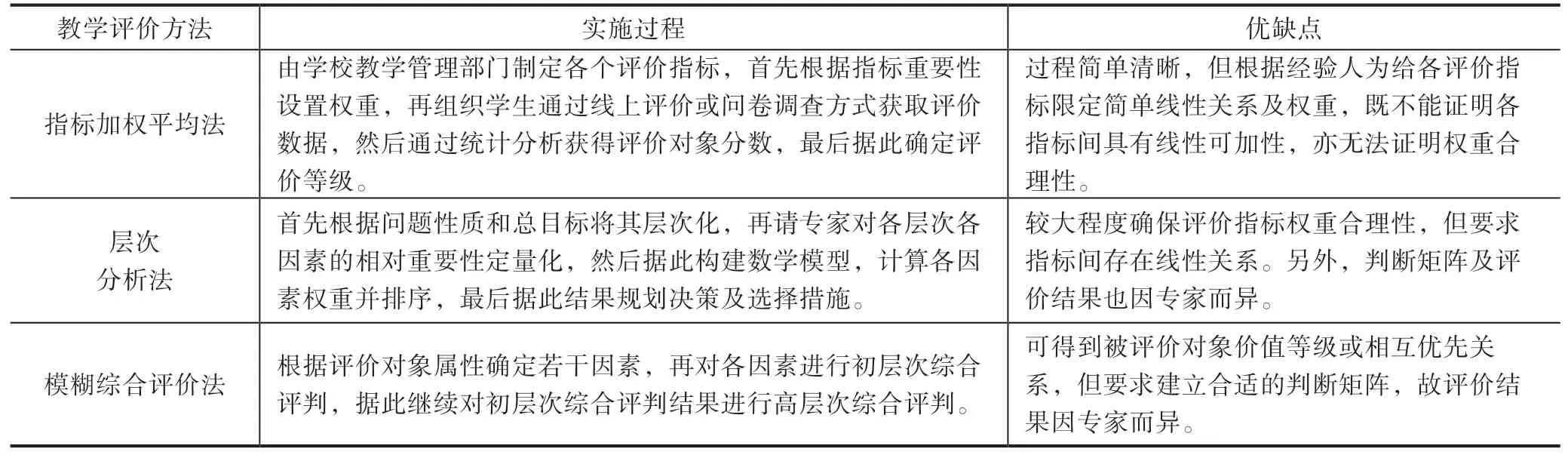

目前,我國高職院校教學評價體系沒有統一標準,基本由各院校自我制定,評價指標主要考慮教學態度、教學方法、教學內容、教學組織及教學效果五個要素,但各院校對每一類指標的理解和重視程度不同,且評價細節亦存在較大區別。評價過程中普遍存在的問題主要為四個方面:一是實踐教學評價觀念落后,只注重理論教學評價,忽視實踐教學評價或者有實踐教學方面評價,但往往流于形式,評價缺乏規范嚴謹性;二是評價內容不夠具體,太籠統,評價標準不明確,難以操作;三是評價主體單一,以校內評價、指導教師為主,企業、行業等外界評價主體相對缺乏;四是評價結果缺乏反饋,評價處于局部被動、靜態的監督層面,評價結果不及時,結論模糊、不客觀,不利于教學改進等。教學質量評價方法主要有3 種[7]:指標加權平均法、層次分析方法及模糊綜合評價法,具體如表1 所示。

表1 常見教學評價方法

根據表1,上述3 種評價方法都要求評價指標之間存在線性關系。而教學涵蓋教與學兩個動態過程,在該進程中影響其教學質量的因子多種多樣,且各因子影響程度不一,為此,評價結果難以用數學解析式表示,所以如采用以上3 種方法綜合評價教學質量,存在著主觀性過強及不合理性等問題。

四 高職實踐教學質量智能化評價模型研究

(一) 系統理論及BP 神經網絡

廣義范圍的系統科學,是一門研究復雜系統的專門學科,具有集合性、關聯性、整體性及目的性等典型特征,而其中涵蓋的人工智能領域中的反向傳播神經網絡——Back Propagation(BP)神經網絡是目前利用率最高的網絡模擬功能智能系統,可對簡單非線性作用函數的復合進行映射,以表達復雜現象[8]。由于高職院校實踐教學質量評價體系屬于復雜且非線性系統問題,所以,選擇系統科學理論及BP 神經網絡對實踐教學質量開展預測及評價,為高職院校實踐教學質量評價及保障體系的構建提供方便實用的有效載體[9]。

(二) 構建智能化評價模型

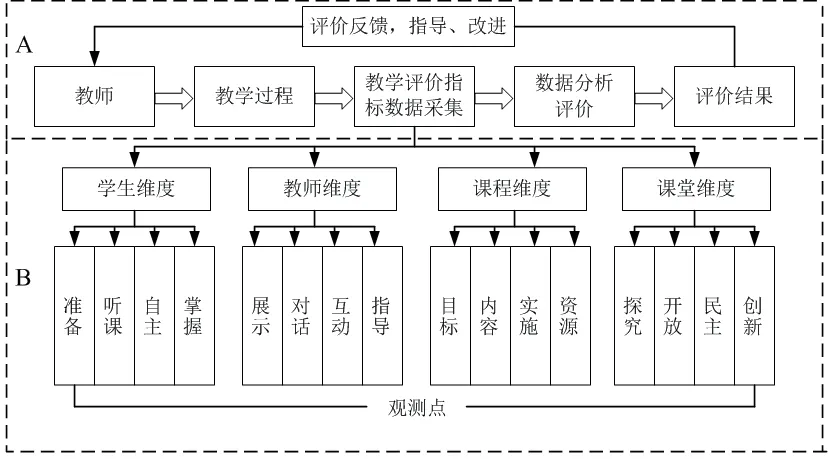

首先,建立基于系統理論的高職實踐教學質量多維度多角色多觀測點的評價指標體系。根據系統理論整體性、功能性、層次性、關聯性、動態平衡性等典型特征,深入剖析高職實踐教學評價體系各因素所起的作用,明確實踐教學管理是個具有反饋功能的閉合循環系統(圖2A)。運用系統方法論,根據高職擴招實際因素,提煉出多維度(從學生、教師、課程、課堂等)多角色(同行、領導、專家等)評價體系,為使評價工作具備可操作性、評價內容可定量可復制,每個維度展開多個觀測點。學生維度可設觀測點為:準備、聽課、互動、自主、掌握;教師維度可設觀測點為:展示、對話、互動、指導;課程維度可設觀測點為:目標、內容、實施、資源;課堂維度可設觀測點為:探究、開放、民主、創新。最終形成高職全面、合理、可操作性的實踐教學質量評價指標體系(圖2B)。

圖2 實踐教學評價圖

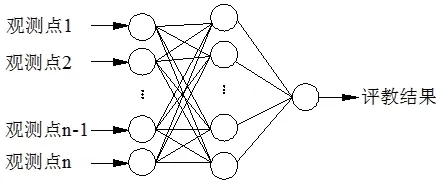

其次,從確定的高職實踐教學質量評價的各個指標(觀測點)數據出發,進行測評數據深度挖掘,鑒于神經網絡能有效處理非線性、不確定的問題,構建基于BP 神經網絡的實踐教學質量測評模型及仿真預測(圖3)。面向工匠人才培養模式,以影響高職實踐教學質量的數據作為模型輸入向量,以專家評價值作為模型輸出向量,合理設計模型結構并選擇訓練樣本,根據實踐及相關要求確定模型各個作用函數,并利用訓練數據集對該模型進行學習,當系統誤差符合預設條件時結束學習過程。

圖3 實踐教學評價BP 神經網絡拓撲圖

進一步地,根據BP 神經網路評價模型的仿真預測結果,進行改進跟蹤研究,形成“過程性測評—數據分析及反饋—教師逆向設計實踐教學體系移動測評”工作過程,克服擴招背景下各影響評價因子錯綜復雜、非線性等特點,進一步優化數學模型,為評價高職實踐教學質量提供更為科學且合乎實際的智能測評模式。

(三) 案例應用

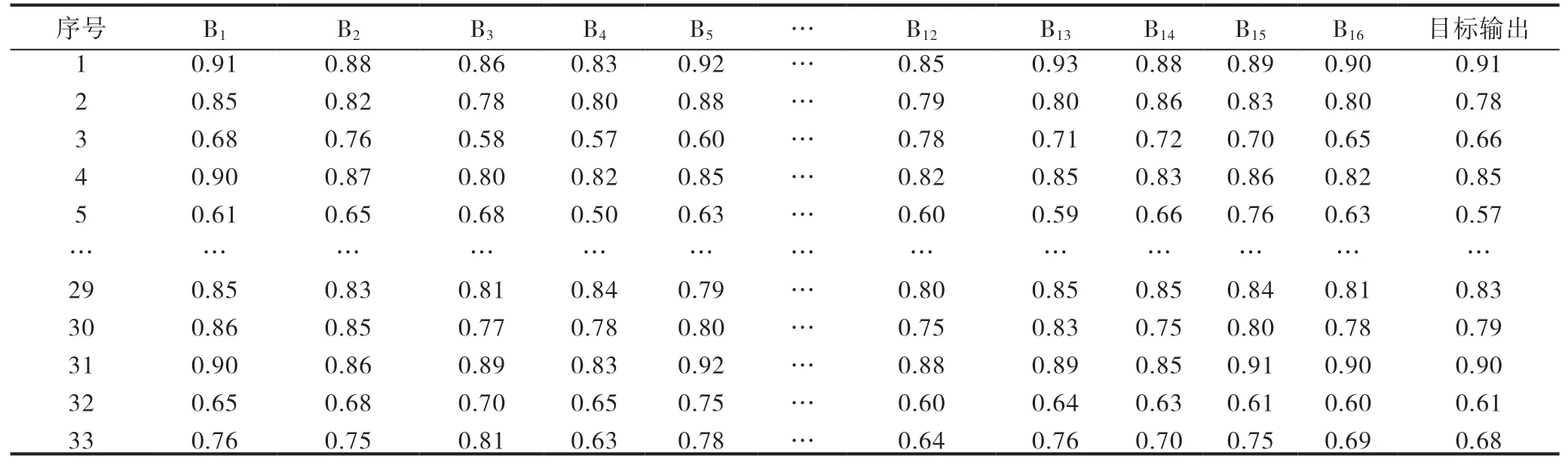

根據前期研究[10],分別將S 型傳遞函數及線性函數作用于BP 神經網絡中的隱含層及輸出層,則單隱含層網絡模型即可映射非線性評價體系。結合上述有關高職實踐教學觀測點評價指標分析,本次構建的BP 神經網絡評價模型結構為16-1-1 型。另外,將評價數據樣本進行標準化處理可減小不同觀測點指標間的差異性,提高評價結果精度及可信度[11]。為此,筆者通過收集本單位及兄弟院校相關教學評價數據,選取了33 組理工科專業實踐教學質量評價數據,并將其歸一化至[0,1]區間,如表2 所示。

表2 教學評價數據

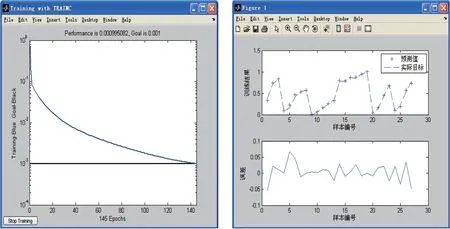

設置網絡運行參數, 結合實踐定義為: 訓練函數trainc、學習函數learngd、性能函數mse、系統誤差<0.001。并隨機選取表2 中27 組數據為學習樣本,余下6 組數據為預測樣本。運行BP 神經網絡模型,得到如圖4 所示的學習曲線及結果。分析可知,構建的網絡模型收斂速度較快,除個別數據外,誤差值均在±5%以內,說明構建的BP 神經網絡可較好地逼近高職實踐教學質量評價規律。

圖4 網絡模型學習過程及結果圖

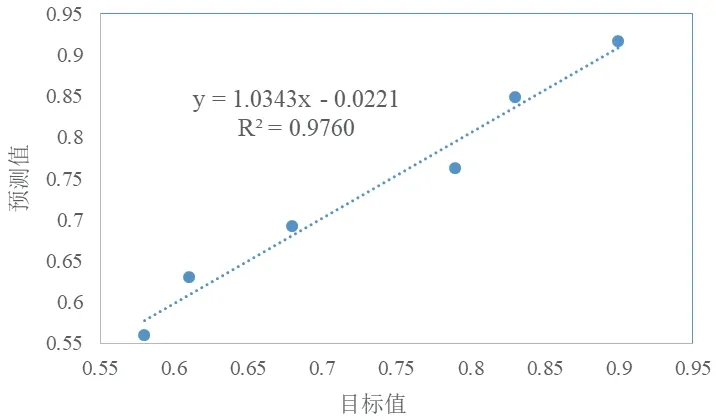

為進一步檢測該網絡模型的仿真預測能力,對余下6 組數據進行測試,預測結果如圖5 所示。經數據擬合方程及參數分析可知,網絡模型仿真預測值和目標值吻合度較高,相關系數可達0.9760,說明針對未經學習測試的數據,所設計的BP 神經網絡模型具有較好仿真預測能力,在高職實踐教學質量評價領域存在較好的實用性,為一線教師及教學管理職能部門即時反饋并提供有效改進措施實施依據。

圖5 網絡模型仿真預測結果圖

五 結語

在高職擴招并提質的背景下,實踐應用型的工匠人才培養至關重要。以提高高職實踐教學質量為根本,深化高職實踐教學改革,運用系統方法論構建符合辦學實際、可操作性的多維度、多角色、多觀測點的高職實踐教學測評指標體系,利用實際測評數據,運用反向傳播BP 神經網絡構建評價模型,智能評價實踐教學質量,切實保障高職實踐教學質量及評價系統的科學性與實踐性。并將評價結果進行反饋,幫助教師提升實踐教學手段,為職能部門反映本校實踐教學實際情況,為決策層制定科學合理的高職實踐教學管理制度提供重要依據。