飲食思想卷

思想是歷史的靈魂。民以食為天,民亦以食思之、悟之。中國的飲食思想生成于中華飲食歷史之中,體現中國人對飲食的感知、認識和品鑒、評價的態度,是關于飲食文化的思想結晶;飲食思想是飲食文化的有機組成和重要精神庫藏之一。

《中國飲食文化百科全書》首次設“思想卷”,旨在薈蕞、提煉中華飲食思想文脈,爬梳名人飲食思想精華,揭示中國飲食存在的本質和價值底蘊。古今飲食思想多散見于各類典籍、著述,在飲食典籍中有較集中表達。本卷對飲食思想的發掘和梳理,不刻意尋求與飲食現象的闡釋對應,而是注重抓住飲食思想的內涵和文化特征,盡可能貫穿飲食生活的經驗和歷史傳統,努力凸顯飲食思想對飲食品鑒、評判的引領意義,以下從思想卷選取兩個詞條,“現當代飲食美學”系本人撰寫,“烹飪技術生成思想”系張子平撰寫,以饗讀者。

現當代飲食美學

20世紀初至今的飲食美學。其中20—40年代末為現代,之后為當代。這一百年間,中國政治、經濟和文化發生翻天覆地的變化,飲食也產生歷史巨變:一是飲食美學構成變得復雜、多元化;二是意識形態影響飲食美學潮流,一種程度上造成了飲食美學的階層分化;三是科學作為人類飲食文化的共同價值標準,也是中國現當代飲食美學努力的方向,在現代以飲食營養問題最受關注,當代則以飲食質量和安全問題更受重視;四是中國飲食美學的現代化與中國化問題,被作為中國和世界的共同價值主題,規定著飲食美學的當下和未來發展的趨向與可能。

現當代飲食美學的發展潮流與傾向,具體表現為在不同的時間段所表現的側重點也不同,因時間跨度相對較大,經歷了幾個歷史時代,從而實際內容錯落不齊,不盡一致。其中,民國時期的飲食美學階層分化十分嚴重,一方面普通百姓饑不飽腹;另一方面,帝國主義、資本勢力侵奪民財,揮霍無度;抗日戰爭時期,在極度困難條件下軍民共同解決生存所需糧食難題。此后,中國人民在極度困難條件下積極發展農業,解決飲食生存問題。解放后最初的十七年,是社會主義農業發展期,農業現代化作為重要問題被提上日程,但因為政治環境對農業生產產生干擾,飲食問題一度十分窘迫,城鄉主糧一般都不能足量解決,肉類憑票微量供購,蔬菜限于季節性自給。20世紀70年代末,飲食現代化逐漸走向正軌,飲食供應富足,飲食加工完成工業化、自動化機制,互聯網和數字化、云技術等的發展,推動著智能化飲食的開發,中國飲食美學開始向充分民族化和全面現代化方向發展。

民族化飲食美學

20世紀中葉,飲食美學民族化問題真正作為民生性實踐問題,在解決了民族解放與民主革命問題之后被提升為首要關切的問題。上世紀后半葉飲食美學由生存論上升到存在論層面,即不僅要解決溫飽問題,而且要解決如何吃好的問題,解決好如何滿足中國人的口味嗜好的審美享受問題。進入21世紀以來,飲食美學民族化的核心問題,圍繞著如何恢復傳統食味之道和傳統飲食技藝展開,全國烹飪業發展得轟轟烈烈,飯店行業密布于城鄉村鎮,加上互聯網的快遞送餐服務,打造出繁多的飲食品類,烹飪技藝得到普遍傳承,飲食質量和安全衛生問題普遍達到高標準自覺程度。這種飲食水準及其環境、氛圍,是中華飲食復興的反映,也是中國飲食民族性向全世界開放的展示。

飲食美學現代化

飲食美學現代化是國家物質文明和精神文明達到一定繁榮程度的必然反映,它體現于逐漸向前推移的變革過程,貫穿于飲食的材料甄選、運輸加工、制作流程、烹飪設計、享用前“二次加工方式”和存儲、食用方式、感官品鑒等多個環節,現代化的飲食美學理念以現代性為基礎,從注重大眾化娛樂與工業化流水線兩者結合開始,向精致化、類型化的專業化方向發展,再向多對象群體和訂制式服務模式轉化,更進一步則向個體化、依個人享用口味隨時定制烹飪模式發展,在不同的階段依賴不同的生產方式,為不同的生產關系服務,當飲食生產方式不能適應社會生產關系時,則現代性飲食美學觀念偏重于飲食資源、生產和服務等方面的認識探索,當生產力足以滿足社會生產關系的需要,則飲食美學的探討側重在現代政治、倫理與文化藝術的協調方面。進入21世紀以來,中國的飲食生產力充分滿足社會發展需要,對飲食美學的現代化提出更高的要求,工業化向自動化、智能化和大數據一體化協調方向發展,生產、運輸、流通、消費和飲食資本的規劃運作,都同時處于不同運作主體的監控之下,科學化、藝術化與市場監管、產品拓展和國際化大型活動,如奧運會、冬奧會、世貿會,乃至家庭、親朋和單位內、學術界的聚餐聯誼緊密勾連,反映了中國飲食美學在21世紀已經在現代化方向,邁出十分良好的勢頭。這種飲食美學現實,也是飲食文化、飲食美學取得實績的體現。

傳統飲食美學的未來

傳統飲食美學在21世紀及未來面臨前所未有的機遇和挑戰。當下飲食美學之繁榮足以標明21世紀為傳統與現代飲食美學的重要分界,在21世紀及未來,飲食美學將建立自身的學科體系、學術體系和話語體系,而面向此目標的努力必然提出很多深層問題,它們既是現實問題,也是未來的發展方向:(1)傳統飲食的“味”本體美學在未來能否保存,事關國民體魄和精神的塑造,現代化是否會造成傳統口味的局部流失,或變異為新型飲食風味系統,需要在未來理論與實踐中加以解決;(2)飲食美學與政治、倫理、法制的關系,在國家意識形態和制度文化空前提升國民素質,優化飲食環境前提下,將有效促進飲食美學本體論研究的回歸,這對于飲食文化和飲食美學研究,都意味著可能有空前的學術力量進入傳統飲食美學研究,從而給飲食文化與美學帶來劃時代新變;(3)傳統飲食美學與藝術、文學的關系,在21世紀將以話語革新方式,與融媒體嘗試融合,并有效改變人們的飲食和環境,也包括飲食對象成為享受、休閑娛樂對象之可能;(4)傳統飲食面臨的最大挑戰,在未來將涉及所有飲食類別,包括主食、副食類都將經受科學的嚴格甄別、篩選與質檢測定,科學將剔除傳統飲食非科學的成分與作業方式,切實保證中國人的飲食健康與文明水準走在世界前沿;(5)傳統飲食固有的與醫學同源及衍生出食療、食養的傳統,在未來將受到更充分的關注,通過科學化、現代化生產方式的助力,有可能成為中國飲食面向世界推廣的一個重要方面。

烹飪技術生成思想

技術生成思想是伴隨人類認識和改造自然環境、構建社會環境的過程中而衍生、成熟的。烹飪技術生成思想則是伴隨人類掌握火的使用、遷徙定居適應環境、發明語言交流思想、追求美的事物、認識自然科學規律、講究和諧秩序以及文化的歷史積累,遵循醞釀發生、成型應用、修改完善、再生成新思想的進程。社會生活讓烹飪技術與思想得到繼承與傳播。

自從人類意外發現了火,并且摸索出保存火種和使用火熟制食物的技術,也就開啟人類烹飪技術的發展進程。經火熟制的食物,細菌被殺滅,變得安全和容易消化,人的健康獲得保障,壽命延長,大腦進化,思想豐富起來。語言的發明讓思想交流、行為驅使變得簡明有效,人的關系變得有秩序、有目的。食物生產有了剩余,促使人們想方設法長時間保存、防止腐敗,某些食物的保藏過程又催生出腌制、干燥、發酵等技術,各種保藏技術尤其是發酵則賦予食物更加豐富的風味。不同的階層、族群、國家、地域、習俗等社會因素促成烹飪技術成為重要的社會身份標識;對社會身份的認同與追求反過來刺激人們創新烹飪技術。

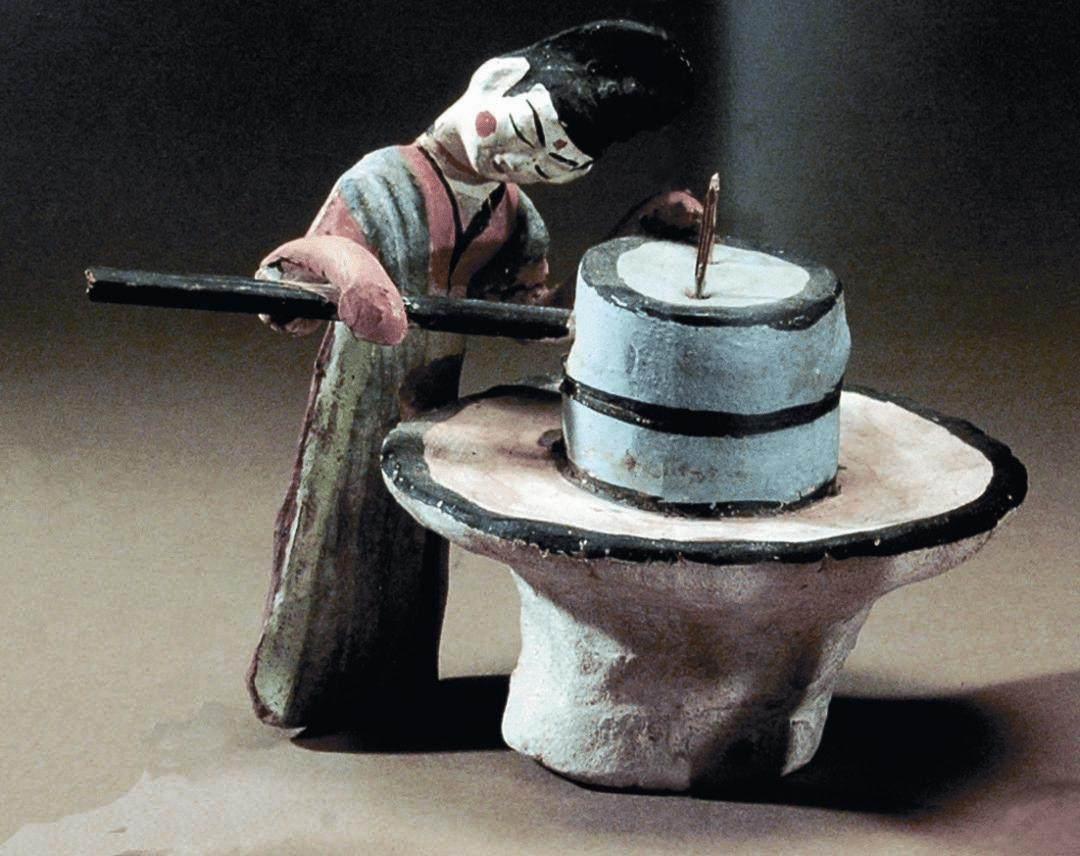

人們在生活實踐中逐漸掌握了諸如煮、蒸、炮、煨、炒、熘、爆、炸等日趨多樣的食物加熱方法;人們能夠選擇石、陶、動物骨、青銅、鐵、木材、瓷、玻璃、不銹鋼等各種材質,制作出坑、盆、罐、壺、甑、鼎、鬲、甗、釜、豆、鍋等烹飪器具以及棒、盤、杵、臼、碓、磨、碾等食材處理器具;在遷徙定居過程,能夠發現更多可利用的食材,能夠種植和養殖新的農作物和畜禽種,人們擁有了更加豐盛的食物;為食用方便和造型美觀以及加工技術的需要,人們會主動思考將收獲的食材去粗取精,使用各種工器具通過砸、剝、削、砍、切、剁、磨、壓、絞、斬、擠等物理機械方式改變食材的形狀和體積以方便烹飪;跨地區、社群、文化間的交流讓人們體驗到更加多彩的食物烹飪技術;鹽、蜂蜜、梅的調和使用豐富了食物的風味,食物調味技術依附在烹飪技術上一同發展。當人們總結生活經驗,深入認識環境,具備科學認知后,就有意識地應用科學知識創造技術方法和工具,進一步改造烹飪技術。生活、生產、遷徙、記錄與交流、科學認識、技術發明、藝術創作等人類活動都為烹飪技術的生成與發展奠基思想土壤。

從有的吃,到吃得飽,再到吃得好、共同分享,這些人們圍繞食物對象展開的一系列活動是社會文明進步的反映。文明進步的內涵包括人們對食物的安全營養、健康養生、規模經濟生產效率、食物供應鏈的構建、生產消費環節的智能應用、食物制作技術與呈現形式的審美、宴席秩序和餐食禮儀等的要求。這些要求將隨著時間、空間、社群的變化而變化,并始終直接或間接影響烹飪技術的應用與傳播。

人類掌握的烹飪技術與其使用的語言一樣獨具特色,都是人類的社會屬性。但是,語言不單單是人類擁有,有些動物也有語言;而烹飪,則是自然界中唯獨人類所掌握的技能。可以說,會用火,使人與動物分開;懂得烹飪,則讓人步入文明進程成為人。烹飪技術生成思想的歷史演變映射出了人類自身的進化歷程,歷史進程中累積的烹飪技術思想將在人們的解讀、交流、闡釋、實踐活動中生成新的技術思想。

飲食思想卷分卷主編——趙建軍

趙建軍,復旦大學文學博士,江南大學人文學院教授,上海戲劇學院客座教授。江南大學食品貿易與文化、文藝學碩士研究生導師,江蘇省“333”工程人選,國家社科基金和教育部、江蘇省學科建設和基金項目評審專家。主要研究方向為中國美學史、佛教美學、中國飲食美學史、酒文化研究,代表著作有《中國飲食美學史》《魏晉南北朝美學范疇史》《映徹琉璃:魏晉般若與美學》《中國藝術結構論》《知識論與價值論美學》《存在與轉換:幻象美學本體論研究》等,完成國家社科基金項目兩項,發表論文160余篇,獲省級哲學社會科學優秀成果獎諸多項。

《中國飲食文化百科全書》以編撰一部代表中國飲食文化研究水平的大型典籍和最有價值的飲食文化工具書為目標,以文化性、權威性、系統性、科學性、時代性為主要特點。作為《中國大百科全書》的專題版,《中國飲食文化百科全書》將以專題形式組織和呈現,內容涉及文化、藝術、經濟、歷史等,以深入、綜合、研究為特色,運用文字、圖片、視頻、動畫等多種形式表現,滿足讀者對于飲食文化領域主題知識的需求,適合希望集中深入了解飲食文化知識的讀者及相關研究者、從業者查閱。

《中國飲食文化百科全書》編纂成果包括紙質版、網絡版和外文版。

《中國飲食文化百科全書》編撰辦公室設在世界中餐業聯合會。

聯系人:陳晨,趙文珂 聯系電話:010-66094182

聯系郵箱:yswhbkqs@126.com 聯系地址:北京市西城區復興門內大街45號院