聲音·數字·趣聞

這些前所未有的觀測,極大地提升了我們對銀河系中心的認識,并為了解超大質量黑洞如何與周圍環境相互作用,提供了全新視角。

——路如森上海天文臺研究員

2022年5月12日,事件視界望遠鏡(EHT)合作組織正式發布了銀河系中心黑洞人馬座A*(SgrA*)的首張照片,是這個黑洞真實存在的首個直接視覺證據。這個超大質量黑洞距離太陽系約2.7萬光年,質量超過太陽質量的400萬倍。

2.44億年

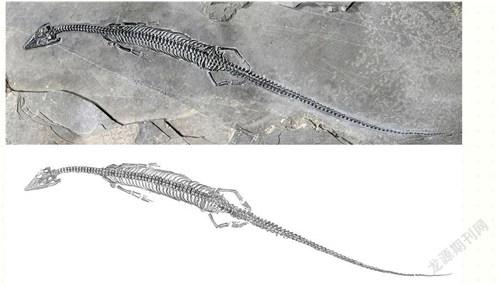

近日,以中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐光輝研究員為主導的研究團隊,在國際學術期刊《科學報告》上報道了距今約2.44億年前一個海生爬行動物新屬種——長尾紅河龍。它的化石被發現于中國云南省紅河州瀘西縣中三疊世早期海相地層,全長47厘米,體形像水生蜥蜴,超長的尾巴尤其特別。從它長長的軀干和較纖細的前、后肢可以判斷,長尾紅河龍在淺海環境中主要采用側向波動前進,而它超長的尾部可以進一步提高側向波動的效率。長尾紅河龍是中國腫肋龍科最早的確切證據。

83.2米

青藏高原二次科考“森林和灌叢生態系統與資源管理”專題的中國科學院植物研究所郭柯團隊近日在西藏察隅縣考察時,發現了成片高大的云南黃果冷杉原始森林。經無人機吊繩多次測量,其林冠高度達70米,最高的一株高度83.2米、胸徑207厘米,刷新了中國最高樹紀錄。

新發現的云南黃果冷杉林在察隅縣上察隅鎮察隅河兩岸山地和河谷地帶呈帶狀分布,海拔2300米左右。該區域之所以能夠保留如此高大完好的原始森林,得益于優越的氣候和地形條件,以及極少的人類活動干擾。此處的大量高大樹木及所在群落和生態系統具有重要的科研價值和保護意義。

大型食草動物滅絕改變了植物進化模式

6600萬年前小行星撞擊地球之后,地球長期缺少大型食草動物,從而減緩了新物種植物的進化速度,植物出現刺狀防御特征,同時果實體積增大。德國綜合生物多樣性研究中心和德國萊比錫大學的研究人員,使用棕櫚樹作為模型系統進行驗證。同時,研究人員還能證明這些變化非常顯著,即使恐龍滅絕數百萬年后一些大型食草動物崛起,也只能改變部分植物的進化特征。

研究人員對植物進化史上大型食草動物滅絕期間和之后,這一最神秘、最獨特時期的物種進化和適應性產生了新認識,同時,該研究也有助于理解大型食草動物的滅絕如何影響遠古時期植物的進化,幫助我們更好地預測未來的生態發展。

“冬眠”的祝融號

當前,祝融號火星車所在區域已進入冬季。與我們地球相似,進入冬季后,北半球區域太陽光照高度角下降、光照時長縮短。根據測量,火星車當地正午最高溫度已降至零下20攝氏度,夜間環境溫度低至零下100攝氏度以下。此外,由于存在沙塵天氣,致使光照強度進一步減弱,影響火星車太陽翼電池陣的發電功能。近期,工程團隊采取轉動太陽翼調整光照角度、減少每天的工作項目和時長等措施,實現能源平衡。

未來兩個月,太陽直射點還將繼續向火星南部移動,大約在7月中下旬到達火星南回歸線附近,屆時火星北半球將進入一年中最冷的時節。為了安全度過火星寒冬、沙塵暴等極端天氣,祝融號火星車設計了自主休眠等工作模式,即在能源降低到一定程度后會自動進入休眠模式,等到環境條件逐漸轉好后,再恢復正常工作模式。

蝙蝠竟是動物界的口技大師

近日,研究人員發現大鼠耳蝠能模仿黃蜂的嗡嗡聲,以阻止食肉貓頭鷹捕食它們。這一發現是哺乳動物和昆蟲之間的種間擬態的第一個例子,也是聲學擬態的少數例子之一。貝氏擬態是指一個無害的物種模仿一個危險的物種,這是一種進化“策略”,能為擬態者提供保護,使其免受潛在捕食者的攻擊。

研究人員在野外考察時發現這一現象,當他們將大鼠耳蝠從捕捉網中取出時,它們總是會發出像黃蜂一樣嗡嗡的叫聲。研究人員認為嗡嗡聲是在傳遞某種信號,大鼠耳蝠發出這種聲音可能是借此向其他同類發出警告,或者是嚇唬捕食者。研究發現,大鼠耳蝠的天敵貓頭鷹聽到這種嗡嗡聲后便會遠離。