承前啟后多姿彩

袁杰

明代是中國繪畫鼎盛時期之一。其繪畫沿著元代已呈現的變化繼續-

演變發展。此時畫院恢復,文人畫方興未艾,流派眾多,名家輩出,不同題材的作品大量涌現,畫壇呈現一片繁榮興旺景象。其中花鳥畫藝術具有較高的成就,不僅形成了多種風格樣式,還對后世產生了較大影響。明初,宮廷畫家孫隆對徐崇嗣所創設色沒骨法進行改進改造,名重當時;宮廷畫家林良、呂紀的花鳥畫對明代畫院產生了重要影響。明代中期,“院體”與“浙派”的衰微,吳門畫派領袖沈周等對傳統花鳥畫的題材、筆墨皆有發展,對晚明“白陽”“青藤”影響頗大。明代,梅蘭竹菊“四君子”題材依然盛行,幾乎文人畫家都能揮灑幾筆。此外,孔雀、鷹、雁、雉雞、鴛鴦等類的珍禽異鳥,象征吉祥、瑞壽的松鶴、牡丹等也層出不窮。隨著水墨技法的不斷創新,花鳥畫的表現能力愈加豐富,其風格出現了多種面貌。歸納起來,大致有五種情況:

一、院體浙派

明代初期,畫院恢復,一批畫院體系的花鳥畫家在繼承五代黃筌、兩宋院體工麗畫風的同時,又吸收元畫的某些長處,形成工整富麗的院體風格;粗筆水墨及沒骨畫法也有發展。還有的將工麗的花鳥與蒼勁的水墨畫法合為一體,顯現陽剛之美,別具一格。代表畫家有邊景昭、林良、呂紀、戴進等。代表作品如邊景昭《竹鶴圖》(圖1),畫家用工細的筆法、濃艷的色彩勾畫鶴的羽毛、足脛、丹頂,很好地表現了白鶴毛色光潔華美的質感。翠竹用中鋒勾勒填色法;起伏的坡岸又用側鋒描繪。筆法樸拙,風格渾厚,近似南宋院體而又有自我。正如《圖繪寶鑒續纂》所評:“花之嬌笑,鳥之飛鳴,葉之反正,色之蘊藉,不但勾勒有筆,其用墨無不合宜。宋元之后,殆其人也!”有“當代邊鸞”之稱,可見其功力精湛。《竹鶴雙清圖》(圖2)是邊景昭與王紱合繪的作品。邊氏畫鶴,王紱畫竹。竹鶴相聚,取高潔之意。仙鶴著色淡雅,筆墨簡放,與王紱清潤秀挺的墨竹格調和諧統一。作品給人以清新出塵之感,是職業畫家與文人畫家配合默契的成功之作。

林良是明代前期一位富有創造性的花鳥畫家。在花鳥畫的表現方法上,打破了宋代以來盛行的勾勒精細、敷彩秾麗的工筆體格,以遒勁飛動的筆法、淋漓酣暢的墨色、活潑生動的造型,以及剛健豪放的氣勢,開拓出水墨闊筆寫意花鳥的新風。他的畫作筆勢如飛如動,遒勁豪放;筆墨技法上,具有工寫結合、剛柔相濟的特色;用色上,略施淡彩。姜紹書《無聲詩史》評其“取水墨為煙波,出沒鳧雁嚵唼容與之態,頗見清遠。運筆遒上,有類草書,能令觀者動色。”

呂紀的花鳥畫以工筆重彩為主,初學邊景昭,遠師兩宋,畫風工細華麗。后遇林良,畫風有所變化,寫意花鳥畫應運而生。從他的傳世作品看,有工細和粗筆兩種:工筆重彩一路以勾勒敷色為主,畫法精工,色調濃艷,富麗堂皇。《桂菊山禽圖》(圖3)是其風格的代表杰作。而他中期的《殘荷鷹鷺圖》(圖4)、晚年的《鷹鵲圖》(圖5),筆法融合浙派畫石和林良畫禽法,描繪自然界生存搏斗、富有情趣的場面;水墨酣暢淋漓,筆勢勁健奔放,是其粗筆寫意花鳥畫的代表佳作。

林良、呂紀的畫風對明代后期花鳥畫的發展影響較大。以其為代表的明代院體花鳥畫雖然主要承襲了兩宋院體的風格,但又有所創新。它在注重法度和形神刻畫的基礎上,更多地吸收了寫意畫技法,筆墨運用也更活潑自由;畫幅也相應增大,布景豐滿,給人以博大有力的視覺沖擊。當時著名詩人李夢白有詩贊:“百余年來畫禽鳥,后有呂紀前邊昭;二子工似不工意,吮筆決毗分毫毛。林良寫鳥只用墨,開縑半掃風云黑。水禽陸禽各臻妙,掛出滿堂皆動色。”

宮廷院體畫派后還直接孕育出“浙派”,與之并峙畫壇。浙派與明代院體既有著十分密切的淵源關系,又呈現出各自的流派特點。它們共同構成了明代前期主宗南宋的藝術潮流,又在不同方面做出了建樹。

二、吳門文人畫派

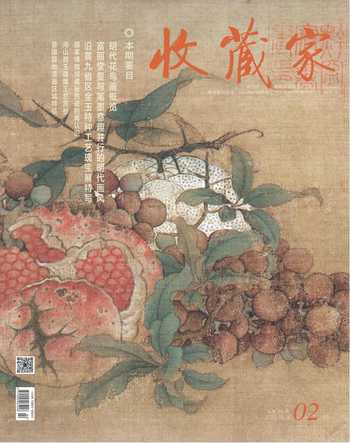

明代寫意花鳥的先驅為院體的林良。他不僅受到南宋水墨蒼勁派的影響,而且以草書筆法用之于寫意花鳥畫,畫風沉雄、豪放,獨具一格,開明代寫意花鳥畫之先河。明中葉,興起于蘇州的吳門文人畫派沿著寫意的道路繼續發展,確立了文人水墨寫意花鳥畫的雛形。其中以著名畫家沈周、唐寅、文徵明影響最大。從《辛夷墨菜圖》(圖6)中,可看出沈周花卉畫的兩種風格。一幅以沒骨法畫折枝辛夷花,色澤鮮嫩淡雅,筆意圓活潤澤,宗法徐崇嗣、錢選和王淵;一幅純以水墨寫意法畫白菜,菜葉積筆成形,形神兼備,脫胎于法常、林良和元代水墨蘭竹的傳統,畫風清新、淡雅,構圖簡潔,更富文人書卷氣,為沈氏寫意花卉畫精品之作。

文徵明的花鳥畫雖源出于沈周,而筆墨氣質卻絕然不同。沈氏氣格恢宏,多“沉雄蘊蓄”之意;而文徵明的花卉畫氣氛靜雅,多“清麗婉潤”之姿。他尤擅長意筆蘭、竹,自謂“以風意寫蘭,以雨意寫竹”。如其《蘭竹圖》(圖7),用筆秀潤瀟灑,畫風清麗,構圖變化中求統一;蘭之轉折飄逸,竹之偃仰披紛,表現得恰到好處,為文氏墨竹畫佳作。此外,文徵明的學生弟子眾多,周之冕是其中一位,他能融陸治的設色和陳道復水墨寫意于一爐,創立了“勾花點葉體”,促進了水墨寫意的發展。如故宮藏《百花圖》(圖8)是周氏花卉畫的代表作。圖中用折枝畫牡丹、蘭花、繡球、玉蘭、枇杷、荷花、菊花、梅花等三十余種四季花卉,以勾花點葉法加以表現,筆蒼墨潤,花葉俯仰有致,構圖在變化中求統一。這種畫法后人稱之為“勾花點葉體”;對有清以來的花鳥畫有一定的影響。圖中每段花卉均有張鳳翼、王穉登、陳繼儒等人題詩,為此圖增重,可見當時名人對《百花圖》的重視程度。

唐寅擅長寫意花鳥,風格既不同于林良、呂紀的“院體”,也和沈周沉雄渾樸、文徵明清秀典雅的格調有別。他的畫作活潑灑脫而富有真實感。其《墨梅圖》(圖9)以水墨提煉形象,意筆畫老梅一枝,疏影橫斜,花繁枝茂。畫風清勁秀逸,墨韻明凈,生趣盎然。畫中自題詩曰:“黃金布地梵王家,白玉成林臘后花,對酒不妨還弄墨,一枝清影寫橫斜。”詩情畫意,相得益彰,使該畫更具文學趣味。《枯木寒鴉圖》(圖10),筆力遒勁,用墨簡約,雖寥寥數筆,卻無不神形兼備,生動自然。此圖是唐寅為好友懋化赴任而作,圖繪枯木、禿枝、堅石、寒鴉的凄楚之景。自題詩中“一樹寒鴉未定棲”,抒寫了作者對朋友前程的擔憂及自己凄冷、孤獨、失意和玩世不恭的處世態度,是作者人生命運的真實寫照。E993D0D0-9E61-492A-BE5A-216212B78122

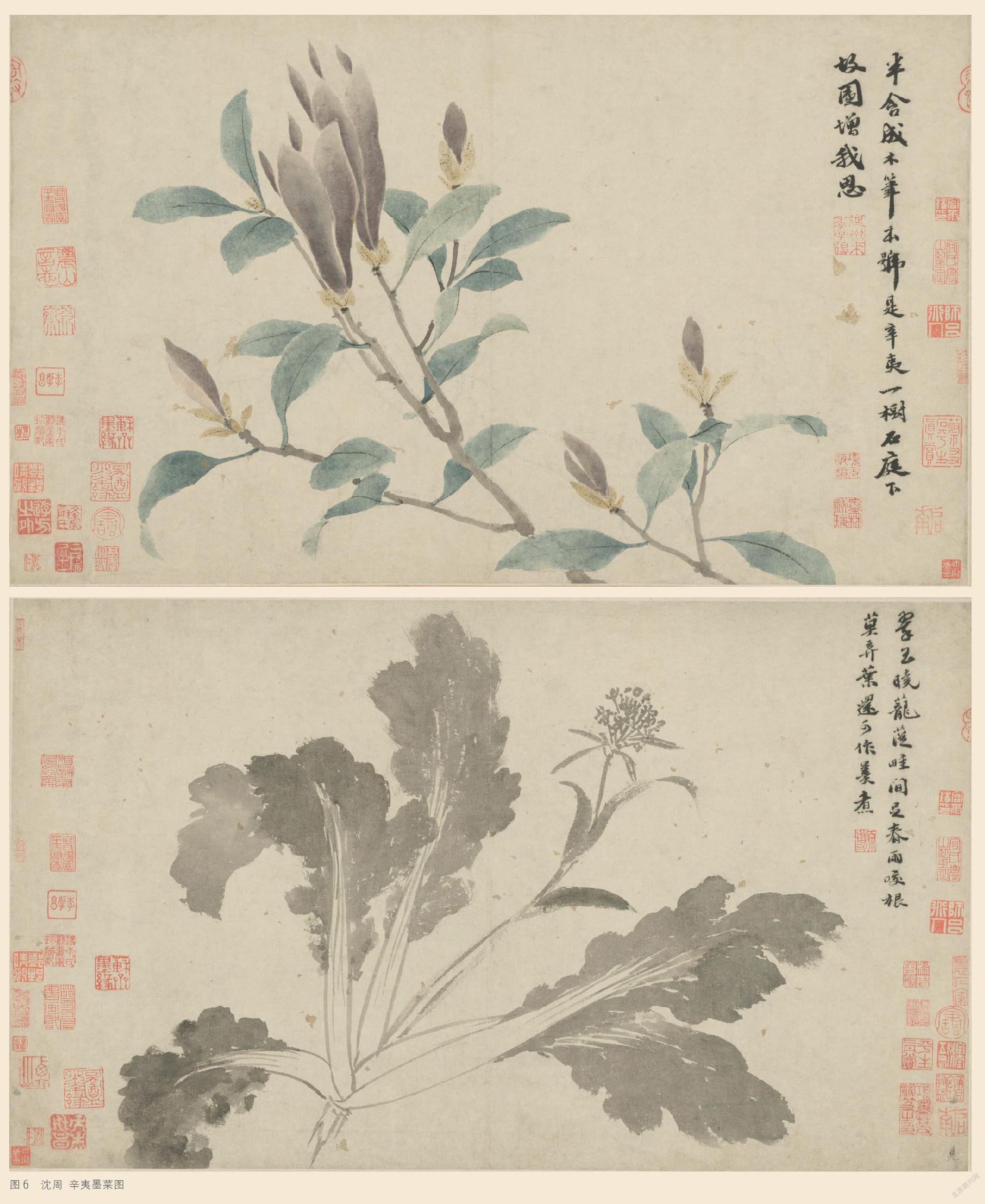

以孫隆、孫克弘、孫艾為代表的沒骨畫家,在崇尚繼承徐熙“落墨為主”的水墨畫法基礎上,發展為純用色、墨,不用線條表現物象的技法。這類寫意沒骨花鳥畫筆法靈活、簡潔,瀟灑自如,為花鳥畫增添了新的光彩。如孫隆畫的《芙蓉游鵝圖》(圖11)是其傳世佳作。游鵝以淡墨勾出輪廓,淡色暈染形體,準確而又洗練;芙蓉、湖石則用草草的逸筆寫之,意趣橫生。整幅畫面,不拘泥一花一葉的細節刻畫,而是從整體感覺出發,著力于表現游鵝、芙蓉的生動神采,成功地把寫意與寫形、沒骨與勾勒、水墨與淡彩融為一體。其畫風于寫意中不失工細,工細中不忘寫意,風格獨特,開寫意花鳥畫之新風。孫克弘遠師五代黃筌,北宋徐熙、趙昌,近則取法沈周、陸治一路。畫史稱他善于“用枯老之筆行干作花,或著色,或水墨,皆極古淡。”從傳世作品看,可知他的花卉畫有粗筆和工細兩種面貌,畫風清麗淡雅,自成一家。孫克弘《百花圖》(圖12)畫四季花卉。作者打破時空的局限,把不同季節的花卉繪于一卷,運筆均為勾勒填彩,畫法工整,設色清麗,風格秀雅,是其工筆重彩畫代表作。

此外,孫艾的《木棉圖》《蠶桑圖》等,風格清疏淡雅,筆法秀逸脫俗,有錢選之遺韻,是孫艾沒骨畫精心之作。

三、青藤白陽

對文人花鳥畫發展貢獻最大的當屬徐渭和陳道復。徐渭,號青藤,對文人寫意花鳥畫發展的貢獻尤為突出。他是位天才的詩人、戲劇家、書法家、畫家。他的寫意花卉畫,繼承了梁楷的減筆和林良、沈周等寫意花卉的畫法而更為簡練。畫風豪邁、雄健,不拘成法,潑墨、破墨、積墨隨心所欲,具有強烈的個性,為前人所未見。《黃甲圖》(圖13)便是這種風格的具體表現。圖中荷葉偃仰有致,水墨淋漓;螃蟹看似寥寥數筆,卻勾、點、抹諸多筆法參用。整幅畫面能在水墨的濃淡交錯中求其神采,疏斜離亂中求其真意,使觀者體味到畫中的筆情墨趣。該圖借蟹甲諷寓科甲,其自題詩曰“兀然有物氣豪粗,莫問年來珠有無,養就孤標人不識,時來黃甲獨傳臚”,抒發個人懷才不遇之感,并將不學無術而飛黃騰達的人比為螃蟹,給以辛辣的嘲弄和無情的諷刺。其《墨葡萄圖》(圖14),純以水墨寫葡萄,草書筆法畫出藤蘿錯落,縱橫馳騁,畫風豪放潑辣,縱逸多姿。畫中題詩曰“半生落魄已成翁,獨立書齋嘯晚風。筆底明珠無處賣,閑拋閑擲野藤中。”作者借葡萄喻,表達了作者明珠暗投、無人賞識的失意與落魄。所題詩文純用行草,字勢攲斜跌宕,放縱不羈,極易令人聯想到作者怪異的性格與不凡的生活經歷。明代文壇公安派領袖袁宏道論其詩,謂有“強心鐵骨與夫一種磊落不平之氣,于字畫中宛宛可見”,“不可磨滅之氣,英雄失路、托足無門之悲”。這在他的書畫作品中也有充分體現。

徐渭花卉作品都是筆酣墨飽、奔放淋漓的大寫意畫法,將其不拘成法、追求個性解放的創新精神和思想內蘊發揚到了極致。“不求形似求生韻,根拔皆吾五指栽”,正是他對自己畫風的準確寫照。

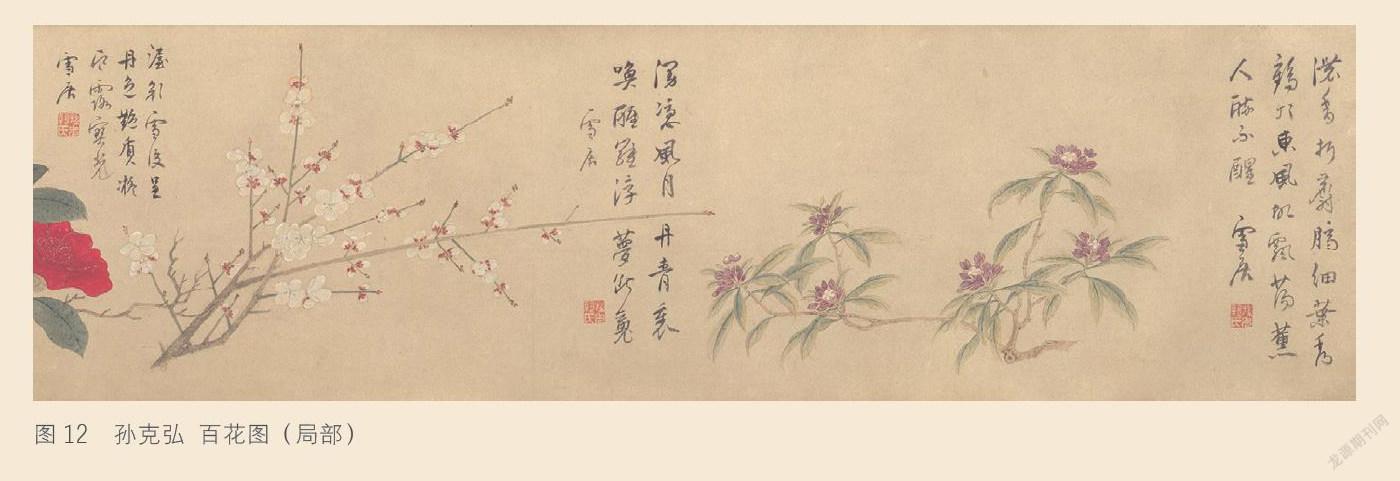

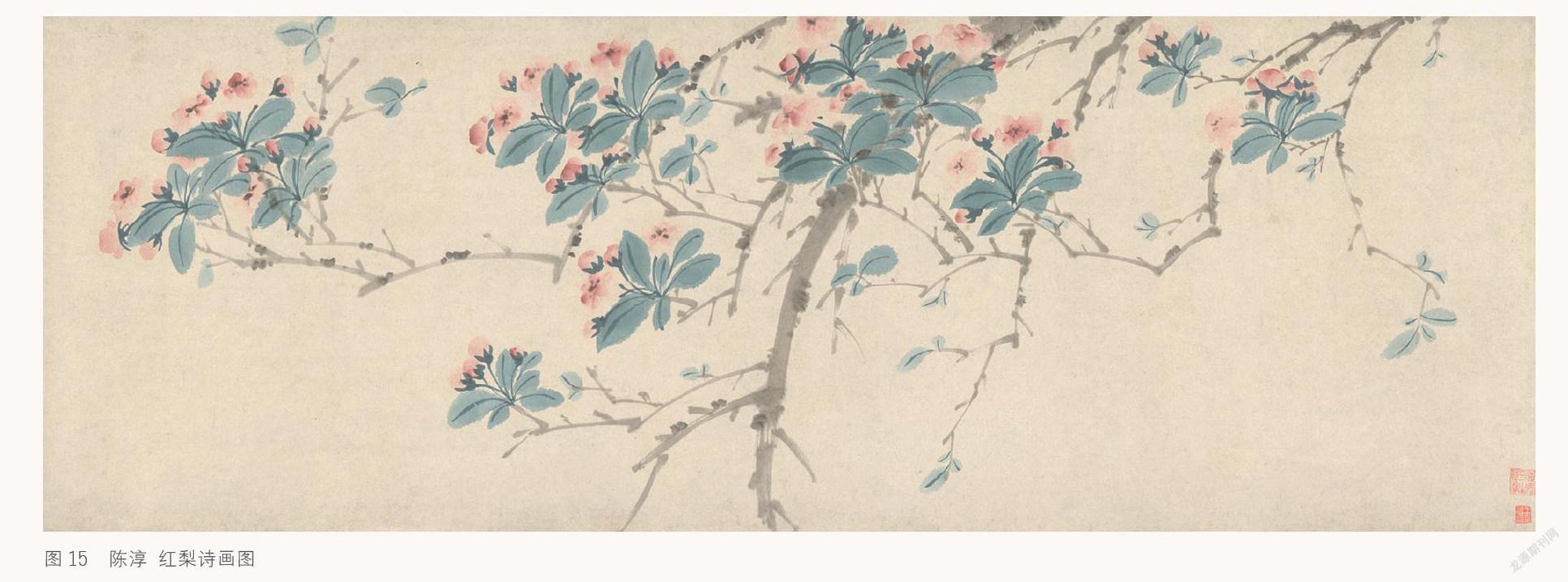

陳道復,名淳,字道復,后以字行,號白陽山人。他是文徵明的高徒、吳派傳人;亦是一位在詩文書畫多方面都有很高造詣的文人。其畫花卉,自成一格。所畫題材,多為文人庭院園林中栽種的花草,信筆拈來,行筆瀟灑自如,于簡率中見生動。清代徐沁在《明畫錄》中說“其寫生,一花半葉,淡墨欹豪,疏斜歷亂之致,咄咄逼真,久之,并淺色淡墨之痕俱化矣。”代表作品有《紅梨詩畫圖》(圖15)。此圖作于明嘉靖二十三年(1544),作者時年62歲,正是作者絕筆之年。畫家以詩配畫的形式表現梨花未開、將開、盛開的不同情態。梨葉和花瓣全用沒骨法,枝干信筆寫之,淡墨欹豪,輕色逸筆,極富文人畫的筆墨韻致。又如《葵石圖》(圖16)畫一株秋葵倚斜而出,襯以湖石小竹及小草。葵花淡墨寫出,再以濃墨畫葵葉和蕊。屹立的湖石,用粗筆側鋒,連研帶皴,連勾帶染。花草、土坡亦勾、點、撇、拖,隨意涂抹。石畔的叢竹則作雙勾,又與石、小草形成對照,從而突出了竹子的秀勁。作者又根據物象之形態與特質,恰當地變化線條粗細和墨色的濃淡,工寫結合,疏密有致,從而使畫面既富有筆墨韻味,又充滿自然樸素、雅逸瀟灑的文人情趣。畫中自題詩:“碧葉垂清露,金英側曉風”,更加深了作品的意境。

陳道復的花卉畫豐富了花鳥畫的藝術技巧和思想內容,故后人把他與徐渭并稱為“青藤白陽”。徐渭與陳道復在文人寫意花鳥畫表現手法的獨創風格,起到了承前啟后繼往開來的作用,影響了而后中國400年的畫壇。從清初的八大、石濤到揚州八怪的鄭板橋、李鱓以及海派的趙之謙、吳昌碩,近代齊白石、潘天壽等,我們都不難從他們的作品中感覺到“青藤白陽”的存在。

四、藍瑛與陳洪綬

明武宗正德(1506~1521)以后,隨著明王朝進入衰落時期,浙派繪畫隨之日漸衰微,轉而由文人畫派取而代之,主宰了畫壇。于是乎對藍瑛畫派歸屬,一直是一個有爭議的問題。清初張庚《浦山論畫》對藍瑛的評價是浙派之大成,近人多沿襲其說,稱藍瑛為“浙派后進之殿軍”,與戴進、吳偉并稱為浙派三大家,以戴進為首的浙派是從南宋院體水墨蒼勁的一路派生而來。藍瑛則早期臨摹宋元諸家,特別是對“元四家”之首黃公望尤為致力,筆墨秀潤俊俏,晚年則更為蒼勁簡樸,自成一種風格,同傳統之“浙派”是同“浙”而不同派,故還是以沈宗騫《芥舟學畫編》所論“藍瑛倡為武林派”之說較為允當。

藍瑛在當時江浙地區影響很大,開創了“武林畫派”。學其畫的人很多,如劉度、馮仙湜、陳璇、顧星、洪都等。藍氏家族中,藍瑛的兒子藍孟、孫子藍深、藍濤,都擅繪畫,繼承家法。據歷史記載,同時代名畫家陳洪綬早年也學藍瑛,樹石均受到他的影響,他們不僅是師生關系,而且還是書畫摯友。

陳洪綬是晚明畫家中的工筆大師,此時花鳥畫以寫意為主,工筆并非主流,陳洪綬則異軍突起,以縝密工細的筆法畫花鳥,畫風高古凝練,造型古拙奇特,富有金石的韻味和裝飾性強的特色,在明代工筆花鳥畫中堪稱高手。他畫的《荷花鴛鴦圖》(圖17)造型夸張樸拙,敷色艷而不俗,工而不板,給人以幽靜閑雅的藝術感受。其《梅石圖》(圖18)曲盡生物之情,枯老的梅樹枝干多被截去,新枝上梅花疏落,蒼秀中透露生機,格調高古奇駭,構圖新穎,畫風樸拙古雅;梅石用筆則融入了山水畫中的木石畫法,筆墨圓勁具有木刻味,又富有裝飾性。梅石象征堅貞高潔,陳洪綬是個有民族氣節的畫家,明亡后剃發為僧,常流露出亡國之恨和憤世嫉俗的思想。他的繪畫創作具有豐富的想象和裝飾的趣味,以及一定的藝術夸張和變形,對后世有深遠影響,晚清的“四任”(即任熊、任薰、任頤、任預)都遠承他的流派,甚至直接影響到近現代繪畫。魯迅亦對其極為推崇,認為“老蓮的畫,一代絕作”。E993D0D0-9E61-492A-BE5A-216212B78122

五、梅蘭竹菊畫

宋元以來,梅蘭竹菊“四君子”就是文人墨客喜繪的題材。到了明代,幾乎所有的文人畫家都能兼寫,而最著名的有王紱、夏昶、孫克弘的墨竹,陳錄、王謙的墨梅,文徵明、周天球、馬守真、文俶的蘭花等。他們都在繼承和弘揚“四君子”畫上取得了較大的成就,并形成了各自的風格。

竹子具有“群居不倚,獨立不懼”的品性和虛心的結構,因此,竹一向為文人所喜愛、所贊美。蘇軾說“可使食無肉,不可居無竹;無肉令人瘦,無竹令人俗。”文同的“胸有成竹”這句成語可以說是盡人皆知,可見文人對竹的感情。文人們寫竹實際上就是以竹喻人,用來標榜自己的性情和品德。《明畫錄》卷七專載墨竹畫家有五十九人,其中王紱、夏昶最為擅名。王紱畫竹石,皆存書法意韻,用筆瀟灑、筆致跌宕,于遒勁中見媚姿,蕭散中見韻致的文人情趣,在明代享譽盛名,號稱“國朝第一”。夏昶筆下的竹姿雨色,偃仰濃淡,幾乎不見復筆,正所謂“落墨即是,出筆便巧”,各具情態,享譽海內。當時已有“夏卿一個竹,西涼十錠金”之說。

梅花清介孤潔,高格逸韻,歷來為人們所欣賞。畫梅者《明畫錄》載有三十九人,《墨梅人名錄》載有六十一人。代表人陳錄和王謙雖為同時代人,但風格不一。陳氏畫梅,深受王冕的影響。如白雪繁花,暗香浮動,新枝老干,縱橫交錯,疏密有致。運筆細枝圓勁挺拔,老干粗獷雄渾,或以疾速的飛白法畫之,干濕濃淡、虛實處理恰到好處,代表作品有《玉兔爭清圖》《煙籠玉樹圖》等。王謙的梅花,筆法蒼古,枝柯如鐵,千花萬蕊,璀璨筆端,幽韻動人,把王冕墨梅花技法提高到了新的階段。《無聲詩史》云:“牧之之梅,落筆雄逸,有蒼龍出岫之勢。”

“蘭,香草也。”我國古人對蘭極為稱賞,崇尚其神韻風采與象征意蘊。明代畫者尤多。文徵明嘗云“吾最喜畫蘭竹。”畫蘭名家周天球書法絕妙,畫蘭用筆舒展柔和,有花歌葉舞之姿,畫風近師文徵明,遠溯至鄭思肖和趙孟堅。馬守真、薛素素和文俶,均為晚明時女畫家。馬守真畫蘭花,師法趙子固,所畫蘭花,用筆抑揚頓挫,風姿瀟灑秀潤,名擅一時。薛素素畫蘭,下筆迅掃,葉態多情,秀脫輕靈。文俶所畫草木,用筆儒雅,代表作有《萱石圖》和《花卉圖》等。前者用筆清新淡雅;后者細膩溫馨,于秀麗中見豪爽之致。

綜上所述,可以大致了解明代花鳥畫發展的概況,以及這一時期花鳥畫風格的衍變軌跡。15世紀,宮廷“院體”與“浙派”稱雄畫壇達百余年之久,其藝術成就以花鳥畫為最高,不僅形成了多種風格樣式,還對后世產生了較大影響。如徐崇嗣所創設色沒骨法,至明本已絕響達數百余年之久,宮廷畫家孫隆對其進行改進發展,很快在畫院內流行,還影響到后世文人畫;另一宮廷畫家呂紀之工寫相兼花鳥畫對后世文人畫發展亦起到了一定的啟迪作用。明代中期,隨著“院體”與“浙派”的式微,文人畫占據畫壇主流,吳門畫派領袖沈周等發展出了文人水墨寫意花鳥畫的新樣式;晚明的“青藤”“白陽”則使文人花鳥畫趨于成熟,筆墨更抽象、寫意,對后世產生了巨大影響。總之,明代花鳥畫壇名家輩出,面貌紛呈,成就斐然。它上承宋元,下啟清代,影響至今,在中國繪畫史中寫下了輝煌的一頁。

(責任編輯:田紅玉)E993D0D0-9E61-492A-BE5A-216212B78122