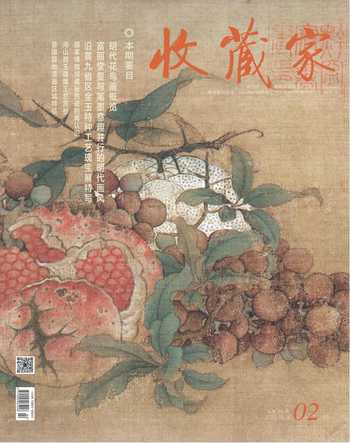

陸治的花鳥畫藝術

邢晉

陸治是吳門畫派繼文徵明之后的領軍人物。董其昌在《唐宋元名畫大觀》冊中題寫道:“吳中自陸叔平后,畫道衰落”,對陸治的繪畫評價甚高。

一、陸治的生平及交游

陸治(1496~1576)字叔平,號包山,吳縣(今江蘇蘇州)人。先祖由開封遷居至蘇州包山(今太湖西山)。生于士儒之家的陸治“生而磊落,負文采有姿制”②,被王鏊所賞識,且游于祝允明、文徵明門下。但陸治的科舉之路并不順遂,不第后無心仕途。作為研究陸治生平的重要資料,王世貞所做《陸叔平先生傳》中以較多的筆墨描述陸治的高潔品質和恪盡孝道。中年之后,“有風調而極耿介”的陸治隱居于支硎山中,遍植奇花異草,潛心書畫,與友人交游唱和。

在弘治、嘉靖間的蘇州文壇,文徵明(1470~1559)的影響幾乎無處不在。陸治與文徵明可謂世交。在黃省曾所作《明吳郡有竹陸先生碑》中記述陸治的父親陸銘“遂理洙泗之業,受易于淶水文先生。”④此“文先生”正是文徵明的祖父文洪。因其曾任淶水縣學教諭,故有文淶水之稱。而陸銘去世時,文徵明“高其節,為之志其墓。”③作為曾隨文徵明習畫的陸治,其與文的交游則更多體現在書畫酬唱活動之中。

如果說文徵明之于陸治是師長與前輩,那王世貞則更像是伯樂與贊助人。王世貞(1526~1590)字元美,號鳳州,弇州山人。太倉人。“后七子”之一。嘉靖二十六年進士,官至刑部尚書。陸治結識王世貞時已將近80歲。雖然二人相差30歲,但王世貞作為當時的文壇領袖,且雅好書畫收藏,其對陸治的推崇,無疑使陸氏的名望得到提升。對于為陸治作傳的緣由,王世貞亦有詳細的記述:

叔平負節癖,晚益甚。有一貴官子,因所知某以畫請叔平,為作數幅答之,乃贄幣直數十金以謝。叔平曰:吾為所知某,非為公也。立卻之。余遘先戚廬居,則致吊,更數月,見遺桃源圖大襞紙,曰:區區三歲之力以博一笑耳,非敢有請也。后更托余所知來,意欲求為傳,余素高其人,許之,叔平乃大喜,贄幣拜請余。文成,會襄先事,叔平蹩蹩行至墓所,余報謝,邀留竟日,夕其所居,蕭然也,呼羊酒劇飲。自是從洞庭游,得余詩輒分為十六景,畫以見貽。又為余臨王安道華山圖四十,皆有妙致。余固未之敢請也。凡叔平畫,強之必不得,不強乃或可得。

二、陸治的花鳥畫藝術

明何喬遠《名山藏》中記載:“吳中又有魯治、陸治、錢穀。治善花卉翎毛。”?王世貞則在《藝苑卮言》中評價陸治:“工寫生,能得徐黃遺意,不若道復之妙而不真也。”自明代開始,對于畫家花鳥畫藝術的淵源,幾乎是言必稱“徐、黃”。實際上,徐熙和黃筌的繪畫風格,在當時已經通過文獻的記載成為兩種不同畫風的標簽化指代。王世貞在題《陸包山寫生圖》巻中寫到:“畫家寫生,右徐熙、易元吉,而小左黃氏父子。政在天真人巧間耳,宣和主稍能斟酌之。明興,獨吾吳沈啟南入熙室,而唐伯虎于黃氏有出藍之美。”既然陸治一人可得“徐黃遺意”,說明他是一位工寫兼備,表現手法豐富,風格多樣的畫家。從陸治的存世作品來看,大部分刻畫精致,物象形態準確,一小部分為寫意點染。但其較為工致的作品,亦有多種面貌。

現藏于南京博物院的《梅石水仙圖》卷(圖1)可以說是純粹的工筆作品。水仙、靈芝與梅花都以勾勒填彩法繪成,水仙葉以深淺不同的色彩體現出內外兩面。奇石則以細筆皴擦出類似于暈染的過渡效果。整幅作品妍雅明麗,精工之致,以勾勒為法,但能脫去板滯之病,傅色工致秀麗而富有生氣。作為一位文人畫家,以72歲高齡創作出如此精能的作品,極為準確地表現物象的造型,可見其筆端寫生功力之深。確如王世貞在跋《陸叔平臨王安道華山圖》中所稱贊:“能接宋人,不作勝國弱腕。”①另外,這也與陸治在中年之后在隱居之地能夠長時間接觸自然花卉有關。《陸叔平先生傳》中提到:“支硎故晉高僧遁遺址,君廬在其下,云山四封,流泉間之,豐陸廣場,地宜田圃,衡門低庳不可托乘容膝之外,皆藝名菊,菊多至數百千本。它奇花木,日南蒼梧萬里之種,宛轉募致之,手自封殖,灌溉剪剔,妙得其候。”

工寫兼備、妍麗清新的作品在陸治花鳥畫中比較多見。天津博物館藏《梨花雙燕圖》軸(圖2)是其中的典型作品,此圖以對角線構圖繪折枝梨花,兩只白燕,一只停留在花枝上,一只展翅而飛,有動有靜,相輔相成。梨花以圈畫點粉而成,有的含苞待放,有的燦麗盛開。花枝以墨色雙鉤再賦色彩及焦墨修飾。梨花及雙燕均逼真生動,這種細筆勾勒與小寫意畫法相結合的作品在吳門畫家中實為少見,但此畫題材卻深受吳門畫家喜愛。自明初詩人袁凱有《白燕》詩后,吳門文士經常和原韻賦詩,并以此題作畫。此圖即有文徵明、袁裂、許初、王穀祥、周天球、陸師道、彭年、文彭等人次韻題詩。另外,上海博物館及故宮博物院均藏有陸治所繪金箋扇頁《梨花白燕圖》,其中故宮博物院所藏《梨花白燕圖》圖扇頁中的雙燕畫法與天津博物館所藏《梨花雙燕圖》軸完全相同。文徵明也曾繪《梨花白燕圖》軸,水墨勾染,圖上文徵明、陸師道、文彭的題詩內容也與天津博物館所藏《梨花雙燕圖》軸相同,只有周天球和文嘉另作一首。陸治較為工致的花鳥畫作品中還有一種面貌明顯受到明院畫影響。收藏于上海市工藝品進出口公司的《桃竹錦雞圖》軸(圖3),雙鉤填色畫竹,鉤廓的筆觸雖然靈動瀟灑,但仍頗具古意。桃花則純以色彩點染。奇石用小斧劈,利落勁爽。錦雞則以墨為彩,而墨分五色,層次分明,意態生動,明顯受到林良畫風的影響。

陸治純用寫意點染的作品較少,但藝術水品不低。藏于上海博物館的《端陽即景圖》軸(圖4),幾乎純以水墨落彩寫就,具有較明顯的吳門寫意花卉風格。此作充分利用水與墨、彩的暈染關系,其中主景的三朵蜀葵均以葉片擠出,頗顯灑脫縱逸。

遼寧省博物館藏《仿趙孟堅水仙圖》卷(圖5)是一幅純墨筆作品。與天津博物館藏《趙孟堅白描水仙圖》卷(圖6)對比,雖然構圖如出一轍,但趙氏所作水仙以細長流利而勻凈勁秀的線描勾勒花葉,并用淡墨暈染出陰陽向背。陸治所作水仙,葉片用筆更像以書法用筆寫出,行筆迅速,意境灑脫,而非細致勾勒,且并不以墨色填染。雖在陸治的作品中亦為少見,但技法的運用毫無生澀之感。E993D0D0-9E61-492A-BE5A-216212B78122

三、陸治花鳥畫藝術的影響

王世貞在跋《周之冕花卉》中寫到:“勝國以來寫卉草者,無如吾吳郡。而吳郡自沈啟南之后無如陳道復、陸叔平。”如此,陸治的畫風,必然為其后眾多畫家所借鑒,其中周之冕和王武的花鳥畫風格與陸治有著較大關聯。畫史對于周之冕的記述甚少,根據其作品的紀年來看,應活躍于萬歷年間,略晚于陸治。徐沁的《明畫錄》中記載:“周之冕,字服卿,號少谷,吳縣人。萬歷間,落魄如李邈卓,不甚為世重。其寫生花鳥點染生動,最為擅場。或謂復甫妙而不真,叔平真而不妙,能兼撮其長者,少谷也。”周之冕的花鳥畫兼工帶寫,往往花用勾勒法,葉以墨色點染,被稱為鉤花點葉法。實際上,此法并非周之冕首創,只是多用此法作畫而已。由藏于天津博物館的周之冕《花鳥圖》冊中的兩開(圖7),可以明顯看出其所受陸治影響。此冊中《梨花白燕》一開,其題材及空中飛行的白燕均與前文所述陸治《梨花雙燕圖》軸十分相似,只是白燕與梨花的描繪都更為寫意,尤以白燕的用筆略顯草率。另《墨筆水仙》一開與遼博藏陸治《仿趙孟堅水仙圖》相比,只是用筆更加放逸。雖然畫史認為周之冕的花鳥畫真妙兼得,但從具體的作品來看,相比于陸治,周之冕的作品應該是妙多于真的,而仍未脫陸治的藩籬。

王武(1632~1690)字勤中,晚號忘庵,又號雪顛道人。吳縣(今江蘇蘇州)人。出身世家,為王鏊六世孫。由于家傳及收購古書畫甚富,心摹手追,所作花鳥畫氣韻生動,能取諸家之長。清末名士楊鐘羲在《雪橋詩話余集》中寫到:“王勤中為明太傅鏊六世孫,長于畫,師陳道復、陸叔平。”天津博物館藏王武《仿陸治杏花白鴿圖》軸(圖8)自題:“包山先生《杏花白鴿圖》始見于婁東友人齋,閱二載,復于裝池家壁上,觀之時避暑虞山,迄今又兩易春秋矣,茲辱靜安道兄屬筆,猶彷御記億其原題以靜老,高逸之品可舉以況之,也并錄如右,壬寅暮春,忘庵王武。”此圖杏花純以色彩點染,白鴿畫法則與陸治《梨花白燕圖》軸中的白燕畫法相似,只是對于白鴿的鉤廓,線條更為放松自然,可見王武對于陸治的花鳥畫技法頗有所得。

通過梳理陸治的作品,并將其置入明、清花鳥畫發展的歷程中,可以發現,陸治是文人花鳥畫發展過程中承前啟后的重要人物。雖然單就藝術成就而言,他無法與“青藤白陽”和惲壽平比肩,達到開宗立派的高度。但其在以沈周為代表的文人寫意花卉風格之外,開拓了在重視客觀還原物象原貌的同時又符合文人畫家氣質和審美要求的花鳥畫創作思路,并且在具體的技法運用上,不斷進行嘗試,留下面貌多樣的作品,為后世畫家提供了諸多經驗。

注釋:

①《石渠寶笈》,《故宮珍本叢刊》,海南出版社,2001,第439冊,第351頁。

②⑥⑨[明]王世貞《藝苑卮言》,《景印文淵閣四庫全書》,臺灣商務印書館,第1281冊,第496頁。

③[明]王世貞《弇州續稿》,《景印文淵閣四庫全書》,臺灣商務印書館,第1284冊,第176頁。

④[明]黃省曾《五岳山人集》,《四庫全書存目叢書》,齊魯書社,1997,集部第94冊,第827頁。

⑤[明]王世貞《陸叔平先生傳》,《景印文淵閣四庫全書》,臺灣商務印書館,第1280冊,第375頁。

⑦[明]王世貞《新刻增補藝苑卮言》卷12,第22頁,樵云書舍明萬歷十七年(1589)國圖藏本。

⑧[明]何喬遠《名山藏》,北京大學出版社,1993,第8冊,第5696頁。

⑩[明]王世貞《弇州續稿》,《景印文淵閣四庫全書》,臺灣商務印書館,第1284冊,第449頁。

?[明]王世貞《奔州四部稿》,《景印文淵閣四庫全書》,臺灣商務印書館,第1281冊,第279頁。

?[明]王世貞《奔州四部稿》,《景印文淵閣四庫全書》,臺灣商務印書館,第1280冊,第376頁。

?[明]王世貞《弇州續稿》,《景印文淵閣四庫全書》,臺灣商務印書館,第1284冊,第456頁。

?[清]徐沁《明畫錄》,《美術叢書》,浙江人民美術出版社,2013,三集第七輯,第126頁。

?[清]楊鐘羲《雪橋詩話余集》,北京古籍出版社,1992,第67頁。

(責任編輯:田紅玉)E993D0D0-9E61-492A-BE5A-216212B78122