介入栓塞術、腹腔鏡手術及開腹手術對肝血管瘤患者預后的影響分析

尹潤龍 尹東亮 盧沛林 李柱威 林志強

肝血管瘤是一種肝臟內大量的動靜脈血管畸形構成的團狀結構,是最常見的肝臟原發性腫瘤[1]。肝血管瘤瘤體大小不等,多數腫瘤體積較小,很少引起不適癥狀,多數患者于體檢時經影像學檢查意外發現。當瘤體較大或迅速增大時,會引起上腹隱痛、餐后飽脹、食欲減退等不適癥狀,轉變為惡性較為罕見,尚未見相關報導[2]。一般情況下,部分肝血管瘤生長較為緩慢,瘤體較小且無明顯癥狀時,定期隨訪即可,無需特殊治療;當肝血管瘤增長迅猛產生不適癥狀或破裂出血時,一般需緊急行手術治療[3]。現階段,臨床上手術方式包括常規開腹術、腹腔鏡下切除術、介入栓塞術等方式,均各具獨特優勢,但也存在弊端,如常規開腹手術創傷大、恢復周期長、不利于患者術后恢復。相關研究指出[4],腹腔鏡手術與開腹手術具有相似的安全性、有效性及可行性,但腹腔鏡手術在術后肝功能恢復、手術時間和術中出血量等方面更具優勢。而介入栓塞術是通過栓塞劑將供血動脈阻塞,使肝血管瘤停止生長、萎縮、穩定或消失,達到治療的目的,可見其同樣具有較高的治療效果[5]。基于此,作者擬探討三種手術方式孰優孰劣,旨在為臨床診療提供參考依據。

1 資料與方法

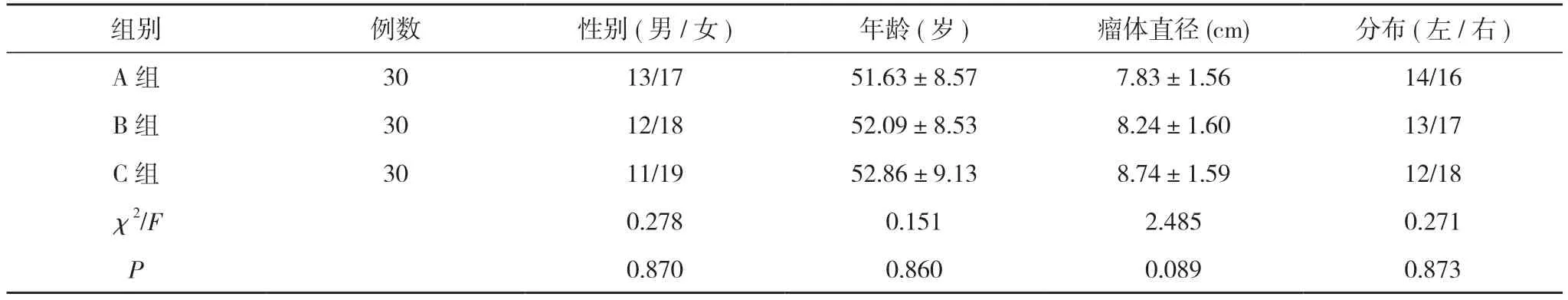

1.1 一般資料 選取本院2019 年6 月~2020 年10 月收治的90 例肝血管瘤患者,根據治療方式不同分為A 組、B 組及C 組,每組30 例。三組患者的性別、年齡、瘤體直徑及分布情況等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。本研究經院內醫學倫理委員會批準,同時本研究已獲得患者及其家屬同意并簽署知情同意書。

表1 三組患者的一般資料比較(n,)

表1 三組患者的一般資料比較(n,)

注:三組比較,P>0.05

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準[6]①經影像學和病理學確診者;②符合所采取治療方案的適應證。

1.2.2 排除標準 ①合并肝癌等其他系統惡性腫瘤者;②合并精神障礙者,無法參與全程治療者。

1.3 方法 患者入院后均行影像學檢查明確血管瘤具體部位,排查手術禁忌證。

1.3.1 A 組 患者給予介入栓塞術治療。首先于導管室使用血管造影儀行肝動脈造影,給予患者局部麻醉,采用改良Seldinger 法對股動脈進行穿刺,留置血管鞘,導入肝動脈導管后進行造影,初步明確瘤體部位、大小、數目、血供情況,行經導管動脈化療栓塞術(TACE)。栓塞劑為平陽霉素碘化油乳劑與明膠海綿顆粒,將微導管超選擇性的插入血管瘤供血動脈后實施栓塞,在X 線透視下注入栓塞劑,栓塞劑注入量的多少與血管瘤大小密切相關,盡可能填滿病灶,隨后注入明膠海綿顆粒,重點參考病灶周圍門靜脈分支的顯影程度,待栓塞結束后撤出微導管,再行重復造影,檢查栓塞程度。

1.3.2 B 組 患者給予腹腔鏡手術治療。患者采用氣管插管全身麻醉,保持仰臥位,留置雙腔導尿管,于臍部下緣做10 mm 切口,向腹腔內充入CO2氣體,建立氣腹,維持氣腹壓為12 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),置入10 mm Trocar 及腹腔鏡,觀察腹腔內是否存在腹水、膽囊大小、肝臟質地,結合術前影像學檢查擬定切除范圍。在腹腔鏡輔助下,分別于肝緣下肝圓韌帶偏右側、左肋緣下鎖骨中線及腋前線置入10、12、5 mm Trocar 及操作器械。選擇性游離切斷結扎肝圓韌帶、鐮狀韌帶、左冠狀韌帶等韌帶結構,充分游離腫瘤位置。對于大的血管及膽管使用hemlock 血管夾夾閉,使用超聲刀離斷肝組織,肝臟斷面使用氬氣刀止血,檢查創面是否出現活動性出血,并于肝臟斷面放置止血紗布,噴灑生物蛋白凝膠。將切除肝瘤體標本放置于標本袋中,放氣腹,撤出器械,延長戳孔切線,依次切開各層,取出完整標本,縫合手術切口,手術結束。

1.3.3 C 組 患者給予常規開腹手術治療。采用氣管插管全身麻醉,保持仰臥位,將右側腰部墊高,留置雙腔導尿管,貼上護皮膜。術前依據影像學檢查結果決定手術入路方式,于右肋緣下做切口,逐步切開腹壁進入腹腔,探查腹腔內情況,依據腫瘤位置決定肝臟切除邊界,選擇性游離切斷結扎肝圓韌帶、鐮狀韌帶、左三角韌帶、左冠狀韌帶等韌帶結構,充分游離預切肝段,若肝段或半肝切除,解剖肝十二指腸韌帶,充分暴露第一肝門,于肝門處留置阻斷帶,結扎相應肝動脈,對創面進行仔細止血,使用7 號線8 字縫合肝組織斷面,嚴密縫合各小膽管及血管斷端,移出病灶標本,送至病理檢查,待檢查無活動性出血后放置腹腔引流管,使用生理鹽水沖洗創面,并于創面放置凝膠海綿及止血紗布,手術結束。

三組患者術后均給予常規對癥支持治療。

1.4 觀察指標 ①比較三組患者手術情況;②比較三組患者近期預后情況;③采用多因素Logistic 回歸分析肝血瘤患者預后的影響因素。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t、F 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;危險因素分析采用Logistic 回歸分析。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

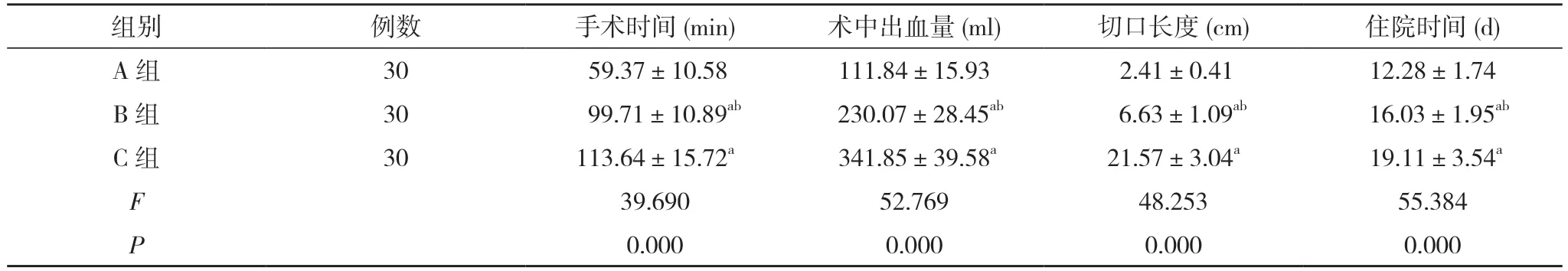

2.1 三組患者手術情況比較 三組患者的手術時間、術中出血量、切口長度、住院時間比較,差異具有統計學意義(P<0.05)。A 組手術時間、切口長度、住院時間短于B 組及C 組,術中出血量少于B 組及C 組,差異具有統計學意義(P<0.05);且B 組手術時間、切口長度、住院時間短于C 組,術中出血量少于C 組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 三組患者手術情況比較()

表2 三組患者手術情況比較()

注:與A 組比較,aP<0.05;與C 組比較,bP<0.05

2.2 三組患者近期預后情況比較 三組患者近期并發癥總發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 三組患者近期預后情況比較(%)

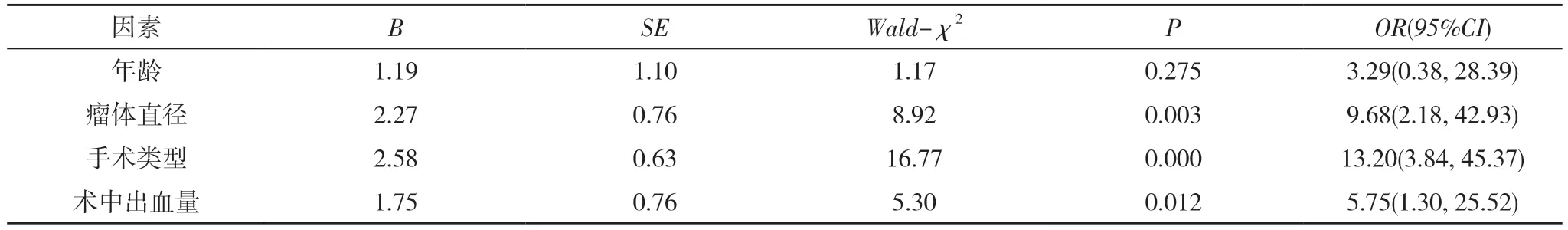

2.3 影響肝血瘤患者預后的多因素Logistic 回歸分析多因素Logistic 回歸分析顯示,瘤體直徑、手術類型、術中出血量均是肝血瘤患者預后的危險因素(P<0.05)。見表4。

表4 影響肝血瘤患者預后的多因素Logistic 回歸分析

3 討論

隨著我國公民對體檢的重視和影像學技術的更迭,使得肝血管瘤的診斷率日益增多。肝血管瘤的病因和發病機制尚未完全明確,普遍認為與先天發育異常、肝內毛細血管感染等因素有關[7]。多數患者瘤體較小時初期無任何明顯癥狀,臨床上眾多學者認為定期隨訪觀察即可。若腫瘤較大,牽拉或壓迫胃腸道等鄰近器官時,可有上腹隱痛、惡心嘔吐等癥狀,需采取手術治療,手術切除是治療肝血管瘤最有效的方法之一[8]。若不及時采取干預措施,存在瘤內急性出血的風險,嚴重者導致肝臟大出血,危及患者生命安全[9]。故針對此類患者應積極采取干預措施,以降低影響預后不良的風險。

常規開腹手術、腹腔鏡手術、介入栓塞術均具有不同程度的治療效果。常規開腹手術創傷較大,且住院周期長,不利于患者預后恢復。而腹腔鏡手術針對術野有放大作用,使得術野清晰,有助于規避損傷血管的風險,減少術中出血量,但是腹腔鏡術中操作對醫師要求較為嚴格,且術中止血難度高于常規開腹手術[10]。腹腔鏡手術可彌補開腹手術的弊端,如手術切口大、住院周期長等。介入栓塞術通過向血動脈注入栓塞劑而達到治療目的[11]。臨床上常用栓塞劑為碘油合劑、輔助明膠海綿等,栓塞劑通過破壞血管內皮細胞而產生纖維化作用,動脈栓塞過程中可能會損傷正常肝細胞、膽小管,可能導致肝膿腫、肝壞死等嚴重并發癥[12]。研究指出[13],針對肝血管瘤破裂出血者可先采用肝動脈栓塞術緊急治療,為后續手術營造條件。目前,臨床上關于介入栓塞術的整體治療效果仍存在少許質疑。三種手術方式均各具優劣勢,腹腔鏡手術較其他兩種手術方式而言,適應人群廣泛,針對肝臟損害、術中出血量和術后并發癥方面更具優勢,還可充分體現微創治療理念[14]。龍洪航等[15]研究發現,腹腔鏡手術損傷機體程度低于常規開腹手術切除和介入栓塞術。本研究結果顯示,A 組手術時間、切口長度、住院時間短于B 組及C 組,術中出血量少于B 組及C 組;且B 組手術時間、切口長度、住院時間短于C 組,術中出血量少于C 組,差異具有統計學意義(P<0.05)。同時發現腹腔鏡手術患者的并發癥發生率略低于其他兩種手術方式,加以證實,腹腔鏡手術的整體治療療效更具優勢。

多因素Logistic 回歸分析,瘤體直徑、手術類型、術中出血量均是肝血瘤患者預后的影響因素(P<0.05),其中瘤體直徑大小是選擇手術方式的一項評估指標,我國通常以瘤體直徑≥5 cm、肝血管瘤單發和多發為分型分界點,對于瘤體直徑≥5 cm 合并危險因素者建議行手術、肝動脈栓塞等治療[16]。術中出血量過多者影響患者預后恢復,而且還會增加術中的風險。三種手術類型均各有優勢,應綜合患者情況制定合適的手術方式。本研究認為腹腔鏡手術較其他兩種手術方式而言,無論是術中出血量,還是手術創傷、預后恢復,均更勝一籌。具體臨床醫師采用哪一種手術方式,仍取決于患者本身病情,術前應充分評估不同手術風險因素,以便規避預后不良的風險。

綜上所述,三種不同的手術方式對肝血管瘤患者均存在不同治療效果和預后情況,其中以腹腔鏡手術更具優勢,應針對患者綜合情況選擇合適的治療方案,以便提高治療效果和改善預后。