微波消融術對混合性良性甲狀腺結節的療效研究

古東海 李子怡 龐若宇

甲狀腺結節是臨床上的常見疾病,發病率可達18%~66%,絕大多數甲狀腺結節為良性,但也不排除惡性的可能,因此,患者需要及時就診并接受有效的治療。混合性甲狀腺結節內液體成分更多,以往多采用手術切除治療,雖然治療效果較好,但創傷性較大,且會影響患者外部的美觀度[1]。近年來,微創技術不斷發展成熟,微波消融術在甲狀腺結節治療上也得到了廣泛的運用,本次研究將80 例患者作為研究對象,旨在進一步研究和評價微波消融術的臨床療效,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020 年3 月~2021 年3 月在本院就診的80 例混合性良性甲狀腺結節患者作為研究對象,采用隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組40 例。觀察組中男17 例,女23 例;年齡34~69 歲,平均年齡(51.48±5.84)歲。對照組中男15 例,女25 例;年齡32~68 歲,平均年齡(51.31±6.44)歲。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 ①入組研究對象均明確診斷為混合性良性甲狀腺結節,且無可疑惡性征象;②結節最大直徑>2~3 cm[2];③入組時甲狀旁腺功能及雙側喉返神經均良好;④對研究中的治療方法無異議,明確表示自愿參與,簽署知情同意書,醫院倫理委員會批準。

1.3 排除標準 ①伴有重要臟器功能障礙;②患者主觀拒絕手術和隨訪;③惡性結節[3]。

1.4 方法

1.4.1 對照組 采用常規切除手術治療:全身麻醉(全麻),取仰臥位,墊高肩部,完全暴露頸部,手術切口選在胸骨上切跡上方2 橫指處,作4~7 cm 弧形手術切口。逐層切開皮膚、皮下組織和頸闊肌,手術切除范圍是甲狀軟骨切跡到胸部上切跡,分離甲狀腺和胸骨甲狀肌,完全暴露舌骨下肌群。根據具體的甲狀腺結節情況,選擇適宜的手術切除方法。

1.4.2 觀察組 采用微波消融術治療:使用ECO-100A13 型微波消融儀,用利多卡因行局部麻醉,先穿刺抽液,于甲狀腺包膜外注射生理鹽水形成液體隔離帶。根據結節的位置和大小調整消融功率,功率通常設置為30~40 W,靠近“危險三角”位置的功率為30 W,遠離血管和危險三角區域的功率為40 W。從甲狀腺峽部向頸部外側方進針,由于結節較大故選擇兩個進針點,兩個進針點形成“X”形交叉,消融時注意保護喉返神經,消融結束后,檢查充盈缺損范圍,并與術前對比,確定是否有殘留,若發現有病灶殘留則補充消融。治療結束后對穿刺部位行機械壓迫,壓迫時間為20 min。

1.5 觀察指標及判定標準 比較兩組患者臨床療效、術后并發癥發生情況、手術時間和術中出血量,治療前后結節體積、促甲狀腺激素和游離甲狀腺素水平。療效判定標準[4]:顯效:治療后癥狀完全消失且病灶結節完全清除;有效:治療后患者的癥狀有所改善,病灶結節基本清除;無效:尚未達到上述標準。總有效率=顯效率+有效率。術后并發癥包括聲音嘶啞、呼吸困難、放射性疼痛等。

1.6 統計學方法 采用SPSS25.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

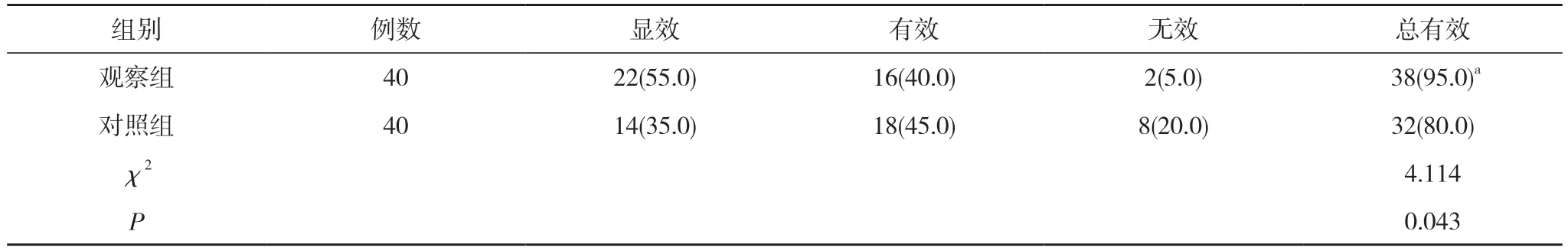

2.1 兩組患者臨床療效比較 觀察組患者的治療總有效率95.0%顯著高于對照組的80.0%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較[n(%)]

2.2 兩組患者術后并發癥發生情況比較 觀察組患者的并發癥發生率2.5%顯著低于對照組的15.0%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者術后并發癥發生情況比較[n(%)]

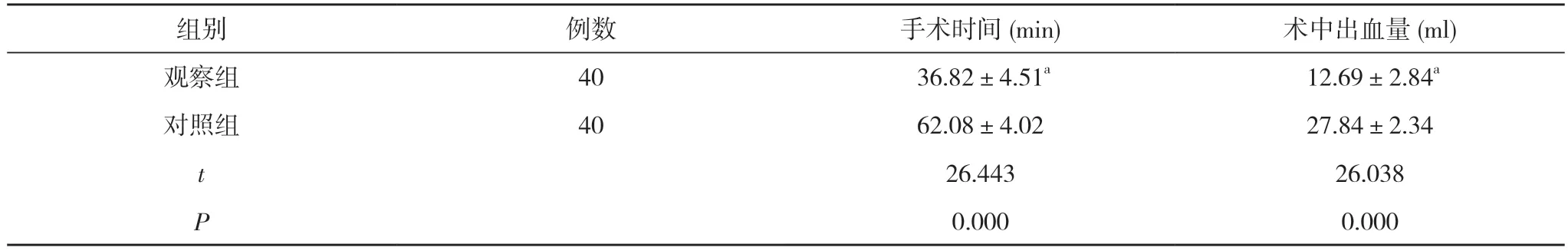

2.3 兩組患者手術時間和術中出血量比較 觀察組患者的手術時間短于對照組,術中出血量少于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者手術時間和術中出血量比較()

表3 兩組患者手術時間和術中出血量比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

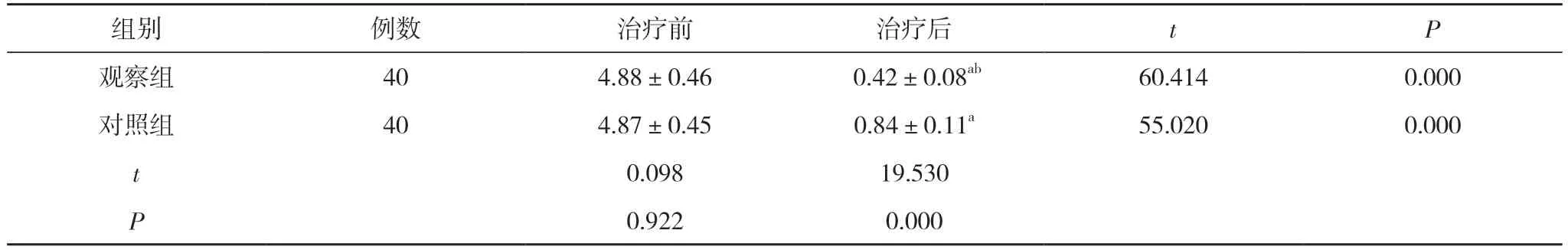

2.4 兩組患者治療前后結節體積比較 治療前,兩組的結節體積比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者的結節體積均明顯小于治療前,觀察組患者的結節體積小于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者治療前后結節體積比較(,cm3)

表4 兩組患者治療前后結節體積比較(,cm3)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

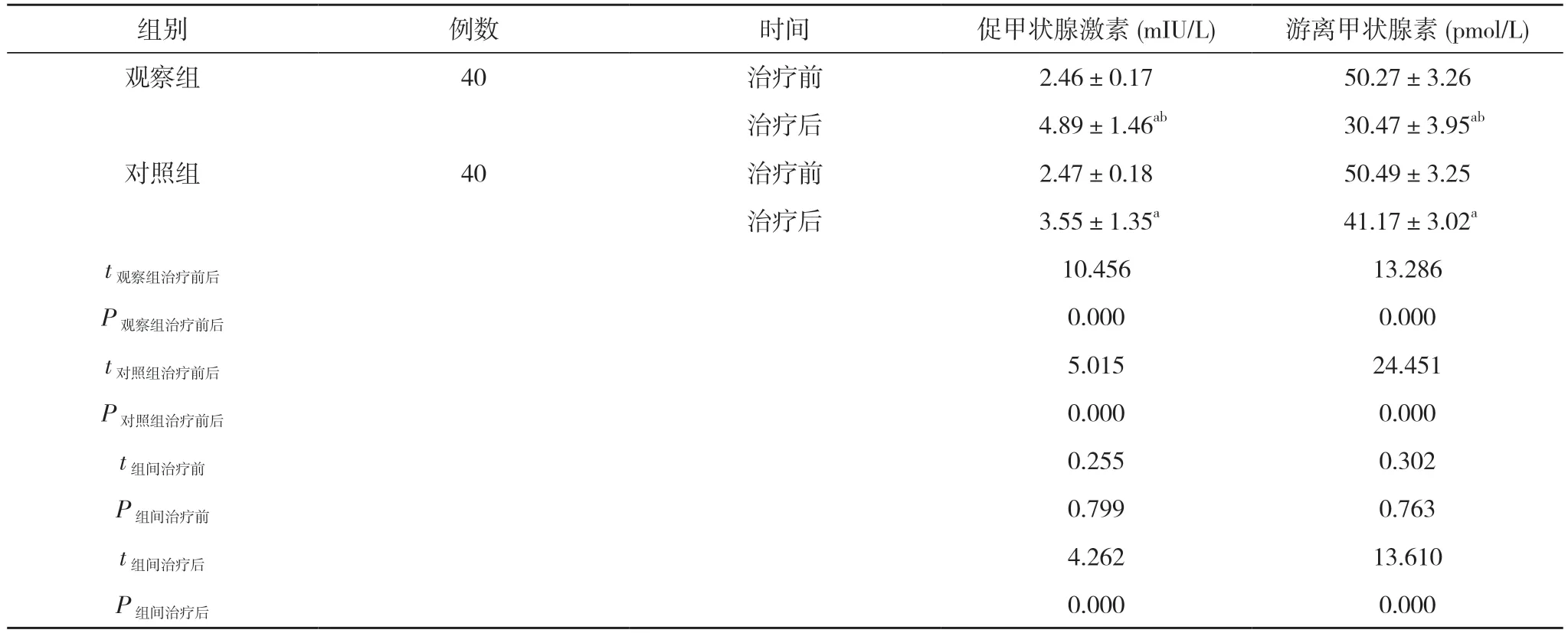

2.5 兩組患者治療前后促甲狀腺激素和游離甲狀腺素水平比較 治療前,兩組患者的促甲狀腺激素和游離甲狀腺素水平比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者的促甲狀腺激素水平明顯高于治療前,游離甲狀腺素水平明顯低于治療前,且觀察組患者的促甲狀腺激素水平高于對照組,游離甲狀腺素水平低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組患者治療前后促甲狀腺激素和游離甲狀腺素水平比較()

表5 兩組患者治療前后促甲狀腺激素和游離甲狀腺素水平比較()

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

3 討論

甲狀腺是人體中負責內分泌的重要器官之一,甲狀腺為機體代謝和生長發育提供了重要支持,而甲狀腺周圍和內部的血管及神經分布較為廣泛,患病時需要謹慎選擇治療方法[2,3]。良性甲狀腺結節有較高的臨床發病率,以往主要采用外科手術切除治療,雖然外科手術可以縮小病灶體積,達到較好的治療效果,但手術治療的創傷性較大,且對美觀度的影響較大,臨床應用受限[4-6]。近年來,微創技術不斷發展,微波消融術逐漸運用在良性甲狀腺結節的的臨床治療上,尤其是對于一些直徑較大的結節,微波消融術的治療效果頗為理想[7-9]。本次研究結果顯示,經實施微波消融術治療的患者總有效率可達到95.0%,而術后并發癥發生率僅為2.5%;患者的手術時間更短,僅為(36.82±4.51)min;術中出血量更少,僅為(12.69±2.84)ml。經微波消融術治療后患者的結節體積為(0.42±0.08)cm3,患者的促甲狀腺激素和游離甲狀腺素水平明顯改善,促甲狀腺激素從治療前的(2.46±0.17)mIU/L 提高至治療后的(4.89±1.46)mIU/L,而游離甲狀腺素從治療前的(50.27±3.26)pmol/L 降低至治療后的(30.47±3.95)pmol/L,充分體現了微波消融術的治療優勢。微波消融術是利用高頻微波穿透組織,引起水分子振動,從耳根產生熱量,使靶組織溫度升高,導致結節病灶凝固壞死[10-13]。尤其是對于較大結節的患者,微波消融術的功率較高,故治療效果更為理想。但由于患者的病灶較大,基本占據了甲狀腺腺葉的全部位置,故消融治療后患者的單側腺體分泌能力會降低,容易造成甲狀腺代償性增加,故建議患者術后半年口服甲狀腺素鈉片[14-17]。

綜上所述,采用微波消融術治療混合性良性甲狀腺結節的總體優勢顯著,兼具有效性和安全性,同時可優化手術指標,縮小甲狀腺結節體積,同時可改善甲狀腺功能,因此,具備應用與推廣的價值。