微創直接前方入路全髖關節置換術治療老年股骨頸骨折的效果分析

陳武生 何曉輝 鄭沐欣

人工髖關節置換術是治療髖關節的有效方法,但老年人存在各器官、系統功能的衰竭,因而對手術方式的選擇較為嚴苛[1]。臨床通常選擇傳統后外側入路全髖關節置換術,此種方法切口較長,需要切斷部分重要的肌肉和肌腱,術后康復時間較長,老年患者機體功能恢復較慢[2]。微創直接前方入路全髖關節置換術是近年出現的一項新技術,通過梨狀肌和臀小肌之間的間隙將關節囊暴露并切開,在一定程度上提高了術后髖關節的穩定性[3],但此種技術對于髖關節置換的應用研究較少。基于此,本研究將其應用于老年股骨頸骨折患者中,探討其臨床療效,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 經患者及家屬同意選取本院2019 年6 月~2021 年1 月收治的98 例老年股骨頸骨折患者,根據隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組49 例。對照組男29 例,女20 例;年齡60~77 歲,平均年齡(66.45±2.59)歲;疾病原因:交通事故傷18 例、跌倒損傷20 例、高處墜落傷6 例、其他5 例;合并基礎疾病:糖尿病25 例,高血壓24 例。觀察組男28 例,女21 例;年齡60~77 歲,平均年齡(66.18±2.35)歲;疾病原因:交通事故傷25 例、跌倒損傷15 例、高處墜落傷5 例、其他4 例;合并基礎疾病:糖尿病30 例,高血壓19 例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本次研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①經CT 檢查,臨床診斷符合老年全髖關節置換術適應證[4];②年齡≥60 歲者;③初次采取全髖關節置換術。排除標準:①合并骨腫瘤患者;②合并心腦等重要臟器嚴重疾病;③麻醉藥物過敏的患者。

1.3 方法 兩組均接受手術治療,且由同一組醫師主刀。

1.3.1 對照組 采取傳統后外側入路全髖關節置換術治療,患者取側臥位,以大轉子為標記做一個11~15 cm 長的弧形手術口。切開組織,采用“工”字的方式切開髖關節囊,將髖關節脫位;切除截骨與股骨頭,切除髖臼內的軟組織和周圍形成的骨贅。打磨髖臼,植入髖臼假體。檢查髖關節活動情況,清洗并縫合傷口,放置引流管,繃帶加壓。觀察1 個月。

1.3.2 觀察組 給予微創直接前方入路全髖關節置換術治療,患者取平臥位,常規消毒,從髂前上棘外側2 cm 和髂前上棘下側2 cm 開始,逐漸延伸至近端,依次切開組織。采用“工”字的方式切開髖關節的關節囊,暴露出股骨頸,采用45°將股骨頸處截開,取出股骨頭以及截骨。清理邊緣打磨髖骨臼邊緣,調整前傾角度及外展角度,切除股骨側后上方關節囊,股骨假體放置,復位髖關節。在復位完成后,檢查髖關節是否能夠靈活運動,以及運動時的穩定性,放置引流管,逐層縫合手術部位。觀察1 個月。

1.4 觀察指標及判定標準 觀察比較兩組患者手術情況、治療前后SF-36 評分、治療前后髖關節功能評分、并發癥發生情況。①手術情況:手術切口長度、術中出血量、術后引流量、住院時間。②SF-36 量表:分別在治療前后對患者的生活質量進行評估,分為生理機能、生理職能、社會功能、心理健康4 個維度,每個維度100 分,分數越高健康狀況越好[5]。③髖關節功能評分:患者在術前及術后評估髖關節的功能,分別從關節活動度、功能、行走、疼痛4 個維度進行評價,各維度均為25 分,總分100 分,得分越高說明髖關節功能越好[6]。④并發癥:骨穿孔、出血、麻木。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

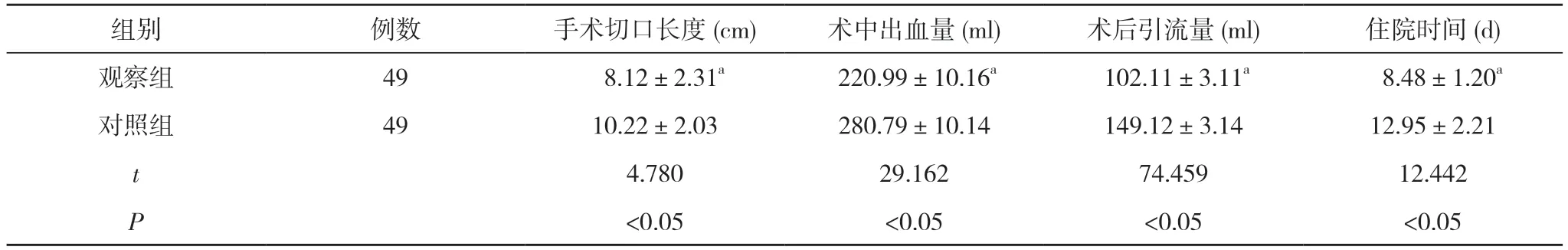

2.1 兩組患者手術情況比較 觀察組術中出血量及術后引流量均少于對照組,住院時間和手術切口長度均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者手術情況比較()

表1 兩組患者手術情況比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

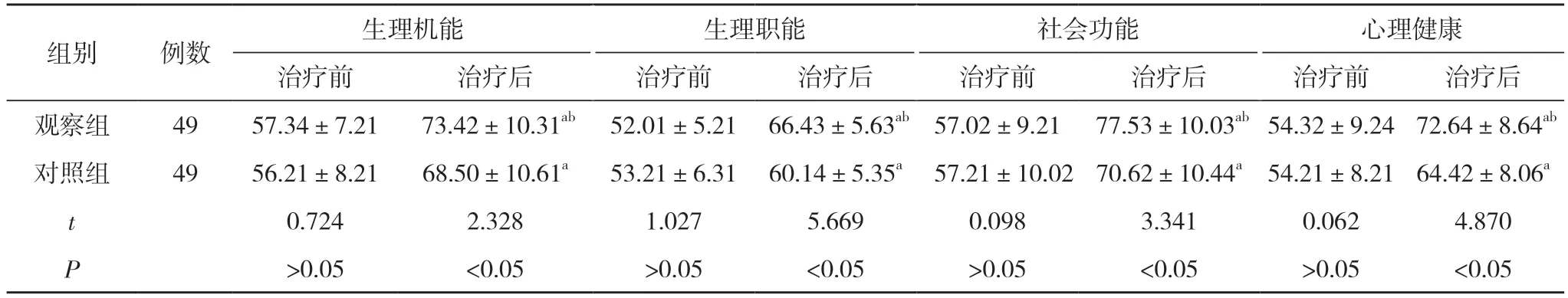

2.2 兩組患者治療前后SF-36 評分比較 治療前,兩組患者的生理機能、生理職能、社會功能、心理健康評分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者的生理機能、生理職能、社會功能、心理健康評分均高于治療前,觀察組明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后SF-36 評分比較(,分)

表2 兩組患者治療前后SF-36 評分比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

2.3 兩組患者治療前后髖關節功能評分比較 治療前,兩組患者的關節活動度、功能、行走、疼痛評分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者的關節活動度、功能、行走、疼痛評分均高于治療前,且觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療前后髖關節功能評分比較(,分)

表3 兩組患者治療前后髖關節功能評分比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

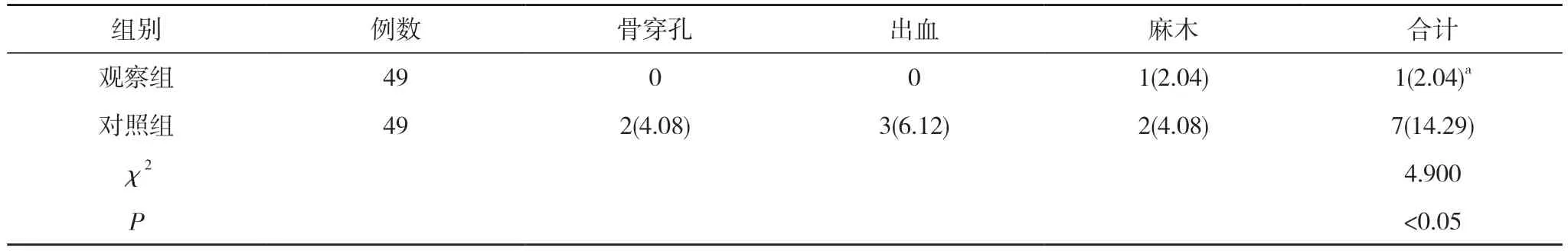

2.4 兩組患者并發癥發生情況比較 觀察組患者并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者并發癥發生情況比較[n(%)]

3 討論

老年股骨頸骨折是髖部骨折常見的骨折類型,全髖關節置換術是臨床治療老年髖關節疾病的常用手術方法,可以促進機體的恢復。臨床通常選擇傳統后外側入路全髖關節置換術,改善髖關節的功能,然而在老年人中,大多合并有心血管、內分泌系統的疾病,手術耐受性差,延長了住院時間[7]。因此選擇適合老年患者治療的手術方法對預后較為關鍵。

微創直接前方入路全髖關節置換術對組織以及神經血管的損傷較少,平臥位能夠穩定骨盆,在安放假體時,髖臼前傾角和外傾角的判斷與掌握會更加容易。直接前方入路使用闊筋膜張肌、股直肌和縫匠肌之間的肌肉空間到達髖關節,能夠保護肌肉,不易損傷運動神經,患者術后發生關節脫位的風險較低,掌握肢體長度及假體安裝角度,能幫助患者達到快速康復的目的。

本研究中,觀察組術中出血量及術后引流量少于對照組,住院時間、手術切口長度短于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05),表明微創直接前方入路全髖關節置換術治療可提高治療效果。微創直接前方入路全髖關節置換術可以更好地保護髖關節周圍的肌肉和軟組織,縮短住院時間。前外側入路暴露并保持手術部位遠離關節周圍的重要血管和神經,不易損傷周圍神經和血管,術中出血量及術后引流量較少[8]。其次通過微創,減少了對臟器的損傷和對臟器功能的干擾,縮短了傳統傷口的長度。

SF-36 評分及髖關節功能評分是評價患者術后生活質量提高與機體關節功能恢復的重要指標。本研究中,治療后,兩組患者的SF-36 評分與髖關節功能評分均高于治療前,且觀察組高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05),表明微創直接前方入路全髖關節置換術治療可提高髖關節功能,改善生活質量。微創直接前方入路全髖關節置換術是通過從肌間入路暴露和切開髖關節囊,在髖關節前方進行,不需要切斷外旋肌,術中無脫位,避免損傷坐骨神經[9]。采用仰臥位,骨盆位置穩定。打開闊筋膜張肌和縫匠肌之間的間隙以暴露髖關節。肌肉基本沒有切口損傷,因此對肌肉的損傷較小,髖關節功能恢復較快。同時避免了骨盆傾斜造成的假體安裝角度的偏差,有利于早期髖關節功能康復鍛煉和早期地面活動,提高患者的生活質量[10]。

本研究中,觀察組患者并發癥發生率2.04%(1/49)明顯低于對照組的14.29%(7/49),差異有統計學意義(P<0.05)。表明微創直接前方入路全髖關節置換術治療可減少并發癥的發生。在微創直接前方入路中,通過股骨外旋、合理牽引,導致股骨完全暴露,減少股骨穿孔的發生。在手術過程中,旋股血管的處理,充分暴露深筋膜下運行的外側動脈的上行支,當結扎完全時,可降低出血及麻木的發生。

綜上所述,老年股骨頸骨折患者應用微創直接前方入路全髖關節置換術治療,可減少術中出血量及術后引流量,縮短住院時間及切口長度,提高髖關節功能,改善生活質量,減少并發癥的發生。