螺內酯對高齡陣發性房顫并心力衰竭患者心功能的影響研究

馮磊 王文玉 王中華 張春雨 劉曉輝

房顫和心力衰竭是臨床上兩種常見病,均發病率高、死亡率高。研究顯示,房顫和心力衰竭存在多種共同的危險因素,高齡就是其中一個[1]。隨著社會老齡化進一步加重,高齡患者所占比例也逐步增加。房顫患者中心力衰竭的年發病率為33%,心力衰竭患者中房顫的年發病率為54%,同時患有房顫和心力衰竭的患者住院天數和住院死亡率增加,遠期預后不良[2,3]。據統計,我國房顫合并心力衰竭的患者例數預計高于264 萬,這兩種疾病的結合不僅帶來巨大的疾病負擔,治療負擔也隨之增加[4-7]。近來有研究表明,房顫和心力衰竭在神經內分泌方面也有類似的發生機制,其中腎素-血管緊張素-醛固酮系統(RAAS)的活化可引起心房纖維化和不均一性傳導,RAAS 的過度激活可促進心室重構,因而抑制RAAS 系統活性是治療心力衰竭伴房顫患者的關鍵。醛固酮拮抗劑——螺內酯在臨床上應用廣泛,是治療心力衰竭的基礎藥物之一,同時有逆轉心房纖維化的作用。本研究是一項單中心的前瞻性隨機臨床試驗,旨在通過觀察高齡陣發性房顫合并心力衰竭患者心功能的變化,評估醛固酮拮抗劑螺內酯的治療效果,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2020 年1~12 月大連醫科大學附屬大連市友誼醫院收治的43 例高齡陣發性房顫合并心力衰竭患者,年齡80~89 歲,平均年齡(83.2±3.3)歲。隨機分為螺內酯治療組(21 例)和對照組(22 例)。

1.2 納入標準 參照2014 年美國心臟病協會/美國心臟病學會/美國心律學會房顫患者管理指南,確診為陣發性房顫患者;心臟超聲射血分數(EF)<50%或美國紐約心臟病協會(NYHA)心功能分級Ⅰ~Ⅲ級。

1.3 排除標準 心功能正常;急性心力衰竭;NYHA心功能分級Ⅳ級的患者;估算腎小球濾過率(eGFR)≤30 ml/(min×1.73 m2),血鉀>5.0 mmol/L;嚴重肝功能受損、甲狀腺功能異常;先天性心臟病、肺源性心臟病、心肌病、心臟瓣膜疾病、急性或亞急性心內膜炎;電解質紊亂;低蛋白血癥;嚴重感染;不穩定型心絞痛;60 d 內急性心肌梗死或腦卒中;惡性腫瘤病史;既往心臟外科手術史;入選前持續接受螺內酯治療患者。

1.4 方法 對照組接受基礎治療,患者入組后接受健康教育,改善生活狀態。螺內酯治療組在對照組基礎上接受螺內酯治療,螺內酯(杭州民生藥業有限公司,國藥準字H33020070,規格:20 mg/片)20 mg 口服,1 次/d。兩組治療時間均為6 個月。治療期間定期對患者進行隨訪,隨訪期間患者房顫復發時均用電復律或鹽酸普羅帕酮復律,未長期口服抗心律失常藥物。所有患者規范監測血鉀,腎功能,所有患者未出現猝死、急性腦卒中、高鉀血癥等危重并發癥,均完成隨訪。

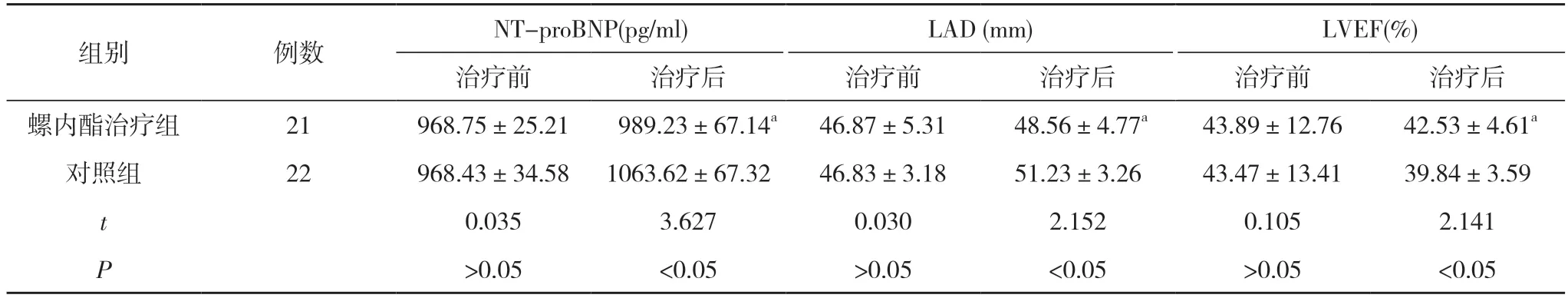

1.5 觀察指標 比較兩組患者治療前后NT-proBNP、LAD 和LVEF 水平。所有患者空腹清晨抽取肘靜脈血5 ml,采用雙抗體夾心原理的酶聯免疫吸附法測定NT-proBNP;收集超聲心動圖數據,包括LAD、LVEF。

1.6 統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

治療前,兩組患者的NT-proBNP、LAD 和LVEF水平比較差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,螺內酯治療組患者的NT-proBNP(989.23±67.14)pg/ml 低于對照組的(1063.62±67.32)pg/ml,LVEF(42.53±4.61)%高于對照組的(39.84±3.59)%,LAD(48.56±4.77)mm小于對照組的(51.23±3.26)mm,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前后NT-proBNP、LAD 和LVEF 水平比較()

表1 兩組患者治療前后NT-proBNP、LAD 和LVEF 水平比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

房顫和心力衰竭有多種共同的危險因素,在病理生理學、神經內分泌、電生理和血流動力學方面相互作用,相互促進,形成惡性循環。房顫是由心房主導折返環引起許多小折返環導致的房律紊亂。左心房結構改變與房顫的發生關系密切,心房重構使左心房充盈受限,左心室充盈不足,因而LVEF 下降[8-10]。心房有效不應期的縮短與心房擴大相互作用,利于房顫的發生發展。有研究提示,LAD 是房顫的獨立危險因素[11]。研究提示,醛固酮拮抗劑螺內酯不僅能改變心房的傳導速度,而且能減輕心房纖維化,從而減少房顫的發生和持續時間[12]。本研究中螺內酯可減輕心房擴張,故推測其可能通過減少心房擴張,從而減少心房有效不應期,改善電重構,減少房顫發生。

心力衰竭是各種心臟疾病的嚴重表現或晚期階段,死亡率高,再住院率高[13]。心力衰竭的發生發展機制復雜。研究顯示,神經內分泌系統參與其中。神經內分泌系統過度激活導致心肌重構是引起心力衰竭發生和發展的主要原因,所以,在臨床治療中需要進行調節。在心力衰竭發生時,醛固酮短期內分泌增加,提高心臟排血量,而醛固酮長期增加會導致電解質紊亂,心肌膠原沉淀,進而加重心力衰竭的癥狀。螺內酯是醛固酮類似物,可減弱醛固酮和受體的結合,減少血管阻力,降低左右心室充盈壓,進而減少心室重構過程中的順應性,實現治療作用[14,15]。指南中螺內酯作為神經內分泌抑制劑進行推薦,其地位毋庸置疑。本研究發現醛固酮拮抗劑螺內酯可延緩房顫合并心力衰竭患者LVEF 降低,降低NT-proBNP 升高幅度,提示螺內酯可改善心室重構,延緩心力衰竭進展。

老年人是心力衰竭和房顫的高發人群,研究數據顯示,≥80 歲高齡人群的房顫患病率高達10%~17%[16]。國內臨床研究發現,≥80 歲人群中房顫患病率為7.5%[17]。而且老年房顫患者的卒中風險、致死率和致殘率較高,高齡患者更高[18-20]。本研究中所有高齡患者未出現eGFR 下降,血鉀水平未出現病理性升高等不良反應,而且均完成隨訪,提示螺內酯在高齡患者治療方面安全有效。

綜上所述,螺內酯可延緩高齡陣發性房顫并心力衰竭患者房顫及心力衰竭進展。因本研究嚴格控制入組條件,所以入選病例數少,隨訪時間短、隨訪方法有限,缺乏不同類型房顫之間的對比、缺乏高血壓、糖尿病、冠心病等亞組分析,且由于高齡患者存在基礎心率偏低、血壓波動較大等原因,所以本研究采用統一劑量醛固酮,可能對本研究結果產生影響。因此,后續研究將持續進行。