惜宴雄風中山之韻

張曉鵬

青銅豆出現自商朝晚期,在春秋晚期至戰國中期達到鼎盛,作為重要禮器,與鼎、壺組合隨葬于大中型墓葬之中,一直延續至兩漢時期才最終消失。戰國時期中山國的狩獵宴樂圖銅蓋豆便是一件具有典型代表性的青銅豆。

一、狩獵宴樂圖銅蓋豆概述

狩獵宴樂圖銅蓋豆(圖1),1981年出土于河北省平山縣三汲鄉穆家莊村的戰國初期中山鮮虞貴族墓M8101中。

器物通高19.6、深腹盤口徑17、底座徑10.4厘米。器蓋與器身為子母口,蓋頂有一圓捉手,器腹兩側上部各有一個相互對稱的環形豎耳,豆盤為深腹,豆柄較短實心,圈足底座呈喇叭形。全器紋飾均為凸鑄,除兩環飾花葉帶紋外,在捉手頂部、器蓋、器腹與柄座上飾有狩獵、宴樂、采桑等七組圖紋,共計90個人物、63只野獸、26只鳥及6條魚,紋飾構圖繁密、風格寫實、畫面充滿活力與生機。

從展開圖(圖2)中可見,自上至下共分為四層,第一層為蓋頂部的一人狩獵圖,第二層為蓋部的宴樂獵雁圖,第三層為腹部的集體狩獵圖,第四層為底部的采桑畜牧圖。

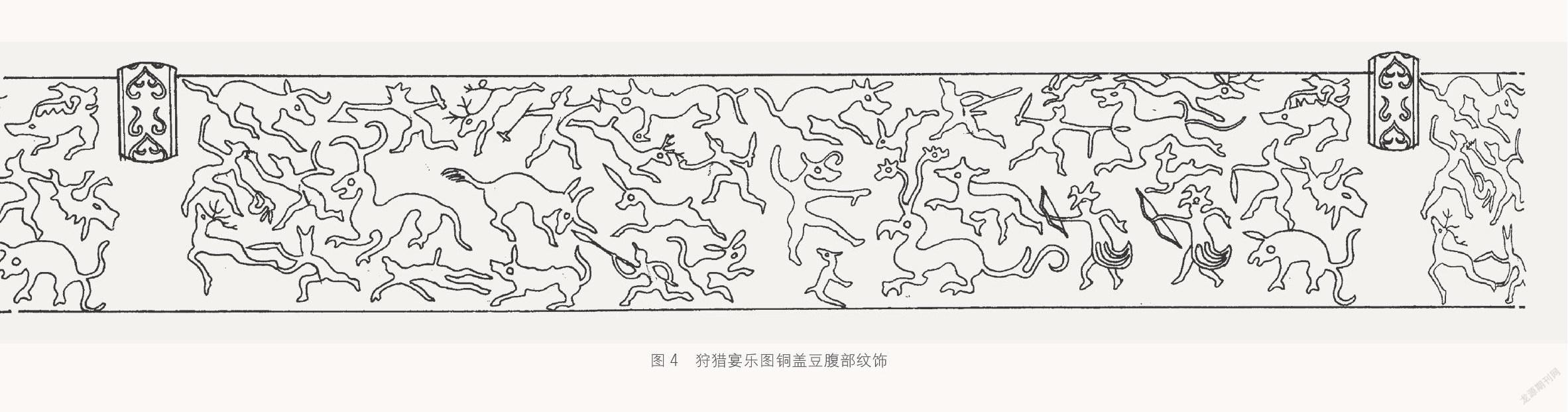

第一層一人狩獵圖(圖3)。豆蓋的捉手上鑄有一組較為簡單的狩獵圖,共有一名獵人、七只野獸。

第二層宴樂獵雁圖(圖3)。在豆的器蓋上相間隔地排列著兩組狩獵圖和宴樂圖,其內容相同。宴樂是在一座呈開放式的兩層樓臺上進行的,樓臺上層中間位置放有幾案,周圍站有6人,他們有的持豆、有的執觚、有的腰中配短劍,展現出一幅“把酒言歡”的景象。樓臺下層排列著編鐘4個、編磬4個,多名樂伎圍繞在跪坐在兩旁,或敲鐘、或擊磬、或吹笛、或翩然起舞。樓臺外則為中山人的獵雁場景,兩名射手正在以增矢射雁群,另有人正等待雁落而捕,還有4人持標槍作欲投射狀。

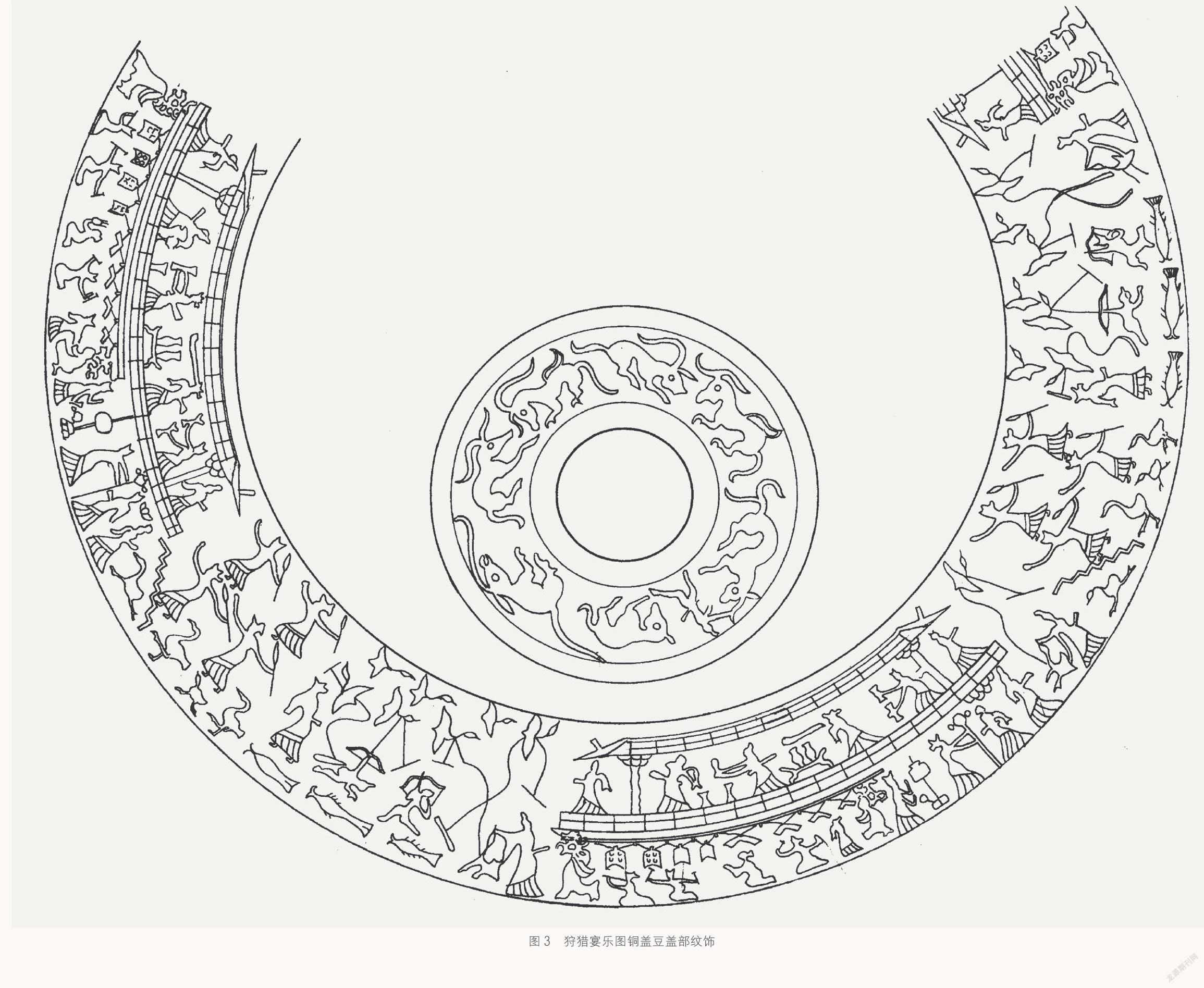

第三層集體狩獵圖(圖4)。銅豆的腹部紋飾有兩幅圖案相同的人獸相搏的狩獵圖案。每組圖案中各有獵人14人,他們多赤裸半身,手中持有不同種類的武器,追趕四處奔逃的獵物。畫面中央立有一裝扮成牛首人身者,他手持武器,好似這場狩獵活動的指揮官,另有兩個獵人頭戴鳥形飾,身穿羽衣偽裝成動物,射殺奔跑中的獵物。

第四層采桑畜牧圖(圖5)。豆柄座底部所飾的是兩幅內容相仿的采桑與畜牧圖,同樣相間隔排列。采桑圖的上方,有一頭梳長辮的女性正躬身伸臂用力采桑,下方左側一女性左手提桶,右手牽著一女孩向一旁走去,另有三名女性采桑勞作。畜牧圖中共有一人和四個家畜,男子手握獸角準備用短刀刺殺野獸。

二、狩獵宴樂圖銅蓋豆藝術特征解析

1.具體寫實的紋飾題材

與殷商以“獰厲威嚇”的饕餮紋、龍紋所區別,戰國時期的貴族們更加注重對現實生活和人間趣味的描繪。因此,器物紋飾主題不再是以象征的手法描繪神秘獰厲的神獸和天界,而轉為以寫實的手法描繪接近生活風貌的人間生活,并且情節性日益加強,成為后期漢代畫像磚的濫觴。在器物蓋部第二層(圖2)紋飾正中央,其描繪的正是貴族們日常的宴飲生活,兩個貴族在閣樓二層推杯換盞、相互寒暄,而旁邊則有四名仆從或者烹飪,或者載舞,或者警戒,具有一定的敘事情節,猶如一副生活寫實畫;在器物底部第四層紋飾中,則描繪了中山國平民女子采桑并撫養子女,男子屠宰牲畜的場面,也是對現實生活的直接描繪。

2.錯落有致的構圖方式

春秋戰國之際的新興貴族是社會變革的主導者,對政治軍事、世俗生活都保持著高度的熱情和肯定,同時也充滿對權力和享樂生活的延續和保存。因此,戰國初期器物的裝飾構圖追求一種“琳瑯滿目”,貴族們希望器物上能夠將宴飲、采桑、征戰、射獵等各種生活場景無一遺漏的記錄下來。在器物構圖上,采用平視的構圖方法,描寫不同情景組合,大多以側影的方式平鋪在器物表面,最大限度的將空間“占滿”。從器物蓋頂部、蓋部、腹部和底部,將圖案分為四個相互獨立的畫面。構圖采用典型的平視構圖,每一個畫面中人、動物、植物都展示一個側影,猶如剪紙一般;每個畫面由不同場景組合而成,每個畫面元素都錯落有致的排列組合,共同構造其一個生動的場景,多個場景又組合成具有敘事功能的畫面,給人一種生機盎然、動感十足的畫面感。

3.動感流暢的紋飾風格

戰國初期的青銅器物的紋飾描繪的場景,大多是對現實生活的真實再現,且具有一定的敘事功能。例如,刺激、緊張的狩獵場景,輕松、歡愉的宴樂場景,恬靜、有序的采桑場景。因此,為了表現這些場景,常以動感流暢的線條描繪出人物的動作,給人一種充滿活力和旺盛生命力的圖景。器物腹部的集體狩獵描繪中,這種動感流暢的紋飾風格被淋漓盡致地展現,畫面中各類動物四處逃竄,呈現逃跑的姿態,而頭戴鳥形飾物的獵人要么追逐獵物,要么與野獸搏斗廝殺。站在畫面正中央的牛首人身者,則揮舞手臂,像是正在指揮這場盛大的狩獵活動。畫面中,獵人和動物無不奔跑、追逐、格斗,形象古樸但充滿力量,流動的線條讓畫面充滿神秘、靈動、浪漫的氛圍,是對中山國狩獵活動的全景紀實。

三、狩獵宴樂圖銅蓋豆文化價值解析

1.游牧民族特征明顯

狩獵宴樂圖銅蓋豆地紋飾清晰地展現了鮮虞族的游牧民族特征。一是尚武之風猶盛。中山尚武尚勇的民風源于其北方少數民族所特有的民族特性,也是其在大國生存下來的精神支撐。在蓋豆的四層畫面中均能體現尚武之風,第一層紋飾中一人面對七只野獸毫不畏懼,第二層紋飾中射雁占據一定篇幅,第三層紋飾中更是大型狩獵場面,第四層紋飾中也有男子屠宰牲畜的場面。二是冠飾仍保留鮮虞族特殊。在狩獵畫面中,幾個獵人頭戴鳥形武士冠,是少數民族冠帶中一種“鶡冠”,就是在冠飾上插羽毛,顯示獵人的勇猛氣概。而在奏樂畫面中(圖3),幾個正在奏樂女性的發髻則是一種前低后高的雙髻,以帶系結,腦后有飄帶,與中原女子發式有明顯不同,應是北方少數民族的形象。

2.注重與中原文化融合

中山國是少數民族建立的政權,但在其發展過程中不可避免受到周邊中原文化的影響,在蓋豆紋飾中也充分展現出這種融合性。一是建筑風格受中原文化影響。蓋豆蓋部的宴飲場景中(圖3),兩層閣樓是斜坡頂,采取立柱、斗拱的支撐技術,屋頂上有瓦片和瓦脊飾,仿自中原的建筑樣式;二是宴樂中展現的禮文化。所謂“夫禮之初始諸飲食”,可見禮是從飲食開始的。蓋豆宴飲圖中(圖3),兩位貴族端坐飲酒,其擺設有一斯禁,斯禁之上擺有兩壺玄酒,堂下有橫梁上懸編罄四件,編鐘四件,吹笛、敲鐘、伴舞等共計九人。從宴樂的場面看,此時中山國貴族已逐漸接受中原宴樂之禮文化;三是服飾風格體現融合性。從蓋豆中山女性服飾上可見,雖然保留著方格紋長袍、牛角髻、羽毛冠等極具民族特點的服飾,但其他如深衣、單髻、幘、玉組佩等服飾則明顯與中原傳統服飾相類,是本民族傳統與華夏習俗相融合的產物。

3.畜牧狩獵為主的經濟生產方式

在春秋戰國之交,中山國仍然以畜牧狩獵為主,直至戰國中后期才逐漸發展為農耕經濟為主。由于蓋豆屬于戰國早期,此時中山國仍以畜牧狩獵為主的經濟生產方式。紋飾上主要從兩方面體現:一是狩獵仍是主要的經濟生產方式。在蓋豆腹部(圖4),用蓋豆最大的篇幅展現了中山國人狩獵的場面,狩獵過程中禽獸四處逃竄,獵人則分工明確、勇猛剛毅,也寓意著能夠滿載而歸,足可見狩獵仍是重要最主要的經濟生產方式。二是畜牧已經成為重要生產方式之一。在宴樂獵雁圖畫面最下層(圖3),有一個人在喂食一排迎面走來的鴨子,可見鴨子已經成為中山國人的蓄養家禽之一,而遠處游過的魚,也可能是中山養殖所得。在底部農桑圖畫面中(圖5),一男子手持短刀向一頭跪臥的動物,而在不遠處兩只動物則在嬉戲,這與狩獵圖中動物四處逃竄產生的強烈對比,可見這名男子是在宰殺蓄養的牲畜。

(責任編輯:李紅娟)