基于社會—生態視角的韌性城市研究綜述

包是杰 裘鴻菲

城市是一個最為復雜的社會—生態系統,自其形成以來便持續地遭受著來自于外界和自身的各種沖擊、擾動和挑戰,包括人口紅利消失、老齡化、疾病、恐怖襲擊等社會問題,以及能源短缺,洪水、颶風、地震等氣候與地質災害等自然方面的累積性沖擊。公眾對于城市適應災害,保持穩定的期盼越發深化,營建韌性城市成為滿足公眾需求、解決城市問題的重要方面[1]。

“韌性”,最早可追溯自加拿大系統生態學家霍林等人于20世紀60年代末至70年代初在生態學領域提出的觀點,用以定義生態系統穩定狀態的特征[2]。韌性城市是韌性理論和城市理論相結合的產物。韌性理論,既可以運用于規劃評估模型,又可以指導城市基礎設施建設,使得城市持續不斷地適應風險與挑戰[3]。當前,對于韌性城市的主要研究方向以置于社會—生態系統的視角下為主,它是一個復合的系統,強調人類活動與自然的關系,強調持續不斷的學習力、適應性和跨尺度動態交互以及應對風險的能力[4]。

近年來韌性城市研究覆蓋面廣,方法多樣,因此綜述性研究是十分必要的。本文通過對社會—生態視角下的韌性城市研究歷程、觀點方法、評價模型等內容進行系統梳理和解讀,分析研究動態,總結經驗與找出不足,對未來其在風景園林學科在內的相關領域進一步研究和實踐奠定基礎。

1 數據與方法

1.1 數據來源

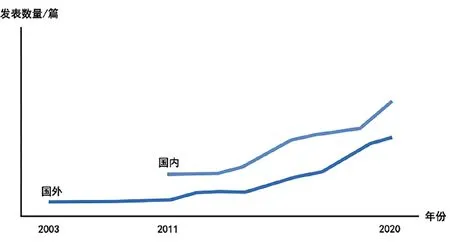

圖1 國內外文獻發表數量變化

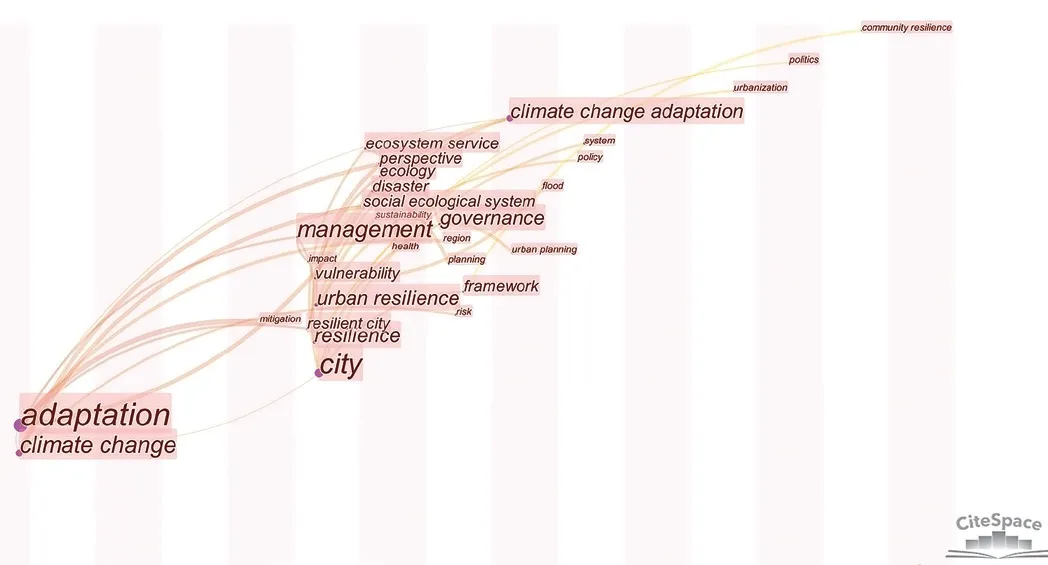

圖2 國內韌性城市關鍵詞演變

圖3 國外韌性城市關鍵詞演變

本文將檢索的數據庫設定為C N KI和WoS核心合集(1900年—2020年),分別對應中文文獻和英文文獻,檢索時間為2020年12月7日。在CNKI檢索庫中,將以“韌性城市”為主題在SCI、EI、核心期刊、CSCD、CSSCI中的檢索結果和以“韌性”為主題在《風景園林》期刊中的檢索結果組成中文高質量文獻庫,共186篇;在WoS檢索庫中,將“urban resilience”或“resilient city”作為主題在”Article/Meeting/Review”中的檢索結果中抽取出高被引論文和每年引用排名前5的論文組成外文高質量文獻庫,共62篇。

1.2 方法

對國內研究和國際研究分別進行歷時性和共時性比較分析,對于歷時性分析,借助Citespace軟件首先從宏觀視角,分別對CNKI宏觀檢索和WoS宏觀檢索文獻進行文獻發表學科、來源,關鍵詞共現分析,繪制韌性城市研究圖譜,總結和劃分出不同的時間段國內外的文獻發表情況和關鍵詞的變化趨勢。針對歷時性分析的熱點、高頻關鍵詞以及構建的CNKI和WoS高質量文獻庫,對該領域的研究脈絡、重點做梳理和歸納,完成共時性分析。

2 文獻特征分析

2.1 文獻發表特征

國內研究中,“韌性城市”于2011年首現,2015年之后,發文數量迅速上升且目前仍有大幅上升趨勢。從文獻發表學科來看,建筑科學與工程類占比最高,接近50%,從文獻來源來看,國內韌性城市研究結果發表在《北京規劃建設》、《城市建筑》、《城市與減災》為多。值得注意的是,《風景園林》雜志上發文數量與城鄉規劃類各核心期刊發文數量相當。

國外研究中,2003年首現相關研究,直到2011年后文獻數量才開始增長,且在2014年后快速上升。截至2020年12月7日,本年度已經出現了158篇相關文獻。從文獻發表學科來看,環境科學、綠色基礎設施顯著較高,從文獻來源看,發文最多的期刊為Sustainability,Cities,其他刊物發文數量相差不大。

2.2 關鍵詞演變特征

韌性城市在國內研究的歷程并不長久,作為關鍵詞首次出現是在2013年。2016年開始探索韌性城市應對的城市問題及解決方法。2017年是具有里程碑式的一年。當年近30個關鍵詞可分為4大類,分別為城市規劃設計相關、防災相關、風景園林學科相關、未來發展相關,有較多可落地、交叉學科的理論成果涌現。2018年—2020年相關關鍵詞數量較2017年減少,即與設計相關的關鍵詞數量顯著減少,而與宏觀規劃策略相關、與評價相關、與具體城市相關、與熱點事件相關的關鍵詞數量顯著上升。

韌性城市在國外的研究歷程相較國內要長,起始時間為2003年。2013年幾個關鍵詞都與生態及災害相關。2014年之后,關鍵詞數量逐漸減少,主要包括氣候變化、適應性理論、城鎮化、韌性社區等。

將國內外關鍵詞歸納劃分為起步期、爆發期、趨穩期三個階段(表1)。

表1 按關鍵詞劃分研究階段

3 研究內容梳理

3.1 國內外研究脈絡梳理

關鍵詞演變的三個階段即代表了韌性城市研究內容變化的三個階段,以此梳理國內外研究脈絡(表2)。

表2 研究脈絡

(1)國內研究脈絡梳理

①起步期(2013年—2016年)。該時期,對于韌性城市的基礎性工作逐步展開。通過闡述韌性城市這一概念的源起、演變,比較三個視角韌性城市認知上的差別,構建起了韌性城市的研究框架[5]。較多的研究著眼于城市災害防治,尤其是在應對洪水災害方面提出了有創新性的指標[6]。此時期,已出現運用韌性城市理念打造韌性社區的研究[7]。

②爆發期(2017年)。當年相關文獻出現了數量和領域的大幅增長,且研究進展非常迅速。除了對韌性城市的框架和概念進行進一步探討外,較多地結合了國外具體案例提出了思考[8],并針對性地提出了城市災害韌性提升策略,開始探索包括多尺度城市氣候監測等具體技術[9]。另外,韌性城市理念已開始指導海島、山地等區域的景觀設計[10-11]。

③趨穩期(2018年—2020年)。這一時期,韌性城市研究的深度和廣度均提升顯著,顯現出五個主要特征:第一,研究進展文獻少量出現,為在其他領域的具體研究提供了理論依據[12]。第二,模型建構愈發深入和完善。評價方法和模型建構趨于多元化、復雜化,適用范圍不斷擴大,包括綜合防災方法、洪澇仿真研究,以及重點城市群應對氣候變化的韌性提升方法[13-14]。第三,韌性城市理念在社區和鄉村尺度的運用逐漸增多,探討了綠色基礎設施的優化方法、社區防災體系的建立和鄉村水韌性[15-17]。第四,韌性城市理論指導具體景觀設計的案例不斷增加,包括針對濱水綠地、城市水空間、小型海島、河流等的具體空間形態設計[18-20]。第五,韌性城市內涵在其他學科和熱點事件上靈活運用。研究拓展到了旅游、經濟、公共衛生領域,并有進一步結合更多學科的趨勢[21-23]。

(2)國外研究脈絡梳理

①起步期(2003年—2011年)。2003年唯一一篇以目的為導向,從減災的角度提出了韌性城市的概念,即是一個由物理系統和人類社區組成的可持續網絡,既堅固又靈活,可以在極端條件下運行并抵御災難。這標志著國外研究起步期的開始[24]。國外研究與國內研究不同,并未單純地從概念框架入手,而是從宏觀上探討如何通過氣候適應政策構建韌性城市,包括基礎設施與管理結合,對城市與區域生態關系的再理解。其落腳點均在決策方面[25-26]。

②爆發期(2012年—2014年)。進入爆發期最顯著的特征就是落實到空間層面的韌性城市規劃和設計研究顯著增加,尤其是闡述了生物多樣性、生態系統、景觀對韌性城市構建的重要性和方法論,提出了將生態與城市規劃相結合的重要觀點[27-28]。另外,首次出現了將韌性量化的方法以及韌性城市評估指標[29]。

③趨穩期(2015年—2020年)。此時期,關于生態系統對韌性城市構建的作用有了更為深入的研究,研究突出了生態系統服務對構建韌性城市的重要作用并提出了宏觀方法,并由此進一步涌現出藍綠措施、綠地規劃、韌性花園、城市空間結構營造等具體措施[30-32]。另外,對于評估韌性效益的模型方法也在不斷深化和完善[33]。

3.2 研究重點梳理

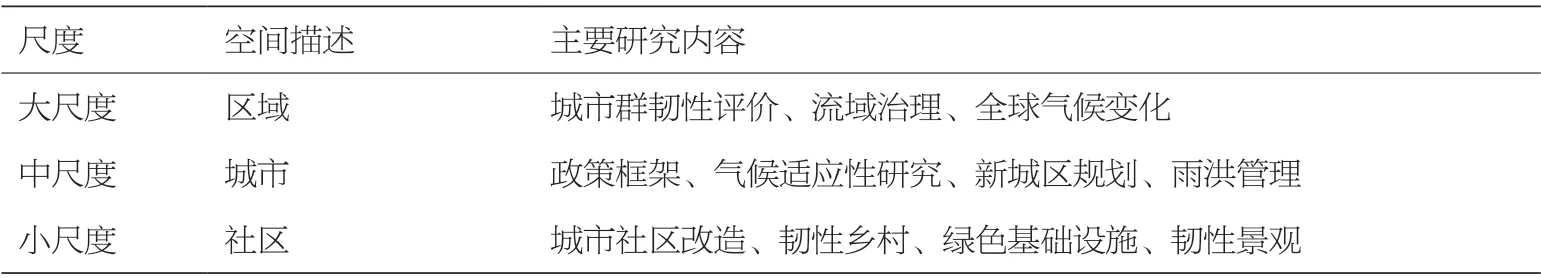

(1)從空間尺度梳理

早期多以中尺度,即以城市尺度為主,把城市當做單一的個體。如政策框架方面,有研究通過比較幾種韌性的概念,并提出了韌性城市是指導城市可持續發展途徑的結論,具有很強的指導意義[5]。如氣候適應性研究方面,有研究提出了包括綠色碳匯網絡技術、街區尺度控制技術在內的氣候適應性規劃的目標、原則及關鍵技術框架[34],更有研究取得了城市綠地具體空間大小和形狀對緩解城市熱島效應,改善城市小氣候的積極結果[35]。另外,有研究創新性地提出了城市承洪理論,用城市對洪水的適應性替代防洪工程[6]。上述研究成果已經在一定程度上運用于國家戰略地區規劃,如長三角生態綠色一體化示范區鏈接人與自然的韌性規劃[36]。

針對大尺度的城市群和流域,有研究把城市群作為整體的視角進行評價或提出新的規劃框架,如以滇中城市群為例用城市脆弱性評價城市發展韌性狀況[37],以粵港澳大灣區為例通過識別臺風影響下的開發風險區,提出韌性管控、均衡布局的應對方式[38]。而針對三角洲這一特殊地區提出了規劃調控的核心思想是多元與多樣的基礎設施、冗余與跨尺度的網絡聯系、自組織與自我更新的區域、街區、建筑和景觀格局[39],該理論已應用到包括荷蘭三角洲、美國新奧爾良在內的多個大尺度區域。有研究提出韌性城市背景下的規劃必須在目標導向、理念視角、實施路徑和評估標準方面進行轉變,從單一轉向動態、多維、綜合,并結合茅洲河流域提出了河流整治、空間治理和協同行動策略[40]。另外,還有研究站在全球氣候變化過程的視角探索符合城市氣候適應力的理論及塑造城市基礎設施的方法[41]。

針對小尺度的社區和鄉村,有研究通過三個維度構建韌性社區框架,用基礎設施建設、應急空間配置使社區具備韌性城市特性的愿景逐步變為現實[16]。有研究將視角置于水網密布的蘇南鄉村,從結構韌性、技術韌性和過程韌性建構水域環境韌性體系,優化空間結構,修復水域鄉村生態環境,增強整體穩定性、抗干擾力和恢復力[17]。有研究建立韌性設計范式,提出全過程動態循環模型,為包括濕地公園在內的城市綠色基礎設施動態優化配置提供方法支撐[42]。另外,韌性景觀的設計施工方法也在不斷探索。如有研究提出以立體開發和景觀整合為手段實現堤防設施的多用途疊合,提升海岸線的韌性屬性[19]。有研究提出將人與自然的需求相結合,允許濱水岸線設置公共活動空間,允許在濱水綠地中嵌入點狀用地或設置可移動設施,在不影響防洪的情況下滿足人們親水需求[20]。在美國一公園設計中,提出在街道設計中加入沿街的生態濕地,將建筑的住宅空間上移到二層以上,一層留作淹水區等創新理念[43]。表3中所列即為當前按空間尺度劃分的韌性城市研究現狀。

表3 研究尺度

(2)從功能目的梳理

韌性城市的研究的出發點和落腳點都在于“人”,其功能和目的可從宏觀上分為三個層面。第一,防災減災,增強城市氣候適應性,完善人身安全保障。如應對地震、洪澇等的城市災害韌性評價體系[44]和避難場所設置方法[45]等。第二,完善制度與城市管理策略,保障城市健康運轉。如完善基于風險管理的城市公共安全體系[46]、基于智慧社區管理角度的社區公共空間管理策略等[47]。第三,美化城市環境,發揮生態功能,提升生活宜居程度。如在韌性城市視角下的公園綠地設計策略[48]、人居環境改造策略等[49]。

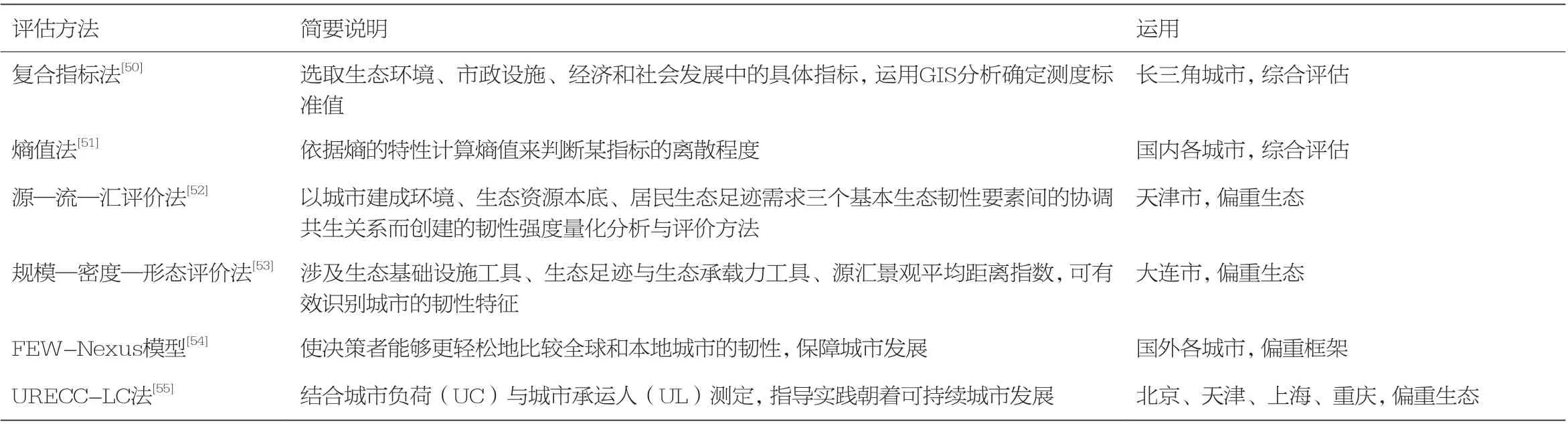

(3)從評估方法梳理

韌性城市的評估方法包括災害風險評估、生態安全評估、城市綜合韌性評價、制度框架評價等。結合文獻對不同目的的幾種典型的韌性城市評估方法進行梳理(表4)。

表4 評估方法

3.3 中外研究比較

從研究總體趨勢來看,韌性城市在國內研究的時間不長,但研究進展快,研究領域廣,并已經有一定深度和實證研究,國外研究相較國內早近10年,但研究初期進展緩慢。國內外韌性城市在未來一階段內還將保持較寬的研究領域和較高的研究熱度。

從研究內容來看,國內偏重規劃、環境、經管、行政,國外研究偏重可持續發展、資源、災害。早期中國研究對韌性城市的概念框架做了多角度的闡述和辨析,后期才逐步結合國內具體城市做了實證研究,而且較多關注于中小尺度。而國外的研究中有較多關注全球海平面上升、氣候變化等世界性宏觀層面的問題并逐步下探到城市群。國內韌性城市的研究呈現空間尺度上交錯發展,而技術尺度上由宏觀到微觀的現象,如國土強韌化—基礎設施—綠色基礎設施、綜合減災—防災規劃、規劃理論及方法—韌性評估—評價指標等,對于韌性城市在災害防治、生態安全等方面的評價指標體系相較國外偏多。在生態系統服務與城市規劃相結合方面國外研究涌現出大量新觀點和方法論。同時在綠色空間、社區花園的研究中有創新性,但研究廣度相較國內仍有一定差距。

另外,中國研究善于把握熱點,如結合新冠疫情做了大量理論和實證研究,而此時國外研究與之前相比沒有明顯變化。

結語

韌性城市提供了一種主動適應城市風險與災害的不確定性的新思路,具有實現城市可持續發展的作用。韌性城市框架與理論涉及學科眾多,目前尚無一套公認的框架體系,因此未來國內研究除了繼續發揮緊跟熱點的優勢外,首先要構建基于本國實際情況的韌性城市研究框架,推動框架體系的不斷漸進與完善。第二,針對尚未發現跨國城市群的韌性城市研究案例,要探索新的研究尺度,填補跨區域研究的空白。第三,利用大數據加強對城市變化的常態化監控和評估,進一步提高城市對災害風險的預判,強化城市的整體安全。可以預計,未來會有更多切合中國實際的理論產生,同時也為風景園林學科的發展創造條件。

資料來源:

文中圖表均為作者自繪。