圣·神·人

—— 場所精神下漢傳佛寺進化特征及規律研究

劉萬迪 陳伯超 馬 馳

1 研究背景與對象界定

1.1 存在意義的場所精神

“意義的創造乃是人類獨有、根本的性能, 是人類的本質。”①20世紀70年代,舒爾茲引入文化人類學的現象學思想,認為人的存在意義賦予建筑環境以秩序與性格,并將其定義為“場所精神”,在文化人類學中稱之為“外在的意義空間”。建筑形式,不過是場所精神(環境性格)在建筑領域中的外化表現。

基于這種意義的場所精神認知,本文以

“漢傳佛寺建筑”作為研究對象,分析其發展演化的特征現象及其現象背后的規律。

1.2 漢傳佛寺建筑

產生于公元前6世紀中后期的古代北印度地區的佛教,大約自公元1世紀傳入中國,并形成中國佛教的三大支派:其一,經西北印度犍陀羅地區傳至古代西域中亞細亞,再至西域新疆,最后到達中國的長安、洛陽等黃河流域,隨后擴展到長江流域、珠江流域,再后又東傳至朝鮮半島和日本、南傳至越南,稱漢傳佛教;其二,經尼泊爾喜馬拉雅地區傳入西藏,再傳入我國內地,稱藏傳佛教;其三,經泰、緬接壤地傳入云南西部地區,稱云南上座部佛教。

中國的佛教主要以漢傳佛教為主,本文亦主要研究漢傳佛教的建筑問題。但這里所指漢傳佛寺建筑是廣義概念,它包括從印度到西域再到中國及周邊地區時空范圍下的佛寺建筑整體及相關建筑單體,甚至包括與佛教有關的其他輔助建筑等。

通過對古代印度、古代西域、中國古代、東亞地區近現代佛寺建筑發展演變現象的觀察分析,可將既有的漢傳佛寺建筑的場所精神總結為“圣(人)—神—人”的演化過程。

2 墳冢—宮殿—建筑的物化空間

2.1 以“圣人”的“墳冢”為場所精神的古代印度—西域佛寺建筑

墳冢式的窣堵坡是用來埋藏釋迦摩尼佛涅槃后留下的佛舍利圣物。在佛陀時代,佛教教主釋迦摩尼與佛教信眾僧侶間的關系其實是師徒關系。佛陀在佛弟子的心中是解脫開悟的圣人(非神仙),窣堵坡是佛弟子為祭祀他們導師的紀念物。到阿育王時代印度全國造塔八萬四千座,更將代表佛陀在人們心中具有紀念意義的窣堵坡擴至全國,“弘法修行”是主要目的,拜佛是為了“尊師”、“以佛陀為榜樣”,所以“以師為心”的回旋式禮佛成為寺院動線的核心,進而產生向心式的空間布局(圖1a)。

2.2 以“神”的“宮殿”為場所精神的中國古代漢傳佛寺建筑

西來佛教傳入中國時就伴有神仙思想。據《后漢書》:“世傳明帝夢見金人,長大、頂有光明,以問群臣。或曰:‘西方有神,名曰佛,其形長丈六尺而黃金色。’帝于是遣使天竺,問佛道法,遂于中國圖畫形象焉。”②可以看到東漢明帝時人們將佛理解為“神”,致使這種將佛“神”化的思想一直是中國古代(甚至近現代)社會的認知主流。佛寺不是常人之居,加之古代帝王“真龍天子”的身份象征,“宮殿”作為“神(佛)”居住的場所便順理成章。正是因為將佛“神”化的認知,在中國的漢傳佛寺建筑中出現了各種佛殿(閣),并且在百姓大眾心中“祈愿保佑”成為拜佛的主要目的,進退式禮佛成為寺院動線的核心,進而產生多線進退直線式的空間布局(圖1b)。

2.3 以“常人”的“建筑”為場所精神的東亞近現代佛寺建筑

伴隨時代發展,佛寺建筑中“人”的地位在提高、與人相關的世俗功能在增多。至近現代,佛教界興起佛教改良運動,提出“人生佛教”、“人間佛教”概念,倡導將傳統重“神”、“死”的佛教改造成重“人”、“生”的佛教,倡導人文關懷與人文精神。在此運動影響下,一些民眾已轉變對佛及佛教的“神”化概念,將佛教回歸人間,將佛再次理解為傳授修行解脫方法的榜樣“導師”,正如凈空法師在《凈土大經解演義》中指出“佛法是師道,佛教是教育”。

由此,佛寺建筑從“神”化場所逐漸轉向“人”化場所。佛寺中安養、慈善、救濟等對外服務功能增多,寺院更加開放,尤其到近現代,佛寺更加注重“建筑”的普體概念,并強調空間與環境的融合,“社會交往”成為寺院的動線核心,進而產生相對自由式的空間布局(圖1c)。

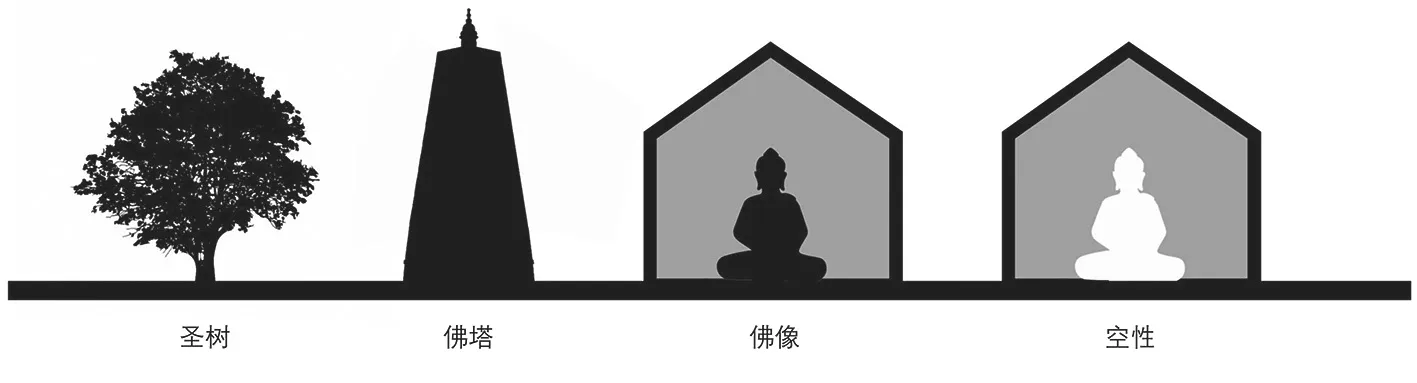

3 圣樹—佛塔—佛像—空性的祭祀崇拜

以上是從社會對佛及佛教的理解角度論述墳冢—宮殿—建筑的空間意義與圣—神—人的對應關系,而這種理解的直觀表現就是祭祀崇拜對象的形式。通過研究表明,佛教祭祀崇拜的對象經歷了圣樹—佛塔—佛像—空性的演化過程(圖2)。

圖2 圣樹—佛塔—佛像—空性的祭祀崇拜演化

從現存早期印度佛教遺址中(如桑奇大塔、巴爾胡特窣堵坡)看不到佛像的圖案,而取而代之的是圣樹,那時“樹”就代表“佛”。后來隨窣堵坡的出現,“圣樹”被“佛塔”取代,“塔”就是“佛”。這與文獻中早期佛教不講究偶像崇拜的說法相一致。并且佛塔(窣堵坡)與普通墳冢最大的形式區別就在于塔身頂部象征圣樹的相輪。在印度原始佛教與部派佛教時期,最重要的表達“佛”的建筑——佛塔,自然就成為寺院的中心。

直到公元1世紀左右,佛教傳至西北印度犍陀羅地區,受到來自希臘雕塑藝術的影響,佛像產生,進而出現佛像崇拜并逐漸普及,佛塔表面逐漸雕刻佛龕雕像,稱之為像塔;因為經濟環境與自然環境的限制,佛塔體積逐漸變小并進入到建筑之中,形成塔殿(支提殿)、像塔殿,這在印度石窟寺中的支提窟與西域的地面佛寺與石窟寺中較為常見。伴隨大乘佛教思想的興盛,佛像崇拜逐漸成為主流,但受到佛塔高大雄偉形象的影響,往往將佛寺中最重要的禮佛建筑做成佛塔狀的像殿(簡稱“塔狀像殿”)或雕有佛龕的像塔,成為此時期印度—西域佛寺建筑中的核心。

中國佛教的傳入,受西域影響很大,塔狀像殿或像塔成為早期漢傳佛教寺院的核心。早期中國將佛寺稱為浮屠(圖)祠、佛塔稱為浮屠(圖),“浮”有浮在空中之意、“圖”即圖像,所以浮圖恰恰是對當時刻有佛像、高聳入云的像塔或塔狀像殿的形象描述。經過魏晉南北朝時期佛教的發展,中國漢傳佛教確立了大乘佛教思想的核心地位,大乘思想中華藏世界的千百億佛、菩薩成為中國信眾的禮拜對象,放置佛、菩薩及其組合的殿堂樓閣,按照禮制的法則散布在寺院之中,佛殿(閣)逐漸取代佛塔成為寺院的主體。

禪宗反對偶像崇拜,強調反聞自性,不著外相,佛像也不過是外在具體的“相”,也不應執著,應該注重空性的內心,所謂“明心見性”,所以出現了《百丈清規》中“不立佛殿,惟樹法堂”的規制。此外,佛教中有三身佛③的說法,其中法身佛代表佛教的終極真理,此身無形無相。唐代時就已出現的毗盧殿(閣)就是對無形無相的空性的非偶像崇拜的反映,但在現實中總要用“有”去表達“無”,所以還是出現了有形有相的毗盧遮那佛像。應該看到,雖然出現了從佛像到空性的發展趨勢,但是在世俗社會,面對初入佛門的信眾,看得見摸得著的佛像仍然具有現實意義。

4 世俗—神圣—世俗的界域營造

既有漢傳佛寺建筑“圣—神—人”場所精神的演化還體現在佛教寺院“世俗—神圣—世俗”的界域營造上,具體表現為寺院空間的“開放—封閉—開放”與僧佛關系的“融合—分離—融合”兩個方面。

4.1 寺院空間的“開放—封閉—開放”

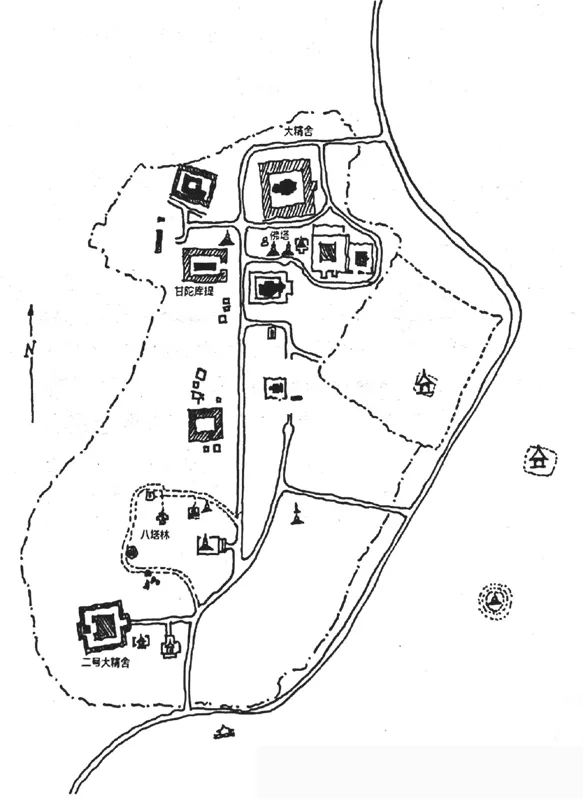

如果將佛陀時代的精舍群當作佛寺的雛形,那么這一時期的佛寺便沒有圍墻邊界,用于講法修學的精舍與禪定休息的精舍自由散布于城市附近的阿蘭若處,如舍衛城祗園精舍遺址(圖3)。隨著合院式毗訶羅的產生,出現了相對內向封閉的界域,以為僧侶提供相對安靜私密的禪修環境,但此時的寺院整體仍然開放無邊界。佛陀涅槃后,窣堵坡(佛塔)產生,在其聚集效應的作用下,寺院產生以塔為中心的向心式布局。雖說這一時期寺院整體仍然沒有邊界,但這種向心式的聚集分布相比之前的自由分布已然具有一定心理意義上的模糊邊界,如拘尸那迦寺院群落遺址(圖4)。

圖3 舍衛城祗園精舍遺址平面

圖4 拘尸那迦寺院群落遺址平面

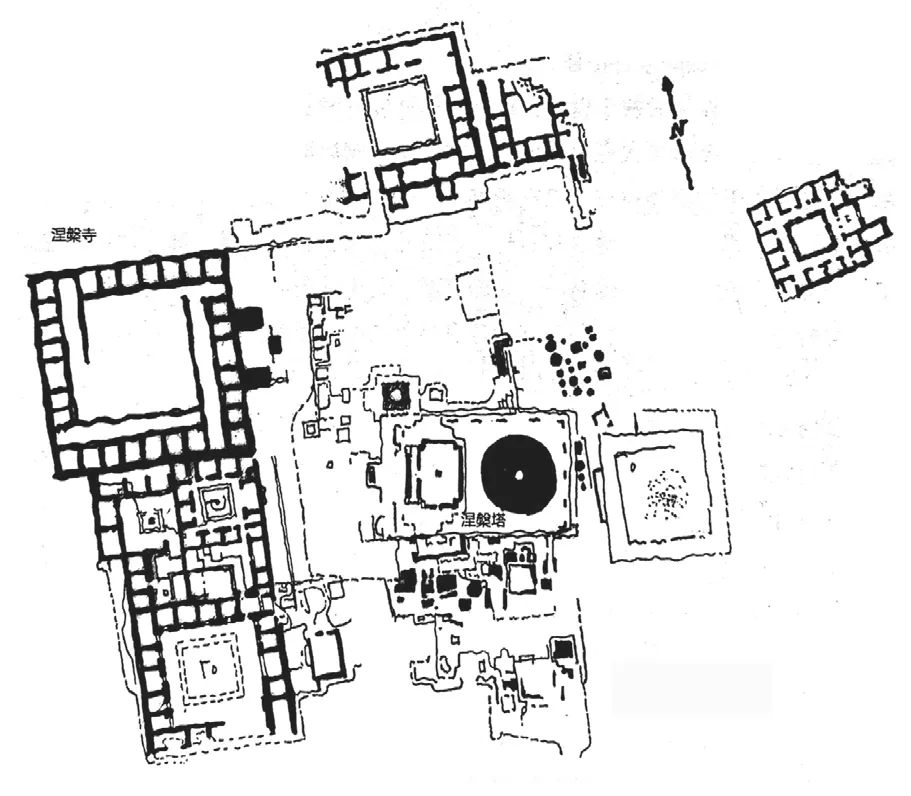

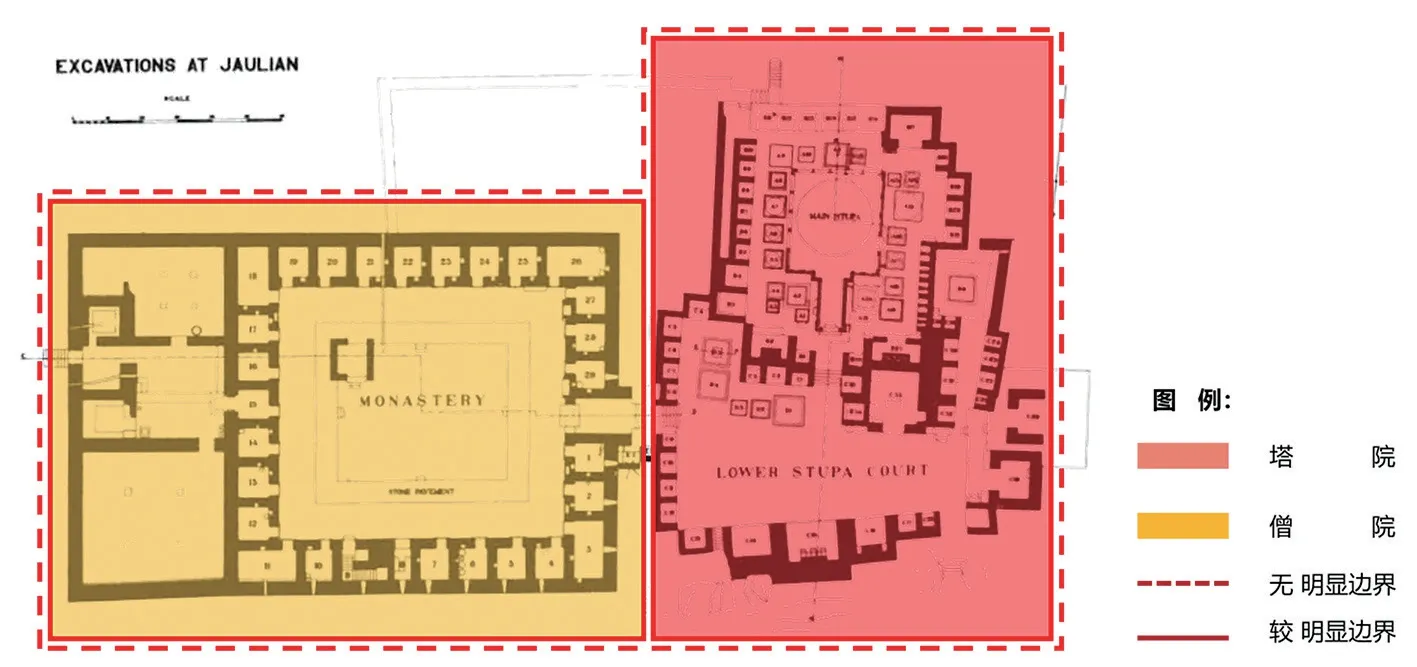

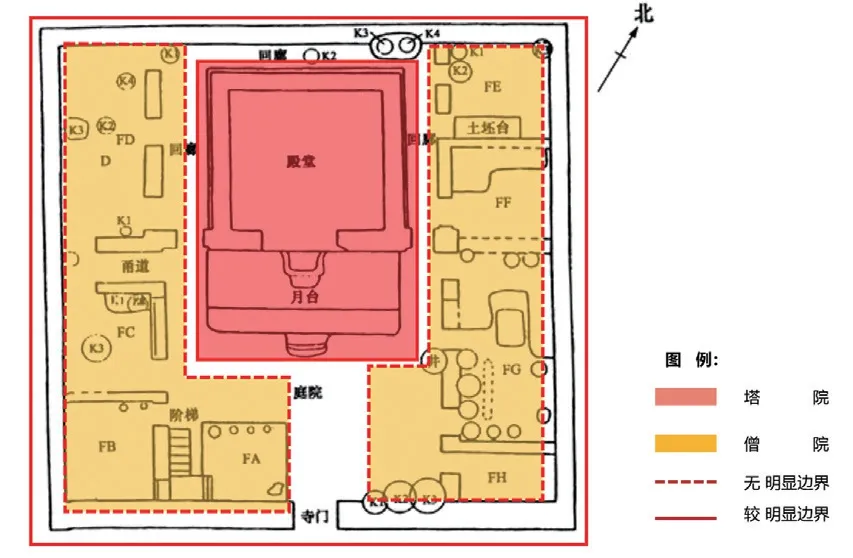

伴隨佛教傳入犍陀羅與西域中亞地區,這一時期的地面佛寺多表現為塔院與僧院的結合,在佛塔的外圍增加一圈邊界,為禮佛空間提供更為私密的場所,僧院空間構成上與印度毗訶羅基本一致,塔院與僧院外仍未見具體物化邊界(存在因地形所產生的模糊邊界的情況),如坍叉始羅的喬利安(焦蓮)寺院遺址平面(5世紀)(圖5)。到西域新疆地區后,佛教寺院整體出現邊界,塔院邊界仍然存在,僧院邊界解體變為僧房,相對集中分布或變成寺院邊界的一部分,如交河故城西北小寺遺址平面(圖6)。

圖5 喬利安(焦蓮)寺院遺址中塔院與僧院的各自獨立

圖6 交河故城西北小寺遺址中僧院解體與整體邊界的出現

佛教傳至中國后,受到朝野、里坊、院落等的重重圍合內斂式社會文化的影響,以及將“佛”看作“神”的觀念,寺院變得更為封閉,表現為層層院落毗鄰分布、層級院落嵌套布置,至唐代時期達到極致。宋代以后,城市開放,市民生活變得愈加豐富,佛教寺院雖然圍墻尚在,但其服務接待功能建筑的大量出現,說明其變得更為開放。

到近現代,在“人生佛教”、“人間佛教”思想的影響與社會文化的需求下,出現了臺灣法鼓山佛學教育園、無錫靈山佛教文化旅游園、西安法門寺冥想中心、南京報恩寺遺址博物館等諸多案例,可以看到佛教建筑與人們社會生活更為密切,甚至已經不再以單純的“寺院”概念出現。

4.2 僧佛關系的“融合—分離—融合”

佛寺建筑按照功能類屬可分為:禮拜祭祀建筑(佛塔、佛殿、戒壇等)、弘法修學建筑(法堂、經藏閣等)、禪戒懺觀建筑(禪堂、懺堂、水陸堂等)、生活服務建筑(僧寮、廚房、庫藏等)、服務接待建筑(客館、行香廳、墓園等)、護持輔助建筑(三門、鐘鼓樓、經幢等)。

如果將禮拜祭祀建筑、弘法修學建筑、護持輔助建筑理解為“佛”教授“僧”的“法”,為輸入性的學習,更偏向于“佛”的部分;將禪戒懺觀建筑、生活服務建筑、服務接待建筑理解為“僧”踐行“佛”的“法”,為輸出性的實踐,更偏向于“僧”的部分。那么,佛寺建筑可以分為兩大類:佛類(禮拜祭祀建筑、弘法修學建筑、護持輔助建筑)和僧類(禪戒懺觀建筑、服務接待建筑、生活服務建筑)。

基于這種分類,對既已發生漢傳佛寺建筑進行分析發現,其佛區與僧區的關系總體上表現為“融合—分離—融合”的演進現象。

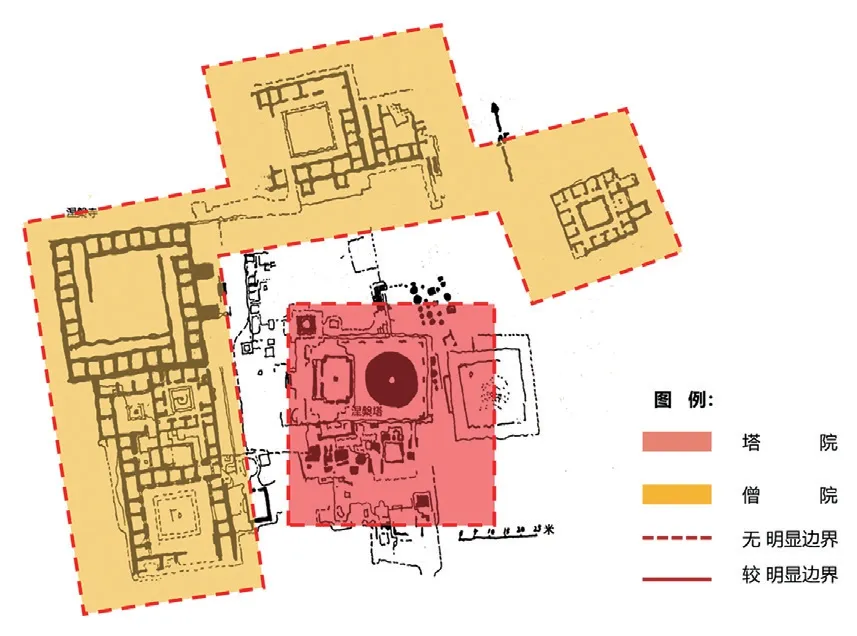

印度早期佛寺建筑表現為佛區與僧區的融合,二者之間沒有明確的界限,如拘尸那迦寺院群落遺址(圖7)。印度中后期佛寺建筑、西域佛寺建筑表現為佛區與僧區的分離,二者間分區明確,并且在印度犍陀羅地區和西域地區的佛寺中,在佛塔外圍經常會設置一圈圍墻用以強化佛區領域的神圣性,如那爛陀寺院遺址(圖8)。據《摩訶僧衹律》卷三十三載中明確指出“不得僧地侵佛地,佛地不得侵僧地”④。

圖7 拘尸那迦寺院群落遺址中佛區與僧區的融合

圖8 那爛陀寺院遺址中佛區與僧區的分離

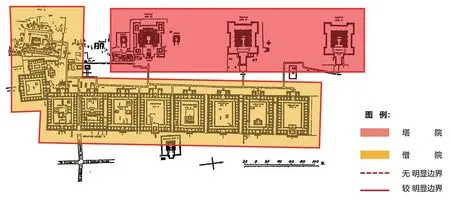

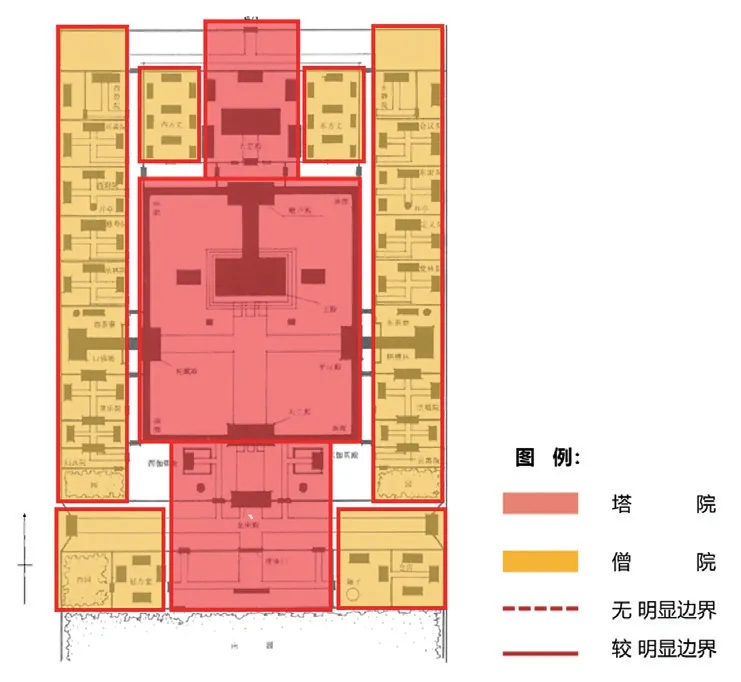

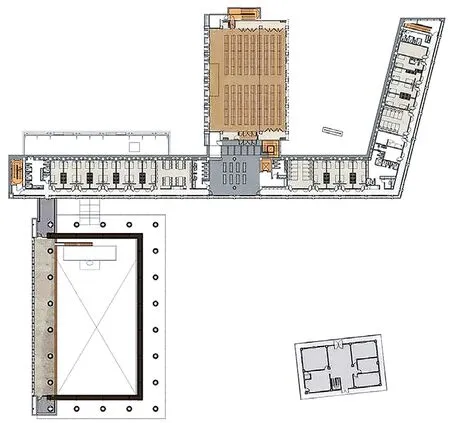

中國古代漢傳佛寺建筑的佛區與僧區多呈分離狀態,佛區相關建筑主要集中分布于中院之中,四周用廊墻兩廡或圍墻圍合用以區別僧區,如山西崇善寺復原圖(圖9)。中唐以后,禪宗寺院中軸線后端出現方丈和寢堂,法堂兩側往往布置僧堂與廚庫,這在一定程度上打破了佛區與僧區的界限,并影響了后世寺院的基本布局。

圖9 山西崇善寺(復原)中佛區與僧區的分離

到近現代,出現多種形式與功能的現代寺院,并采用“連續空間”的形式對各功能用房組織布局,佛區與僧區自然表現為融合的狀態,如臺灣農禪寺水月道場(圖10)。

圖10 臺灣農禪寺水月道場的“連續空間”

5 規律:進化·人

5.1 螺旋上升式的進化

從漢傳佛寺建筑“圣(人)—神—人”的場所精神的演化過程,可以看到其呈現出一種螺旋上升式的“進化”規律。在“圣(人)—神—人”的公式中,前者的“人”指的是佛陀釋迦牟尼,而后者的“人”指的是擁有佛陀釋迦牟尼一樣智慧和能力的人,他不再是一個具體的某個人。在“世俗—神圣—世俗”的公式中,前者的“世俗”指的是依實際需求而產生的場所;而后者的“世俗”指的是主動接近人間的場所,有意而為之的。在“開放—封閉—開放”的公式中,前者的“開放”指的是自然而然的開放,而后者的“開放”指的是有意而為之的開放。在“墳冢—宮殿—建筑”“圣樹—佛塔—佛像—空性”的公式中,“墳冢、宮殿”是特定專指的建筑,“建筑”是一般泛指的建筑空間;“圣樹、佛塔”是巨像的實物,“佛像”是具象的符號,而“空性”則是抽象的概念。

5.2 進化的原動力——人的文化進化

由于人對于“佛”的認知,“從將佛理解為不同于一般人的圣人,到將佛視為保佑生靈、滿足愿望的神仙,再到人人都是佛、人人都能成為佛一樣的人”的發展過程,使得佛教寺院從紀念圣人、向圣人學習的實用場所,變為向神仙尋求庇佑、滿足愿望、祈禱救贖的神圣場所,再變為向佛一樣救度世人、慈悲眾生的寧靜歡喜場所。

可以看到,既已發生漢傳佛寺建筑的“進化”,根本上是“人”作用的結果。漢傳佛寺建筑進化的原動力源于“人”的認知能力的不斷發展變化,即人的文化的進化⑤。

資料來源:

圖3~4:汪永平等.印度佛教城市與建筑[M];

圖5~9:作者根據參考文獻圖片改繪;

圖10:作者根據網絡圖片改繪;

文中其余圖片均為作者自繪。

注釋

① 參見:馬歇爾·薩林斯《文化與實踐理性》,上海:上海人民出版社,2002年,第124頁。

② 參見:[南朝宋]范曄.后漢書.卷八十八.西域傳第七十八.百衲本景宋紹熙刻本,1195。

③ 三身,梵文 Trikāyāh,即法身、報身、應身三種佛身,又叫自性身、受用身、變化身。“身”除指體貌外,亦有“聚積”之義,即由覺悟和聚積功德而成就佛體。由此含義而有三身、三十二應身、千百億化身等說法,而以“三身”的說法影響最大,即所謂理法聚而為法身,智法聚而為報身,功德法聚而為應身。因一佛具三身之功德性能,所以三身即一佛。法身佛(毗盧遮那佛)代表佛教真理(佛法)凝聚所成的佛身;報身佛(盧舍那佛)經過修習得到佛果,享有佛國(凈土)之身;應身佛(又稱化身佛,即釋迦牟尼佛)指佛為超度眾生、隨緣應機而呈現的各種化身。(參見:360百科“三身佛”詞條)。

④ 參見:[東晉]天竺三藏法師佛陀跋陀羅共法顯譯.摩訶僧衹律.大正新修大藏經,第二十二冊.No.1425,第498頁。

⑤ 參見:王貴聲著.人類文化進化論[M].北京:中國言實出版社,2007,第48-52頁。