湖北地區鐵路客站站域空間意象要素及演變特征分析

陳瑩澤 李傳成 周希霖

鐵路客站作為城市的重要交通節點和場所,在推動周邊區域的開發建設和更新的同時,其站域空間在交通、功能、景觀和文化等方面也有著深刻的變化。目前關于站域空間的相關研究集中于站域空間設計、站域空間演變規律和站域空間意象認知三個方面:設計方面側重理性分析,并從宏觀和微觀角度提出站域空間設計策略[1-4];演變規律方面,分別以站房、廣場和站前區等為研究對象,分析其演變特征和影響因素[3、5-6];意象認知方面,多為基于國外理論的站房形象、廣場體驗和整體形態設計分析和提升策略研究[7-9]。

對于站域空間設計層面的研究已經比較成熟,但從演變和認知視角對其發展歷程和特征進行梳理并剖析其影響機制的研究暫未有學者涉及。作為中國鐵路發源地之一,湖北省鐵路發展歷史在全國層面具有一定程度的普適性。對湖北客站站域空間發展歷程進行研究,有利于探析其演變特征及影響機制。

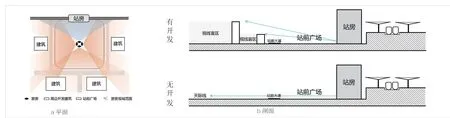

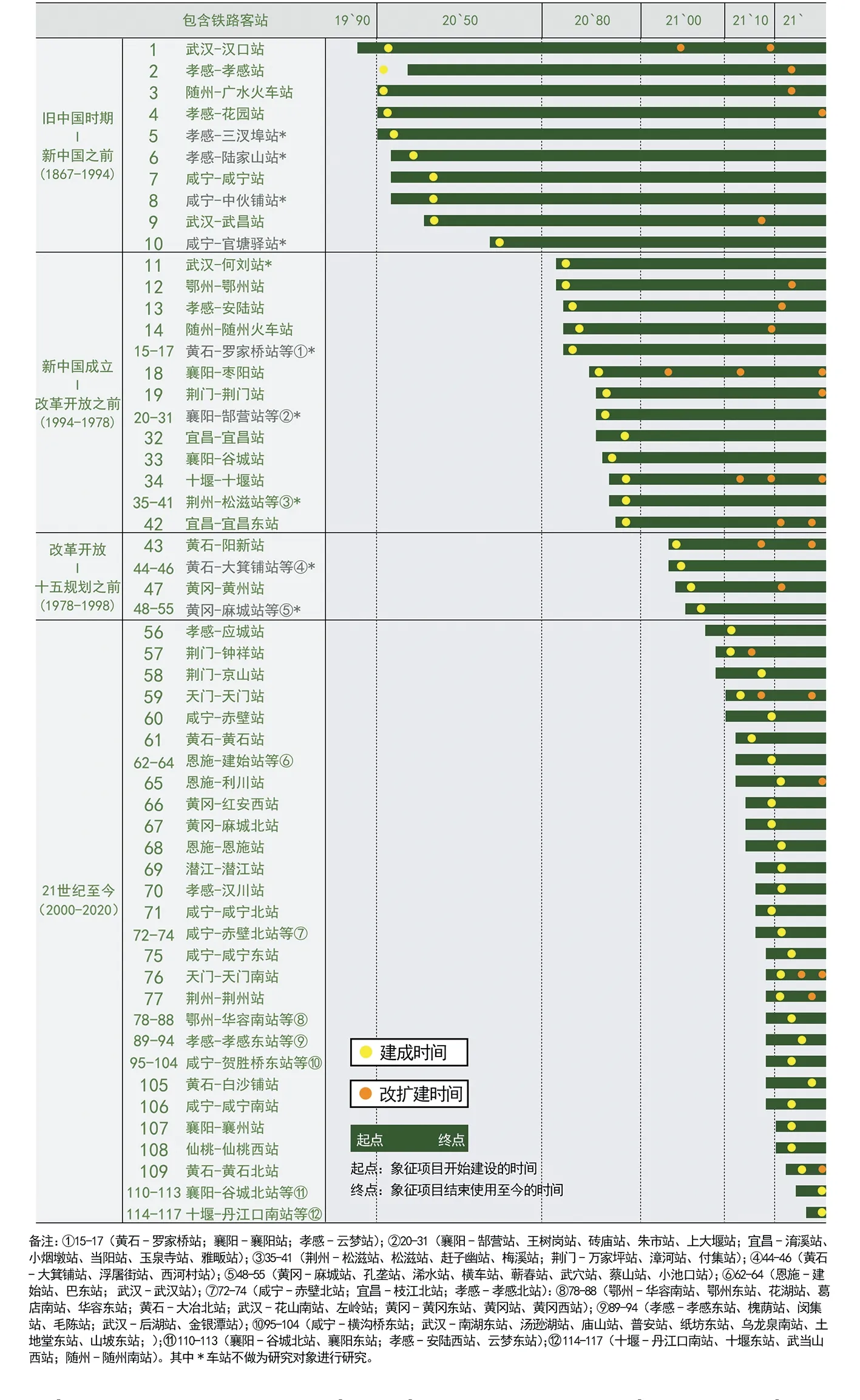

研究從使用者視角出發,將人在廣場上最大視角范圍內的視域空間定義為研究范圍(圖1)。選擇湖北省內部仍在提供客運服務的117個鐵路客站為研究對象,所選車站的開始建設時間、建成時間、改建時間和竣工時間見圖2。

圖1 鐵路客站站域空間研究范圍

圖2 湖北地區鐵路客站開發建設周期圖

1 技術路線

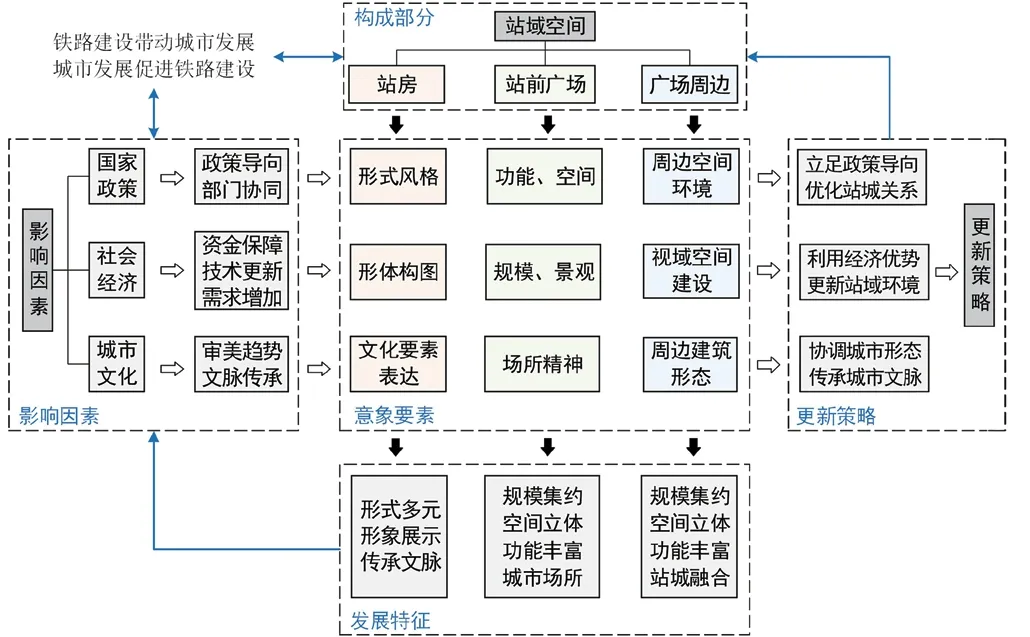

收集站房、廣場和廣場周邊三方面的歷史信息,概括站域空間發展歷程。在此基礎上,從站房的形式風格、形體構圖、文化體現和廣場的規模布局、功能設置、景觀小品以及廣場周邊的空間環境、建筑形態和視域空間等方面對意象要素進行提取。據此歸納意象要素的演變特征和影響因素,探討對鐵路客站站域空間建設的啟示(圖3)。

圖3 鐵路客站站域空間技術路線圖

2 湖北地區鐵路客站站域空間意象要素及特征分析

2.1 站域空間發展歷程

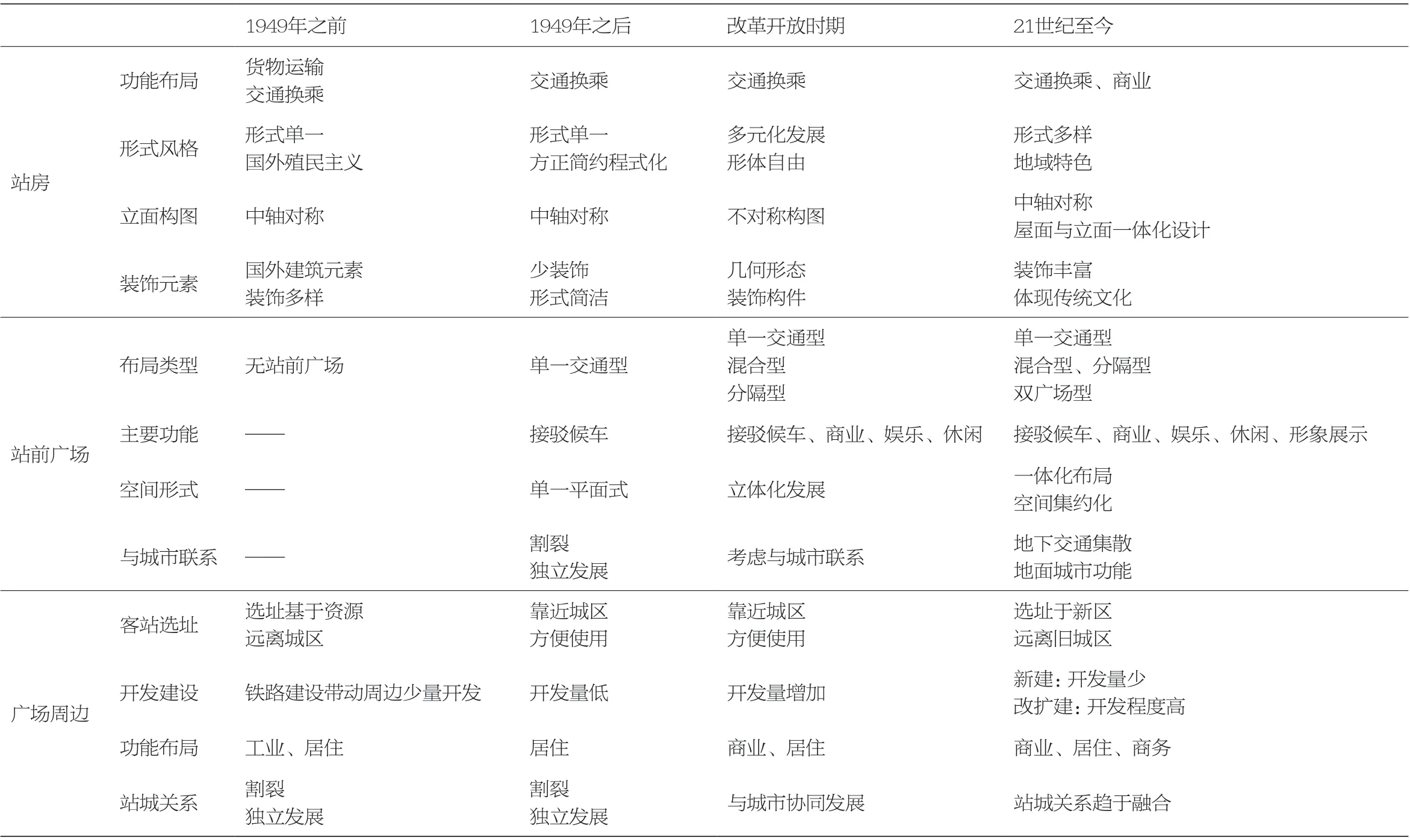

鐵路建設的100多年中,鐵路客站站域空間演變經歷了“封閉獨立—開放融合”的過程,功能體系從簡單單一向復雜多元化轉變,站域環境逐漸豐富,向著城市門戶空間轉變。研究從站房、站前廣場和廣場周邊三個方面對站域空間發展歷程進行分析,如表1所示,其發展歷程可劃分為4個階段:

表1 鐵路客站站域空間發展歷程

①建國前,客站選址基于資源,不考慮城市整體布局和發展[10]。站房功能簡單,以貨運為主,呈現殖民主義風格[11],沒有出現以交通疏散為主的站前廣場。

②建國后,湖北建設了獨立等候式鐵路客站。站房方正簡約;廣場作為客運配套設施出現,為單一平面式布局,以日常交通疏散和候車為主,并未出現景觀、商業等功能[6];廣場周邊僅設少量商業滿足旅客基本需求,與城市空間處于割裂狀態。

③改革開放時期,站域空間從整體規劃角度考慮與城市空間融合。站房出現不對稱構圖,形式多樣,形體自由[12];廣場引入立體交通概念,開始強調與城市的聯系,布局類型多樣,功能豐富;站區周邊空間布局由平面向局部立體化發展,功能業態豐富,建筑形態與站房建筑協調統一[3]。

④21世紀至今,站域空間城市屬性逐漸鮮明,與城市聯系增強。站房造型追求時代特征和城市文化的體現,地域特色明顯[11],但也存在“千站一面”現象;站前廣場實現立體化布局,交通功能轉移至地下,地面廣場以承擔城市場所功能為主[4]。

2.2 站域空間意象要素提取

意象是觀察者將客觀形象和主觀意愿進行融合形成的圖像[12],意象要素是觀察者認知空間環境的具體體現,伴隨文化和社會的發展不斷改變。從站房、站前廣場、廣場周邊三個方面分別對站域空間意象要素進行提取(表2)。

表2 不同歷史時期站域空間意象要素提取

建國前站房形式單一,通過鐘塔、拱形窗、坡屋頂和線腳等裝飾要素表達國外殖民風格[11];這一時期沒有廣場,不存在意象要素;廣場周邊視域空間開闊,站房形式單一,環境混亂。建國后,站房程式化設計導致認知性低,意象要素僅有時鐘和豎向分隔窗;廣場規模較小,空間開闊,無視線遮擋;周邊建筑形成一定肌理,無景觀環境建設。改革開放時期,站房形式多元,除時鐘和幾何圖形要素,不對稱構圖是意象要素之一;廣場上出現景觀綠化、站標和特色鋪裝,功能多樣;周邊建筑形式與站房統一,站域空間呈現特色發展,整體可意象性增強。21世紀新時期,站房表達地域特色,意象要素根據城市文化具有不同的表現形式;廣場在景觀、站標和鋪裝上增加地域文化要素以展示城市形象;周邊環境建設呈現差異,新建客站周邊空間開闊,自然地形地貌為主要意象要素;改擴建客站周邊空間較封閉,城市天際線為主要意象要素。

2.3 站域空間演變特征分析

站域空間三個構成部分演變特征如下。

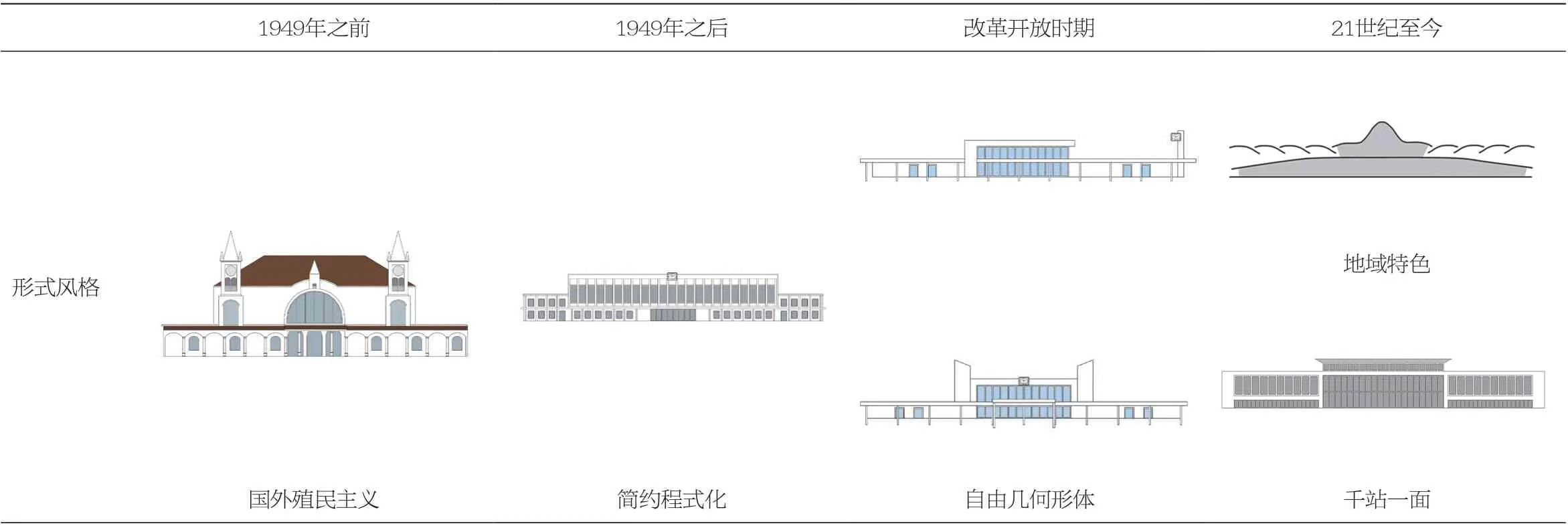

(1)站房建筑演變特征

站房風格受到歷史背景及社會發展的影響,形式風格總體向多元化、表達城市文脈的方向發展,裝飾要素從形式統一發展至多樣化、地域化(表3)。站房在改革開放之前形式單一,站房形式表達當時社會背景;改革開放之后,站房出現不對稱布局,形體自由,形式多樣;21世紀新時期,賦予站房傳承文化的功能,以武漢為代表的大城市站房形式獨特,表達地域特色,但也存在仙桃等小城區站房出現“千站一面”現象。

表3 不同歷史時期站房建筑特征

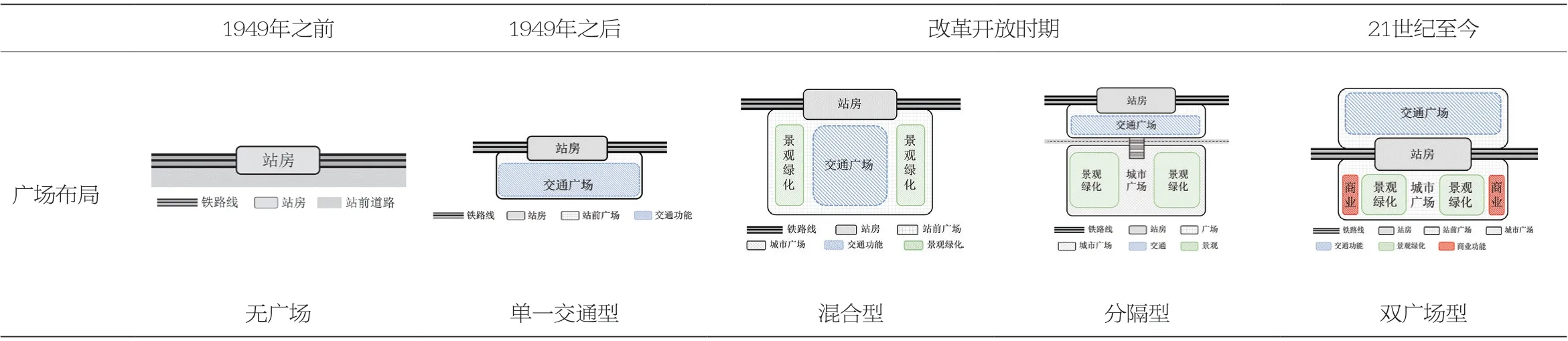

(2)站前廣場演變特征

站前廣場經歷從無到有、從單一到多元化的發展過程。成為具備交通疏散和城市場所雙重功能的開放型廣場(表4)。廣場規模經歷“小—大—集約化”的演變,空間布局由平面交通型發展為立體綜合型,增加復合功能、豐富其表達形式,景觀小品設施在承擔基礎功能的同時,豐富空間環境,展現時代特征與地域文化,與城市發展緊密聯系。

表4 不同歷史時期站前廣場特征

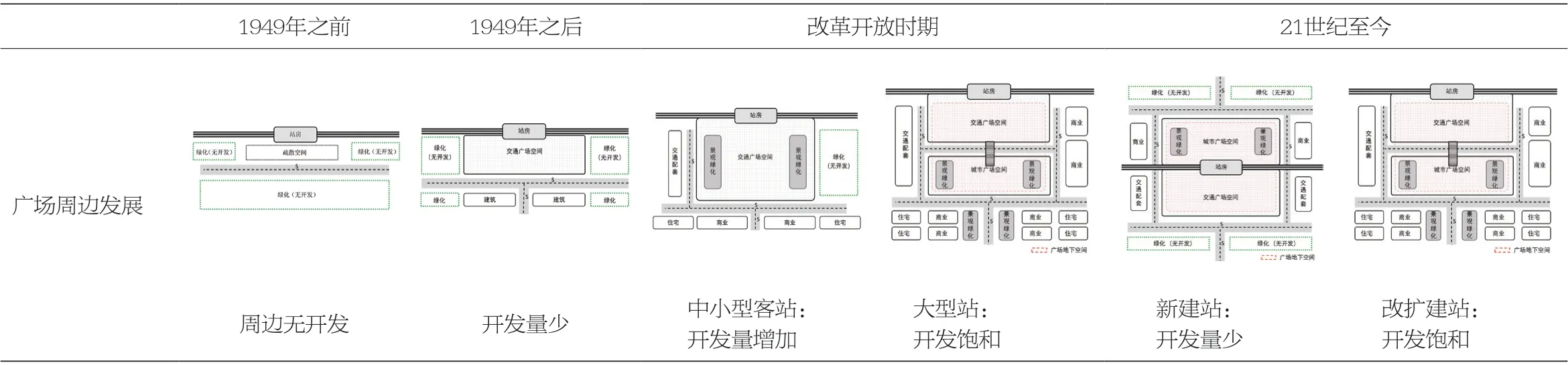

(3)廣場周邊演變特征

廣場周邊呈現從獨立于城市之外到與城市協同的發展模式(表5)。周邊建筑風格與站房統一規劃,景觀環境從無序開發向協調規劃發展,形成獨特的自然景觀和城市天際線,促進站域空間的整體性發展;視域空間受到車站開發建設模式影響,呈現“大—小—大”的發展歷程,其中部分車站在原址上改擴建,周邊開發程度較高,視域空間范圍較小,但空間體驗更加豐富,與城市聯系緊密,如漢口站。最終形成“鐵路建設帶動城市發展,城市發展促進鐵路建設”的共贏局面[13]。

表5 不同歷史時期廣場周邊特征

(4)站域空間整體演變特征

站域空間整體呈現站房形式豐富、廣場空間多樣和周邊環境與城市協同發展的演變特征。就各階段站域空間建設而言,建國前,站域空間環境無序開發,建筑形式混亂,整體認知性較差;建國后,建筑形式簡約,站域空間獨立發展,缺乏與城市的聯系,認知要素受限;改革開放之后,由于經濟發展不均衡,以武漢為代表的中心城區站域空間開發程度高,視域范圍小,建筑形式統一,意象要素豐富,黃岡等外圍城區站域空間開發量低,認知要素少,視域空間開闊;21世紀之后,客站受城市定位影響,新建客站站域空間以自然景觀要素為主,展現新城區形象,建筑形式統一,如十堰東站,改擴建客站站域空間在原有基礎上持續建設,空間更加集約化,建筑形式協調,視域范圍小但要素豐富,城市天際線為主要認知要素之一,如漢口站。

3 湖北地區鐵路客站站域空間影響因素分析

3.1 政治因素:公共政策導向和管理部門協作

早期西方掠奪政策影響了鐵路客站選址和建筑形態[5],盧漢鐵路湖北地區車站多選址于漢口租界附近,建筑形態以西方殖民風格為主;建國后,鐵路客站在社會主義政策影響下封閉發展,客站形式簡約,與城市空間隔離[5];改革開放時期,國家開始重視對交通系統的建設,加大投資力度,客站在規模、周邊開發等層面有較大提高[10];新世紀之后,為促進城市結構調整,常賦予鐵路客站以城市副中心的定位,選址于城市郊區,使得客站周邊開發量少,視野開闊。

管理部門從傳統各自為政向綜合協調的轉變促進了站域空間建設。鐵路客站建設多種交通接駁的一體化聯運綜合交通樞紐;隨著“站城融合”政策的不斷深化,鐵路客站建設將會促進城市功能高度聚合與內外空間開放銜接,促進站域空間的整體性發展。

3.2 經濟因素:資金保障、建造技術更新和旅客需求增加

社會經濟發展從技術、資金等方面為站域空間更新建設提供了支撐。改革開放之前,國家對交通建設投資力度不高,站域空間缺乏經濟支撐,導致整體開發程度低,規模小,功能單一,建筑形式簡約;1978年之后,經濟增長帶來出行量、出行方式、出行需求的變化和建設資金保障,推動站域空間在規模、功能和環境等方面的發展;新世紀經濟、技術及新型結構材料的發展使得大跨度、大體量和多元化鐵路客站設計成為可能[14],如武漢站。客站周邊發展受經濟不均衡影響,大型客站站域空間與城市一體化建設,形成鐵路帶動區域經濟發展,經濟促進站域空間建設的互動局面,小型客站所在城區經濟發展相對緩慢,導致廣場和周邊建設有待完善。

3.3 文化因素:審美趨勢改變和歷史文脈傳承

站房建筑形態作為城市文化載體之一,影響了站域空間整體形象。改革開放前,站房形式受殖民文化、政治文化束縛,形式單一;改革開放后,多元文化發展促進了站房形式對城市文脈的表達,引導站前廣場和周邊建筑形態與站房風格保持一致,形成站域空間整體性發展。漢口站在1991年第二次改擴建時,廣場和周邊建筑通過細部裝飾、色彩和材料等要素運用,與站房風格保持一致,使站前區呈現出整體、協調的歐式風格(圖4)。21世紀以來,我國站域空間建設正逐步實現從擴容向提高城市品質、展現特色方向的轉變,但部分中小城市對自身定位不明確,缺乏對地域文脈的挖掘,導致站房出現“千站一面”的現象。

圖4 漢口站站域空間整體形象

4 研究結論

本章以時間為軸基于認知視角分析湖北地區鐵路客站站域空間演變歷程,得到其發展特征和影響因素,總結如下:

①鐵路客站站域空間經歷了從無到有、從獨立發展到與城市協調規劃的四次演變,總體向著規模集約化、空間立體化、功能多元化、景觀豐富化的方向發展,強調文化傳承性以及與城市、民眾之間的聯系。

②站域空間發展演變受到政治、經濟、文化等因素的影響。這些因素共同作用于站域空間各構成部分和意象要素,對鐵路客站規劃選址、站房形式風格、廣場建設、周邊開發和站區形象等影響深遠。

鐵路客站作為助力城市發展的重要節點,立足于站域空間未來發展趨勢,結合現存問題,為其發展提出幾點建議。

①立足政策導向,優化站城關系。結合時代發展背景和發展戰略,合理定位,實現與鐵路部署、城市規劃的有效整合,充分發揮鐵路客站觸媒作用,帶動城市新區發展,成為新城市中心。如位于武漢市青山區的武漢站,其站區規劃結合實際,緊跟武漢政策發展,在2017年新的政策導向下及時調整站區規劃,以適應城市發展,優化武漢站站域空間建設與武漢市整體規劃之間的關系[15]。

②利用經濟優勢,更新站域環境。隨著社會經濟發展,客流量增加且需求多樣,除滿足基本交通對接,在空間形態、服務設施、景觀環境等方面也要求與城市融合,符合時代審美需求。通過開放性設計與城市功能的引入,提升站區空間活力和生活氛圍,營造出開放、舒適、便捷的站域空間,突破僵化的站城關系。

③協調城市形態,傳承城市文脈。站域空間與城市環境的融合給站區形象提出了新發展要求。一方面要求站域形象與城市形態協調,另一方面要求站域形象傳承城市文脈。如采用歐式建筑風格的漢口站,既與周邊已有的近現代建筑風格相契合,也使大智門站建筑風格和歷史文脈得以傳承,呈現出整體、協調的城市風貌[16]。

隨著第四代鐵路客站的發展與“站城一體化”理念的深入,站域空間發展又將進入新階段,更加注重與城市發展策略和環境的融合。站域空間與城市一體化建設、站城融合發展以及與民眾行為活動的互動等研究,將是我們下一步研究的重點。

資料來源:

文中所有圖表均為作者自繪或自攝。